Заслуживают упоминания и другие имена – Энинхет, флотский командир, зарезанный каким-то бедуином на берегу Красного моря; Пепинахт, который отбил его тело и привез назад в Египет. Такие люди, как Пепинахт, рисковали жизнью не ради красивого жеста. Если тело человека погибало, он умирал второй раз, окончательно и навсегда; не было вечной жизни для души, не имевшей смертного жилища, куда она могла бы возвращаться для питания.

Приключения Хирхуфа напоминают об еще одной из разнообразных забот египтолога. Вспомним туманные сведения, сохранившиеся от додинастического периода; казалось бы, теперь, с помощью материала надписей, мы можем решить все наши проблемы. Мы знаем о правителях Элефантины многое – их имена, товары, которые они искали, и даже куда они за ними ходили. В страну Ям.

Здесь-то и лежит загвоздка. Где находится эта страна Ям? Точнее, где она была? Некоторые археологи любят играть со словами; они являются авторами длинных статей о производных, значениях и произношении египетских существительных. Другим нравятся числа; это они пишут толстые тома о таких предметах, как хронология. А еще есть люди, которые предпочитают географические карты. Большинство из нас имеют знакомых, помешанных на картах и способных провести чудесный вечер наедине с таким увлекательным чтивом, как атлас. Если бы они были египтологами, они бы, вероятно, тоже спорили о Яме.

Такие детали, как километраж, столь дорогие современным путешественникам, не интересовали Хирхуфа и его друзей. Не было причин, которые заставляли бы их описывать местоположение стран, которые они посещали, когда каждый читающий их автобиографии прекрасно знал, где находились эти страны. Всемогущие боги, уж конечно, знали, и все грамотные обитатели Элефантины, наверное, тоже. Единственная цифра, приведенная Хирхуфом, – это время, которое отнимало путешествие в Ям и обратно, – около семи месяцев. Поскольку у нас нет сведений о том, как долго он там оставался, как быстро передвигался и в каком направлении (известно только, что в общем "на юг"), от этой цифры, очевидно, немного толку. Но не обманывайте себя. Египтологи пытались ее использовать, как использовали каждое свидетельство, которое удавалось получить. Хирхуф дает египетские названия областей, через которые он проходил на пути в Ям; но поскольку местоположение этих областей также неопределенно, информация остается неясной.

Большинство египтологов допускают, что Ям лежал на Ниле, но Хирхуф практически ни разу не говорит об этом. Один интересный пропуск в его истории может дать нам ключ – Хирхуф не упоминает об использовании лодок. Но так как Нил легко проходим вплоть до второго порога, странно, что он не продвигался по воде, если Ям был расположен в этом районе. Однако некоторые археологи помещают Ям выше второго порога.

Если мы изучим карту, то увидим другие причины, делающие такое размещение необоснованным. Во-первых, мы знаем, что еще во времена I династии цари Египта предпринимали военные походы в этот район. К эпохе VI династии область была исхожена египетскими войсками и торговыми караванами; путешествие туда не могло быть столь серьезным и опасным предприятием, каким, несомненно, было путешествие Хирхуфа в Ям. Во-вторых, не могло оно отнимать семь месяцев – разве что дорогой через Тимбукту.

Самое смелое предположение из высказанных до сих пор принадлежит А. Дж. Аркеллу, крупному авторитету по Судану и его археологии. Как египтолог, он знаком с надписями, как бывший комиссар Судана, хорошо знает область. Он отдает Хирхуфу должное за действительно крупное предприятие, ибо помещает Ям в районе современного Дарфура, расположенного далеко на запад от Нила примерно на широте шестого порога.

Есть старая караванная дорога, ведущая от Нила, близ Элефантины, в район Дарфура. Дорогой пользовались, по крайней мере, со времен Средневековья. Но Аркелл полагает, что ею пользовались и много раньше, а Хирхуф был одним из ее первопроходцев. Сегодня это мучительный переход через безводную пустыню, пугающий большинство путешественников. Однако караваны верблюдов и ослов еще проходят этот путь. Аркелл указывает, что регион не был таким безводным в древние времена, и добавляет, что даже сегодня караван в 300 ослов может его пройти, если 100 ослов понесут поклажу, 100 ослов – фураж и 100 ослов – воду. Хирхуф имел 300 ослов по крайней мере в одном из своих путешествий.

Самые интересные рассуждения Аркелла касаются названий областей, через которые Хирхуф проходил на своем пути в Ям. Он отождествляет некоторые из них с современными племенами, которые живут между Дарфуром и Нилом, хотя и не считает, что эти народы обязательно живут сегодня там же, где жили в древние времена. Другой аргумент состоит в том, что древний караванный путь был, вероятно, самой знаменитой дорогой, по которой с юга в Египет привозили слоновую кость. И Хирхуф говорит в одном месте: "Я стал на Дорогу слоновой кости".

Я нахожу теорию Аркелла в высшей степени любопытной, хотя, насколько мне известно, она не является общепринятой. Свидетельства в пользу любых теорий о Яме очень неопределенны; вопрос может так и остаться нерешенным, если археологические работы в Нубии не дадут нового материала. Мы едва поцарапали почву этого интересного региона, и проблема приобретает тревожную остроту в связи со строительством новой Асуанской плотины. (Текст написан до ее завершения. – Примеч. перев.) Самое известное место, находящееся под угрозой затопления, – это громадный пещерный храм Абу-Симбел с колоссальными статуями колоссального эгоцентрика Рамзеса II, но этот храм менее значителен, чем сотни меньших участков, которые могли бы дать ответ на множество нерешенных вопросов, связанных с деятельностью египтян в Нубии. Печально думать, что последнее слово о таинственной земле Ям скоро навсегда скроют воды Нила.

Маленький мальчик, который писал с таким восторгом о карлике для игр, не мог быть с самого начала сильным администратором. Страна управлялась матерью Пепи II и его дядей Джау, князем Тиниса. Но фикция божественного правления поддерживалась; закаленные и обветренные владетели-землепроходцы Элефантины и гордые правители других земель писали отчеты фараону-ребенку и с притворным смирением принимали его приказы.

Князь Джау не был коварным дядей. Он умело управлял царством и оберегал племянника с такой заботой, что Пепи II жил… и жил… и жил! Он правил более 90 лет, самый длинный срок правления, приписываемый царю Египта, да и любой другой страны. Следовательно, он достиг – или почти достиг – столетнего рубежа, когда умер.

Пепи мог бы сказать, с куда большим правом, чем Людовик XV: "После нас хоть потоп". Ибо когда он умер, вся крепкая, сложная, связная структура объединенного Египетского царства рухнула и начался период анархии. Мы отмечали начало тенденции: сильный монарх не может допустить равно сильных подчиненных, и даже в начале правления Пепи его вельможи присвоили себе степень независимости, иронически противоречащую лести, преподносимой божественному царю. В годы молодости Пепи центральная власть находилась в надежных руках. Но в последние 30 или 40 лет его правления эти руки все более слабели от старческой дряхлости.

Последние цари VI династии мало известны. Последним монархом династии была женщина; любой мужчина, не исключая Манефона, скажет вам, что это плохой признак. Если бы не упоминание об этой даме в Туринском папирусе, я была бы склонна подозревать Нитокрис в таком же апокрифическом происхождении, как легенды, которые греки о ней собрали. "Она была благороднейшей и прекраснейшей из женщин своего времени, светловолосой строительницей Третьей пирамиды", – сообщает романтически настроенный Манефон. Геродот добавляет мелодраматическую историю о том, как она отомстила за смерть брата, пригласив негодяев на пир и затем затопив пиршественный зал. Завершив эту водяную месть, она совершила самоубийство. Историческая достоверность обоих рассказов не нуждается в комментариях.

Нитокрис названа строительницей Третьей пирамиды, но мы знаем, что этот памятник в Гизе был гробницей Менкаура. Однако в том же месте есть другое сооружение, которое может иметь некоторое отношение к проблеме. Это мастаба, но такой громадной величины, что ее иногда называют Четвертой пирамидой, и она была построена женщиной. Однако эта женщина принадлежит к IV династии, а не к VI и имя ее Хенткаус. Нужно дико напрячь воображение, чтобы вывести греческую форму Нитокрис из этого египетского имени. Мы должны также рассмотреть другую царицу IV династии по имени Хетефер II, внучку дамы того же имени, пустой саркофаг которой был найден Рейснером. Вторая Хетефер построила для своей дочери гробницу, в которой цвета первоначальных рельефов замечательно сохранились; здесь Хетефер II показана с волосами, окрашенными желтым и пересеченными тонкими красными линиями.

Египтологов, у которых воображение не хуже, чем у любого другого, очень забавляла рыжеволосая царица Хетефер. Поскольку блондинки в Египте довольно редки, они предположили, что Хетефер или кто-нибудь из ее предков были выходцами из ливийских народов Северной Африки, которые жили в восточной пустыне, недалеко от Дельты. Предполагалось, что легенда о Нитокрис составилась из разных источников: реальная царица VI династии, носившая это имя; строительница пирамиды Хенткаус IV династии и рыжеволосая Хетефер, память о которой могла сохраниться в светловолосой даме в описании Манефона.

Нитокрис, быть может, и составного происхождения, но царица с тициановскими волосами – больше не факт. Один мой друг как-то рассказал об истории Хетефер знакомому антропологу и был испуган, когда упомянутый джентльмен взорвался. Не было, воскликнул он, светловолосых ливийцев; в Северной Африке вообще не было светловолосых людей! Да, он знает, что египтологи твердят о них многие годы, каждый, кого он встречал, рассказывал ему историю Хетефер, и он ее каждый раз опровергал, но хорошая история, кажется, имеет больше шансов на выживание, чем истина. (Последнее довольно справедливо.) С недавнего времени египтологи вынуждены забыть о рыжеволосой даме по другим причинам. Несколько цариц IV династии изображены в париках такой же формы, как парик или волосы Хетефер. Цвет во всех остальных случаях пропал, но кажется наиболее вероятным, что Хетефер носила на голове желтый парик или платок. А красные линии? Возможно, это разметка художника, оставшаяся нестертой (чему есть сотни примеров).

Глава 3

Добрый пастырь

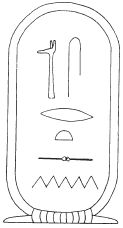

Картуш Сенусерта

1. ОТЧАЯНИЕ И ИЗБАВЛЕНИЕ

Оглядываясь на первые шесть династий Древнего Египта, мы смотрим на десять столетий его истории. Мы не можем избежать символа пирамиды, которая возвышается над пустыней, как культура Века пирамид возвышается над глинобитными лачугами варваров додинастического Египта. Сколько бы мы ни хмурились на власть фараонов, мы не можем смотреть на крах цивилизации, такой плодоносной, как цивилизация Древнего царства, без сожаления – сожаления не только о ее художественных и интеллектуальных ценностях, но о страданиях, которые социальный хаос должен был принести людям, которые пережили его.

"Земля повернулась подобно колесу горшечника; благородные дамы подбирают колосья и вельможи в работном доме, но тот, кто никогда не спал и на доске, теперь владеет кроватью; тот, кто никогда не ткал для себя, теперь владелец тонкого белья".

Для египтянина распад священного социального порядка был уже достаточно плох. Но беды зашли еще дальше.

"Я покажу тебе сына как злодея, брата как врага. И человека, убивающего своего отца. Дикие звери пустыни будут пить из рек Египта и бродить на свободе. Мужчины возьмут оружие войны. Страна будет жить в запустении".

Эти цитаты взяты из двух великих жалоб, составленных пророками Ипувером и Неферроху. Как ветхозаветные пророки, эти люди приходили к царю и вещали о горестях земли египетской. В языке и структуре обеих композиций есть некоторая искусственность. Не похоже, чтобы они были составлены в условиях стресса и агонии, которые в них описаны. И действительно, мы знаем, что одна из жалоб была задумана как похвала более позднему царю, который восстановил порядок из хаоса, согласно содержанию текста. Но хаос был достаточно реален. Страна распалась на маленькие государства, воевавшие друг с другом. Насилие всех видов сделалось обычным делом; грабители нападали на мертвых и живых одинаково.

Естественно, египтяне искали козла отпущения и не преминули отметить присутствие вторгшихся азиатов. Но эти народы просачивались в плодородную долину Нила всегда, когда могли обойти пограничную стражу. Они были результатом катастрофы, а не ее причиной. Источник трудностей скрывался в самом государстве и поднялся из неудач централизованного правительства.

Трагедия обычно влияет на характер человека, изменяя его к добру или к худу, и она должна была повлиять на египтян. Я лично смотрю с подозрением на любые попытки характеризовать национальный дух, – если таковой вообще существует. Однако письменные документы этого катастрофического периода сильно отличаются от надписей предшествовавших стабильных эпох; один вид простого мудрого человека, поносящего божественного царя, заставил бы египтянина времени IV династии онеметь от шока. Разочарование и мужественные обличения пророческих текстов представляют только один из способов, которыми люди этого несчастного века выражали свою реакцию на катастрофу. Один из самых любопытных текстов данного периода представляет собой обширную поэму, в которой человек обсуждает со своей душой проблему самоубийства. Жизнь сделалась невыносимой; "камни и стрелы разъяренной судьбы" губят поэта, и только смерть кажется ему сладкой. Сперва его душа пытается разубедить его, указывая, как принцу Датскому, что смерть может таить ужасы, худшие, чем любое зло жизни. Но в конце аргументы мизантропа берут верх; душа соглашается сопровождать поэта, куда бы он ни отправился, даже в страну теней. Смерть – единственное избавление от боли и разочарований во времена бедствий.

Вот другой образчик истинной в своей лаконичности поэзии:

Боги, которые жили прежде, покоились в их пирамидах;

Обожествленные мертвые также похоронены в их пирамидах;

И те, кто построил дома,

Которых больше нет.Я слышал рассуждения Имхотепа и Хордедефа,

Словами которых так часто говорят люди.

Где их место теперь?

Их стены развалились, и домов их больше нет,

Как если бы их никогда не было.

Посмотрите, к чему ведет нас автор, – тщета мирской власти не менее велика, чем тщета интеллектуальных достижений; даже мудрость не может спасти знаменитых мудрецов прошлого от забвения. Вывод? Ешь, пей, веселись…

Менестрели, развлекавшие вельможу на его праздниках, распевали эту песню; некоторые из слушателей начертали ее слова на стенах своих гробниц, где они стали исповеданием веры. Некоторые вельможи копировали другую песню арфиста, выражающую иной подход к жизни и смерти.

Я слышал те песни, что в древних гробницах,

И что они говорят,

Восхваляя жизнь на земле и принижая область мертвых.

Хорошо ли они делают, говоря так о стране вечности,

Честной и справедливой,

Где нет ужасов?

Ссоры отвратительны ей; никто не насмехается над своим собратом.

Это страна, против которой никто не может восстать.

Вся наши родня покоится там с начала времен.

Потомство миллионов приходит туда, каждый человек.

Ибо никто не может остаться в земле Египта;

Нет ни одного, кто бы не ушел.Протяженность всего земного – только сон,

Но добром встречают того, кто достиг Запада.

Любая из этих красивых и грустных песен прозвучала бы странно в гробнице вельможи Древнего царства, в которой выражались наивные ожидания материальных благ будущей жизни. В эпоху IV династии вельможи хвастались своими деяниями и повышениями по службе. "Я получил за это великие похвалы; никогда не совершал подобного ни один вельможа передо мной". Биографические надписи I Переходного периода тоже говорят о великих делах. "Я спас мой город, – ядовито замечает один вельможа, – от ужасов царского дома". ("Ну, знаете ли!" – воскликнул бы Хуфу.) Но в текстах этого периода есть нечто новое – почти тревожное утверждение других деяний и иных достижений, резко противостоящих бахвальству карьерой или богатством.

"Я давал хлеб голодным, воду жаждущим и одежду раздетым. Я хоронил стариков. Я был отцом сироте, мужем вдове. Я не делал зла народу, ибо это ненавидит бог. Я отправлял правосудие, как желал царь…" – таков взятый из многих надписей перечень добродетелей, притязания на которые характеризуют этот период.

Было бы цинизмом говорить, что некоторые из людей с такими притязаниями были безнадежными грешниками. Важен факт, что эти притязания высказывались. Стремление к бессмертию, вероятно, вещь такая же древняя, как сам человек. Даже неандертальские охотники хоронили своих мертвых с орудиями, которые понадобились бы тем в будущей жизни, с запасом пищи для самого длинного из путешествий. По мере того как общество становится более сложным, а жизнь – более приятной и желанной, человек ищет все новые средства продления удовольствий – роскошные гробницы, запасы пищи и прочих нужных вещей, сложные методы сохранения тела, золото, драгоценности и высокое положение. Но человек никогда не был уверен в том, что его золото является подходящим средством обмена в раю. Социальный распад и физические разрушения I Переходного периода придали сомнениям египтян большую остроту. В течение всего этого периода мы видим, наряду с цинизмом и гедонизмом, попытку заменить ценности, оказавшиеся неадекватными, другими, которые, будучи невидимыми и неосязаемыми, не подвержены распаду.

Смутные ссылки на суд над мертвыми встречаются уже в "Текстах пирамид", но ясную картину концепции мы получаем только после краха Древнего царства. Судья – это Ра, солнечный бог, и создание, которое стоит пред лицом правосудия, – это человеческая душа. "Ошибки твои будут изглажены и вины твои стерты взвешиванием на весах в день рассмотрения твоих качеств, и позволено будет тебе присоединиться к тем, кто в солнечной ладье". Образ весов правосудия не требует комментариев. На весах взвешиваются грехи и добродетели умершего человека, и только добрые дела могут обеспечить вечную жизнь.

Вопросы, которые задавали люди того смутного, трудного времени в таком отдаленном прошлом, отнюдь не уникальны. Это универсальные вопросы, которые задавали все когда-либо размышлявшие над трагедией жизни и тайной смерти. Но никогда ни прежде, ни после, пока еврейские пророки не начали свои долгие дебаты с Богом, люди не выражали эти вопросы столь ясно и столь красноречиво, как египтяне I Переходного периода. Со всем почтением к закону объективности в истории, я не могу не чувствовать в этих вопросах и в ответах, которые нашли египтяне, что они достигли высочайшей точки своего духовного и философского развития.