В источниках много говорится о богатстве церкви в англосаксонский период. Между 970 г. и Нормандским завоеванием аббатству Эли было сделано огромное количество подношений, в том числе – четыре серебряные фигуры святых дев, украшенные драгоценными камнями, золотое распятие, многочисленные серебряные и золотые кресты, и из них по крайней мере один с фигурой Христа, рака, украшенная золотом и самоцветами, с мощами святого Вендреда, исполненная из золота и серебра, в натуральную величину статуя сидящей Девы Марии с младенцем, епископский крест, серебряная дароносица в форме башни, чаши, потиры, кадило и множество роскошных тканей. Многие из этих предметов исчезли, когда монахам Эли пришлось заплатить штраф Вильгельму Завоевателю. В 1074 г. фигуры четырех дев, фигуру Девы Марии и младенца, кресты, книжные оклады, чаши, потиры, кубки и блюда были принесены в жертву, чтобы получить требуемую сумму тысячу марок. Подобные вещи редко доживают до наших дней, но две находки позволяют оценить, какими сокровищами владела церковь. Первая – это рака святого Кутберта, а вторая – клад из Трухиддла.

17 мая 1827 г. группа священников и рабочих собралась в часовне Даремского собора, чтобы вскрыть предполагаемую могилу святого Кутберта, умершего в 687 г. в своей хижине отшельника на острове Фарне. Церковь этого святого была разграблена в период Реформации. Сохранился детальный отчет о вскрытии гроба и его перезахоронения специальными уполномоченными Генриха VIII. К счастью, останки святого вместе с легким деревянным гробом, датированным VII столетием, а также частью других предметов сохранился до XIX столетия, когда снова произвели вскрытие могилы. Члены капитула нашли не только скелет святого Кутберта и останки других святых, но и некоторые вещи, помещенные в могилу или во время похорон Кутберта, или при одном из более поздних повторных вскрытий гроба в течение раннего Средневековья. Только пять предметов, датированных периодом жизни святого Кутберта, сохранились до наших дней. Это – наперсный крест святого, небольшой переносной алтарь, гребенка, Евангелие и сам гроб.

Длина наперсного золотого креста с гранатами, заполняющими ячейки геометрического орнамента из смыкающихся прямоугольников, 6 сантиметров. В центре его располагается круглый гранат, а к верхнему концу крепится петля для подвешивания.

Крест полый внутри. Цилиндрический каст в центре поддерживает круглый гранат, под который подложена белая раковина из тропических морей. Узор из гранатов в центре и на перекладинах креста обрамляет бордюр из брусочков и бусин и ряд ложных заклепок в виде маленьких золотых цилиндров, увенчанных золотой гранулой. Крест замечателен тем, что он выполнен в технике языческих англосаксонских ювелиров. Другие подобные кресты были найдены в Уилтоне и Иксворте ; и небольшой золотой крестик с гранатом в центре является одним из элементов ожерелья из Десборо. Все вместе эти артефакты служат свидетельством того, что принятие христианства не вызвало сразу резкого изменения ювелирной техники, но об этом мы поговорим чуть позже.

Переносной алтарь святого Кутберта – самый ранний, но не единственный переносной алтарь англосаксонского периода. Первоначально он представлял собой прямоугольный дубовый брусок размером 13,3 на 12 сантиметров с надписью "IN HONOREM S PETRU" ("в честь святого Петра") и с вырезанными на нем пятью крестами: один в центре и по одному в каждом углу. При жизни Кутберта или вскоре после его смерти алтарь был помещен в серебряный кожух, покрывавший его. На одной его стороне и сейчас можно различить фигуру сидящего святого Петра. Оборотная сторона украшена лиственным орнаментом и надписью, разобрать которую не удается.

Такие переносные алтари, которыми пользовались священники и епископы в своих миссионерских путешествиях, были, по-видимому, вполне обычной вещью. Симеон Даремский упоминает о деревянном алтаре, найденном во время перезахоронения в середине XI века святого Акки, епископа Хексхемского, который умер в 740 г. Он состоял из двух кусков дерева, скрепленных серебряными гвоздями, и на нем имелась надпись во славу святой Троицы, святой Девы Марии и святой Софии. В парижском музее Клюни имеется еще один англосаксонский алтарь из порфира, установленный на дубовом основании и скрепленный с ним позолоченными пластинами из серебра . Длина его составляет около 26 сантиметров, а по краю нанесена надпись чернью (чернь – черный сульфид серебра). Серебряная оправа порфира украшена рисунками: наверху – распятие, а слева и справа от него символы святого Луки и святого Иоанна; внизу изображение агнца Божьего, а по бокам – символы святого Марка и святого Матфея. На длинных сторонах – святой Иоанн и Дева Мария с двумя архангелами, Гавриилом и Рафаилом. Задняя часть алтаря была покрыта бархатом, который удерживали небольшие серебряные пластины. Этот алтарь относится к концу X столетия. Большие алтари, которые с уверенностью можно было бы датировать периодом до Нормандского завоевания, в Англии до наших дней не сохранились, но имеются их описания; скажем, описание алтаря в Рипоне, обитого пурпуром с золотой вышивкой.

Кроме того, в могиле святого Кутберта был найден большой двухсторонний гребень из моржового клыка с тонкими зубцами на одной стороне и более толстыми – с другой. В центре гребня сделано отверстие, и его сплошная часть с одной стороны выпуклая, а с другой ровная. Гребенку, вероятно, сделали при жизни святого и, хотя свидетельств ее литургического использования нет, почти наверняка ее использовали во время мессы, как это иногда практиковалось в более позднюю эпоху.

Гроб сделан из дуба и украшен изображениями святых и архангелов.

Возможно, наибольший интерес из реликвий, связанных с именем святого Кутберта, представляет одеяние, особенно епитрахиль, орарь и пояс.

Надписи на епитрахили и ораре сообщают нам, что они изготовлены по приказу королевы Элффлед для епископа Фритестана. Королева Элффлед умерла самое позднее в 916 г., а Фритестан был епископом Винчестера с 909-го по 931 г., так что одеяния, вероятно, были изготовлены между 909-м и 916 гг. Скорее всего, их передал церкви Святого Кутберта пасынок Элффлед, король Этельстан, приблизительно в 934 г., поскольку сохранилась запись о передаче этому святилищу различных даров, в том числе ораря, епихитрали и пояса. Богато расшитая епихитраль украшена изображениями шестнадцати пророков, отделенных друг от друга листьями аканта. В центре помещается изображение агнца Божьего. На концах фигуры святого Фомы и святого Иакова. Орарь расшит так же; единственное различие заключается в том, что в центре изображена рука Бога, а по сторонам от нее фигуры пап Сикста II и Григория Великого, а также святого Лаврентия и святого Петра. Концы украшены фигурами святого Иоанна Крестителя и святого Иоанна Евангелиста; все изображения идентифицируются по надписям. Цвета вышивки поблекли, и теперь трудно определить, какими они были первоначально. Недавняя реставрация, однако, показала, что наряду с самой распространенной в то время золотой нитью использовались также синевато-зеленая, серовато-зеленая, бледно-розовая, темно-коричневая и темно-зеленая. Возможно, примерно такую епитрахиль святой Дустан повелел вышить для леди Этелвюн несколькими годами позже. Эти одеяния представляют интерес не только с художественной, но и с исторической точки зрения, поскольку это единственные англосаксонские церковные облачения, сохранившиеся до наших дней.

Клад из Трухиддла по многим причинам является одной из самых значимых находок англосаксонского периода. Он был обнаружен в 1774 г. во время земляных работ в Трухиддле, около Сен-Остелла (Корнуолл). Клад содержал помимо множества монет, позволяющих датировать его приблизительно 875 г., оправу рога, украшенную звериным орнаментом, который дал название художественному стилю того периода – "трухиддлский стиль". Большинство находок из этого клада хранится в Британском музее. Сейчас для нас представляют интерес два предмета церковной утвари – серебряный хлыст и потир. Говоря о потире, нужно отметить, что до наших дней сохранилось только два потира англосаксонской эпохи. "Трухиддлский потир" сделан из серебра, высота его около 13 сантиметров. По верхнему краю и у начала "ножки" проходит бусинный бордюр . Потир, найденный в 1104 г. в гробнице святого Кутберта вместе с дискосом, не дошел до нас, но мы можем предположить, что он походил на позолоченный бронзовый потир, обнаруженный в церкви, который основал святой Уилфрид в Хексхеме: небольшой, всего 6,5 сантиметров в высоту, он, вероятно, представлял собой "дорожный вариант" и использовался вместе с переносным алтарем типа алтаря святого Кутберта. По форме он напоминает чашу из Трухиддла и в целом сходен с большим потиром Тассило (высотой 26,7 сантиметров), главным сокровищем монастыря Кремсмюнстер в Австрии . Потир Тассило был изготовлен для монастыря по приказу герцога Тассило, между 777-м и 788 гг., возможно, англосаксонским мастером или ремесленником, знакомым с англосаксонской техникой работы по металлу.

Второй артефакт из клада в Трухиддле – хлыст или бич – уникален. Помимо него, бичи нам известны только из письменных памятников. Их делали из серебряной проволоки, заплетенной тем способом, который сейчас называют "французским вязанием".

Ни один епископский посох англосаксонского периода не сохранился, хотя по ирландским образцам и иллюстрациям мы можем представить себе, как они выглядели. Судя по навершию посоха более позднего периода, вероятно из гробницы епископа Ранулфа Фламбарда Даремского (умершего в 1128 г.), в те времена епископский посох ничем не отличается от того, которым пользуются современные епископы. Посохи с Т-образным навершием также встречались, и один образец такого навершия, выполненного из слоновой кости и датируемого началом XI в., был найден в Алнестере. Другой похожий посох англосаксонской работы находится в сокровищнице Кельнского кафедрального собора.

До нас дошли и некоторые другие предметы церковной утвари. Например, в Британском музее хранится крошечный кувшин, который мог использоваться в литургических целях. Он сделан из позолоченной бронзы и, вероятно, относится к XI столетию. В том же самом стиле выполнены футляры для кадильницы из Персхора, Кентербери и Лондон-Бридж. Эти три футляра квадратные в сечении и сужаются кверху. Сама кадильница, вероятно, имела сферическую форму, и всю конструкцию подвешивали на четырех веревках или тонких цепочках, которые пропускались через петли футляра, и таким образом можно было регулировать высоту. Подобное приспособление изображено на одной из миниатюр Псалтыри XI столетия, хранящейся в Британском музее.

Единственный сохранившийся англосаксонский алтарный крест хранится в сокровищнице церкви Святого Годула в Брюсселе. Гораздо более роскошный образец мы видим в рукописи XI столетия из Винчестерского Нью-Минстера. Небольшое распятие XI в. с фигурой Христа из моржового клыка, которое хранится в Музее Виктории и Альберта, и крест, находящейся в сокровищнице в Маастрихте, – вот и все, что осталось от бесчисленного множество подобных предметов. Массивный деревянный крест, окованный серебром и называемый крестом Руперта, хранится в церкви Бишофсхофтен, около Зальцбурга в Австрии. Несомненно, его сделали в Англии в VIII в.

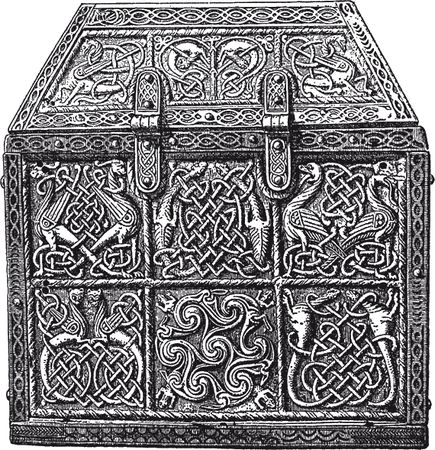

Большое количество кельтских реликвариев и рак дошло до наших дней, но англосаксонских реликвариев почему-то уцелело не так много. Две черненые серебряные пластины из Британского музея, вероятно, некогда были частью раки в форме дома; подобный тип был распространен в свое время повсюду в Европе . Подобные артефакты англосаксонской работы из самшита и моржового клыка имеются в иностранных собраниях, например Гандерсхеймский ларец (рис. 7). Другой образец хранится в собрании доктора Нельсона. Это самшитовая шкатулка с изображениями сцен религиозного содержания. На раке из Мортена (Франция) имеется надпись англосаксонскими рунами.

В источниках говорится, что Бенедикт Бископ украшал церковь в Монквермуте изображениями сцен из Нового Завета, в то время как в церкви Ярроу, кроме подобных картин, имелись изображения, иллюстрирующие связь между Ветхим и Новым Заветом. Ни одно из произведений англосаксонской живописи не сохранилось, и мы понятия не имеем, что они собой представляли. И поскольку в нашем распоряжении нет ничего, кроме остатков краски на мемориальных камнях и других резных каменных скульптурах (например, викингский мемориальный камень с кладбища Святого Павла в Музее Гилдхалла, Лондон), остается только сожалеть о том, что мы не можем, подобно Леланду в XVI столетии, любоваться великолепной росписью Рекулверской церкви в Кенте.

Одним из прекраснейших детищ англосаксонского христианства являются церковные книги и особенно Библии, часто великолепно иллюминированные, которые, к счастью, дошли до нас в достаточном количестве. Они представляют особую ценность для изучения англосаксонского искусства, и мы поговорим о них подробнее в последующих главах. В англосаксонской Англии писцы достигали таких высот мастерства, что равных им трудно найти на континенте, и как англосаксонские умельцы изготовляли панели для алтаря церкви Святого Петра в Риме, так и англосаксонские писцы трудились в новых монастырях Германии и Франции. В то же самое время чужеземные мастера работали и в Англии. Мы уже говорили, что стекольщики и каменщики были приглашены в Нортумбрию Бенедиктом Бископом, а намного позднее кафедру и распятие в Беверли описывали как работу "немецких мастеров".

Влияние христианства заметно и в светских вещах. Так, на задней стороне большой серебряной фибулы из Саттона (остров Эли) начертано имя Господа . На наноснике шлема из Бенти-Грейндж имеется инкрустация серебром, изображающая крест. Король, которому посвящен кенотаф в Саттон-Ху, владел парой ложек с выгравированными на них именами Савла и Павла, символизирующими крещение. На кольце королевы Этельсвит изображен агнец Божий. На винчестерской пластинке из моржового клыка вырезаны ангелы , а рука Бога представлена на монетах Эдварда Старшего и других англосаксонских королей. Подобные примеры использования христианской символики свидетельствуют о том, что христианство играло важную роль в сознании повседневной жизни англосаксонского общества.

Глава 3

Повседневная жизнь людей

Сельские поселения и сельское хозяйство

Англосаксонское общество было, по сути, аграрным. Основой экономики служило сельское хозяйство, и люди всех сословий жили преимущественно на земле – в деревнях или на отдельных хуторах; только ремесленники проживали в городах, но их было крайне мало. В течение последних нескольких лет были сделаны первые шаги к тому, чтобы описать жизнь англосаксонских сельских жителей с учетом новых данных об их домах и поселениях. Имеющиеся археологические свидетельства относятся к различным периодам и разным экологическим и климатическим условиям. Однако несмотря на это, существует соблазн попытаться изобразить некую общую картину англосаксонской жизни.

В англосаксонской Англии существовало четыре основных сословия; терминология с течением времени менялась, но для наших целей достаточно сказать, что это были: король, знать, йомены и рабы (я специально не использую древнеанглийских названий). Границы между этими классами оказывались достаточно размытыми. Перейти из сословия в сословие при наличии соответствующих качеств оказывалось не так трудно; теоретически даже королевская власть не считалась наследственной.

Я не стану вдаваться в подробности, скажу только, что предложенная общая классификация удобна при описании разных типов жилищ. Поскольку большинство поселений, о которых здесь пойдет речь, были открыты археологами относительно недавно, то мои рассуждения носят предварительный характер.

В настоящее время получены археологические данные о двух королевских резиденциях: Иверинге в Нортумбрии и Чеддере в Уэссексе. В Иверинге доктор Хоуп-Тейлор обнаружил villa regalis, упомянутую Бедой в его "Церковной истории", в отрывке, посвященном принятию Нортумбрией христианства в 627 г.:

"Так велики были стремление нортумбрийцев к вере и их жажда спасения, что Паулин, придя однажды во дворец короля и королевы Гефрине, тридцать шесть дней проповедовал и крестил приходивших к нему. При наследниках Эдвина этот дворец был заброшен и выстроен другой в месте, называемом Мэллинх" .

Раскопки выявили три периода строительства: первый начался на рубеже VII столетия, возможно в правление Этельфрита (592–616), и продолжался во времена Эдвина (умер в 632 г.). Во второй период город восстанавливали после пожара, возможно связанного с разорением Нортумбрии в 632 г. На третьем этапе город перестраивали, вероятно, по повелению Осви (654–670), после второго пожара, который доктор Хоуп-Тейлор соотносит с вторжением Пенды, короля Мерсии. В восточной части в конце VI столетия был построен форт, где жители в случае опасности могли скрываться. Город, вероятно, существовал во времена короля Эдвина и включал в себя некоторое количество построек, из которых одна, самая внушительная, скорее всего, служила королевским дворцом (рис. 9, а). Это прямоугольное здание имело две боковые пристройки и отгороженное от остального помещения отделение в восточном конце. Длина здания равнялась 27 метрам. Стены были выстроены из вкопанных в землю стоячих бревен без поперечен. Крышу строения частично поддерживал ряд опор, стоявших вдоль стены. Неподалеку располагалось несколько меньших зданий той же конструкции, вероятно жилища знати. Доктор Хоуп-Тейлор считает, что одно из них было языческим храмом, после принятия христианства превращенным в церковь.

Другое здание имело утопленный в землю пол. Но наиболее интересное сооружение из имеющихся – ряды скамей, расположенные так, что вместе они напоминают кусок, вырезанный из круглого пирога, и помост по центру этого клина, в его "клюве". Предположительно, это было место собраний. Возможно, именно здесь Паулин проповедовал новую веру народу Берниции.

Во второй период здания перестраивались, но незначительно, рядом с ними была возведена деревянная церковь, вокруг которой возникло кладбище.