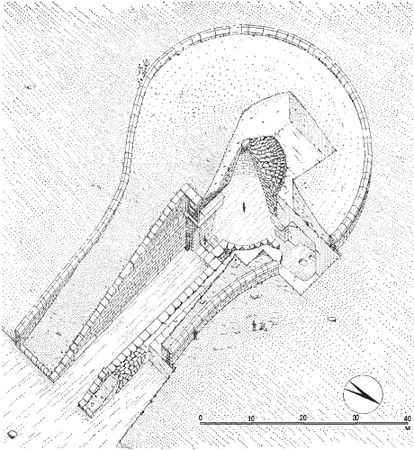

О ритуале захоронения в толосах известно немного, поскольку почти все они были разграблены еще в античные времена. Счастливым исключением является небольшой толос, раскопанный поблизости от дворца Нестора, находящегося в Пилосе. Чудесное спасение от разграбления, возможно, объясняется тем, что достаточно рано, скорее всего на протяжении XIV в. до н. э., там произошло обрушение кровли и гробница утратила характерные черты. Видимо, грабители ее просто не узнали.

В круглой могиле, достигающей 5,5 метра (18 футов) в диаметре, находится огромное количество захоронений (примерно 23). Самые ранние из них размещаются в пифосах, или сосудах для хранения запасов, изготавливавшихся из обожженной глины или металла, часто яйцевидной или заостренной формы. Данный способ погребения достаточно редко встречается в Греции в конце среднего элладского периода, но в то же время он был широко распространен на Крите.

Показательно, что в одном из захоронений использован узкогорлый кувшин с носиком типично критской формы. Кости из другого захоронения поместили в сосуд дворцового стиля (см. с. 58). Похожий способ погребения, возможно, использовался в толосе в Каковатосе, расположенном в 40 милях выше на север по побережью. Там обнаружили фрагменты нескольких сосудов, относящихся к дворцовому стилю, а кости были разбросаны по всему пространству гробницы.

Другие захоронения находятся в пилосской гробнице, однако там все кувшины, за исключением одного, были опущены в ямы, вырытые специально для этой цели. Такую практику погребения использовали в Микенах, где мало места и не было другого выхода, если требовалось освободить пространство для погребения последнего усопшего.

Обычно последнего покойника клали во весь рост в середине гробницы, рядом с ним размещали предметы, которыми он дорожил при жизни: с левой стороны – кинжал, наконечник стрелы помещали между ног, маленький бронзовый кубок ставили в изголовье, бронзовое зеркало клали на нижнюю часть живота (зеркала были одинаково распространены как среди мужчин, так и среди женщин), маленькая ваза (возможно, в ней находились ароматические притирания) – с правой стороны.

На грудь клали бронзовое шило с ручкой из слоновой кости и женскую фигурку. Поскольку очевидно, что керамика из этой гробницы датируется не позже, чем конец второй трети позднеэлладского периода (то есть примерно 1400 г. до н. э.), это одна из древнейших микенских статуэток.

Интересно содержимое захоронений в пифосах. В одном из очень старых сосудов, раскрашенных в традициях среднеэлладского периода, обнаружили маленький котелок, булавку, кинжал, все изготовленные из бронзы, а на дне сосуда нашли фрагмент тонкого золотого кружка.

В другом сосуде, также расписанном в среднеэлладском стиле, были четыре булавки, два кремневых наконечника для стрел, глубокий котелок, в котором лежало несколько бронзовых предметов. Внутри сосуда, смешавшись с костями, находилось несколько длинных бронзовых булавок, возможно использовавшихся для закалывания савана, фрагмент серебряного сосуда с рельефным рисунком.

В сосуде с носиком критского типа находилась только терракотовая чаша вафейского стиля, но рядом с ним обнаружили три заколки и два кинжала. В четвертом сосуде дворцового стиля и, следовательно, датируемом более поздним периодом (относящимся к XV в. до н. э.) не было ничего, кроме скелета.

В двух сосудах с поврежденными скелетами погребальные предметы отсутствовали, только в одном нашли шесть кинжалов и три фрагмента золотого обруча, складывающиеся в изысканный амулет. Захоронение весьма отдаленно напоминает роскошь микенских шахтных могил. Тем не менее большинство предметов вооружения, найденных в этом толосе, имеют свои аналоги в шахтных могилах. Подсчет количества скелетов и их средний возраст показывают, что гробница использовалась в течение примерно ста пятидесяти лет.

Содержание этого толоса описано достаточно подробно, поскольку оно оказалось одним из немногих, сохранившихся практически полностью. Хотя это и не богатая гробница, она позволяет составить представление об уровне достатка знатной семьи, жившей в этом районе.

Два других толоса частично подверглись разграблению, но оставшиеся в них предметы указывают на богатство имевшихся в них захоронений. Один находится в Рутси, поселении всего в нескольких милях от пилосского толоса, его раскопал профессор Маринатос. Внутри толоса обнаружено большое количество прекрасных гемм, а также несколько великолепно украшенных мозаичных кинжалов, имеющих явное сходство с теми, которые были найдены в шахтных могилах микенских царей.

Другая гробница находится в Дендре (древней Мидии), неподалеку от Микен, она была раскопана шведскими учеными. Внутри толоса обнаружены четыре захоронения, три выделяются богатством и разнообразием предметов. С помощью данной могилы можно проиллюстрировать очевидное различие в погребальных обрядах, существовавших в западной и восточной частях Пелопоннеса.

Практически все толосы, находившиеся поблизости от Микен, были разграблены, и только великолепие их архитектуры позволяет судить о тех богатствах, которые в них находились. Похоже, в каждом из них располагалось всего по нескольку погребений. Иначе говоря, каждая могила в восточном Пелопоннесе была приготовлена как последнее прибежище для одного правителя, его слуги и, возможно, любимого ребенка.

Исключением из данного порядка является так называемая Львиная гробница, расположенная в Микенах, где в полукруглой яме у стены склепа найдены разрозненные остатки более ранних погребений.

Толосы, раскопанные в Мессении, представляли собой фамильные склепы, служившие последним прибежищем для многих поколений. Начиная с середины XIII в. в Микенах сооружение толосов прекратилось, а в остальной части Греции их продолжали использовать вплоть до конца микенской эры. В Фессалии и Мессении толосы, хотя и меньшего размера, продолжали строить еще позже, вплоть до конца протогеометрического периода (до начала X в. до н. э.).

На основе археологических находок можно дать только сокращенное и во многом приблизительное описание погребальных обрядов, совершавшихся в толосе после смерти представителя царского рода. Возможно, большую сводчатую гробницу можно было увидеть во всем великолепии, когда ее открывали, чтобы принять первое погребение правителя.

Если его проводили в "Сокровищнице Атрея", то процессия плакальщиков, сопровождавших погребальную колесницу с установленными на ней носилками с телом, медленно двигалась по длинному дромосу, ведущему в самую середину холма. Справа и слева от них отлого возвышались стены, постепенно закрывавшие солнечный свет. Наконец, перед ними появлялся из мрака гигантский дверной проем с искусно вырезанным антаблементом, опиравшимся на высокие полуколонны, обрамлявшие вход в гробницу. Большие бронзовые двери с позолоченными выступами распахивались наружу, чтобы принять кортеж. При неровном свете факелов свод, украшенный горизонтальными полосами бронзы, сверкал тысячами золотых звездочек. Носилки снимали с колесницы и ставили на земляной пол, покрытый золотым покрывалом. Ярко сверкали парадные одежды, в которые было облачено тело, его голову венчала корона. К поясу прикрепляли его официальную печать и любимый кинжал. Вокруг него расставляли сосуды с едой, фляги с вином, кувшины с маслом и благовонными мазями, необходимые для жизни и ухода за телом во время его последнего путешествия. Рядом с ними клали его личное оружие: сабли, рапиры, кинжалы и копья, а также лук и колчан, набитый стрелами.

Рис. 29. "Сокровищница Атрея". Изометрия (по Худу)

Одна рапира выполняла особенные функции. Под пение магических заклинаний ее отделяли от остального оружия и ломали, чтобы заключенный в ней дух освободился и отправился на битву за своего хозяина, защищая его от демонов, мешавших добраться до царства мертвых.

Затем плакальщики отходили в сторону, и по специальному сигналу слуги начинали закалывать лошадей, которые привозили колесницу с похоронными дрогами. Они беспокойно храпели в дромосе, как бы предчувствуя свою судьбу. За лошадьми наступала очередь баранов и других священных животных, которых приносили в жертву прямо внутри склепа. Наконец, снаружи зажигали костры, жертв поджаривали, и все участвовали в погребальном пире. Плакальщики воздавали последнюю дань умершему и удалялись, осторожно пробираясь между тел заколотых лошадей, разложенных так, чтобы их морды были обращены друг к другу. После того как большие двери закрывали, каменщики замуровывали вход.

В полной тишине плакальщики двигались мимо сомкнутого ряда рабов, выстроившихся вдоль дромоса. Выйдя на дневной свет, они видели воинов, их силуэты на фоне стен дромоса, а сзади них земляную насыпь. Несколько огромных каменных блоков уже были приготовлены у входа в длинный коридор, чтобы закрыть дромос после того, как каменщики завершат свою работу.

Описанный выше ритуал был восстановлен в результате анализа множества захоронений. Нам неизвестно, выполнялись ли все сложные обряды при каждом захоронении. В частности, лишь в одном случае – при раскопках гробницы, находящейся неподалеку от Марафона, – обнаружили скелеты убитых лошадей, причем это были повторные раскопки. Эпизод со сломанной рапирой восстановлен на основе находки из неразграбленной могилы в Пилосе, а золотой ковер на полу – из разграбленной, находившейся поблизости.

Вторые и последующие погребения, проводившиеся в ту же самую могилу, были менее впечатляющими. Если смерть правителя была неожиданной и случалась в середине лета, приходилось сгонять множество рабов, чтобы разобрать кладку из каменных блоков и освободить дромос. Бывало, что они не успевали полностью завершить все работы к сроку. Раскопки показывают, что в большинстве случаев дромос освобождали частично, чтобы образовалась наклонная плоскость, при этом разбирали только верхнюю часть кладки из блоков. Погребальному кортежу приходилось пробираться по освобожденному пространству и спускаться в гробницу по лестницам.

Спустя годы атмосфера в склепе вовсе не отличалась свежестью. Чтобы хоть немного заглушить запах, внутри зажигали курильницы с ароматическими веществами. В мерцающем свете факелов погребальную камеру готовили к совершению нового, менее торжественного обряда. Обычно оружие и другие предметы откладывали в сторону, а все останки прежних обитателей собирали вместе и помещали в поспешно вырытую могилу, располагавшуюся вплотную к стене склепа.

Возможно, именно во время данных приготовлений, когда в них участвовало множество неустанно трудившихся людей, происходило огромное количество мелких краж. Вряд ли кто-нибудь возразил бы, если бы некоторые члены семьи забрали различные драгоценные предметы, заявив, что они когда-то принадлежали им. Заметим, что таковы обычные человеческие слабости. В ранний период почитание умерших и святость их могил еще не стали причиной осуждения подобных грабежей.

Если второе погребение происходило менее торжественно, чем первое, то все последующие могли стать настоящим кошмаром. Конструкция гробницы и церемониал не были приспособлены к повторным захоронениям. Даже если не считать, что каждое проникновение в склеп стоило больших усилий, при каждом новом погребении сильнее чувствовался недостаток места, поэтому все, что оставалось от предшествующих захоронений, просто отодвигали в сторону. Каждый свободный сосуд заполняли остатками скелетов, а иногда и просто выбрасывали в дромос, где он разбивался на части. Именно в таком неприглядном состоянии археологи увидели малый толос в Пилосе. Конечно, прошедшие века немного смягчили образовавшийся хаос, но трудно забыть о том, как жестоко обращались с останками умерших.

Описанные выше погребальные обряды не ограничивались только королевскими захоронениями. Подобного обычая придерживались все классы общества на протяжении всего микенского периода. Менялась лишь методика погребений. Самые бедные могли позволить себе только простейшие могилы своих предков среднего элладского периода, в то время как знать и более состоятельные люди почти повсеместно хоронили своих усопших в камерных могилах.

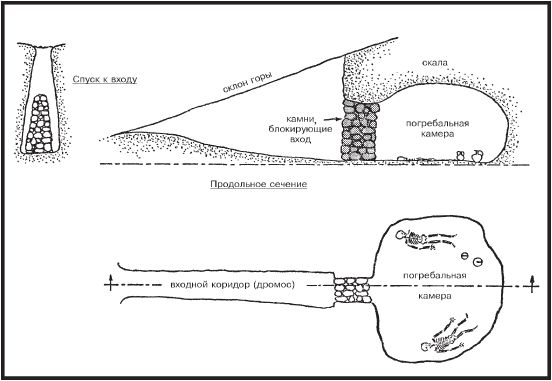

Шахтные гробницы стали использовать только в позднеэлладский период. Некоторые ученые считают, что микенцы скопировали этот обычай с высеченных в скалах могил Среднего царства в Египте. С другой стороны, ранние образцы камерных погребений в Мессении почти не отличаются от толосов небольших размеров, представляя собой сооружения округлой формы и даже с остроконечным куполом. Но обычно в плане они имеют почти квадратную форму или напоминают прямоугольник с закругленными углами.

Как и толосы, их устраивали в склонах гор. К погребальной камере нужно было добираться по открытому коридору, или дромосу (сводчатому проходу). Обычно его засыпали после погребения. Кроме величины, они различались тем, что каменная кладка использовалась исключительно для того, чтобы закрыть доступ в камеру или предохранить коридор от обрушения.

Стены дромосов часто были скошенными, ширина прохода наверху уже, чем внизу. Иногда и вход в камеру имел такую же форму, что напоминало вход в египетскую гробницу. В первой половине позднеэлладского периода дромос был обычно коротким и широким. Пол наклонный, иногда там даже делали ступени. В тех местах, где был более мягкий грунт, вторую половину дромоса делали почти горизонтальной. Тогда его длина могла превысить 30 метров (100 футов).

Камерные гробницы обычно являлись семейными склепами, и, как в случае с королевским толосом, их вновь открывали для каждого последующего захоронения. Умерших клали в центре гробницы, обычно лицом вверх, голову иногда поддерживали с помощью каменной подушки. Тело оставляли полностью одетым, подтверждением можно считать нередкое обнаружение металлических пуговиц. Личные вещи клали в глиняные сосуды, стоявшие на подставках.

Во время следующего погребения умершего могли положить и на бок, если не хватало места. Кости более ранних обитателей камеры складывали в горшки. Иногда их выносили в небольшое боковое помещение.

В другом случае глиняные сосуды с останками ставили в нишу или туда сгребали кости. Иногда их ссыпали в специально вырытую яму или в горшок, врытый в землю. Самым ужасным считалось, когда камеру очищали полностью, а кости закапывали в дромосе. Видимо, так происходило тогда, когда гробница переходила к боковой ветви рода или становилась собственностью чужой семьи.

Но часто все образовывалось само собой. Во многих случаях разрушение крыши приводило к появлению на полу строительного мусора, вместо того чтобы расчищать камеру, многие семьи предпочитали размещать умерших поверх этого слоя. Соответственно, приходилось поднимать потолок камеры. Через длительный период времени уровень "пола" почти достигал вершины холма.

В подобных случаях складывалась полная стратификационная картина, становившаяся прекрасным материалом для археологов, которые получали возможность для точной датировки находок.

Даже когда гробница была новой, ограниченное пространство не позволяло устраивать роскошные похороны. Непосредственно в дромосе проводилась лишь часть церемонии, как правило траурные возлияния в честь умершего и богов-хранителей. О ней свидетельствует частое обнаружение частей и осколков разбитых киликов. После пира там же оставляли и горшки с остатками угощения.

Рис. 30. Камерная гробница. Разрез и план (по Уэйсу и Штуббингу)

После совершения последнего обряда дверь закрывали и закладывали камнями, а сам коридор заполняли землей. Поскольку предполагали, что гробницу надо будет расчищать для нового погребения, в начале дромоса должны были оставлять какой-нибудь знак. Но на самом деле лишь в одном случае археологи обнаружили подобный знак – небольшой круглый камень у входа в дромос. Интересно, что находившаяся внутри гробница оказалась нетронутой и в ней размещалось всего три захоронения.

Последние из совершенных официальных погребальных обрядов резко отличались от грубого неуважения, проявленного в более ранних погребениях. Профессор Милонас выдвинул убедительную теорию, объясняющую все эти явления.

Согласно его точке зрения, душа умершего была привязана к могиле до тех пор, пока плоть и кости оставались вместе. Когда плоть разлагалась, дух освобождался от нее и больше не возвращался в тело. Погребальные дары частично предназначались для того, чтобы ублажить мертвого во время периода ожидания. Они также оказывались необходимыми для путешествия к его последнему пристанищу в царстве мертвых. Поэтому кости и останки можно было безнаказанно тревожить после разложения тела.

Возможно, на подобные верования повлияли сложившиеся в классический период представления об Аиде, мрачном царстве теней, которое не знало ни радости, ни печали. Вера в него настолько проникла в сознание греков, что ее следы сохранились даже во времена византийского христианства.