КОЖАНЫЕ ПУШКИ

Одной из диковин, появившихся в XVII столетии, были так называемые кожаные пушки. Они применялись не только на континенте, но и в Англии во время Гражданской войны, о чем свидетельствуют отчеты о захваченной роялистами артиллерии. Сначала перечисляются традиционные пушки, но потом мы замечаем "два блиндера для мушкетов и кожаные пушки, изобретенные полк. Вимсом, шотландцем, который недавно изготовил их в Ламбете (том самом месте, где занимались своим предательским делом пороховые мастера-изменники), за что получил 2000 фунтов, о чем свидетельствует найденный у него в кармане документ".

Эти кожаные пушки в тот момент были чрезвычайно популярны, и честь их изобретения приписывали себе многие лица. Так, в церкви Ламбета находится гробница Роберта Скотта, умершего в 1631 году. Надпись на ней повествует о том, что этот шотландец "склонность имел путешествовать и весьма учен был, и среди многих других вещей изобрел он кожаную артиллерию, и привел шведскому королю 200 человек, и, прослужив ему верой и правдой десять лет, назначен был в должность Генерал-квартермейстера его могучей армии". Отправившись в Данию, он и там стал генералом артиллерии.

Вышеупомянутый Вимс (или Вемисс) приходился Роберту Скотту племянником, что объясняет его связь с Ламбетом; возможно даже, что он помогал в сочинении эпитафии. Внес ли Вемисс какие-либо усовершенствования в изобретение Скотта, неизвестно, но совершенно очевидно, что он нажился на изобретении, сделанном задолго до Гражданской войны.

В 1628 году Скотт предложил свое изобретение Густаву-Адольфу за 1500 фунтов стерлингов, но был отвергнут. Возможно, предложенные им пушки были того самого типа, что использовались потом во времена Гражданской войны в Англии, однако в Швеции была в ходу другая их разновидность. Австриец фон Вурмбрандт, вступивший в шведскую армию, в действительности провел испытания кожаных пушек еще в 1627 году. Чтобы отдать должное Скотту, заметим, что его пушки весили вполовину меньше орудий Вурмбрандта и, несмотря на это, выдерживали больший пороховой заряд. Поскольку король наградил Вурмбрандта, он, должно быть, полагал, что ответственность за изобретение лежит на австрийце, а потому с шотландцем дело иметь отказался.

Полковник Вемисс был уже генерал-лейтенантом артиллерии и артиллерийских парков, когда в декабре 1643 года сэр Уильям Уоллер выехал из Лондона с фургонами, нагруженными кожаными пушками. Они считались чрезвычайно полезными и были так легки, что орудие могла везти одна лошадь. Литая пуля весила 1/2 фунта и "действовала очень далеко". Непосредственно перед Реставрацией Вемисс подал прошение о признании его изобретения.

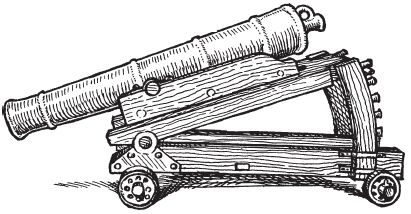

Густаву-Адольфу иногда приписывают честь создания этих пушек, но с малыми на то основаниями. Тем не менее не вызывает сомнений, что он широко использовал их в Тридцатилетней войне, где они производили на противников шоковое воздействие. Сохранившиеся экземпляры находятся в Париже, Англии и Германии. Они легко опознаются как шведские на основании того факта, что дельфины у них выполнены в виде буквы "G" – от Gustavus, Густав. В те времена про кожаные пушки писали, что "состоят они из самой затвердевшей кожи, опоясанной кольцами железными либо латунными, и могут успешно палить кряду десять раз". Пушка, находящаяся в Ротонде, определена как принадлежавшая войскам Густава. Внутренняя ее часть выполнена из меди, туго оплетенной веревкой из конопляного волокна, а поверх оплетки обтянута кожей. Установленное в середине бронзовое вертлюжное кольцо снабжено двумя легкими подъемными скобами. Пушка, находящаяся в Париже, также имеет медную трубу, веревочную внешнюю оплетку и покрыта кожей.

Шотландская разновидность имела меньший вес и была "из белого железа, покрытого оловом, а сверху обделана кожей и оплетена веревками, так что годна для произведения двух или трех выстрелов". Подобное оружие, так быстро выходившее из строя и столь ненадежное в использовании, не могло долго оставаться в широком употреблении, несмотря на то что город Аугсбург и преподнес императору Иосифу I (1705–1711) одно такое орудие, которое и поныне хранится в Вене. Считается, что от рассматриваемых нами пушек отказались после Лейпцигской битвы 1631 года, где они так раскалялись, что начали стрелять самопроизвольно. Центральная труба ввинчивалась в бронзовый казенник, который иногда усиливали железными полосами. Была еще одна страна, в которой кожаные пушки были в большом ходу по причине их малого веса. Эта страна – Швейцария, где они были популярны, поскольку их можно было носить по горам в руках. Там их размеры доходили до семи футов, что намного крупнее аналогичной шведской пушки. Образцы этих пушек можно видеть в Цюрихе, Гамбурге и Берлине. Прежде чем затянуть в кожу, центральную медную трубу покрывали камнем, чаще всего известняком.

Значительно позднее, в октябре 1788 года, из кожаных пушек трижды стреляли в Королевском парке Эдинбурга, но это вовсе не означало их возвращения в британскую армию.

"Блиндеры" в одном источнике описываются как "два защитных барьера, перевозимые на колесах, и в каждом по семи малых медных и кожаных пушек, заряженных картечью". В другом месте используется термин "вагенбург", и упомянута только одна пара колес. Как видно, основная идея была позаимствована от старинных рибодекэнов, иначе называвшихся "totenorgels", с современным добавлением кожаных пушек.

Каким образом шотландцы транспортировали свои кожаные пушки, когда в 1640 году переправлялись через реку Тайн для набега на Англию, остается неизвестным.

НЕОБЫЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ

Человек, привыкший к тому, что орудийные стволы делаются из металла, может испытать шок, узнав, что для этой цели использовалось также и дерево. К этому привела крайняя необходимость во время войн Аурангзеба в Декане.

Для защиты осажденного города практически не было артиллерии, зато на рынках было сколько угодно дерева, благодаря чему возникла и была реализована блестящая идея делать пушки из стволов. Стены были уставлены этими "поддельными" пушками, и, когда наконец появившийся неприятель открыл огонь, деревянные пушки ответили на него. Действительно, одного выстрела хватало, чтобы уничтожить шутовское орудие, однако ядро, тем не менее, летело по назначению. Дерево же имелось в достатке, и каждую "истраченную" пушку тотчас заменяли свежесрубленной. Осаждающие не раскрыли секрета и в конце концов решили снять осаду.

В Парижском артиллерийском музее находится деревянная пушка из Кохинхины. Две половинки ствола выдалбливались и стягивались железными полосами. Неизвестно, способна ли была подобная конструкция выдерживать несколько выстрелов. Утверждается, что у турок также была пушка из вишневого дерева. Если же вернуться к нашим собственным берегам, то можно увидеть, что при осаде Булони в 1544 году Генрих VIII тоже воспользовался большими деревянными пушками. Перетащив через болото, их установили на позиции, которую осажденные считали немыслимой. Неожиданное появление этих "орудий" породило панику. Они изображены на настенных росписях Коудри-Хаус и, если судить по изображениям, имели диаметр канала в два фута при длине примерно восемь футов. Секрет их надежности заключался в том, что под деревянным стволом они имели другой, металлический. Идея, как видно, заключалась в том, чтобы обманом перепугать противника. С изумлением отмечаем, что в соответствии с описанием, составленным не позднее 1588 года, в запасниках лондонского Тауэра имелась "деревянная пушка, установленная на судовом лафете". Пушка была известна под названием "Политика" – являлось ли это намеком на ложные политические заявления, неизвестно. К несчастью, сильный пожар 1841 года, длившийся более четырех суток, уничтожил этот уникальный экспонат.

Некий швейцарец по имени Йозеф Платтнер, который посетил Тауэр около 1599 года, писал: "Затем они показали нам два громадных деревянных орудия, которые король Генрих VIII установил на позиции в болотах, находившихся у города Булонь. Увидев такое, горожане пришли в ужас, поскольку решили, что это настоящие проломные пушки, и не могли взять в толк, как могли они попасть в это место по причине мягкой почвы, и в результате, видя стратегическую выгоду позиции, немедленно сдали город". Не исключено, что гиды того времени представили эту красочную картину в обмен на четыре комплекта чаевых, однако не вызывает сомнений, что эти обманные пушки оказывались в то время так же полезны, как и во время недавней войны.

В ходе Гражданской войны времен Кромвеля лорд Брогнилл захватил замок Карригадрохид в графстве Корк, представив на обозрение защитников поддельные деревянные пушки. Он приказал везти на волах большие деревянные стволы таким манером, как возили тогда пушки, и тем самым обманул ирландцев, после того капитулировавших.

Имитация пушки, известная под названием "квакерское орудие", широко использовалась в XVII и XVIII веках на купеческих кораблях. Несомненно, они могли использоваться и в других случаях, разве что вспышка и грохот выстрела на этой поддельной пушке только имитировались.

От столь широко распространенного материала, как дерево, перейдем к наиболее дорогим материалам. В арсенале Вероны хранится большая пушка, изготовленная из золота и серебра в Кандии. Хотя серебряные модели пушек довольно широко распространены как памятные подарки или украшения офицерских столовых, в Индии известны полноразмерные версии орудий, выполненные из серебра. В Джайпуре в начале столетия существовали воловьи батареи с пушками, покрытыми серебряными плитками. Его высочество Гаеквар княжества Барода прославился не только серебряной пушкой, но также и батареей полевых орудий из литого золота. Сколь бы ни впечатляло обладание подобным оружием, оно едва ли может эффективно использоваться по прямому назначению.

Возвращаясь к подлинно военным орудиям, отметим, что в разное время появлялись исключительно легкие пушки. Это объясняется желанием достичь повышенной мобильности, однако легкость ствола имела следствием значительное уменьшение веса снаряда. Деревянные лафеты хотя и получались несколько легче, но всегда оставались неповоротливы.

Орудия "Schlange" были популярны в германских государствах около 1500 года.

Фальконеты и робинеты представляли собой малые пушки традиционной конструкции, однако иногда их испытывали с необычными лафетами.

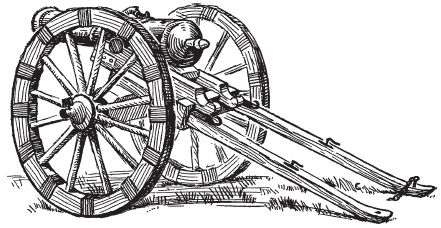

Короткий фальконет из коллекции княжества Лихтенштейн, датируемый 1672 годом, имеет прекрасный ствол из литой бронзы. Лафет легок словно паутина, однако изысканно украшен. Передняя часть поддерживается колесами диаметром 26 дюймов, а в тонком хоботе находится встроенный ящик. Еще один фальконет, находящийся в Вулвиче, имеет очень легкий ствол, но большие колеса. С другой стороны, некоторые лафеты на континенте имели весьма слабую переднюю подвеску с очень маленькими колесами.

Может показаться, что пушки типа "кузнечик", так широко применявшиеся в Америке, принадлежали к этому же семейству. В 1776 году на Стейтен-Айленде Королевская артиллерия имела четыре трехфунтовые пушки, установленные на лафетах "кузнечик", и в Коупенсе в 1781 году "были малые полевые орудия, называемые кузнечиками". В 1813 году при форсировании реки Нейв два "кузнечика", стрелявшие калеными ядрами, поддержали честь Королевской артиллерии.

Появление пушек-"кузнечиков" стало результатом попыток создать орудие, достаточно легкое для того, чтобы его можно было везти галопом и, если возможно, силами только одной лошади. Средневековые изобретатели наносили свои идеи на бумагу, но, как видно, до практической реализации дело не доходило. Кое-что могло быть достигнуто во время Гражданской войны, однако только в XVIII веке нашли боевое применение легкой артиллерии. Во французском трактате 1726 года говорится об использовании немцами пушек новой конструкции – коротких и нарезных. Они стреляли 8– или 4-фунтовыми снарядами. Хоботы лафетов были выполнены в виде оглобель, в которые можно было запрячь лошадь. Утверждается, что Фридрих Великий применял в своих кампаниях трехфунтовые орудия, поставленные на "галопные" лафеты. В распоряжении британцев во Фландрии в 1744 году тоже имелись такие лафеты, они с успехом воспользовались ими при Фонтенуа. Эти шесть 1/2-фунтовых пушек из артиллерии герцога Камберленда перевозились либо одной лошадью, либо парой, запряженной гусем.

В ежемесячном издании "Британская военная библиотека" содержится упоминание о том, что эти орудия были похожи на те, которые в 1799 году использовались в дни празднеств для производства салютов в Сент-Джеймс-парке. Кроме того, они упоминаются и даже изображены в военном словаре издания 1802 года. За границей "галопные" орудия применялись и значительно позже, причем с особым успехом – в бенгальской и мадрасской армиях. Впрочем, то были уже не пушки, установленные на лафетах, в которых хобот выполнял роль оглобель, а обыкновенные легкие орудия, которые использовались тогда в конной артиллерии.

О "галопных" лафетах снова вспомнили уже в 1898 году, когда граф Дандональд, командовавший 2-м полком лейб-гвардии, изобрел для пулемета Максима легкий лафет, выполненный из стали и дерева гикори, в который впрягалась одна лошадь. Лейб-гвардия взяла два таких лафета для официальных испытаний, и, несмотря на небрежное обращение, они с успехом все выдержали. Не беря в расчет успех, идея в целом не получила одобрения.

Странными орудиями были "Шуваловы", представленные русскими в XVIII столетии при императрице Елизавете и названные по имени изобретателя графа Шувалова. Небольшие шестифунтовые каморные орудия имели эллиптический канал ствола. Смысл такой необычной конструкции канала заключался в том, что наиболее широкая сторона жерла помещалась горизонтально, благодаря чему всякая картечь при выстреле по наступающей живой силе противника разлеталась шире по горизонтали, а не растрачивалась впустую в воздухе или на земле.

Рис. 11. "Галопное" орудие XVIII в.

Даже в те времена ощущался сильный страх перед неизвестными силами русских, а потому, когда Фридрих II Прусский в 1758 году захватил двадцать девять орудий такого типа, он постарался развеять эти опасения, выставив в Берлине свои трофеи на всеобщее обозрение, чтобы раскрыть тем самым "великую русскую тайну". В Европе не усмотрели в них особой практической ценности, хотя некий голландец и изготовил несколько таких орудий для правителя княжества Кача на западе Индии. Они были отлиты из местного чугуна и имели ствольный канал у жерла только 3/4 дюйма в высоту при ширине в 28 дюймов. Предполагалось стрелять из них картечью, камнями или железными болванками, но в действительности им суждено было стать лишь экспонатами в Вулвиче.

Осада Гибралтара представила артиллеристам удобный случай проявить свою изобретательность. Испанские плавучие батареи и флот постоянно находились в пределах досягаемости. Однако, когда английские орудия открывали огонь с галерей, расположенных собственно в Скале, выяснялось, что ядра перелетают через неприятеля. Чтобы получить достаточное склонение орудий, лейтенант Г.Ф. Кёлер изобрел особый лафет. Изобретение это в чем-то напоминало разработки, относящиеся к XV веку. Ствол и ложе были соединены вместе и укреплены за передний конец на шарнирах, в то время как задняя часть могла подниматься на двух дуговых опорах. Не стоит и говорить, что ядро следовало как следует "запыжевать", чтобы воспрепятствовать его выкатыванию из ствола. Что касается ранних разработок подобного рода, то германская кулеврина XV столетия была установлена на четырехколесной платформе и тоже имела две дуговые опоры для регулировки возвышения укрепленного на шарнирах ствола.

Рис. 12. Гибралтарский лафет, обеспечивавший большое склонение ствола

Противоположностью лафета, позволявшего получить большое склонение ствола, была конструкция, обеспечивавшая подъем всего орудия. Вообще говоря, она была известна под названием "исчезающий лафет", хотя по причине его великой неуклюжести исчезновение было для него делом совершенно невозможным. В Вулвиче сохранились его модели. Один из таких лафетов, относящийся ко времени царствования Георга II, был рассчитан на две пушки, каждая из которых устанавливалась на сочлененных брусьях, что позволяло высоко поднять ствол для производства выстрела поверх парапета или стены, после чего его можно было опустить в более безопасное положение на четырехколесную платформу.

Другое поле для экспериментов существовало (и существует по-прежнему) в области стрельбы с санных лафетов. Уже в XVII веке делались попытки создать лафет для перевозки пушек по снегу и льду. Сама по себе перевозка затруднений не представляла, сложности возникали при необходимости произвести выстрел. Отсутствие сцепления с поверхностью земли не позволяло бороться с отдачей, в результате чего орудие проделывало весьма опасные кульбиты. Однако, несмотря на все трудности, такие страны, как Канада, постоянно испытывают потребность в способах перевозить свою артиллерию в зимнее время.