Похороны патриарха

Главой светской власти был царь, власть духовную представлял патриарх. Для соотнесения ритуала похорон первых лиц в государстве, как в духовной, так и в светской областях, интересно провести сравнение патриарших похорон с царскими.

7180 (1672) г. февраля в 17-м день в субботу сырной недели в начале второго часа дня преставился великий господин святейший Иосаф II патриарх Московский и всея Руси. При смерти его присутствовали наиболее важные церковные иерархи: Питирим митрополит Новгородский, Павел митрополит Крутицкий, Варсонофий архиепископ Смоленский, Иоаким архимандрит Чудовский. В момент исхода души от тела причащали Святых Тайн, по отшествии души от тела ударили в Успенской большой колокольне трижды. Традиция ударов в вестовой колокол по печальному поводу существовала, как мы видим, и для светских, и для духовных правителей. Тело сразу обмыли, и черное духовенство облачило его в святительские одежды. В келье положили тело в деревянный гроб, после чего архиереи пошли служить литургию по всем митрополитам Московским, умершим ранее. Отпев литургию и облачась, пришли в крестовую палату и ожидали прихода великого государя царя Алексея Михайловича. Если к выносу тела царя появлялся патриарх, то к выносу тела патриарха пришел царь со своим синклитом: боярами и окольничими и прочими чинами, прощался у гроба с телом и целовал в руку, подавая пример своим приближенным. Церковные иерархи роздали свечи присутствующим: царю, его приближенным (белым властям) и духовенству (черным властям). К выносу тела были допущены протопопы и соборные священники. Дьяконы несли впереди крышку деревянного гроба, покрытую бархатным покровом. Тело патриарха было покрыто с ног до груди бархатным покровом, который использовался в патриарших похоронах, так же как и в царских. Два священника несли впереди три иконы. Перед гробом шли патриаршие певчие, певшие вместе с дьяками и подьячими "трисвятое надгробное". Зажженная лампада патриарха и его посох, несомые перед гробом, исполняли роль инсигний, т. е. знаков власти, по аналогии со скипетром, державой и короной в похоронах светского правителя. Патриарший ризничий, дьяки и подьячие шли в облачении впереди, а "черные" (т. е. церковные) власти и архиереи за гробом, а не впереди, как бывает обычно на подобных похоронах. Тело патриарха поставили в церкви трех святителей Петра, Алексея и Ионы Московских, после чего государь за вынос тела архиереям и всему церковному чину раздал милостыню и ушел вместе со своими приближенными.

Традиционная поминальная трапеза для властей белых и черных, а также соборян состоялась по обычаю в крестовой палате. После стола пели литию за упокой и разошлись по домам. Ритуал раздачи милостыни и поминального стола также был соблюден. У гроба остались протопопы, читавшие Евангелие по очереди. Черные власти и архимандриты сменялись по часам до заутрени, до переноса тела в соборную и Апостольскую церковь для погребения. 18 февраля, на следующий день, со всего города народ и священники со свечами собрались для похорон. Сигналом к началу церемонии служил благовест в большой Успенский и "валовые" колокола. Пришедший со своим окружением царь прощался с телом, целуя усопшего в руку, после чего дал команду к началу церемонии. Митрополиты и священники с крестами пошли за телом к церкви Трех святителей, где их государь встречал на паперти.

После прихода процессии все присутствующие прощались с телом патриарха, целуя его в руку и митру. После пения литии и вечной памяти тело из церкви в собор понесли на руках с одром. Впереди процессии несли животворящие кресты, зажженную лампаду, посох и иконы в киотах, которые еще при жизни указал патриарх. Под пение и звон колоколов принесли гроб в собор. Архиепископы и духовенство шли не перед гробом, как это бывало при других похоронах, а за ним. Звон отличался от подобного при царских похоронах. В соборе гроб поставили там, где патриарх облачался на службе, – против царских врат. Началась литургия, во время которой стояли к западу лицом. Позади гроба поставили стул, подушку патриарха и посох Петра Чудотворца. Новгородский митрополит находился на стуле лицом к востоку. После службы тело отнесли в алтарь и поставили рядом с престолом. Затем произнесли здравицу государю, царице, чадам и царевнам, а также вечную память усопшему, а боярам и всем христианам – многие лета. После этого тело перенесли за престол, к нему ногами, головой к горнему месту. Архиереи по чину располагались рядом. После службы целовали тело в руку и митру, потом целовались друг с другом, затем причащались и вынесли тело на амвон, головой к царским вратам. Царь сошел со своего царского места, и по его указу была прочитана духовная грамота усопшего, вслед за чем начали петь погребение иноческое. В половине погребения положили патриарху на грудь святое Евангелие. Питирим прочитал разрешительную грамоту вселенских патриархов Александрийского и Антиохийского, собственноручно врученную ими Иосафу во время визита в Москву, и вложил эту грамоту покойному в правую руку. После этого Евангелие с груди сняли, царь пришел целовать его и прощался с покойным, поцеловав его в руку, то же делали и приближенные. После целования провожали тело до гроба (могилы) с честными крестами. Все это сопровождалось колокольным звоном. Тело в деревянном гробу положили в гроб каменный и при пении предали земле. Посох Петра чудотворца оставили в соборе. Иосафа похоронили у западных дверей в правой стороне рядом с Гермогеном. После похорон царь ушел к себе, архиереи – в патриаршую крестовую палату, где был устроен поминальный стол, после чего отслужили литию за упокой, провозгласили вечную память, заздравную чашу правящему государю и разошлись. Царь присутствовал на панихидах, поминальные столы были по обычаю.

Из подробного описания чина погребения патриарха Иосафа, которое приводит Н. И. Новиков, можно сделать однозначный вывод, что, за исключением некоторых незначительных деталей, все элементы траурного ритуала первых лиц государства в духовной или гражданской сфере совпадают. В подробном соблюдении государственного ритуала проявился дуализм власти в России XVII в. На похоронах царя роль главного участника и руководителя действия отдавалась патриарху, на патриарших похоронах главным лицом был глава светской власти, т. е. царь. Алексей Михайлович своим появлением определял начало шествия и окончание действия, своим примером показывал окружающим порядок прощания с телом – целование в руку и митру. За гробом следовали высшие чины духовенства, в данном случае заменяя собой группу ближайших родственников. Погребение происходило в традиционном месте. Процессия, колокольный звон, время и принцип захоронения, раздача милостыни, ритуальная еда, наличие символов власти – лампады, посоха, митры – соответствовали набору ритуальных действий и элементов, ставших традиционными при траурных мероприятиях лица определенного статуса.

Как и при погребении членов правящей семьи, сформировавшийся ритуал сохранялся также при последующих похоронах высших духовных лиц. Как и при царском погребении, при свежей могиле духовного лидера, происходили дежурства – сорок дней "денно и нощно" читали псалтырь.

Похороны простолюдинов

Для того чтобы понять всю торжественность погребения первых лиц государства, следует сравнить их с похоронами простых людей. С простолюдинами не было никаких церемоний. Автор "Точного известия о. крепости и городе Санкт-Петербурге…" приводит свидетельства о похоронах обычных людей уже в новой столице русского государства: "Завернув тело в рогожу, привязывают двумя веревками к жерди, и затем два человека его уносят или увозят в санях, как я видел своими глазами, совершенно нагим, и хоронят без песнопений, колокольного звона и провожающих". Похороны простолюдинов составляли, как видно из этого описания, разительный контраст с церемониалами людей значимых.

Воспоминания о похоронах как об очень важном ритуале, существенно различающемся в разных странах и являющемся показателем общей культуры общества, оставили практически все иностранцы, посещавшие нашу страну. Конечно, крайняя бедность проводов обыкновенных людей, особенно в сравнении с пышностью похорон людей известных, не могла не найти отражения в этих произведениях. Иностранцам казалось странным такое зачастую непочтительное отношение к смерти, выказываемое русскими в случаях, когда дело не касалось похорон представителей высшего общества.

Брауншвейгский резидент Вебер так описал русские похороны: "В Петербурге в случае смерти простолюдина выставляют его прежде на улицу, зажигают перед ним восковую свечу и просят у прохожего подаяния на погребение умершего. Сердобольные прохожие люди кладут около свечи деньги, и если близкие покойника или те люди, которые хотят снести его в могилу, найдут, что собранным подаянием достаточно оплачивается их труд, то кладут покойника в рогожу, увязывают в ней, и повесив его вроде мешка на шесте, взваливают на плечи двум из среды своей носильщикам и таким образом несут на кладбище, уговорив еще нескольких приятелей покойного проводить его до могилы".

При всей кажущейся невероятности действа и очевидной субъективности свидетельств, оба мемуариста пишут, по сути, об одном: о жердях и рогоже, используемых при погребении, отсутствии каких-либо ритуалов и непочтительном отношении к телу умершего бедного человека.

Многие иностранцы указывали на использование выдолбленных бревен в качестве гробов. Так, Вебер, рассказывая о рынке в Москве, замечает: "На этом же рынке стоит и несколько тысяч гробов различной величины, это просто выдолбленные бревна в виде корыта, с крышею, несколько заостренною кверху. Как только умирает простолюдин, близкие его покупают подобный гроб и в нем несут его для погребения в могилу". Это замечание подтверждает версию о существовании промысла изготовления гробов и похоронного инвентаря в стране. Необходимость приобретения всего нужного для погребения, особенно учитывая скорость в захоронении мертвых тел, существовала у всех сословий русского общества, вплоть до самой его верхушки. Это поддерживало деятельность ремесленников, вовлеченных в данное производство.

По воспоминаниям жившего в Петербурге с 1736 по 1737 г. датчанина Петера фон Хафена, приведенным в книге "Путешествие по России", обычно похороны и проводы умершего простолюдина не производили большого впечатления. "Однако я часто наблюдал, – пишет мемуарист, – как лишь два парня приходили с телом, неся его на доске почти совершенно нагое и на плечах примерно так же, как носят муку к пекарю. Либо же в лучшем случае в выдолбленном бревне, если покойный был сколько-нибудь благородным человеком. При этом не было никакого сопровождения или церемонии".

Некоторые русские традиции были непонятны представителям иной культуры. Так, датский посланник Юст Юль указывал на поражающую иностранцев русскую традицию закладывать покойнику в руку после отпевания записку, что вызывало недоумение и различные толкования. Иностранцы строили различные предположения, в частности, думали, что эти записки являются паспортами для пропуска усопшего в рай. Но на самом деле записка носила информацию об имени, возрасте, звании, дне смерти покойника и о том, что все грехи ему отпущены по власти, данной священнослужителям "разрешать и вязать". Юст Юль определил: данная записка кладется в гроб не в качестве паспорта для пропуска покойника в рай, как ошибочно утверждают в своих описаниях почти все путешественники по России, а для того, чтобы в случае, если какое-либо истлевшее тело откопают, то из этой записки можно будет узнать, что похоронен христианин и кто он такой.

ГЛАВНЫЕ ПОХОРОННЫЕ ЦЕНТРЫ ДОПЕТРОВСКОЙ РОССИИ

Представителей высшей социальной группы общества хоронили в особых местах – похоронных центрах. Часто употребляемый в данном контексте термин "некрополь" кажется не вполне подходящим для православного государства. Более правильным является употребление русских слов "кладбище", "погост", "усыпальница" (высокий стиль) для определения места захоронения мертвых тел.

К XVII в. главными погребальными центрами в столице государства становятся находящиеся на территории Московского Кремля Архангельский собор (место захоронения мужчин) и Вознесенский монастырь (место упокоения женщин – представительниц правящего дома). По определенным причинам могли произвести захоронение и в другом месте.

Собор Святого Архистратига Михаила (Архангельский собор)

Собор Святого Архистратига Михаила (Архангельский собор) в Кремле был усыпальницей великих князей и русских царей. В старину он назывался церковью Св. Михаила на Площади.

Ныне существующий собор возведен итальянским зодчим Алевизом Новым в 1505–1508 гг. на месте уже существовавшего храма. Первая деревянная церковь, освященная в честь предводителя небесного воинства и покровителя русских князей в ратных делах святого архистратига Михаила, построенная в XII в., постепенно ветшала и в 1333 г. была перестроена в камне по приказу великого князя московского Ивана Калиты.

По преданию, новый храм возводился в благодарность за избавление Руси от страшного голода 1332 г. и завершал ансамбль площади, где уже стояли храмы Спаса-на-Бору, Св. Иоанна Лествичника и Успенский собор. Со времени захоронения в нем Ивана Калиты Архангельский собор приобрел значение государственной усыпальницы мужчин – представителей правящего дома. Сведений об этом храме имеется немного, но, вероятно, в нем появились приделы во имя святых покровителей сыновей Калиты Симеона и Андрея, там погребенных. В 1505 г. по приказу великого князя Ивана Васильевича обветшавшую церковь разобрали, и началось строительство новой, закончившееся уже при его сыне великом князе Василии III. Церковь освятил митрополит Феогност.

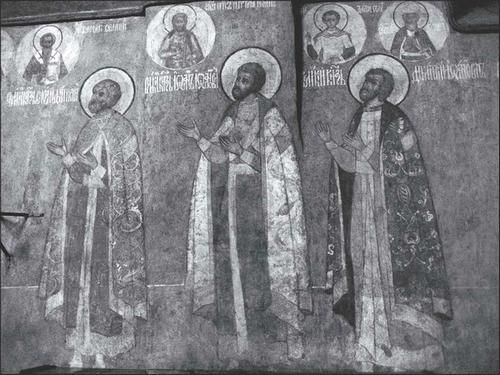

Росписи собора на протяжении веков менялись, поновлялись. Более ранние фрески сохранились в дьяконнике, где была устроена усыпальница царя Ивана Грозного. Сохранившаяся до сего времени роспись относится к середине XVII в. – времени правления царя Алексея Михайловича. Выполняли ее Степан Резанец, Симон Ушаков, Федор Зубов и др. Опытные мастера по традиции повторяли композицию и рисунок фресок своих предшественников XVI в. Вместе с тем в их работе присутствуют появившиеся в то время антропоидные элементы в формах надгробий, распространение покровов, парсун и, возможно, деревянных изображений погребенных, причисленных к лику святых. Специалисты сравнивали росписи Архангельского собора с историей в лицах, однако украшавшие стены собора изображения представляли собой не портреты, а, по словам летописца, "воображены подобия князей".

Соборная площадь Московского Кремля

По замечанию исследователя Архангельского собора Е. С. Сизова, расположение изображений подчинено идее иерархической пирамиды, устремленной к небу. Так, в нижнем ярусе северной, западной и южной стен находятся изображения московских великих и удельных князей, похороненных в соборе. На столбах храма в нижнем ярусе изображены наиболее прославленные князья Владимиро-Суздальской Руси, во втором ярусе – Киевской Руси. Изображение великого князя Василия III, донатора собора, представлено на самом почетном месте – на северо-западном столпе напротив главного входа. Все князья, вне зависимости от обстоятельств своей жизни и склада характера, даже опальные и те, кто боролся с установлением московского самодержавия, например Юрий Звенигородский и Василий Косой, показаны в нимбах. Это должно было продемонстрировать, что смерть примиряет всех Рюриковичей между собой – род московских князей должен представляться единой династией, находящейся под покровительством Господа. "Портретная" галерея насчитывает более 60 персонажей, среди царских изображений: Федор Иоаннович, Михаил Федорович и Алексей Михайлович.

Архангельский собор. Фото 1883 г.

В соборе-усыпальнице стоят 46 княжеских гробниц московских князей и царей, начиная с Ивана Калиты и кончая Иоанном Алексеевичем, братом и соправителем Петра I. Исключение составляют святой благоверный князь Даниил Александрович, погребенный в Даниловом монастыре, и Юрий Данилович, брат Калиты, похороненный в Успенском соборе, а также Борис Годунов. Его останки были выброшены из Архангельского собора в 1606 г. Дмитрием Самозванцем и отвезены в Троице-Сергиеву лавру, где могила семейства Годуновых сохранилась до настоящего времени. В Архангельском соборе находится могила М. В. Скопина-Шуйского. Здесь же были упокоены мощи святых мучеников князей Михаила Всеволодовича Черниговского и его боярина Федора, погибших в Орде в 1246 г.