Глава 3

"ТИРПИЦ" ВЫХОДИТ В МОРЕ

Смертные не властны над успехом.

Эддисон

Процитировано лордом Сен-Винсентом в письме Нельсону после неудачной попытки захватить Санта-Круз, июль 1797 года

На встрече с адмиралом Редером 29 декабря 1941 года Гитлер снова вернулся к рассмотрению вопроса о будущих передвижениях "Тирпица", но главной его заботой была возможность оккупации Норвегии союзниками. Его беспокойство усилилось после серии смелых рейдов на норвежское побережье, проведенных отрядами десантников за последние несколько недель. Причем до фюрера дошла информация, что два последних рейда были значительно масштабнее предыдущих. Речь шла о высадке в районе Вестфьорда отряда под командованием контр-адмирала Л. Гамильтона, причем ущерб от их действий мог быть намного больше, если бы не поломка одного из кораблей, перевозивших десантников. Вторым был очень успешный рейд на остров Ваагсо, расположенный в 90 милях от Бергена, отряда контрадмирала X. Баррафа, во время которого было потоплено 5 торговых судов, 2 траулера и буксир, а также уничтожена береговая батарея.

Время года было неподходящим для полномасштабного вторжения, и Гитлер не желал слушать никаких предложений. Редеру пришлось дождаться следующей встречи с фюрером, состоявшейся 12 января, чтобы получить, наконец, разрешение на переход "Тирпица" с Балтики в Тронхейм. Редер объяснил, что миссия линкора будет заключаться в атаке на британские конвои, следующие на север СССР, а также другие торговые суда в Арктике, обстреле военных объектов и противодействии военным операциям противника. Принимая во внимание нехватку топлива, Редер отдавал себе отчет, что "Тирпиц" сможет выполнить самую малую часть этой амбициозной программы, но адмирал был грамотным стратегом и понимал, что линкору, может быть, и вообще не придется покидать якорную стоянку. Сам факт его присутствия на севере Норвегии заставит англичан держать там внушительные силы ВМФ, поэтому другие театры военных действий – Средиземноморье и Индийский океан не получат подкрепления.

"Тирпиц" покинул порт в ночь с 14 на 15 января, но адмирал Товей узнал об этом только 17 января. Из-за отсутствия информации о местонахождении линкора выход очередного конвоя в Россию был отложен. Только 23 января воздушная разведка обнаружила "Тирпиц" на якорной стоянке в Асафьорде в 15 милях к востоку от Тронхейма. Он был хорошо замаскирован и окружен противолодочными сетями.

Накануне, во время одного из периодических совещаний с командованием ВМФ, Гитлер в очередной раз вернулся к вопросу об угрозе нападения союзников на Норвегию, которую он провозгласил решающим театром военных действий. Он приказал отправить туда внушительное подкрепление из надводных кораблей и подводных лодок, причем заявил, что его решение не подлежит обсуждению. Но уже на следующий день, получив информацию об успешных действиях своего подводного флота в Атлантике, он передумал и больше не настаивал на отправке всех имеющихся субмарин в Норвегию и любой ценой. Несмотря на это, 24 декабря Редер дал инструкции Дёницу, командующему подводным флотом, увеличить число субмарин в Северной Норвегии с 4 до 8, держать 2 лодки в постоянной готовности в Тронхейме и Бергене; еще 8 лодок в районе Исландии – Гебрид. Таким образом, 20 немецких подводных лодок оказались прочно привязанными к северу, вместо того чтобы без особых усилий топить суда у американских берегов. Этот факт чрезвычайно раздражал Дёница, который не преминул сообщить свою точку зрения командованию. "Лично я, – писал он впоследствии, – был убежден, что союзники не будут пытаться высадиться в Норвегии. Поэтому и обратился к высшему командованию с просьбой рассмотреть вопрос о защите Норвегии другими способами, оставив подводные лодки для ведения войны на торговых путях союзников".

Появление "Тирпица" в Тронхейме ввергло Черчилля в глубокую задумчивость. 25 января он обратился к комитету начальников штабов со следующим посланием: "Уничтожение или хотя бы повреждение этого корабля стало бы выдающимся событием в современной войне на море. Не существует цели, способной сравниться с ним. Если его повредить, линкор не сможет уйти обратно в Германию… Ситуация на море изменится во всем мире, даже на Тихом океане. В настоящий момент вся стратегия войны зависит от этого корабля, который одним своим присутствием парализует действия четырех крупных британских военных кораблей, не говоря уже о двух новых американских линкорах в Атлантике". Адмирал Редер не мог и мечтать о более высокой оценке своей стратегии.

Черчилль предлагал организовать атаку на "Тирпиц" базирующимися на авианосце самолетами-торпедоносцами и тяжелыми бомбардировщиками. Надежно укрытый во фьорде, линкор, несмотря на свои внушительные габариты, не был простой мишенью. В узком пространстве зажатого с обеих сторон высокими скалами фьорда торпедоносцам не хватало места, чтобы сбросить торпеды. А ближайший аэродром, с которого могли вылететь тяжелые бомбардировщики, находился на севере Шотландии в 500 милях от цели. Это было очень большое расстояние для "галифаксов" и "стерлингов", которые имелись на вооружении в те годы. Тем не менее в ночь с 29 на 30 января эскадрилья из 16 бомбардировщиков вылетела на задание, самолеты сбросили бомбы, но не отметили ни одного попадания.

Чтобы вести постоянное наблюдение за линкором и иметь возможность нанести удар, если он выйдет в море, приходилось постоянно держать наготове немалые силы авиации и флота. Это облегчило следующий шаг в выполнении приказа Гитлера о концентрации флота в норвежских водах для отражения угрозы агрессии со стороны союзников. Имеется в виду переход линкора "Шарнхорст" и крейсеров "Гнейзенау" и "Принц Эйген" из Бреста в Германию. Операция была проведена в ночь с 11 на 12 февраля, но успешной ее нельзя назвать, поскольку "Шарнхорст" и "Гнейзенау" подорвались на минах у побережья Голландии. Позже "Гнейзенау" получил сильные повреждения во время воздушного налета на док, где он ремонтировался, и в итоге до самого конца войны так и не вступил в строй. Его орудия были сняты и позже использовались береговыми батареями Бельгии и Голландии.

На следующий день после прорыва из Бреста Редер был любезно принят Гитлером, и состоялось очередное обсуждение ситуации в Норвегии. В итоге было принято решение перевести "карманный" линкор "Шеер", крейсер "Принц Эйген" и все свободные торпедные катера и эсминцы в Тронхейм и Нарвик, а также принять меры к расширению береговых аэродромов. Переход произошел 21–23 февраля, причем корабли были обнаружены разведкой береговой авиации англичан. Адмирал Товей получил информацию вовремя и отправил на перехват авианосец "Победный", чтобы его самолеты атаковали противника, но из-за ненастной погоды успех не был достигнут. Однако утром 23 февраля британская субмарина "Трезубец" приблизилась к подходному каналу Тронхейма и торпедировала "Принца Эйгена", нанеся ему повреждения, в результате которых крейсер вышел из строя на восемь месяцев.

Тем временем русские конвои прокладывали себе путь сквозь штормы и метели – неизменные спутники арктической зимы. Тому, кто никогда не испытал на себе жуткий холод, царящий в полярных широтах, не дано понять, какую нечеловеческую выносливость приходилось проявлять морякам торговых судов и военных кораблей. Небольшие эсминцы, без устали снующие вокруг конвоев, взлетали на пенный гребень очередной водяной горы, на несколько мгновений задерживались на ее вершине и потом падали вместе с волной вниз. Секундная передышка – и все повторялось. Монотонность процесса изнуряла, сводила с ума… Орудия, торпеды, глубинные бомбы – все было покрыто толстой коркой льда; попавшая на них водяная пыль моментально и намертво примерзала, поэтому для их использования требовалось время, чтобы привести их в рабочее состояние. Случайно прикоснувшись к металлу без перчаток, можно было заработать болезненные ожоги. Вес одежды, которую натягивали на себя люди в безуспешной попытке уберечься от холода, становился почти непосильной ношей, а часы вахты тянулись так долго… Лица офицеров и впередсмотрящих на мостиках были исхлестаны снегом и градом, на бровях, носах и бородах повисали сосульки.

На торговых судах нередко случались поломки двигателей, и они оказывались предоставленными воле стихии. С грохотом обрушивающиеся волны легко смывали за борт палубный груз, иногда прихватывая с собой людей, пытавшихся его спасти. В первые месяцы только два торговых судна стали жертвами немецких подводных лодок, причем одно из них, получив повреждения, все-таки было доставлено на буксире в Кольский залив. А сопровождавший его эсминец "Матабеле" был торпедирован и в течение двух минут затонул, унеся с собой множество человеческих жизней. Экипаж спасательного судна, прибывшего на место происшествия через несколько минут, увидел, что море усыпано телами людей в спасательных жилетах, но они не двигались, а безвольно и ритмично, как надувные куклы, качались на волнах, словно исполняли страшный танец смерти, напоминая живущим, что выживание в арктических водах – вопрос нескольких минут. Из 200 человек, входивших в команду, в живых остались только двое.

Адмирал Товей решил, что советские власти обязаны принять меры по предотвращению нападений подводных лодок хотя бы у входа в Кольский залив. Он отправил контр-адмирала Баррафа на флагманском корабле крейсере "Нигерия" в Мурманск, чтобы обеспечить сопровождение конвоев между портом и островом Медвежий, а также договориться с советскими союзниками о более активном участии в охране конвоев. Он надеялся, что для защиты конвоев на подходе к порту советское командование задействует свою истребительную авиацию. Переговоры длились почти месяц, после чего Барраф вернулся домой, заручившись весьма туманными обещаниями помощи.

Со своей стороны адмирал Товей имел все основания ожидать, что не только подводный, но и надводный флот противника скоро начнет действовать на маршруте русских конвоев. 26 февраля он направил в адмиралтейство свои предложения по ведению действий в этой ситуации. Он считал, что защита конвоев, являясь основной задачей флота метрополии, одновременно дает возможность заставить вражеские надводные корабли действовать, причем наиболее вероятной ареной этих действий он считал участок между островом Ян-Майен и точкой, расположенной примерно в 150 милях к востоку от Медвежьего. Предложение адмирала заключалось в следующем. Чтобы защитить оба конвоя – тот, что следует в СССР, и другой, который возвращается домой, когда они проходят самый опасный участок, их следует отправлять с минимальным интервалом в четырнадцать дней. Придерживаясь такой программы, его тяжелые корабли будут пять дней из четырнадцати находиться в северных водах. Для этого ему потребуется четыре дополнительных эсминца.

Адмирал Товей не предполагал выводить весь свой флот в море на защиту каждого конвоя, понимая, что это не приведет ни к чему хорошему. Но лорды адмиралтейства считали иначе. В особенности их прельщала мысль обеспечить прикрытие судов с воздуха, используя для этой цели единственный имеющийся в распоряжении лорда Товея авианосец "Победный". Все же "Тирпиц" был необычным противником, а память об успехах "Бисмарка" и потере "Хууда" была еще свежа. Поэтому все стремились максимально сконцентрировать силы, чтобы достойно встретить угрозу.

1 марта конвой PQ-12, состоящий из 16 судов, и обратный конвой QP-8 из 15 судов вышли, соответственно, из Рейкьявика и Кольского залива. Двумя днями позже вице-адмирал Кертис вышел в море на "Славном", ведя с собой "Герцога Йоркского", крейсер "Кения" и б эсминцев. Он шел из Хвальфьорда на встречу с командующим, который вышел из Скапа-Флоу 4 марта на "Короле Георге V" с авианосцем "Победный", крейсером "Бервик" и б эсминцами. Встреча состоялась б марта в 10.30, после чего крейсер "Кения" отделился, чтобы присоединиться к эскорту конвоя. Из-за технической неисправности крейсер "Бервик" мог развивать скорость не более 27 узлов, поэтому ему на смену пошел крейсер "Шеффилд", который на пути к главным силам флота подорвался на мине и был вынужден вернуться в Сейдисфьорд в сопровождении двух эсминцев адмирала Кертиса. Еще один эсминец остановился, чтобы подобрать упавшего за борт члена команды, и все три эсминца вернулись к флотилии командующего только 9 марта.

В полдень 5 марта конвой PQ-12 был замечен с воздуха разведывательным самолетом противника. После получения этого сообщения к Гитлеру обратились за разрешением на выход в море "Тирпица". В то же самое время четыре немецкие подводные лодки, патрулировавшие к западу от Медвежьего, были срочно переброшены в район ожидаемого прохождения конвоя. 6 марта в 11 часов разрешение на выход в море линкора в сопровождении трех эсминцев было получено. "Шеер" остался, поскольку обладал меньшей скоростью. Выход в море противника произошел незаметно для разведки союзников, поскольку разведывательные самолеты временно прекратили вылеты. Самолетов-разведчиков катастрофически не хватало. К счастью, в тот же день около шести часов вечера "Тирпиц" был замечен британской подводной лодкой "Морской волк", осуществлявшей патрулирование в районе Тронхейма. Правда, на "Морском волке" не узнали грозный "Тирпиц" и доложили командованию о "линкоре или тяжелом крейсере". В ночь с б на 7 марта информация достигла адмирала Товея, который в это время находился в море в 200 милях к югу от конвоя PQ-12. Конвой попал в тяжелые льды и был вынужден лечь на юго-восточный курс, чтобы снова выйти на чистую воду. Ночью эсминец "Ориби" столкнулся с льдиной и получил тяжелые повреждения. Природа в очередной раз напомнила, что тоже может являться суровым врагом.

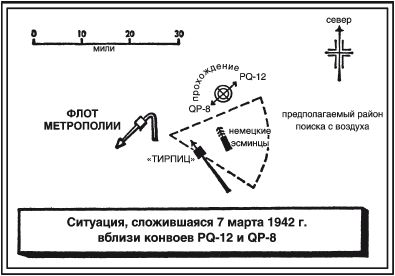

Понимая, что "Тирпиц", если это действительно он, пойдет прямо к конвоям (конечно, если не будет прорываться в Атлантику – об этой возможности тоже следовало помнить), командующий приказал повернуть на север – на сближение. Он дал команду на "Победный": на рассвете провести воздушную разведку пространства южнее района предполагаемого местоположения конвоев и привести все силы авиации в боевую готовность. Всем кораблям было приказано до восьми часов идти на полной скорости. Наступивший серый и мрачный рассвет принес с собой снежные шквалы, полосы густого тумана и отвратительную видимость. Когда стало очевидно, что погода явно нелетная, разведка с воздуха была отменена. Примерно в это время "Тирпиц" и три эсминца приближались к месту, где ожидали встретить идущий на север конвой. Находившийся на "Тирпице" адмирал Цилиакс тоже остался без воздушной разведки. Ему приходилось ориентироваться на единственное сообщение об обнаружении конвоя, после которого он получил приказ выйти в море на перехват. Он отлично понимал, что полученная информация может быть неточной, но плохая погода не позволяла поднять в воздух гидросамолеты. Поэтому он не имел ни малейшего представления о мощи сил прикрытия под командованием адмирала Товея. Впоследствии выяснилось, что немцы не ожидали встретить столь крупное прикрытие, так как ранее ограничивались несколькими кораблями. В десять часов, так ничего и не увидев, адмирал Цилиакс приказал трем своим эсминцам отделиться и идти в поисках конвоя на северо-запад, а "Тирпиц" продолжил следовать западным курсом. Конвой, который он искал, в это время находился от него в 75 милях к северу и снова лег на северо-восточный курс. Таким образом, его искали совсем не там, где он был в действительности.

В полдень конвои встретились и разошлись каждый в свою сторону, а адмирал Товей, находившийся от них в 75 милях, приказал своим кораблям повернуть на северо-запад, даже не подозревая, что его главный противник в это время находится всего в 60 милях к юго-востоку; более того, идет прямо к нему на высокой скорости. В 16.30, когда "Тирпиц" пересек курс конвоев примерно в 60 милях за кормой у PQ-12 и в 50 милях перед QP-8, немецкий эсминец "Фридрих Ин" встретил "Ижору", советское судно, отставшее от конвоя. Эсминец быстро справился со старым судном, но, прежде чем затонуть, жертва успела передать сигнал бедствия, услышанный радистом на "Короле Георге V". К сожалению, в первые минуты не удалось точно определить источник сигнала, но очень скоро были получены радиопеленги немецкого корабля, который вполне мог оказаться "Тирпицем". Адмирал Товей снова изменил курс своей эскадры и пошел на восток – именно с этого направления шел сигнал. Затем он повернул на северо-восток и собрался было отправить свои эсминцы на перехват "Тирпица" по пути на базу, но тут поступило новое сообщение из адмиралтейства. Товея информировали о том, что "Тирпиц", вероятнее всего, находится к востоку от Медвежьего и что Цилиакс, скорее всего, не знает о выходе в море крупных сил флота метрополии. Адмирал Товей решил вернуться к конвоям и оставить эсминцы при себе. В 19.40 был получен еще один пеленг того же корабля. Стало ясно, что неизвестный корабль, кем бы он ни был, идет на высокой скорости на юг. Товей отдал приказ шести эсминцам проследовать на 150 миль к юго-востоку, затем рассредоточиться и вести поиск в северном направлении до 6.00 следующего утра. Если им не удастся ничего обнаружить, они должны были вернуться в Сейдисфьорд для бункеровки. Еще два эсминца, у которых топливо было на исходе, адмирал Товей отправил в Исландию. Таким образом, при нем остался только один эсминец.

А тем временем адмирал Цилиакс восстановил контакт со своими эсминцами, один из которых он отправлял в Тромсе для бункеровки, и приказал взять курс на восток, имея намерение возобновить поиски врага на следующий день. Конвой, следующий в СССР, продолжал идти северо-восточным курсом по направлению к острову Медвежий, а грозный противник снова прошел к югу от конвоя. 8 марта в четыре утра Цилиаксу пришлось отправить еще два эсминца в Тромсе для бункеровки, и через три часа он снова повернул на север, рассчитывая перехватить конвой. Поиски продолжались до 22.00. Так ничего и не заметив, адмирал приказал поворачивать на запад.

В ночь с 7 на 8 марта адмирал Товей, не получив новой информации, окончательно уверовал, что "Тирпиц" возвращается на базу, поэтому повернул свои корабли на юг и направился к позиции, с которой в радиусе действия авиации "Победного" окажутся Лофотенские острова, вблизи которых ожидался проход "Тирпица". Погода все еще оставалась нелетной. Ничего не обнаружив до 4.00, Товей решил, что противнику удалось ускользнуть, и отвернул на запад к Исландии, "чтобы взять несколько эсминцев". Его крупные корабли шли по водам, где в изобилии рыскали немецкие подводные лодки без противолодочного экрана. Чтобы свести угрозу к минимуму, им приходилось двигаться сложным зигзагом на большой скорости.

Из адмиралтейства поступил приказ конвою PQ пройти, если позволит лед, к северу от острова Медвежий, но в полдень 8 марта конвой снова попал в тяжелый лед; чтобы обойти его, повернул на восток, а потом на юго-восток. Моряки на тяжело груженных торговых судах даже не подозревали, что, когда они выполняли первый поворот, "Тирпиц" находился лишь в 80 милях от них к югу, а адмирал Товей с силами прикрытия – в 500 милях к юго-западу.