Прогрессивные преобразования в Афганистане продолжались с 1919 по 1928 г. В 1923 г. была провозглашена первая конституция страны, которая не нашла поддержки среди ханов племен, духовенства и крестьянства. Это привело к антиправительственному восстанию (конец 1928 г.) и военному перевороту (октябрь 1929 г.), в результате которого бывший военный министр Мухаммед Надир был провозглашен королем - основателем новой правящей династии. Новая конституция 1931 г. закрепила и обеспечила участие знати племен в управлении государством.

После начала 2-й мировой войны 1939–1945 гг. афганское правительство 7 сентября 1939 г. провозгласило нейтралитет, который сохраняло до конца войны. В то же время экономическое положение страны оставалось крайне тяжелым. Это вызвало рост антиправительственных настроений, особенно в среде молодежи и зарождающейся национальной буржуазии, что, в свою очередь, привело к созданию различных оппозиционных партий и группировок, втянувших ее народ в серию правительственных заговоров, государственных переворотов и в итоге ввергнувших их в пучину гражданской войны.

В середине 1960-х гг. в вооруженных силах Афганистана из числа прогрессивно мыслящих офицеров была создана подпольная армейская революционная организация, поставившая своей целью свержение монархии. В июле 1973 г. армия совершила государственный переворот, в результате которого в стране была свергнута монархия и установлен республиканский строй. Новое правительство, возглавляемое Мухаммедом Даудом, не смогло стабилизировать положение в стране, что привело к возникновению заговоров с участием высших чиновников, генералов и офицеров, которые не увенчались успехом. Их организаторы были казнены, а на страну и армию обрушилась лавина репрессий.

В январе 1965 г. в Афганистане была нелегально образована Народно-демократическая партия Афганистана (НДРА), во главе которой встал Нур Мухаммед Тараки, а одним из членов Центрального комитета стал Бабрак Кармаль. С первых же дней существования этой партии между ее лидерами наметились серьезные разногласия, которые вскоре привели к исключению из ЦК Б. Кармаля и введению в его состав X. Амина. В результате партия, по сути дела, раскололась на две части, которые вели самостоятельную борьбу за свои цели. Однако противодействие политике Дауда в обеих частях НДПА, а также начавшиеся репрессии ее членов заставили на некоторое время забыть о прежних разногласиях и объединиться для борьбы с режимом. 27 апреля 1978 г. власть в стране перешла в руки НДПА. Главой государства и премьер-министром стал Н. М. Тараки, а его заместителем - Б. Кармаль.

Реформы, начатые Тараки, также не нашли должной поддержки среди членов правительства, в народе и в армии. Волны недовольства всколыхнули новые силы и подняли на поверхность новых лидеров, наиболее активным из которых оказался X. Амин, 14 октября 1979 г. совершивший очередной государственный переворот и узурпировавший власть в стране. Н. М. Тараки был зверски убит сторонниками Амина. Новая волна репрессий захлестнула страну и армию. Однако это не смогло обеспечить должную жизнеспособность нового режима, которому противостояли скрытая правительственная и открытая вооруженная оппозиция, причем последняя набирала все большую силу и размах.

Первоначальную основу вооруженной оппозиции составило движение исламских фундаменталистов, возникшее в середине 1960-х годов и выдвигавшее идеи возрождения фундаментальных основ ислама и очищения его от более поздних наслоений. В 1968 г. сторонники фундаментализма объединились в союз "Мусульманская молодежь", который ставил перед собой задачи борьбы с любым правящим в стране режимом, который бы потворствовал модернизации ислама и проникновению в страну коммунистических идей. Эта программа поставила их в ряды непримиримой оппозиции по отношению ко всем последующим режимам, на короткое или продолжительное время захватившим власть в Афганистане.

В июне 1975 г. фундаменталисты пытались свергнуть правительство М. Дауда, начав повстанческие действия в ущелье Панджшер (100 км севернее Кабула) и в ряде провинций страны. Однако правительственные войска сравнительно легко разгромили повстанцев, значительная часть которых покинула страну и обосновалась в Пакистане, где получила полную свободу действий. К маю 1978 г. на территории Пакистана была создана первая база-центр для подготовки формирований для вооруженных действий на территории Афганистана. В последующем подобные центры были созданы на территории Ирана, а также в Саудовской Аравии и в Египте. Основным источником формирования боевых действий отрядов фундаменталистов был все нарастающий поток беженцев из Афганистана, общая численность которых к осени 1979 г. составляла несколько сотен тысяч человек.

Другим мощным источником формирования рядов вооруженной оппозиции были сепаратистские движения национальных меньшинств, которые активно сопротивлялись захватившему власть в стране пуштунскому большинству. При участии двух этих сил в октябре 1978 г. началось вооруженное выступление в Нуристане, в марте 1979 г. вспыхнул мятеж в Герате, затем в апреле - мае в Баглане, Урузчане, Фарахе, Бадчисаре, Гуре, Логаре, а позднее по цепочке в ряде других провинций Афганистана.

Весной 1979 г. был провозглашен "Свободный Нуристан", а в августе возник исламский независимый Хазараджат со своим войском - "Союзом исламских воинов" в 3 тыс. человек. Начались вооруженные выступления против центральной власти и других народностей, в результате чего многие районы страны оказались под полным контролем мятежников, которые начали учреждать свои органы власти в лице "исламских комитетов". Окрепшие вооруженные формирования оппозиции перешли в наступление и в городах Герат, Кандагар, Джелалабад, Хост. Летом и осенью сильные волнения прокатились по городам Газни, Гардез, Асмар и др. В июне - августе неоднократно предпринимались попытки поднять мятеж в Кабуле и его окрестностях, захватить столичный аэродром. По сути дела, в 1978 и 1979 гг. в стране бушевала самая настоящая гражданская война. Причем ни одна из противоборствующих сторон не могла рассчитывать на быструю победу без существенной помощи извне. В этих условиях правящие круги, несмотря на их частую смену, более всего рассчитывали на помощь со стороны Советского Союза.

Советско-афганское военное содружество имеет большую историю. Уже в 1919 г. советское правительство, одобрявшее сопротивление афганского народа английским завоевателям, в виде безвозмездной помощи передало Афганистану миллион рублей золотом, стрелковое оружие, боеприпасы и несколько самолетов.

В 1924 г. СССР вновь оказал военную помощь Афганистану, поставив ему стрелковое оружие и самолеты и организовав в Ташкенте подготовку кадров для афганской армии.

На регулярной основе советско-афганское военное сотрудничество осуществлялось с 1956 г., после подписания соответствующего двустороннего соглашения. На Министерство обороны СССР были возложены задачи по подготовке национальных военных кадров, а с 1972 г. - и по командированию в вооруженные силы Афганистана советских военных консультантов и специалистов в количестве до 100 человек. В мае 1978 г. было подписано межправительственное соглашение о военных советниках, численность которых была доведена до 400 человек.

В декабре 1978 г. в Москве между СССР и ДРА был заключен договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, который позволял афганскому правительству обращаться к правительству СССР с просьбой о вводе войск в страну и который затем стал юридическим основанием для этого. Вопрос о вводе советских войск в Афганистан поднимался еще правительством Н. М. Тараки весной и летом 1979 г., которое таким образом стремилось обеспечить свою безопасность и повысить эффективность борьбы с мятежниками. Так, 14 апреля советскому правительству была направлена просьба выделить 15–20 боевых вертолетов с экипажами, а 16 июня - об откомандировании экипажей на танки и БМП для охраны афганского правительства в Кабуле и аэропортов в Баграме и Шинданде.

Согласно этим просьбам 7 июля парашютно-десантный батальон под командованием подполковника А. Ломакина без боевой техники под видом технических специалистов был переброшен на аэродром в Баграм, тем самым практически взяв на себя его охрану. Десантники подчинялись непосредственно главному военному советнику и не вмешивались в дела афганской стороны.

Месяц спустя разговор шел уже не об отдельных - экипажах и подразделениях, а о частях и соединениях. 19 июля советскому руководству было предложено ввести в Афганистан две мотострелковые дивизии, а на следующий день - воздушно-десантную дивизию непосредственно в Кабул. Эти просьбы в различных вариантах повторялись в последующие месяцы, вплоть до декабря 1979 г., однако советское правительство явно не торопилось с их выполнением.

В первых числах декабря министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д. Ф. Устинов проинформировал узкий круг должностных лиц Министерства обороны о возможности принятия политическим руководством страны решения о вводе советских войск в Афганистан. 10 декабря в Генеральный штаб Вооруженных Сил СССР поступил приказ о подготовке к десантированию посадочным способом воздушно-десантной дивизии и повышении боеготовности двух мотострелковых дивизий. Так было положено начало созданию группировки войск будущей 40-й армии, командующим которой было решено назначить генерал-лейтенанта Ю. В. Тухаринова. Окончательное решение о вводе советских войск в Афганистан было принято в Кремле 12 декабря 1979 г. В этот же день по воле нескольких советских правителей огромная страна, ее многомиллионный народ, Вооруженные Силы СССР были втянуты в тяжелую десятилетнюю и практически бесперспективную войну, которая не только не принесла желаемой победы, но и стала одним из факторов гибели Советского Союза.

Необъявленная война

Несмотря на то что оперативное решение о вводе ограниченного контингента советских войск в Афганистан было принято всего за 13 дней до его начала, отдельные части стали туда поступать еще в начале декабря 1979 года. Однако цели данной акции не объяснялись.

Для координации деятельности представителей всех советских ведомств в Афганистане, советского аппарата и войск 13 декабря 1979 года была сформирована оперативная группа Министерства обороны СССР во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба генералом армии С. Ф. Ахромеевым, которая немедленно отбыла в Кабул. Там советские военные представители более детально ознакомились с обстановкой и утвердили план ввода.

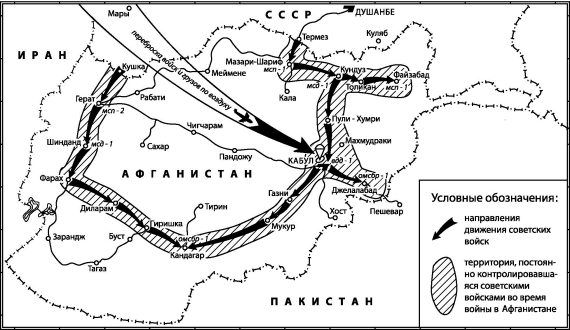

Его замыслом предусматривалось осуществить ввод ограниченного контингента советских войск в Афганистан по двум наземным и одному воздушному маршрутам, быстрое занятие всех жизненно важных районов страны и обеспечение успеха очередного государственного переворота.

До командующего 40-й армией генерал-лейтенанта Ю. В. Тухаринова план ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан был доведен 13 декабря в кабинете командующего войсками Туркестанского военного округа генерал-полковника Ю. П. Максимова. К этому времени из офицеров и генералов штаба и служб Туркестанского военного округа был сформирован костяк управления и штаба армии. Членом Военного совета - начальником политуправления объединения был назначен генерал-майор А. В. Тоскаев, начальником штаба генерал-майор Л. Н. Лобанов, начальником разведки генерал-майор А. А. Корчагин. Не теряя времени, они приступили к интенсивной подготовке войск к предстоящему вводу, которая происходила почти открыто. Была осуществлена мобилизация приписного состава. На полигонах непрерывно шло боевое слаживание подразделений: в районе Темреза готовились переправы через Амударью.

Общая директива на отмобилизование и приведение в готовность не отдавалась. Войска приводились в готовность отдельными распоряжениями после получения соответствующих устных указаний Министерства обороны СССР. Всего было развернуто и доукомплектовано до полного штата около 100 соединений, частей и учреждений. Для этого было призвано из запаса более 50 тыс. офицеров, сержантов и солдат. В первую очередь комплектовались боевые соединения и части; тыловые и ремонтные части и органы 40-й армии отмобилизовались в последнюю очередь, некоторые уже в ходе начавшегося ввода войск. Для Туркестанского и Среднеазиатского военных округов это было самое крупное мобилизационное развертывание за все послевоенные годы. Время перехода государственной границы министром обороны СССР было установлено в 15.00 московского времени (16.30 кабульского) 25 декабря 1979 года.

К назначенному времени все было готово. Накануне на командный пункт 40-й армии прибыл из Москвы первый заместитель министра обороны СССР Маршал Советского Союза С. Л. Соколов. Тут же находился и командующий войсками Туркестанского военного округа генерал-полковник Ю. П. Максимов. Они подали командующему сигнал о начале ввода советских войск в Афганистан.

В вечерних сумерках к переправам через Амударью подошел авангардный батальон мотострелкового полка на БМП 108-й мотострелковой дивизии (командир - полковник В. И. Миронов), который практически с ходу преодолел понтонный мост и углубился на территорию сопредельного государства. За ним в течение ночи проследовали главные силы дивизии. Совершив марш, к исходу 27 декабря они сосредоточились в районах Баглан, Кундуз, Пули-Хурми, Деши. В это время неожиданно соединению была поставлена новая задача - изменить маршрут движения и к 17.00 следующего дня войти в Кабул. По воздуху в столицу была начата переброска основных сил 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии под командованием И. Ф. Рябченко. В Баграм был направлен парашютно-десантный полк.

В 19.30 десантники захватили все ключевые политические и военные объекты в Кабуле и на его подступах, воспретив тем самым подход верных Амину войск к столице. Прибывшие советские войска усилили охрану важных административных объектов, аэродромов, центров радио и телевидения. В ночь на 28 декабря в Афганистан на гератском направлении вошла еще одна, 201-я мотострелковая, дивизия, части которой взяли под контроль магистраль, соединявшую города Герат и Шиндад, в последующем зона ответственности ее расширилась до Кандагара.

К середине января 1980 года ввод главных сил 40-й армии в основном был завершен. На территории Афганистана были полностью сосредоточены две мотострелковые и одна воздушно-десантная дивизии, десантно-штурмовые бригады и два отдельных полка. В их составе насчитывалось примерно до 52 тыс. человек. Подразумевалось, что такого количества будет достаточно для обеспечения жизнедеятельности Афганистана. Считалось, что при вводе и расположении советским войскам не придется вести боевые действия, так как само присутствие советских войск будет действовать отрезвляюще на мятежников. Советская военная помощь расценивалась тогда как моральный фактор поддержки народной власти.

Ввод советских войск в Афганистан послужил сигналом и обеспечил успешное осуществление правительственного переворота. 27 декабря небольшой группой заговорщиков Амин был свергнут и казнен. Премьер-министром республики и генеральным секретарем ЦК НДПА стал Бабрак Кармаль. Первым шагом новой власти стало освобождение из тюрем 15 тыс. политзаключенных и призывы к беженцам возвращаться на родину. Однако эти меры мало способствовали нормализации обстановки в стране, большинство населения которой без энтузиазма восприняло приход иноземных войск. Этим незамедлительно воспользовалась оппозиция, которая в лице Б. Кармаля видела не только политического противника, но и ставленника Москвы. Связав воедино две причины, оппозиционеры активизировали свою деятельность практически на всей территории Афганистана, доведя ее вскоре до открытых вооруженных выступлений, прежде всего против советских войск.

По характеру решаемых военно-политических задач и особенностям вооруженной борьбы боевые действия советских войск в Афганистане условно можно разделить на четыре периода. Первый период (декабрь 1979 г. - февраль 1980 г.) включал в себя ввод ограниченного контингента советских войск в Афганистан, размещение его по гарнизонам, организацию охраны и обороны пунктов постоянной дислокации и важнейших военно-хозяйственных объектов, а также ведения боевых действий по обеспечению решения этих задач.

Уже во время ввода и размещения советские войска были вынуждены вступать в боевые действия с противником. Непосредственный участник тех событий подполковник Мамыкин Николай Иванович вспоминает: "На первом этапе пребывания в Афганистане советские войска находились в гарнизонах, не принимали участия в боевых действиях. Однако обстрелам со стороны оппозиции подвергались. Даже не принимая участия в боевых действиях, подразделения несли потери и вынуждены были вести ответный огонь". Афганские военнослужащие считали, что в условиях нахождения в стране Советских Вооруженных Сил вся ответственность за судьбу революции должна ложиться на них. Такие настроения выражал и Б. Кармаль, который с самого начала просил руководство Оперативной группы Министерства обороны СССР о привлечении советских войск к активным боевым действиям, поскольку не надеется на свою армию. Эти просьбы возымели свои действия. Командованию советских войск было приказано начать боевые действия совместно с афганскими частями. Считалось, что основная задача в разгроме оппозиции должна решаться афганской армией, а советские войска - способствовать выполнению данной задачи.

Зима 1980 года была трудной для советских воинов. Надежды на то, что основные задачи вооруженной борьбы с оппозицией будет решать афганская армия, себя не оправдали. Несмотря на ряд мероприятий по повышению ее боеготовности, правительственная армия оставалась слабой и небоеспособной. Поэтому основную тяжесть борьбы с отрядами вооруженной оппозиции несли на себе советские войска. Мятежные формирования действовали против советских войск сравнительно крупными силами, не уходили от прямого столкновения с ними. Это позволило осуществить разгром крупных контрреволюционных группировок в районах Файзабада, Таликана, Тахара, Баглана, Джелалабада и других городов.