К насосам стояла длинная очередь, тем более что в некоторых районах они работали всего лишь два раза в день, и то по будням. Водопроводная компания Восточного Лондона не поставляла воду по воскресеньям, очевидно, считая, что в святой день нужно молиться, а не тешить грешную плоть. Бедняки собирали дождевую воду в цистерны, но на дне цистерны можно было обнаружить неприятный сюрприз. Когда жители Дарлингтона, графство Дарем, почувствовали странный привкус воды и опорожнили цистерну, то нашли в ней разложившийся труп младенца, пролежавший там несколько месяцев. К счастью, уже в середине века ситуация пошла на поправку. На радость чистюлям открывались городские бани, где за несколько пенни можно было вымыться и постирать белье. А в 1853 году был снят налог на мыло, и его продажи удвоились.

Лабиринты грязных переулков, где люди жили буквально друг у друга на голове, беспокоили респектабельных соседей. Обитатели престижных районов Лондона - Кенсингтон, Бейсуотер, Мейфэр, Белгравия - содрогались от мысли, что поблизости копошатся голодранцы. Генри Мэйхью (1812–1887), знаменитый бытописатель викторианской эпохи, в начале своей книги "Рабочие и бедняки Лондона" ("London labour and the London poor") сравнивал обитателей Ист-Энда с дикарями-кочевниками. Трущобы прослыли не только рассадниками заразы, но и безнравственности, а то и чего похуже - например, коммунизма. Мало ли чем бедняки занимаются в такой тесноте. Может, замышляют недоброе. Даже во второй половине XIX века главенствовало мнение, что бедняки сами виноваты в своих несчастьях. Вместо того чтобы подняться из грязи и твердо стоять на ногах, они идут по жизни шаткой походкой пьяниц. Вот если бы они трудились, молились и сохраняли трезвость, тогда был бы толк. К сожалению, подобное отношение к беднякам начисто игнорировало такие факторы, как безработица и мизерные заработки, отсутствие образования и низкий уровень здоровья. Решить эти проблемы было гораздо труднее, чем обругать бедняков за лень и пьянство.

Городские власти боролись с трущобами, как могли, но борьба сводилась в основном к сносу обветшалых зданий. В 1838 году были частично снесены трущобы в Сент-Джайлзе, лондонский район Холборн, затем наступила очередь Роуз-лейн и Эссекс-стрит в Спиталфилдз и Уайтчапеле. Но от перемены слагаемых сумма не изменяется, и бедняки, бубня себе под нос, собирали нехитрый скарб и перебирались на другую улицу, которая тут же превращалась в трущобу. Принимались и более эффективные меры. Акт Шафтсбери 1851 года уполномочил городские власти покупать землю и возводить на ней жилища для рабочих семей, тогда как Акт о предотвращении болезней 1855 года позволил приходским попечителям производить осмотр жилых помещений, где, по их мнению, находились очаги инфекции. Впрочем, беднякам не нравилось, что в их дома зачастили инспектора и читают им лекции о чистоплотности.

Не дожидаясь правительственных мер, богатые и совестливые господа сами строили жилье для бедняков. Так в 1848 году в лондонском районе Сент-Панкрас было построено 5-этажное квартирное здание, где разместили 110 рабочих семей. Плата была умеренной, 3 шиллинга 6 пенсов в неделю. Новый дом приносил инвесторам доход, и по всему Лондону начали появляться недорогие дома для бедняков, оборудованные водопроводом, туалетами и прачечными.

В то время как одни филантропы обеспечивали бедняков доступным жильем, другие предпочитали работать с ними лицом к лицу. На улицах Ист-Энда, кишмя кишевших оборванцами и торговцами всех мастей, время от времени встречались мужчины в белых пасторских воротничках или юные особы со стопкой религиозных листовок. Пользы от таких горе-помощников было немного, и жители трущоб откровенно над ними потешались. Вместе с тем некоторые филантропы все же приносили беднякам реальную пользу. Среди них был Томас Джон Барнардо (1845–1905), или просто доктор Барнардо (помимо филантропии, он известен еще и тем, что его дочь вышла замуж за писателя Сомерсета Моэма).

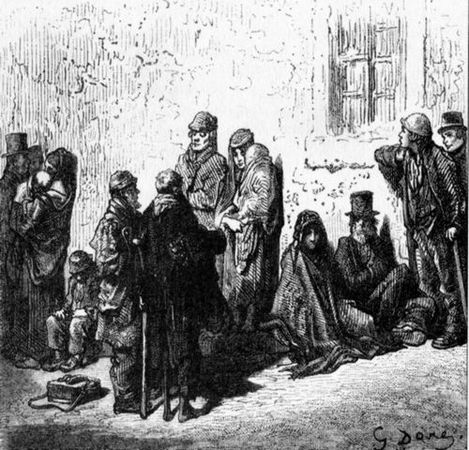

Дети трущоб. Рисунок Гюстава Доре из книги "Паломничество". 1877

Уроженец Дублина, Барнардо прибыл в Лондон, чтобы обучиться медицине, а затем врачевать страждущих где-нибудь в Китае. Но познакомившись с Ист-Эндом, Барнардо задержался в Лондоне - вряд ли Китай переплюнет такое убожество. Всю свою энергию он направил на самых маленьких обитателей трущоб, голодных оборвышей, которых англичане называли "уличными арапчатами". Кого-то находили его помощники во время ночных рейдов, кого-то к нему приводили родители, но, так или иначе, все дети в приютах Барнардо получали еду, одежду и образование. Мальчиков готовили к работе в мастерских или отправляли юнгами во флот, из девочек растили трудолюбивых служанок. Возможно, это были не самые желанные профессии, но выбирать беспризорникам не приходилось.

Репутация доктора была безупречной, и англичане, вдохновленные его энтузиазмом, щедро жертвовали на приюты. Но в 1877 году разразился страшный скандал. За несколько лет доктор Барнардо успел насолить и коллегам-филантропам, и, что гораздо опаснее, Обществу по организации благотворительности.

Созданное в 1869 году, Общество строго следило за тем, чтобы среди бедняков, получающих помощь, не затесались недостойные личности. Зачем баловать их бесплатным супом? Пусть идут работать. А если не могут работать, пусть сдаются в работный дом, там им быстро отыщут занятие. А то пришли на готовенькое…

Общество так рьяно отделяло агнцев от козлищ, что его впору было переименовать в "Общество по борьбе с благотворительностью". И девиз Барнардо - "Мы примем всех обездоленных детей" - был для многих соринкой в глазу. Пусть о детях заботятся родители - как наслушаются жалобных криков, так быстро возьмутся за ум!

Но доктор Барнардо думал иначе и продолжал собирать средства для голодных ребятишек. Несговорчивого филантропа взяли на карандаш и начали собирать на него досье. Настоящим подарком для недругов стали бывшие работники приюта, уволенные за пьянство и распутный образ жизни. Они-то и выступили главными свидетелями на процессе, всколыхнувшем весь Лондон.

Любимца публики обвиняли в страшных грехах - и в присвоении благотворительных средств, и в жестоком обращении с воспитанниками, и в сношениях с проститутками, и в фальсификации фотографий. Досталось ему и за почетный титул "доктор", которым Барнардо пользовался незаслуженно - он так и не окончил медицинский университет. А уж его приюты выставляли настоящими притонами: якобы наставники пьянствуют по кабакам и избивают учеников, а бывшие беспризорники, тоже не робкого десятка, занимаются друг с другом содомией. Трудно сказать, насколько все это было правдой, а насколько клеветой, но публика вознегодовала. Поток пожертвований прекратился, и для приютов доктора Барнардо наступили черные дни. Но Барнардо так убедительно выступал в свою защиту, что члены арбитражного суда признали его невиновным и тем самым спасли его репутацию.

Впрочем, за фальсификацию фотографий его как следует пристыдили. Чтобы собрать побольше средств, доктор Барнардо ловко играл на сентиментальности - продавал фотографии беспризорников "до и после". На одном фото уличный мальчонка был изображен в лохмотьях, на втором он, уже одетый в приютскую форму, занимался чем-то полезным. Дамы ахали, умилялись и покупали открытки. Доктор Барнардо уверял, что фотографирует оборванцев "как есть". На самом же деле он кромсал одежду на мальчишках, мазал их сажей и просил состроить печальную мину. С другой стороны, как еще воздействовать на толстосумов? История оказалась на стороне доктора Барнардо, и благотворительная организация его имени по сей день помогает детям Великобритании.

"Оставь надежду всяк сюда входящий": работные дома

"Среди общественных зданий в некоем городе, который по многим причинам благоразумнее будет не называть и которому я не дам никакого вымышленного наименования, находится здание, издавна встречающееся почти во всех городах, больших и малых, именно - работный дом" [2], - так Чарльз Диккенс начинает свой роман "Приключения Оливера Твиста". И хотя просьба Оливера - "Пожалуйста, сэр, я хочу еще" - была произнесена слабым дрожащим голоском, она явилась яростной критикой в адрес всей системы работных домов.

Надо заметить, что Оливеру крупно повезло. При родах его матери присутствовал врач, что было скорее привилегией, чем обычной практикой. Хотя мистер Бамбл и стращал мальчика щипанием пеньки, Оливера устроили подмастерьем к гробовщику. А ведь многие из его сверстников сдирали кожу на пальцах, разрывая на волокна старые веревки. Но как бы ни бередил сердца роман Диккенса, большинство англичан оставалось при уверенности, что работные дома - необходимая мера по борьбе с бедностью. И условия там должны быть чуть лучше тюремных. Все же не курорт.

Работные дома появились в Англии еще в XVII веке и представляли собой благотворительные заведения, где бедняки трудились в обмен на пищу и кров. До 1834 года работными домами ведали приходы. Они же предоставляли обнищавшим прихожанам еще один вид помощи - хлеб и мизерные суммы денег. Адресная помощь приходилась как нельзя кстати рабочим и крестьянам, утратившим трудоспособность. На фабриках, где не соблюдались правила безопасности, существовал тысяча и один способ покалечиться, да и частые болезни подрывали здоровье. Но откуда же взять средства на поддержку калек, нищих, сирот и вдов? С обеспеченных прихожан взимали налог в пользу прихода, что их, конечно же, не радовало. Тем паче что в XVII–XVIII веках бедняки, оставшиеся без средств к существованию, должны были возвращаться за помощью в тот приход, где родились. При виде понурых оборванцев, да еще и с выводком ребятишек, прихожане начинали роптать. Понаехали! Теперь повиснут на шее у прихода.

В первой половине XIX века ситуация с нищетой и безработицей обострилась настолько, что потребовались радикальные меры. С 1801 по 1830 годы население Англии выросло на две трети и достигло 15 миллионов. Эта тенденция беспокоила экономистов, в особенности сторонников Томаса Мальтуса, утверждавшего, что неконтролируемый рост населения приведет к голоду и бедствиям. По его словам, народонаселение росло в геометрической прогрессии, а продовольствие - в арифметической. Если бы не воздержание и не бедствия, которые приостанавливают рост населения, человечество постигла бы катастрофа. Проще говоря, голодные орды съели бы всю еду.

Последователям Мальтуса не нравилась практика разносить хлеб по домам бедняков. А то ведь они, чего доброго, начнут неконтролируемо размножаться. А уж в 1820–1830-х пророчество Мальтуса казалось особенно актуальным. Наполеоновские войны и торговая блокада подорвали экономику Англии, а Хлебные законы не принесли пользы фермерам, зато сказались на семейных бюджетах рабочих - хлеб значительно подорожал. Некоторые графства оказались на грани разорения. В середине 1830-х фермеры вздохнули с облегчением, радуясь теплой погоде и изобильному урожаю, но трехдневный снегопад зимой 1836 года ознаменовал начало затяжного похолодания. Англию ждали "голодные сороковые", период неурожая, эпидемий, безработицы, застоя в экономике.

Как же в таких условиях позаботиться о бедняках, которых становилось все больше? Зловещего 13 августа 1834 года парламент принял новый закон о бедных. На смену устаревшей системе приходской благотворительности пришла новая система на основе работных домов. Отдельные приходы объединялись в союзы попечения о бедных, и в каждом союзе строился работный дом. Туда и поступали бедняки, превращаясь из прихожан в национальную собственность. Работными домами управлял местный попечительский совет, который назначал надзирателя (Master) и экономку (Matron), рассматривал заявки от бедняков, ведал вопросами бюджета, расследовал случаи злоупотребления. А было их немало.

Простой люд в штыки воспринял нововведения. Сразу поползли слухи, будто всех нищих будут загонять в работные дома насильно, а там кормить отравленным хлебом - нет дармоедов, нет проблем. На самом же деле, бедняков ставили перед выбором. Они могли поселиться в полутюремных условиях, со скудной пищей и изнурительной работой, но зато с крышей над головой. Или же сохранить свободу, но тогда уже самим заботиться о своем пропитании. Условия жесткие, но других в то время не было. Сколько бы ни критиковала "Таймс" новые заведения, средние и высшие классы оказались довольны парламентской инициативой. Нищих стало меньше, а приходской налог снизился на 20 %.

Бездомные. Рисунок Гюстава Доре из книги "Паломничество". 1877

Журналист Джеймс Грант так описывал судьбу бедняков: "Когда они входят в ворота работного дома, им начинает казаться, что они попали в огромную тюрьму, откуда их вызволит только смерть… Многие обитатели работного дома считают его гробницей, в которой их похоронили заживо. Это могила всех их земных надежд" [3]. Что же ожидало нищую семью в работном доме, при одном упоминании которого по спине пробегал холодок?

Работный дом был массивным зданием с жилыми и рабочими помещениями и с двориками для прогулок. Добавить сюда каменный забор, и картина рисуется мрачноватая. Больные и здоровые, мужчины и женщины, старики и дети - все эти категории проживали раздельно. Попав в работный дом, муж отправлялся в одно крыло, жена в другое, дети старше двух лет - в третье. Сначала новых постояльцев обследовал врач, затем их тщательно мыли и выдавали им униформу серого цвета. В знак позора незамужним матерям пришивали на платье желтую полосу.

День в работном доме был расписан по часам. Спать его обитатели ложились в 9 вечера, а просыпались затемно. О смене деятельности им сообщал звон колокола: вставать, одеваться, читать молитвы, в молчании есть завтрак, и работать, работать, работать! Наравне со взрослыми трудились и маленькие дети в свободное от школьных занятий время. Кроме того, детей отдавали в подмастерья, как в случае Оливера Твиста, или же старались устроить в услужение.

Если суровая жизнь кого-то не устраивала - что ж, скатертью дорожка, только не забудь жену и детей. Из работного дома уходили так же, как поступали, всей семьей. Теоретически, мужьям и женам разрешено было видеться днем, хотя спать они должны были раздельно, чтобы не плодить нищету. На деле супругам и в течение дня увидеться было очень трудно. То же самое касалось и матерей с детьми, причем у незамужних матерей отнимали новорожденных.

Жуткая, но показательная история произошла в Итонском работном доме, которым заведовал бывший майор Джозеф Хоув (в надзиратели брали людей военных). Одна из его работниц, Элизабет Уайз, попросила разрешение забирать на ночь своего ребенка двух с половиной лет от роду. Малыш отморозил ножки, и мать хотела его утешить и подлечить. Прямо под Рождество мистер Хоув заявил, что отныне ребенок должен спать с другими детьми. За матерью оставалось право посещать его днем. Но когда надзиратель застал ее в детском отделении, где она обмывала ноги малышу и меняла ему бинты, он рассердился и приказал ей уйти. Женщина отказалась подчиниться, и надзиратель выволок ее из комнаты, протащил по лестнице и запер в карцере.

Карцер представлял собой темную комнатенку с зарешеченным окном без стекла. Там Элизабет предстояло провести 24 часа - без теплой одежды, еды, воды, соломы, чтобы прилечь, и даже без ночного горшка. Температура на улице была -6 С. По окончании срока Элизабет накормили холодной овсянкой, оставшейся от завтрака, и опять загнали в камеру, чтобы она вымыла за собой пол (отсутствие горшка давало о себе знать). На влажную уборку у женщины не хватило сил - окоченели руки. Тогда страдалицу заперли в карцере еще на 7 часов. К счастью, слухи о жестокости надзирателя просочились в "Таймс", и тогда всплыл другой инцидент: на прежнем месте службы мистер Хоув покалечил ребенка, окатив его кипятком. Несмотря на это происшествие, Хоува преспокойно приняли на новое место. Однако после скандала с Элизабет Уайз его с позором изгнали.

Наказания в работных домах регулировались правилами. Нарушителей тишины, лгунов, тунеядцев, драчунов и симулянтов наказывали карцером и лишением пищи. Мальчишек, как и их сверстников в обычных школах, разрешалось сечь розгами, зато к девочкам телесные наказания не применялись. Как бы ни жаловались учительницы на дерзость девчонок, как бы ни настаивали, что удары по рукам и наказанием-то не считают, Комиссия по работным домам оставалась непреклонной. Случаи жестокого обращения расследовались и влекли за собой штрафы и увольнения. Разумеется, если получали огласку. А что творилось за закрытыми дверями - уже другой вопрос.

Жертвами жестокости чаще всего становились самые беззащитные обитатели работного дома - старики и дети. Зимой 1836 года в работный дом в Фэрхеме, Хэмптоншир, где имелась большая школа, перевели троих малышей из соседнего работного дома в Бишопе Уолтхэм. Старшему из сирот было пять лет, младшему три с половиной. Внезапная смена обстановки так напугала малышей, что они начали мочиться в постель. За порчу простыней полагалась суровая кара - порции детей урезали наполовину. Рацион каждого ребенка на целую неделю составил 1 кг хлеба, полкило картофеля, 300 г пудинга, 1,5 л молочной каши и по крохотному кусочку сыра и баранины.

Как тут не вспомнить строки из "Оливера Твиста": "Оливер Твист и его товарищи на протяжении трех месяцев терпели муки, медленно умирая от недоедания; наконец, они стали такими жадными и так обезумели от голода, что один мальчик, который был рослым для своих лет и не привык к такому положению вещей (его отец содержал когда-то маленькую харчевню), мрачно намекнул товарищам, что, если ему не прибавят миски каши, он боится, как бы случайно не съесть ночью спящего с ним рядом тщедушного мальчика. Глаза у него были дикие, голодные, и дети слепо ему поверили" [4].

Естественно, голод не решил проблему мокрых простыней, и тогда провинившихся начали вообще лишать обедов - пока другие дети ели, они должны были стоять в столовой в особых колодках. В конце концов, из спальни их перевели в неотапливаемый сарай, и это в середине января. Когда восемь недель спустя мальчишки вернулись в прежний работный дом, они едва держались на ногах.