Вы уже догадались, чего не хватает в разумных советах миссис Битон? Правильно, упоминания воды. А ведь заражение холерой происходит при питье воды или употреблении пищи, инфицированной холерным вибрионом. Холерный вибрион попадает в воду через экскременты, а если учесть, как печально обстояли дела с выгребными ямами, можно лишь удивляться, что жертв эпидемии было так мало. Наибольшие шансы на выживание были у любителей спиртных напитков и горячего чая, для которого, по крайней мере, кипятили воду. Напротив, стакан воды из уличного насоса был страшнее чаши с цикутой.

Со всех сторон на англичан сыпались советы, столь же разнообразные, сколь бесполезные. Духовенство призывало каяться и поститься. Эскулапы советовали отказываться от жирного мяса в пользу ростбифа, вареной картошки и сухого хлеба, запивая все это вином. Правда, вино следовало разбавить водой, а про кипячение опять же никто не упоминал. В ход шли и проверенные веками средства: пиявки, теплые ванны, смесь касторки и опийной настойки и горчичники с горячим скипидаром. А медицинский журнал "Ланцет" в 1831 году с воодушевлением сообщал, что евреи из Восточной Европы в качестве профилактики натираются смесью вина, уксуса, камфорного порошка, горчицы, толченого перца, чеснока и шпанской мушки.

Главная проблема заключалась в том, что источник болезни по-прежнему оставался загадкой. В медицине безраздельно царила "теория миазмов", согласно которой заражение происходит через зловонный запах. Теория была хотя и неверной, но очень полезной. Благодаря ей появилась необходимость убирать мусор с улиц и решать проблему канализации - любое зловоние считалось опасным. Увы, многих горожан вполне устраивал и вкус, и запах воды из зараженных колодцев. А когда нашелся человек, приоткрывший завесу тайны над источником заразы, теория миазмов сыграла с ним злую шутку.

Талантливого исследователя звали доктор Джон Сноу. Еще в 1849 году он пришел к выводу, что холера распространяется через воду, а в 1854 году распознал источник заболевания в лондонском районе Сохо. Источником оказался обычный уличный насос, откуда брали воду все 500 жертв болезни. После того как доктор Сноу уговорил местные власти сломать у насоса ручку, заражение прекратилось. В 1855 году он представил свои данные на суд коллегам, но те досадливо отмахнулись. Теория Сноу пришлась не ко двору, так как противоречила домыслам о миазмах. Если болезнь действительно переносится через воду, а запах здесь ни при чем, так зачем вообще убирать с улиц грязь? Получается, что Сноу даже вредил делу общественного здоровья. Его выводы проигнорировали. Но открытия Пастера в 1860-х и Коха в 1880-х доказали его правоту, а имя догадливого доктора вошло в анналы медицинской истории. Хотя он бы, вероятно, предпочел, чтобы англичане просто не пили грязную воду, а не хвалили его постфактум.

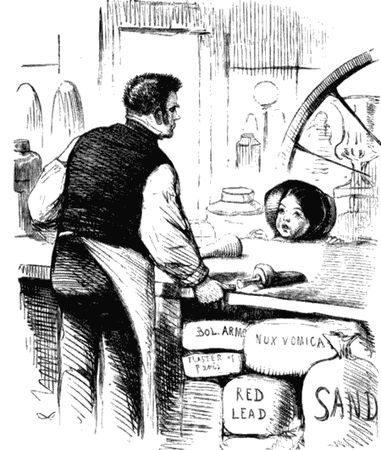

Дети играют у городского насоса. Рисунок из журнала "Панч". 1860

После 1848 года, когда усилиями Эдвина Чадуика был принят Закон об общественном здоровье, в области здравоохранения были проведены реформы. В городах прокладывали канализацию и открывали общественные уборные, санитарные инспектора уделяли большее внимание качеству воды, закрывались старые кладбища, а новые строились за городской чертой. Борьба велась и с эпидемиями тифа, скарлатины, дифтерии. В 1853 году вакцинация от оспы стала бесплатной и принудительной, и еще одна болезнь, уродовавшая англичан, канула в прошлое.

Новые меры борьбы с болезнями порождали новые профессии. Если больные инфекционными заболеваниями находились на карантине в домашних условиях, после выздоровления или, гораздо вероятнее, смерти больного его комнату посещала команда дезинфекторов, облаченных в белые штаны и куртки. Дезинфекторы собирали личные вещи и любые предметы, где могла угнездиться зараза. Вещи складывали в тележку и отвозили к дезинфекционной печи, где их подвергали термической обработке. Фотограф Джон Томпсон приводит леденящую душу историю о девочке, умершей от скарлатины. После нее осталась восковая кукла в шерстяном платье. Родители не отдали куклу для дезинфекции, потому что воск расплавился бы в печи, а 3 года спустя разрешили своей племяннице с ней поиграть. Получив роковой подарок, та скончалась через неделю.

С картошки на чай: меню простых англичан

Печально, но факт: в XIX веке английские рабочие перебивались с хлеба на воду. Точнее - с картошки на чай. Из-за Хлебных законов, которые с 1815 по 1846 годы поддерживали высокую стоимость английского зерна, хлеб был дорог. Конечно, не настолько, чтобы рабочие не могли его себе позволить, но картофель все равно оставался его серьезным конкурентом. Скудная диета городских рабочих сказывалась на здоровье. Из-за нехватки витаминов С и Д у детей развивался рахит. Рахитичные девочки вырастали в женщин с искривленными костями и слишком узким тазом, что в свою очередь приводило к тяжелым родам - еще одна причина, по которой материнская смертность была высока. Историк Энтони Уол утверждает, что обычная старшеклассница из современной Англии была бы на голову выше викторианского рабочего.

А теперь перенесемся в сельскую местность. Уж здесь-то нас ожидает щедрое угощение - и зеленый салат прямо с грядки, и аппетитные побеги спаржи, и золотистые яблоки, не говоря уже о пудингах и мясных пирожках. Увы, дары природы оседали на столах зажиточных горожан, а крестьяне в большинстве своем довольствовались все тем же хлебом, картофелем, сыром, чаем, пивом и беконом. В 1820-х годах путешественник Уильям Коббетт негодовал: "На одной только ферме я увидел в четыре раза больше еды, чем требуется для жителей всего прихода… но, в то время как эти несчастные выращивают пшеницу и ячмень, делают сыр, производят говядину и баранину, им самим приходится жить на одном лишь картофеле" [11]. Вареные коровьи щеки и баранья требуха считались за деликатес. Впрочем, собственный огород все же был неплохим подспорьем, а на подоконниках сельских коттеджей зеленел розмарин, придававший пикантный вкус топленому салу.

Масло, как и молоко, было дорого, так что на хлеб его намазывали прозрачным слоем. Настоящим спасением стал маргарин. Поначалу рабочие ворчали, что приходится есть "колесную смазку", но со временем вошли во вкус, тем более что маргарин был восхитительно дешев. В 1890-х годах женщина-кузнец - да-да, бывали и такие! - рассказала на интервью, что дальше маргарина ее мечты не устремляются, да и то, когда есть работа. Масло казалось чем-то сказочным и запредельным даже для тех, кто весь день стучал по наковальне.

Хотя в целом диета рабочих и крестьян была унылой, нельзя сказать, что простые труженики по всей стране питались одним и тем же. Южане могли побаловать семью пшеничным хлебом, тогда как жители суровой Шотландии налегали на овсяные лепешки. Сказывались на рационе и времена года. С приходом зимы замедлялась жизнь не только фермеров, но и тех, кто перебивался сезонными заработками, например, каменщиков. Им приходилось потуже затянуть пояс. Генри Мэйхью рассказывает о девочке, покупавшей летом самые отборные и дорогие отбивные - "Папа за ценой не постоит, он же каменщик". Но зимой та же малышка согласна была на любой кусок мяса, лишь бы подешевле - "У папы нет работы, он же каменщик". Вполне вероятно, что заботливая дочка даже летом пробовала мясо в лучшем случае по воскресеньям. До тех пор, пока подросшие дети не начинали зарабатывать, родители не баловали их обильными обедами. Не из жадности: все жиры и белки по праву доставались отцу, который работал по 12–15 часов в день. Накормив мужа, жена наливала себе и детям чай и отрезала тоненький ломтик хлеба.

Мясо больно било по карману. Батраки из Саффолка ставили силки на воробьев, ощипывали пташек, а тщедушные тушки варили или запекали в пироге - все что угодно, лишь бы ощутить вкус мяса. Городская беднота вкушала такие спорные деликатесы, как мертворожденные телята или мясо больных овец. Вряд ли эти вкусности прибавляли кому-то здоровья. Если же мясо в мясницкой лавке выглядело настолько неаппетитно, что на него не покусились бы даже бедняки, у них все равно оставался шанс его отведать, но уже в виде колбасы: мясники сбывали лежалый товар в колбасные цеха.

Голодающие горожане могли попытать счастье в бесплатной столовой. Филантропы открывали суповые кухни, правда, кашу пришлось бы заедать проповедями и молитвами. В 1870-х годах появились бесплатные школьные обеды для детей из малоимущих семей. В то же время голодные смерти были отнюдь не редкостью. В 1880-х около 45 лондонцев ежегодно умирало от голода: кто-то падал от истощения на улице и уже не мог подняться, кто-то тихо угасал за закрытой дверью, стыдясь позвать на помощь. В 1886 году от голодной смерти скончалась 46-летняя лондонка София Нэйшн, обедневшая леди, ставшая кружевницей. Когда обессиленную женщину привезли в лечебницу при работном доме "Бентал Грин", было уже слишком поздно. Стыд и страх перед работным домом пересилили гложущий голод.

В наши дни принято жаловаться на вредные пищевые добавки, всевозможные загустители, усилители вкуса, ароматизаторы. "Зато в благословенном прошлом еда была экологически чистой", - порою вздыхаем мы. Но если разогнать дымку ностальгии, станет ясно - тогда, как и сейчас, покупатели с подозрением присматривались к еде. Почему это огурцы такие зеленые, что просто вырви глаз? Не иначе как ядовитый краситель добавили. А хлеб с какой стати белый и плотный? Ну, конечно, в муку подмешали алюминиевые квасцы. Да и сахар подозрительно хрустит на зубах. Явно подсыпан обычный песок! В общем, скучать кухаркам не приходилось, знай только лови за руку недобросовестных торговцев.

Подобным образом пекари и пивовары развлекались еще в Средние века, то недовешивая хлеб, то разбавляя пиво. В 1327 году несколько лондонских пекарей придумали новый вид мошенничества, воспользовавшись тем, что печи в домах были редкостью, и горожане приносили свое тесто в пекарню по соседству. Мошенники клали тесто в особую форму с дырками на днище, через которые удавалось его хоть немного, но уворовать. Злодеев приговорили к стоянию у позорного столба, причем для пущей нравоучительности на шеи им повесили тесто. Но в викторианскую эпоху жуликов уже не наказывали так красочно, а, благодаря новым технологиям, мошенничества с продуктами приняли катастрофические масштабы. В большом обезличенном городе было довольно просто сбывать подпорченный товар.

Разговор в бакалейной: "Пожалуйста, сэр, дайте четверть фунта вашего лучшего чая, чтобы мама потравила крыс, и унцию шоколада от тараканов". Карикатура на пищевые добавки. Журнал "Панч", 1858

Разбавляли все, что только можно. В муку для объема добавляли не только картофельный крахмал и толченый горох, но также мел и гипс. Спитую заварку скупали по дешевке, сушили, подкрашивали и продавали заново. В индийских и китайских сортах чая можно было обнаружить английскую растительность, например истолченные листья ясеня или бузины. Что ж, так даже патриотично! Но зачем же разбавлять кофе? Хорошо, если только цикорием, и гораздо хуже, если кормовой свеклой, желудями или землей. Красный свинец придавал аппетитный вид корочке глостерского сыра, медь - изысканный цвет коньяку.

В середине века около 74 % молока по всей Англии разбавляли водой, причем содержание воды варьировало от скромных 10 до 50 %. Вряд ли воду кипятили, но и само молоко было рассадником заразы. Помимо мух, в нем встречалось и кое-что похуже, в частности туберкулезные бактерии. Между 1896 и 1907 годами ими была заражена десятая часть молока, продаваемого в Манчестере. Во второй половине века продуктовые лавки англичан пополнились мороженым, которым в одном только Лондоне торговали две тысячи итальянцев. Но санитарные инспектора пришли в ужас, когда обнаружили в образцах мороженого кишечные палочки, бациллы, хлопковые волокна, вшей, клопов, блох, солому, человеческие и собачьи волосы.

Некоторые англичане закрывали глаза на фальсификацию продуктов. Журналист Дж. А. Сала возмущался: "Еда - это дар небес, так зачем же заглядывать дареному коню в зубы? Они могут оказаться фальшивыми. Мы все, конечно, должны благодарить тех беспристрастных ученых мужей, что сбились в санитарную комиссию и теперь изучают наши обеды под микроскопом, находя, что это наполовину яд, наполовину мусор. Что же касается меня, то я предпочитаю, чтобы анчоусы были красными, а соленые огурцы - зелеными" [12]. Другие же боролись с зарвавшимися жуликами. В 1872 году, после докладов, опубликованных в медицинском журнале "Ланцет", парламент принял Акт о фальсификации продуктов, ужесточивший контроль над качеством еды.

Уличная еда Лондона

Чтобы отыскать хоть какое-то разнообразие в меню, давайте покинем провинцию и вновь устремимся в столицу. Уличная еда в Лондоне, как и в других больших городах, пользовалась огромным спросом. Она была сытной, разнообразной и, что самое главное, незаменимой. Все дело в том, что в тесных квартирках попросту не было кухонных плит. Готовить приходилось прямо в камине на открытом огне: так можно подрумянить тост или запечь картофелину, но варить похлебку было бы делом долгим и дорогим, учитывая стоимость топлива. Не проще ли перекусить на улице? Если удавалось заработать лишний пенни, его тратили не на одежду и не на уголь, а сразу бежали покупать еду.

Где жители викторианского Лондона брали продукты? Прихватив корзину, они отправлялись на рынок, к мяснику и зеленщику, в бакалейную лавку. Не менее часто еду продавали прямо на городских улицах или приносили на дом. Давайте рассмотрим два последних варианта, поскольку нам они покажутся наиболее экзотическими.

Мясо лондонцы покупали на рынках или в лавках мясников. Тем не менее, уличная торговля мясом тоже велась. Таким образом продавали как домашнюю птицу, так и дичь. До 1831 года уличная торговля дичью была запрещена. Подразумевалось, что торговцы добывают своих бекасов или кроликов неправедным путем, браконьерствуя в чужих лесах. Законный же владелец леса охотится в свое удовольствие и уж точно не станет связываться с презренной торговлей. Браконьеров суровые законы не останавливали, хотя сбывать добычу приходилось в условиях строжайшей секретности. Постоянными клиентами браконьеров были трактирщики и зажиточные купцы, желавшие полакомиться пищей аристократов.

С 1830-х стало возможным получить лицензию, позволяющую продавать дичь. За сертификатами обращались к лесникам, и вопросы по ловле и продаже дичи можно было урегулировать с хозяином леса. Так что торговля дичью, которая прежде велась из-под полы, стала более оживленной. Впрочем, торговцы опасались продавать свой товар в Вест-Энде. А то постучишься в какой-нибудь особняк и наткнешься на судью, а уж он-то сразу потребует предъявить сертификат (которого может и не быть!).

Торговцев дичью можно было опознать по просторным холщовым рубахам с большими карманами, в которые удобно засовывать тушки кроликов. Свой товар они привязывали к шестам и носили на плече. На шестах болталась самая разнообразная дичь: тетерева, куропатки, фазаны, бекасы, дикие утки. Иногда точно так же по домам разносили домашнюю птицу - гусей, кур, индеек, даже голубей, которые отлично годились для пирога. Очень доходной была торговля кроликами. Торговцы свежевали их, мясо продавали кухаркам, а шкурки - скорнякам.

Лондонцы покупали мясо не только для себя, но и для своих домашних любимцев. Мясо для кошек и собак пользовалось огромным спросом и приносило уличным разносчикам немалый доход. Этим мясом была конина с живодерни. Конину отваривали несколько часов и разрезали на куски, затем ее покупали разносчики и отправлялись по лондонским дворикам. Продавали мясо как на вес (2,5 пенни за фунт), так и мелкими кусочками, которые нанизывали на шпажки на манер шашлыка.

Конкуренция была отчаянной. Заприметив, в какие дома их соперники поставляют мясо, торговцы стучались в те же самые двери и предлагали товар по сниженной цене.

Среди клиентов попадались эксцентричные личности. В середине века одна женщина каждый день тратила 16 пенсов на мясо, после чего забиралась на крышу дома и швыряла угощение дворовым кошкам. К ее дому стекались полчища уличных кошек, их вопли ужасно досаждали соседям. Чтобы отгонять голодных бродяжек, соседи обзаводились собаками, а торговцы только радовались - ведь собакам тоже требуется мясо!

Мясцо с живодерни для себя не брали даже бедняки, зато они могли полакомиться другим бюджетным деликатесом - овечьими лытками (т. е. овечьими копытцами, отрезанными ниже голени). В начале XIX века из них варили клей, но впоследствии для его изготовления начали применять иные, более дешевые материалы. Выбрасывать лытки было жалко, поэтому их продавали. Лытки ошпаривали кипятком, отделяли копыта, соскребали шерсть, но аккуратно, чтобы не повредить кожу, варили около четырех часов и отправляли на продажу. За большую и сочную ножку можно было выручить пенни, менее привлекательные кости стоили дешевле.

Благодаря развитию железных дорог, доставлять рыбу в столицу Британской империи стало гораздо проще. Уже в середине XIX века как зажиточные лондонцы, так и бедняки могли полакомиться рыбкой. Более того, запах жареной рыбы, особенно селедки, прочно ассоциировался с жилищами городской бедноты. Казалось, что он пропитывает стены и мебель, и сколько потом ни проветривай помещение, никуда он не денется.

Рыбу доставляли в Лондон бесперебойно, вне зависимости от сезона - если не было селедки, везли палтуса, скумбрию, камбалу. Центром рыбной торговли стал рынок в Биллингсгейте. Наряду с рыбой, торговали морепродуктами. Полпинты (около 250 г) креветок стоили один пенни. Впрочем, креветки все же были излишеством, потому что тот же самый пенни можно было потратить на хлеб. На улице покупали устриц, правда, невысокого качества, ведь дорогие устрицы трудно сбыть в Ист-Энде. В наши дни устрицы считаются деликатесом, но в викторианской Англии они были популярной едой бедняков. Как говаривал Сэм Уэллер из "Посмертных записок Пиквикского клуба", "бедность и устрицы всегда идут как будто рука об руку" [13]. Купленные устрицы уносили домой, чтобы насладиться ими в кругу семьи, или же лакомились ими, не отходя от прилавка. Устрицы заедали хлебом, который густо мазали маслом. За хлеб приходилось платить дополнительно, зато перец и уксус предлагали в качестве бесплатного приложения.

Раз уж речь зашла об устрицах, поговорим и о других деликатесах из раковины. Большим спросом пользовались береговые улитки (Littorina littorea). По-английски они называются "periwinkle", но торговцы-кокни сокращали их до "winks" (стоит упомянуть, что английское название спаржи "asparagus" в их устах звучало как "sparrowgrass" - "воробьиная трава"). Сезон береговых улиток длился с марта по октябрь. Особенно бойко торговля улитками шла летом, когда недельная выручка торговцев составляла 12 шиллингов чистого дохода. Среди любителей улиток был торговый люд и служанки - и те, и другие считали улиток хорошим дополнением к чаю. Кроме того, угостить свою подружку улитками было трогательным проявлением любви среди молодых жителей Ист-Энда.