Помимо основных обязанностей, слугам доставались еще и довольно странные задания. От горничных иногда требовалось проглаживать утреннюю газету утюгом и сшивать страницы по центру, чтобы хозяину было удобнее читать. Господа с параноидальными наклонностями любили проверять своих служанок, засовывая под ковер монету. Если девушка забирала деньги, значит, нечиста на руку, если же монета оставалась на месте - значит, плохо мыла полы!

Интересно, что прислугу более высокого ранга - вроде дворецкого или камеристки - называли исключительно по фамилии. Вспомнить, хотя бы, Дживса из рассказов Вудхауза - настоящий реликт викторианской эпохи. Его хозяин, шалопай Берти Вустер, называет его исключительно по фамилии, и лишь случайно мы узнаем имя неутомимого камердинера - Реджинальд. Экономкам и кухаркам доставался почетный титул "миссис" вдобавок к фамилии, даже если они никогда не были замужем. Служанок попроще звали по именам, и то не всегда.

В некоторых семьях горничной придумывали новое имя, если ее имя уже "застолбила" одна из барышень или же простоты ради. Ведь служанки приходят и уходят, так зачем забивать голову их именами? Проще звать каждую новую Мэри или Сьюзен. Шарлотта Бронте упоминает и собирательное имя горничных - Абигайль.

В середине XIX века горничная среднего звена получала 6–8 фунтов в год, не считая денег на чай, сахар и пиво. Впрочем, журнал "Кэсселс" не советовал платить служанкам традиционные "деньги на пиво". Если горничная пьет пиво, то уж наверняка будет бегать за ним в кабак, источник всяческих неприятностей. Если же не пьет, то зачем развращать ее лишними деньгами? Хотя кухарки считали кости, шкурки кроликов, тряпки и свечные огарки своей законной добычей, "Кэсселс" и тут подставил им подножку. Специалисты по домоводству настаивали, что там, где служанкам позволено забирать себе остатки и ошметки, неминуемо начнется воровство. Лишь хозяйка должна решать, кого чем одаривать. Кухарки ворчали на таких советчиков, ведь продажа шкурок старьевщикам приносила хоть и маленький, но приятный довесок к жалованью.

Личная горничная хозяйки в середине века получала 12–15 фунтов в год плюс деньги на дополнительные расходы, ливрейный лакей - 13–15 фунтов в год, камердинер - 25–50. Кроме того, 26 декабря, в так называемый День подарков (Boxing day), прислуге доставалась одежда или деньги. Помимо жалованья, слуги рассчитывали и на чаевые от гостей. При отъезде гостя вся прислуга выстраивалась в один-два ряда возле двери, так что для людей, стесненных в средствах, раздача чаевых была кошмаром наяву. Иной раз они могли отклонить приглашение только из страха показаться бедняком. Ведь если слуга получал скупую подачку, то при следующем посещении гостя мог игнорировать или переиначивать его приказы - с жадиной незачем церемониться.

Откладывая сбережения, слуги из богатых домов могли накопить значительную сумму, особенно если хозяева не забывали упомянуть их в завещаниях. После выхода на пенсию бывшие слуги нередко подавались в торговлю или открывали свое дело, хотя некоторые пополняли ряды лондонских нищих - тут уж как карта ляжет. Любимые слуги, в частности нянюшки, доживали свой век с хозяевами.

Англичане предпочитали, чтобы слуг можно было отличать по одежде. Когда горничная поступала на службу, в своем жестяном сундучке - непременном атрибуте служанки - у нее обычно лежали три платья: простое платье из хлопчатобумажной ткани, которое надевали по утрам, черное платье с белым чепцом и фартуком, которое носили днем, и выходное платье. Средняя стоимость платья для горничной в 1890-х годах равнялась 3 фунтам - т. е. полугодовому жалованью несовершеннолетней горничной, только начавшей работать. Помимо платьев, горничные покупали себе чулки и туфли, и эта статья расходов была бездонным колодцем, ведь из-за беготни по лестницам обувь снашивалась быстро.

В традиционную униформу лакеев входили брюки до колена и яркий сюртук с фалдами и пуговицами, на которых был изображен фамильный герб, если таковой у семьи имелся. Дворецкий, король прислуги, носил фрак, но более простого покроя, чем фрак хозяина. Особой вычурностью отличалась униформа кучера - начищенные до блеска высокие сапоги, яркий сюртук с серебряными или медными пуговицами и шляпа с кокардой.

Лакей в клубе. Рисунок из журнала "Панч". 1858

Викторианский дом был построен так, чтобы разместить два отличных друг от друга класса под одной крышей. Для вызова прислуги устанавливали систему звонков, со шнурком или кнопкой в каждой комнате и панелью в подвале, на которой было видно, из какой комнаты пришел вызов. Хозяева проживали на первом, втором и иногда третьем этаже. У камердинера и камеристки были комнаты, зачастую смежные со спальней хозяев, кучер и грум жили в помещениях возле конюшни, а у садовников и дворецких могли быть небольшие коттеджи.

Глядя на такую роскошь, слуги нижнего звена наверняка думали: "Везет же некоторым!" Им приходилось спать на чердаке, а работать - в подвале. Когда газ и электричество стали широко использоваться в домах, их редко проводили на чердак - по мнению хозяев, это было непозволительной тратой. Горничные ложились спать при свечах, а холодным зимним утром обнаруживали, что вода в кувшине замерзла и чтобы хорошо умыться, потребуется как минимум молоток. Сами же чердачные помещения не отличались эстетическими изысками - серые стены, голые полы, матрасы с комками, потемневшие зеркала и растрескавшиеся раковины, а также мебель в разной стадии умирания.

От подвала до чердака - большое расстояние, а хозяевам вряд ли понравится, если слуги снуют по дому без веской на то причины. Эта проблема решалась наличием двух лестниц - парадной и черной. Лестница, этакая граница между мирами, прочно вошла в викторианский фольклор, но для слуг она была настоящим орудием пытки. Им приходилось носиться по ней вверх и вниз, таская тяжелые ведра с углем или с горячей водой для ванны. В то время как господа обедали в столовой, слуги столовались на кухне. Их рацион зависел от доходов семьи и от щедрости хозяев. В некоторых домах обед для слуг включал холодную птицу, овощи, ветчину, в других прислугу держали впроголодь. Особенно это относилось к детям и подросткам, за которых некому было заступиться.

До начала XIX века слугам не полагались выходные. Каждая минута их времени всецело принадлежала хозяевам. Но в XIX веке хозяева стали давать служанкам выходные или разрешать им принимать родственников (но ни в коем случае не ухажеров!). А королева Виктория устраивала ежегодный бал для дворцовых слуг в замке Балморал.

Отношения между хозяевами и слугами зависели от многих факторов - и от общественного положения хозяев, и от их характера. Обычно чем более родовитой была семья, тем лучше в ней относились к прислуге. Аристократам с длинной родословной не требовалось самоутверждения за счет прислуги, они и так знали себе цену. В то же время нувориши, чьи предки относились к "подлому сословию", могли третировать слуг, тем самым подчеркивая свое превосходство. Следуя завету "возлюби ближнего своего", часто господа заботились о слугах, передавали им поношенную одежду и вызывали врача, случись им заболеть, но это вовсе не означало, что прислугу считали равной себе. Барьеры между классами поддерживались даже в церкви - в то время как господа занимали передние скамьи, их горничные и лакеи садились на задних рядах.

Общественный транспорт и профессия кучера

До эпохи поездов наиболее популярным средством передвижения из города в город были дилижансы (stagecoach). В Англии такой вид транспорта получил распространение в XVI веке и пользовался популярностью вплоть до начала XX века. Дилижанс представлял собой четырехколесную карету, запряженную четверкой лошадей. Рамы вокруг окон и колеса красили в ярко-красный цвет, по бокам большими буквами были намалеваны место отправления и место назначения. Пассажирские места размещались как внутри, так и снаружи. Те, что снаружи, располагались на крыше или на выступе позади кареты. Дилижансы путешествовали от одной станции к другой, на которых меняли лошадей, и путешествие из города в город могло растянуться на несколько дней. Скрипя, карета ползла по дороге со скоростью приблизительно 4 мили (6 км) в час. Если дорога была в гору, пассажиров могли попросить выйти из кареты, чтобы лошади не надорвались, взбираясь по холму.

В 1784 году в Англии появился еще один вид дилижанса - почтовая карета (в Ирландии - с 1799 года). Почтовые кареты продержались до 1850-х годов, когда их окончательно вытеснили поезда. Фактически, это был дилижанс, который, помимо перевозки пассажиров, развозил еще и почту. Прежде почту доставляли конные почтальоны, но так как они путешествовали в одиночку, то часто становились жертвами разбойных нападений. В этом плане почтовые кареты, сопровождаемые вооруженным охранником, были надежнее. К месту назначения они прибывали быстрее.

По контракту с Почтовым ведомством работали частные компании, но с начала XIX века Почтовое ведомство обзавелось собственными каретами. Сопровождавшие их охранники носили черные шляпы и алые ливреи с синими лацканами и золотыми галунами. Они были хорошо вооружены - двумя пистолетами и мушкетоном. В случае поломки кареты охранники обязывались самолично доставить почту, хотя бы и пешком. На протяжении поездки могло смениться несколько кучеров, но охранник сопровождал почту от начала и до конца. Ему выдавали часы, чтобы он точно следовал расписанию, и горн, чтобы предупреждать местных почтальонов о приближении кареты. Услышав горн, привратники на заставах, где взималась пошлина, немедленно распахивали ворота - если почтовой карете приходилось останавливаться, их могли оштрафовать. Остальные кареты обязаны были уступать дорогу почтовым, так что горн служил предупреждением и им.

В общем и целом путешествие на почтовой карете было если не комфортным, то относительно безопасным. Впрочем, случались и курьезы. Так, в 1816 году почтовая карета, направлявшаяся из Эксетера в Лондон, уже въезжала на постоялый двор где-то на равнине Солсбери, как на лошадей набросилась… львица! Она сбежала из передвижного зверинца. Прежде чем охранник успел отреагировать, львица переключилась на крутящегося рядом пса, погналась за ним и растерзала его на месте. Выиграв время, перепутанные пассажиры бросились в гостиницу и забаррикадировали двери, опасаясь, как бы львица не добралась и до них. В конце концов хозяин зверинца отыскал ее в одном из сараев и забрал с собой. Можно представить, как долго пассажиры вспоминали это происшествие!

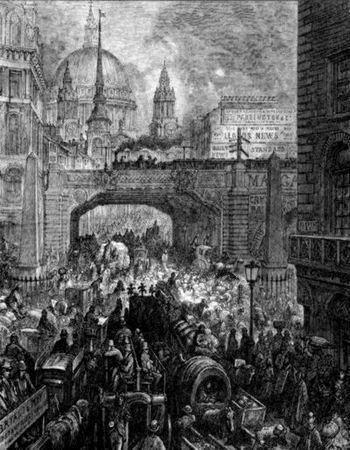

Популярным городским транспортом были омнибусы и кэбы. Основоположником системы омнибусов стал Джордж Шиллибер в 1829 году. Первый лондонский маршрут начинался в пригороде Пэддингтона, проходил через Риджентс-парк и заканчивался в Сити. Все путешествие длиною в 5 миль занимало 1 час.

Места в омнибусе располагались как внутри, так и снаружи. Чтобы добраться до мест на крыше, нужно было вскарабкаться по железной лестнице, придерживаясь за ремень или за поручень. Возле кучера находились 2 или 4 места, которые обычно занимали постоянные клиенты.

Внутри омнибус был обит бархатом. Сиденья располагались с двух сторон, на каждом могло поместиться 5 человек. Воздух проникал внутрь лишь когда открывали дверь, а крохотные оконца едва пропускали свет. На полу лежала солома, чтобы у пассажиров не мерзли ноги, но она быстро пачкалась и намокала. Согласно рассказам современников, внутри было довольно противно, особенно если набьется сразу много народа. Кто-нибудь отдавит вам пальцы, ткнет в бок зонтиком в качестве просьбы открыть дверь, под ухом разорется младенец, а сосед слева непременно окажется карманником. Кроме того, в некоторых омнибусах гнездились блохи. Неудивительно, что мужчины предпочитали путешествовать снаружи, щедро оставляя внутренние сиденья дамам.

Уличное движение в Лондоне. Рисунок Гюстава Доре из книги "Паломничество". 1877

Омнибусы начинали работу в 8 утра. К этому времени мелкие служащие уже должны были находиться на рабочих местах, так что на омнибусах путешествовал преимущественно средний класс. Если пассажир, желавший прокатиться на омнибусе, выглядел недостаточно солидно, то кучер вполне мог проехать мимо или же просто замедлить ход, предлагая запрыгнуть на ходу.

Кондуктор стоял на ступеньке слева от дверей. В его обязанности входило зазывать - или отсеивать - пассажиров, брать плату за проезд, а в эпоху кринолинов еще и придерживать дамскую юбку, чтобы она не задралась, пока ее владелица пытается протиснуться в салон. Поначалу в омнибусах не было билетов - кондуктор просил столько, сколько считал нужным. А когда билеты все же ввели, кондукторы устроили забастовку, которая, разумеется, прошла впустую, потому что никому не нравится произвол.

Пассажиры жаловались на грубость и жадность кондукторов, старавшихся набить в салон побольше народа, сами же кучера и кондукторы стенали от суровых требований владельцев компаний. Зарабатывали они неплохо: водитель в середине века получал от 20 до 34 шиллингов в неделю, не считая чаевых за сиденья на облучке, кондуктор - около 20 шиллингов. Но на эти деньги нужно было содержать семью, детей и неработающую жену. Следуя "духу времени", простые работяги, как и представители средних классов, стремились к тому, чтобы их жены не работали вне дома. Только в таком случае можно было претендовать на респектабельность.

Рабочий день начинался около восьми утра, а заканчивался в полночь, так что почти весь день извозчик и кондуктор тряслись в омнибусе, каждый на своем месте. Перехватить обед на постоялом дворе, во время пятнадцатиминутной остановки, было большой удачей, и многие извозчики обедали, не сходя с облучка. Выходные им тоже не полагались. Как сокрушался один кондуктор: "Я никогда не посещаю общественные места, ни церкви, ни театры. Разве что получу отпуск, но это раз в два года… Зимой я вижу своих троих детей только по ночам, когда они уже спят… Если они разревутся, мне это не мешает - после пятнадцатичасового дня под открытым небом меня уже ничем не разбудишь" [19]. К тяжким условиям труда добавлялось недоверие со стороны начальства. Хозяева опасались, что подчиненные могут обсчитать их, провезти больше пассажиров и сдать меньше выручки, поэтому устраивали проверки - например, нанимали даму респектабельного вида, которая подсчитывала число пассажиров и прикидывала, кто из них платит за долгое путешествие, а кто - за короткое.

Извозчик. Рисунок из журнала "Панч". 1870

Соперниками омнибусов были кэбы, пришедшие на смену наемным каретам. В XVIII и начале XIX века снять наемную карету можно было на постоялом дворе, причем за немалую сумму. В своей прошлой жизни наемные кареты были вышедшими на пенсию экипажами аристократов, и неудивительно, что они ползли еле-еле. Да и куда им было спешить при отсутствии конкуренции? Но уже в 1820-х из Парижа в Лондон добралась мода на кабриолеты, или "кэбы", - легкие экипажи, лихо разъезжавшие по улицам в поисках клиентов. Хэнсом, двухместный двухколесный экипаж, в котором сиденье кучера, хорошо приподнятое, располагалось сзади, стал одним из главных символов викторианского Лондона.

Извозчики были группой разношерстной, среди них встречались бывшие торговцы, клерки, плотники, лакеи, бакалейщики, даже взломщики и карманники. Некоторые покупали карету и лошадь, другие же арендовали их у компаний. Чтобы хватило денег и с компанией расплатиться, и домой унести, приходилось работать в поте лица. У извозчиков было несколько смен, самая долгая длилась около 20 часов, начинаясь в 10 утра и заканчиваясь уже следующим утром. Когда кэбби так уставал, что едва не валился с облучка, он просил доработать смену кого-нибудь из нелицензированных кучеров, которые бродили поблизости. Утратив лицензию за какой-то проступок, они могли разве что полировать медь на экипажах или, с оглядкой, заменять более удачливых товарищей. Участь разжалованного кэбби была незавидной, так что извозчики держались за свои места.

Санитары улиц

"Жалкие привратники и метельщики сметают в канавы клочья газет и прочие жалкие отбросы, а отбросы человеческие, еще более жалкие, наклоняются над этим мусором, роются, шарят там, в поисках чего-нибудь еще годного на продажу" [20], - так в романе "Наш общий друг" Диккенс описывает лондонские улицы. Английский классик едва ли преувеличивал. Конский навоз, солома, гнилые овощи на рыночных площадях, кости, устричные раковины и лавины золы из бесчисленных каминов - все это создавало несусветную грязь. Нужно отдать лондонцам должное, они признавали проблему и пытались с ней бороться, в результате чего и возникали причудливые профессии, которые сегодня внушают ужас.

Бичами городских улиц были зола и навоз. По официальным данным, в 1840-х годах лондонское семейство среднего класса сжигало около 11 тонн угля в год. Дома победнее обходились двумя тоннами, но цифра все равно значительная. Куда же девалось столько золы?

Несознательные горожане вытряхивали ее на улицы или оставляли груды золы во дворе. Их более респектабельные соплеменники прибегали к услугам мусорщиков, которых нанимали от лица всего прихода. В назначенные дни мусорщики приезжали со своими телегами и лопатами, грузили золу и прочие отходы и увозили подальше. Нередко те же мусорщики выступали в роли золотарей, чистивших по ночам выгребные ямы, но в этом случае каждый домовладелец договаривался с ними отдельно - регулярная чистка выгребных ям была скорее роскошью, чем необходимостью. Мусорщиков отличали по брюкам до колен и сероватым от золы курткам. Несмотря на то, что они изо дня в день вдыхали пыль, мусорщики были дюжими парнями, высокими и широкоплечими - другие бы на такой работе не задержались.

Наравне с золой мусорщики сметали с улиц навоз и любые другие отбросы - кости, тряпки, гвозди. Ничего не пропадало, все шло в дело. Высушенный навоз пересеивали, более мелкую пыль продавали на кирпичные заводы для изготовления кирпичей, более крупную - фермерам на удобрения. Кости и тряпки забирали старьевщики, раковины и треснувшие кирпичи - строители, старую обувь - изготовители берлинской лазури. Даже современным европейцам, помешанным на повторных переработках, трудно представить, до какой степени их предки тряслись над мусором.