Легендарный Т-34.

Прославленная "тридцатьчетвёрка".

Символ нашей Победы.

Сотни этих танков, вознесённых на пьедестал, стоят по всей стране и половине Европы в качестве памятника Освобождению.

Несколько поколений советских людей выросли, твёрдо зная, что Т-34-это наше всё! "Лучший танк Второй Мировой войны, шедевр мирового танкостроения, на многие десятилетия вперёд определивший генеральный путь его развития", – вот лишь немногие из восторженных отзывов, которыми традиционно награждается Т-34.

Но так ли это на самом деле? Действительно ли "тридцатьчетвёрка" была лучшим танком в мире, или только мы так считаем? В чём секрет популярности этой боевой машины? И чем объяснить чудовищные потери Т-34 в годы войны: недостатками конструкции, низким качеством изготовления или просто неумением воевать?

Новая книга популярного историка – ПЕРВОЕ отечественное исследование боевого применения самого прославленного советского танка, анализ его сильных и слабых сторон, достоинств и недостатков, поражений и побед; рассказ о тех, кто воевал, умирал и побеждал на легендарном Т-34.

Содержание:

-

ЛЕГЕНДЫ И ФАКТЫ 1

-

Т-34 – ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ 12

-

Огневая мощь 12

-

Защищённость 15

-

Подвижность 17

-

-

НАКАНУНЕ ВОЙНЫ 19

-

В ОГНЕ ПРИГРАНИЧНЫХ СРАЖЕНИЙ 20

-

БИТВА ЗА МОСКВУ 28

-

ТРУДНЫЙ 1942 ГОД 31

-

В ГОД КОРЕННОГО ПЕРЕЛОМА 37

-

ПОЯВЛЕНИЕ Т-34-85 41

-

Т-34-85 – ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ 43

-

Огневая мощь 43

-

Защищённость 44

-

Подвижность 45

-

-

ПО ДОРОГЕ НА БЕРЛИН 45

-

РУССКИЙ ТАНК ДЛЯ РУССКОЙ АРМИИ 48

-

Иллюстрации 49

-

Литература и источники 49

Михаил Барятинский

Т-34 В БОЮ

ЛЕГЕНДЫ И ФАКТЫ

Вряд ли будет преувеличением утверждение, что история существует как минимум в двух ипостасях. Одна – для узкого круга, состоящего из профессиональных учёных-историков и хорошо подготовленных любителей, другая – для широких народных масс. Эта вторая история представляет собой как бы скелет из подлинных исторических фактов, окружённых плотью из мифов и легенд. При этом первая история, как правило, мало кому интересна, так как она достаточно скучна, кровава, грязна и начисто лишена патетики. Вторая история значительно забавнее, так как повествует о событиях не в том виде, какими они были, а скорее в том, какими они могли бы быть или какими их видят историки и власть, которая платит им жалованье. Собственно, точка зрения власти на исторические события и является определяющей, недаром при её смене народ узнаёт так много нового и интересного о событиях недавнего, а порой и давнего прошлого. По причине постоянной смены трактовок тех или иных исторических событий эта наиболее политизированная из всех наук получила обидное прозвище Проститутка. Как говорится, кто платит за женщину, тот её и танцует.

Примеров легендотворчества немало в истории любой страны, не стала исключением и Россия. Если брать в расчёт события сравнительно недавнего прошлого, то можно с уверенностью утверждать, что больше всего над превращением истории России XX века в легенду потрудились большевики. Трактовка исторических фактов давалась исключительно с классовых позиций и в строгом соответствии с "Кратким курсом истории ВКП(б)", а затем – "Истории КПСС". Но и тут не было постоянства, так как каждый новый руководитель партии и государства переписывал или как минимум корректировал историю страны под себя. Так, в истории Гражданской войны от Сталина и Ворошилова не нашлось места Троцкому, а боевые действия превратились в один большой победоносный рейд лихой конницы Будённого. В годы правления Брежнева ревизии подверглась уже история Великой Отечественной войны – центр событий сместился из Сталинграда и с Курской дуги на Малоземельский плацдарм под Новороссийском. Ну а руку на пульсе войны держал этакий "серый кардинал" – начальник политотдела 18-й десантной армии полковник Л. И. Брежнев, с которым "советовались" не только туповатый Жуков, но даже сам "великий и ужасный"! Этот перечень можно продолжать почти до бесконечности. Причём, несмотря на начавшийся в конце 1980-х годов процесс "стерилизации" исторических легенд, они оказались на диво живучи и востребованы. Так что по-прежнему топит чуть ли не половину японской эскадры "гордый "Варяг", по-прежнему прямо с парада на Красной площади 7 ноября 1941 года войска уходят на фронт, по-прежнему мы гоним врага "в хвост и в гриву" под Прохоровкой, по-прежнему "тигры" и "пантеры" горят пачками, а наши танки самые-самые! Кстати, о танках…

Если история в целом превращена в одну сплошную легенду, то, само собой разумеется, что история техники тоже не избежала этой участи. Самым непосредственным образом это касается и истории советского (если брать шире – то и российского) танкостроения. Даже самые первые его шаги стали объектами мифотворчества. Среди них и первый "русский" бронеавтомобиль (построен во Франции по французскому проекту), и первый в мире танк "Вездеход" конструкции Пороховщикова (в законченном, собранном виде никогда не существовал), и многое другое. Густо обрастали легендами различные эпизоды истории советского танкостроения и в дальнейшем, как, впрочем, и многие факты боевого применения советских танков. При этом наблюдается интересная особенность: чем известнее машина, тем больше о ней придумано легенд. Так, например, о первом по-настоящему серийном советском танке МС-1, ничем особенно себя не проявившем, при всём желании ни одной легенды вспомнить не удаётся. А вот о Т-34… Да вся история танка Т-34 – это одна большая легенда! Разобраться со всеми легендами о "тридцатьчетвёрке", накопившимися за без малого 70 лет, нет никакой возможности. Объёма этой книги не хватит. Но вот попробовать разобраться хотя бы с несколькими наиболее расхожими мифами можно.

Пожалуй, самая большая из легенд связана с разработкой танка Т-34, то есть с событиями 1937-1940 годов. Чтобы разобраться в этом вопросе, для начала имеет смысл привести, так сказать, каноническую версию.

"Прародитель" танка Т-34 – колёсно-гусеничный танк Кристи на полигоне в СССР. 1931 год

Итак, в монументальном труде "История танковых войск Советской Армии", изданном в 1975 году Военной академией бронетанковых войск, эти события излагаются следующим образом (здесь и далее стиль и орфография цитируемых документов сохраняются без изменений. – Прим. авт. ):

"Начатые в октябре 1937 г. под руководством М. И. Кошкина работы по проектированию нового среднего танка, заданного с колёсно-гусеничным движителем, привели к разработке танка А-20. В группу, ведущую проектные работы над новым танком, входили: А. А. Морозов, Н. А. Кучеренко, П. П. Васильев, А. А. Молоштанов, М. И. Таршинов, В. М. Дорошенко, А. С. Бондаренко и другие. От БТ-7М танк А-20 отличался новой формой корпуса с наклонным расположением броневых листов, разработанной конструктором М. И. Таршиновым, а также вновь сконструированным приводом к ведущим каткам (колёсам) для движения на колёсном ходу. При движении на колёсах три катка из четырёх на борту являлись ведущими. Хотя такой привод и повышал проходимость танка при движении на колёсном ходу, но конструкция ходовой части танка А-20 была сложной и громоздкой.

Смелой и новаторской была мысль М. И. Кошкина и А. А. Морозова ограничиться одним гусеничным движителем. На Главном Военном совете в августе 1938 г. М. И. Кошкин добился разрешения осуществить в металле наряду с колёсно-гусеничным и этот вариант нового среднего танка, получившего марку Т-32. Отказ от громоздких и тяжёлых редукторов в приводе к ведущим каткам дал возможность упростить трансмиссию, повысить её надёжность, главное – усилить броневую защиту до 30 мм.

Танки А-20 и Т-32 были представлены летом 1939 г. Государственной комиссии для проведения сравнительных испытаний. Комиссия отметила, что оба они "выполнены хорошо, а по своей надёжности и прочности выше всех опытных образцов, ранее выпущенных". Госкомиссия считала, что танк Т-32 должен иметь более мощную броню, однако вывода, на каком варианте танка необходимо окончательно остановиться, не сделала. Очень много было сторонников танка с колёсно-гусеничным движителем. Последовавшие осенью испытания также не решили вопроса о выборе типа танка.

Лишь накопленный опыт боевых действий (в том числе начавшейся Второй мировой войны) к концу 1939 г. окончательно убедил в необходимости поставить на танк более мощное вооружение, противоснарядную броню и гусеничный движитель. После этого и были ускорены работы по созданию танка Т-34, который в конструктивном отношении являлся дальнейшим развитием танка Т-32.

Известная всему миру "тридцатьчетвёрка" была принята на вооружение нашей армии Постановлением правительства от 19 декабря 1939 г., когда опытный её образец не был ещё изготовлен. Этим же постановлением был дан заказ на выпуск в 1940 г. 220 танков данного типа".

Это, так сказать, взгляд заказчика, причём довольно давний. Но, может быть, с течением времени появилась какая-либо дополнительная информация? Что же, воспользуемся более свежим источником – книгой "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова", изданной в Харькове в 1997 году и приуроченной к 70-летию КБ. С точки зрения разработчика, события выглядели так:

"В октябре 1937 года завод № 183 получил от Автобронетанкового Управления РККА задание на разработку нового манёвренного колёсно-гусеничного танка. Для выполнения этого серьёзного задания М. И. Кошкин организовал новое подразделение – КБ-24. Конструкторов в это КБ он подбирал лично, на добровольных началах из числа работников КБ-190 и КБ-35. Численность этого КБ составила 21 человек:

Кошкин М. И., Морозов А. А., Молоштанов А. А., Таршинов М. И., Матюхин В. Г., Васильев Л. П., Брагинский С. М., Баран Я. И., Котов М. И., Миронов Ю. С., Календин B. C., Моисеенко В. Е., Шпайхлер А. И., Сентюрин П. С., Коротченко Н. С., Рубинович E. С., Лурье М. М., Фоменко Г. П., Астахова А. И., Гузеева А. И., Блейшмидт Л. А.

Конструкторское бюро КБ-190, руководимое Н. А. Кучеренко, продолжало работы по модернизации танка БТ-7 и доработке конструкторской документации танков БТ-7М и БТ-7А.

Новое КБ-24 менее чем за год спроектировало колёсно-гусеничный танк, которому был присвоен индекс А-20. Он был выполнен в точном соответствии с техническим заданием заказчика – Автобронетанкового Управления РККА. От БТ-7М танк А-20 отличался прежде всего новой формой корпуса, впервые в танкостроении было применено расположение броневых листов под углом. Впоследствии такой принцип построения бронезащиты стал классическим, широко применялся в танках всех стран. А-20 отличался также новым приводом к ведущим колёсам, три из четырёх катков (на борт) были ведущими.

Колёсно-гусеничный танк БТ-2

Небольшой отрыв по ТТХ танка А-20 по сравнению с БТ-7М явился причиной создания в КБ-24 "инициативного" танка, названного Т-32. Существенным его отличием была замена колёсно-гусеничного движителя более простым, чисто гусеничным. Отмена колёсного хода на Т-32 позволила не только значительно упростить конструкцию танка, но и за счёт сэкономленного веса усилить бронезащиту. На этом образце была установлена более мощная пушка калибра 76 мм.

На Главном Военном Совете в августе 1938 года, где рассматривались результаты выполнения задания АБТУ РККА, М. И. Кошкину удалось добиться разрешения изготовить в металле наряду с колёсно-гусеничным танком А-20 и чисто гусеничный Т-32.

К середине 1939 года опытные образцы танков А-20 и Т-32 были изготовлены и представлены Государственной Комиссии для проведения испытаний. Комиссия отметила, что оба танка "по прочности и надёжности выше всех опытных образцов, выпускаемых ранее", но ни одному из них не было отдано предпочтение.

Проведённые вторичные испытания опытных танков А-20 и Т-32 осенью 1939 года, а главное, проходившие в то время боевые действия в Финляндии со всей очевидностью подтвердили, что тактическую подвижность в условиях пересечённой местности, особенно в осенне-зимний период, могут обеспечить только гусеничные машины. Одновременно была определена необходимость дальнейшего повышения боевых параметров танка Т-32 и особенно – усиления его защиты.

В предельно короткие сроки конструкторским бюро была проведена доработка танка Т-32 путём дальнейшего усиления бронезащиты, вооружения и осуществления ряда других конструктивных изменений. В результате этой работы был создан образец танка, который получил наименование Т-34 и в дальнейшем стал основным танком Советской Армии в годы Великой Отечественной войны".

Итак, при некоторых несущественных различиях, в обоих изданиях рисуется в целом одинаковая картина: в октябре 1937 года завод № 183 (этот номер Харьковский паровозостроительный завод им. Коминтерна получил во второй половине 1936 года) получил от АБТУ РККА задание на разработку нового колёсно-гусеничного танка БТ-20. Для его выполнения М. И. Кошкин организовал новое подразделение – КБ-24. Конструкторов он подбирал лично, на добровольных началах, из числа работников КБ-190 и КБ-35 (последнее занималось обслуживанием серийного производства тяжёлого танка Т-35). От своих предшественников новый танк отличался прежде всего формой корпуса. Впервые в танкостроении было применено расположение броневых листов под углом.

Колёсно-гусеничный танк БТ-7 образца 1937 года

В процессе проектирования колёсно-гусеничного танка БТ-20 у М. И. Кошкина и А. А. Морозова (или у одного М. И. Кошкина) возникла смелая и новаторская мысль ограничиться одним гусеничным движителем и за счёт сэкономленной массы усилить броневую защиту и вооружение – установить 76-мм пушку. В августе 1938 года на заседании Главного Военного совета М. И. Кошкину удалось преодолеть сопротивление военных и добиться разрешения осуществить в металле наряду с колёсно-гусеничным и чисто гусеничный вариант. Причём, как это следует из многочисленных источников, "добро" конструкторам дал сам И. В. Сталин.

К середине 1939 года опытные образцы обоих танков были изготовлены и представлены Государственной комиссии, но ни одному из них не было отдано предпочтение. Однако новые испытания и опыт советско-финской войны подтвердили преимущество чисто гусеничных машин.

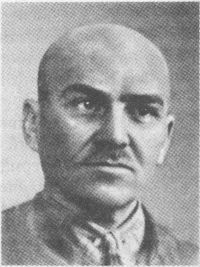

014 Афанасий Осипович Фирсов

Если отжать всё выше изложенное до сухого остатка, то всю историю создания Т-34 можно тезисно изложить следующим образом: сначала новаторская мысль талантливого конструктора, затем смелая инициатива и, наконец, лучший в мире танк, "шедевр мирового танкостроения". И всё это, заметьте, не благодаря, а вопреки, преодолевая на всех этапах упорное сопротивление недоумков-военных, не понимавших своего счастья.

В целом именно такая картина, безусловно, в менее утрированном виде, и стала на многие годы официальной версией создания танка Т-34. Ситуация несколько изменилась с началом перестройки. Впрочем, и в конце 1980-х годов документы периода 1930-1940 годов, связанные с отечественным танкостроением, были в большинстве своём недоступны для исследователей. Поэтому начали появляться слухи.

Первой появилась версия о том, что право авторства на танк Т-34 принадлежит не М. И. Кошкину, а А. О. Фирсову. Утверждалось, что именно последний в процессе работ по модернизации танков БТ задумал и начал проработку новой перспективной машины. Однако арест (по мнению многих не без участия Кошкина) прервал его участие в проектировании. Машину доводили другие, а имя Афанасия Осиповича Фирсова на долгие годы было предано забвению. Разобраться в этом вопросе удалось довольно быстро, достаточно было сопоставить некоторые факты и даты. Но, чтобы читателю была понятна суть вопроса, необходимо хотя бы вкратце рассказать об А. О. Фирсове и его деятельности.

А. О. Фирсов был дипломированным инженером ещё дореволюционного "замеса", да ещё и заграничного. В 1910 году в Германии он окончил высшую техническую школу по специальности конструктор по дизелестроению. Работал на судостроительных заводах в Нижнем Новгороде и Николаеве, а с 1930 по 1931 год – в автотракторном КБ технического отдела ЭКУ ОГПУ. В декабре 1931 года он возглавил конструкторское бюро Т2К танкового отдела Харьковского паровозостроительного завода им. Коминтерна. Как раз в это время на заводе шёл трудный процесс освоения серийного производства танка БТ-2, конструкторским обеспечением которого и занималось КБ Т2К. Под непосредственным руководством Фирсова в течение пяти лет были спроектированы танки БТ-5, БТ-7, БТ-7А, велись работы и над рядом опытных образцов. Последней работой, начатой под его руководством, стала установка на танк БТ-7 дизельного двигателя. Осенью 1936 года были изготовлены четыре дизельных танка, получивших заводской индекс А-8. Той же осенью А. О. Фирсова отстранили от руководства конструкторским бюро, но он продолжал работать в нём в качестве рядового конструктора. В марте 1937 года Афанасий Осипович был арестован. После шести лет лагерей, в 1943 году, его расстреляли. В 1956 году А. О. Фирсов был посмертно реабилитирован за отсутствием состава преступления.

Тактико-технические требования к колёсно-гусеничному танку БТ-20 АБТУ РККА выдало заводу № 183 13 октября 1937 года. Даже работы над танком БТ-7ИС, послужившим основой для выработки ТТТ к БТ-20, начались только весной 1937 года. А ведь именно БТ-20 считается отправной точкой истории Т-34 – с него, собственно, всё и началось. Так что к начальному этапу работ над непосредственными предшественниками "тридцатьчетвёрки" А. О. Фирсов никакого отношения иметь не мог. Эти работы велись уже под руководством нового главного конструктора – М. И. Кошкина.