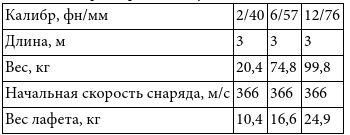

На станках пушки устанавливались на двух кронштейнах. С помощью примитивного механизма наведения пилот мог стрелять под углом в 45° вверх и вниз. Часть канала, по которому летел активный снаряд, была нарезная, а фиктивный снаряд - гладкая. Общая длина трубы у всех пушек - около 3 м.

Британское Адмиралтейство заинтересовалось пушками Дэвиса и к октябрю 1915 г. закупило 293 орудия этого типа.

Любопытно, что в 1917 г. русское Военное ведомство пыталось заказать 30 - 6-фн и 30 - 12-фн пушек Дэвиса. Но тут грянул Октябрь, и стало не до безоткатных пушек.

Итак, можно считать, что Дэвисом были созданы первые безоткатные пушки, в которых использовался принцип инертной массы.

Увы, системы Дэвиса были весьма неэффективны, и после окончания Первой мировой войны их сняли с вооружения и не пытались совершенствовать.

Между тем и в России полковник П.А. Гельвих пытался создать авиационные безоткатные пушки по принципу "инертной массы". Журналом Артиллерийского комитета (ЖАК) № 1355 за 1914 г. был рассмотрен проект 3-дм картечницы Гельвиха. 3-дм (76-мм) тело орудия весом около двух пудов (32, 8 кг) было подвешено под гондолой самолета и заряжалось перед взлетом зарядом весом 53 золотника (226 г) пороха МСК и картечью.

Картечь системы Гельвиха состояла из каркаса и двух латунных дисков, соединенных стержнем. Между ними в два слоя расположены цилиндрические поражающие элементы длиной 12 мм и диаметром 12 мм. Пули заливались канифолью и зажимались гайкой на стержне. При заряжании картечь ввинчивалась наружным концом стержня в особый держатель, помещенный в каморе орудия. При выстреле стержень разрывался, и картечь вылетала. Воспламенение производилось электричеством из кабины. Орудие летело назад и на парашюте спускалось на землю.

В 1915 г. 76-мм пушку Гельвиха установили на заднем лонжероне центроплана самолета "Илья Муромец". Было произведено несколько выстрелов на земле и два в воздухе. Однако из-за громоздкости системы и низкой кучности 76-мм пушка Гельвиха не была принята на вооружение.

Помимо того полковник Гельвих создал в 1915 г. еще одну 47-мм безоткатную пушку, работавшую по принципу инертной массы. Пушка была создана из двух стволов 47-мм корабельной пушки Гочкиса.

При выстреле активный снаряд летел вперед, а фиктивный снаряд летел назад. Стрельба велась штатными морскими 47-мм осколочными снарядами с 8-секундной дистанционной трубкой.

Морское ведомство выдало Гельвиху для опытов два ствола 47-мм пушек и 100 снарядов с 8-секундными трубками.

Однако и эта система Гельвиха не пошла в серийное производство.

А вот Рябушинского можно справедливо назвать создателем достаточно широко распространенного типа безоткатных орудий со схемой "свободная труба".

70-мм пушка Рябушинского имела гладкий ненагруженный ствол с толщиной стенок всего 2,5 мм и весила всего 7 кг, ствол был помещен на легкую складную треногу. Угол вертикального наведения 0°; +90°.

Снаряд калиберный массой 3 кг, заряжание производилось с казенной части. Патрон унитарный, заряд помещался в гильзу из сгорающей ткани с деревянным или цинковым поддоном. Дальность стрельбы была невелика, всего 300 метров, но для позиционной войны этого хватало. Дальность стрельбы многих бомбометов того времени вообще не превышала 300 м.

26 октября 1916 г. на заседании Артиллерийского комитета ГАУ была рассмотрена документация Рябушинского, и в июне 1917 г. на Главном артиллерийском полигоне (под Петроградом) начались полигонные испытания пушки Рябушинского. Но революция не дала возможности довести пушку до войсковых испытаний.

Согласно рапорту Главного артиллерийского полигона (ГАП) в ГАУ от 28 июня 1917 г., 9 июня того же года на ГАП (Ржевке под Петроградом) была произведена стрельба из пушки Рябушинского. Сделано 19 выстрелов болванками весом 7 ⅓ фунта (около 3 кг) и зарядом дымного пороха. Снаряд и заряд, соединенные проводниками, вкладывались с дула. При этом снаряд удерживался в канале на месте упором шпенька снаряда в дульный срез стенки.

Воспламенение заряда с помощью электричества.

Вес пушки с треногой 19,25 фунтов (около 7,9 кг). Дальность стрельбы 149 сажень (318 м).

Ствол при стрельбе слегка раздулся позади цапфенного кольца, то есть там, где находился заряд. Зажим на треноге слаб, пушка после выстрела часто принимала вертикальное положение.

Немного упрощая, скажу, что пушка Рябушинского по устройству и баллистике представляла собой улучшенный вариант фаустпатрона, разумеется, без кумулятивного снаряда.

Кроме того, Дмитрий Павлович провел исследования и испытания безоткатной пушки с инертной массой (кстати, это его термин из доклада 20 декабря 1916 г. на заседании Московского математического общества) и реактивного снаряда с соплом Лаваля. Профиль сопла был рассчитан так, что поток газов из пороховой камеры втекал в него с дозвуковой скоростью, а вытекал со сверхзвуковой. Это позволяло существенно увеличить тягу двигателя.

В годы Гражданской войны Д.П. Рябушинскому пришлось эмигрировать. Дмитрий Павлович с 1922 г. - доктор физико-математических наук Парижского университета, с 1935 г. - член-корреспондент Французской академии наук. Данных о работах Рябушинского над безоткатными орудиями во Франции нет. Позволю себе предположить, что это было связано с нежеланием создавать подобные орудия в стране - потенциальном противнике России. Дмитрий Павлович прожил долгую жизнь и умер в Париже в 1962 г.

Глава 3

Явление героя

Леонид Васильевич Курчевский родился в 1891 г. в мещанской семье, окончил два курса физико-математического факультета Московского университета, но в 1913 г. по каким-то причинам был отчислен и стал лаборантом Московского педагогического института имени Шелапутина.

С юных лет Курчевский прекрасно чувствовал конъюнктуру. С началом Первой мировой войны возникла необходимость в траншейных орудиях - Курчевский предлагает оригинальную конструкцию гранатомета. Он был создан по схеме средневековой баллисты. Основной частью гранатомета была стальная штанга, на одном конце которой крепился стакан для вкладывания рукояти ручной гранаты образца 1914 г., а с другой - противовес. Стрелок вручную с помощью рукояти зубчатой шестерни раскручивал штангу. А в нужный момент он (или 2-й номер расчета) нажимал на спуск, отмыкалась защелка, и граната летела по инерции.

Опытный образец гранатомета был изготовлен в механической мастерской Охтенского порохового завода. В ходе испытаний дальность метания гранат составила 110–158 шагов (78-112 м). Однако одна из гранат попала в свой бруствер, а еще несколько полетели назад.

ГАУ, согласно Журналу Артиллерийского комитета № 1361 от 6 августа 1915 г., решило уплатить Курчевскому 800 рублей и предложило доработать гранатомет с тем, чтобы обеспечить своевременное срабатывание защелки. Деньги Леонид Васильевич взял, но дорабатывать свои изобретения он не любил и к гранатомету больше не возвращался.

С 1919 г. Курчевский руководил мастерской-автолабораторией при Комитете по делам изобретений, а в 1922–1924 гг. он стал начальником лаборатории отдела военных изобретений Комглисс, который тогда находился в Москве в Мертвом переулке, д. 20. Курчевский сразу проявил себя властным авторитарным начальником. От подчиненных во все инстанции шли жалобы, часто созывались собрания лаборатории, где стороны, не стесняясь в выражениях, выясняли отношения.

Но, несмотря на склоки, Курчевский изобретал. Вот далеко не полный перечень его работ: полярная лодка-вездеход с авиационным мотором; электрическая машина, использующая энергию малых течений; горючее, заменяющее бензин, - смесь эфира со спиртом-сырцом; эмульсия для автомобильных шин, затягивающая пулевые пробоины; крылатая торпеда с реактивным двигателем; бесшумная пушка; дульный тормоз к обычным орудиям; переделка легкового автомобиля ГАЗ-А в трехосный вездеход на колесном и гусеничном ходу, система централизованного регулирования уличного движения в Москве и т. д. Вдобавок он писал научно-фантастические повести и охотничьи рассказы.

В январе 1923 г., заведуя Лабораторией-мастерской Комитета по делам Изобретений ВСНХ и ЦУМТа НКПС, Леонид Курчевский из рабочих и служащих организовал частную фирму - артель "Заводское дело". Что поделаешь - НЭП был "в угаре".

В 1922 г. в руки Курчевского попали документы лаборатории Д.П. Рябушинского. Попали, скорее всего, нелегально. Мне удалось найти в делах лаборатории Курчевского фотокопии документации Аэродинамического института Рябушинского. В военных и научных организациях России в 1917–1922 гг. не практиковалось фотографирование документов. Их перепечатывали на машинке, переписывали от руки, делали "синьки" (цианотилия).

В 1923 г. Л. Курчевский и сотрудник отдела военных изобретений ВСНХ С. Изенбек подали заявку на изобретение безоткатного орудия (ДРП).

С весны этого года Курчевский буквально бомбардировал письмами все инстанции, вплоть до главкома Вооруженных Сил С.С. Каменева, предлагая свои ДРП. Это дало результаты: завод № 8 (им. Калинина) получил указание переделать в ДРП две 57-мм пушки Норденфельда. 20 сентября 1923 г. обе пушки испытали на подмосковном полигоне в Кунцеве. На стрельбах присутствовал сам заместитель председателя Реввоенсовета Эфраим Склянский. Результат: 25 сентября на специальном совещании под председательством Каменева постановили начать работы по созданию полковой пушки ДРП и автоматический "самолетной ДРП".

16 октября 1923 г. Курчевский направляет главкому Каменеву проект 102-мм авиационной ДРП. Вес пушки с установкой 160 кг. В боекомплект входили 20 унитарных картечных выстрелов весом по 24 кг. Итого вес боекомплекта с пушкой был 640 кг. Начальная скорость снаряда была невысока - 348 м/с. Картечь содержала 85 картечных пуль весом по 200 г. По расчетам Курчевского, на дистанции 330 м площадь поражения должна составить 40 квадратных сажень. Проект был одобрен, и Курчевский приступил к созданию авиационной пушки, не прерывая, впрочем, работы над сухопутными орудиями.

25 сентября было собрано совещание под председательством главкома Каменева, которое постановило:

1. Изготовить опытную ДРП из 57-мм береговой пушки на тумбе и испытать ее.

2. Разработать автоматическую самолетную ДРП и выяснить, на каком аппарате ее можно установить.

3. Разработать полковую ДРП калибра 57 мм, весом 2 пуда, с дальностью стрельбы 2000 м и углом возвышения больше или равным 35°.

4. Приступить к разработке бездымного и беспламенного заряда для ДРП.

Однако довести 102-мм авиационную пушку и другие ДРП Курчевскому не удалось. 23 сентября 1924 г. ОГПУ арестовало Курчевского, но не за "политику", а "за расхищение государственного имущества". Сам Курчевский утверждал, что казенные деньги он потратил на проектирование вертолета. Так или иначе, но ни денег, ни вертолета в наличии не оказалось.

Коллегией ОГПУ Курчевский был осужден к 10 годам лишения свободы. Срок отбывал Курчевский на Соловках. Кипучая энергия и страсть к изобретательству не оставили его и там. Начальство обратило на него внимание и назначило заведующим электрохозяйством УСЛОНа. Курчевский наладил работу местной кузнецы, сделал лодку повышенной проходимости (во льду) и, по некоторым данным, - даже действующую модель ДРП, которую после демонстрации лагерному начальству якобы утопил в море.

Постановлением комиссии ОГПУ от 3 января 1929 г. Курчевский был досрочно освобожден.

За время отсутствия Курчевского многое изменилось. Безоткатными орудиями, независимо друг от друга, стали заниматься многие ученые и организации, например, Газодинамическая лаборатория под руководством Б.С. Петропавловского, коллектив "особой комиссии" под руководством профессора Беркалова, и другие.

В конце 1924 г. по приказанию заместителя председателя Реввоенсовета СССР И.С. Унщдихта была организована Особая комиссия под руководством Трофимова в составе Розенберга, Соколова, Рдултовского, Федорова, Самсонова "для изучения имеющегося образца трехдюймовой гаубицы ДРП и разработки на том же основании новых более усовершенствованных образцов таких гаубиц". Речь идет о 76-мм гаубицах, сконструированных сотрудниками Косартома (Комиссии особых артиллерийских опытов) и, в частности, Беркаловым.

В 1925 г. комиссия под руководством товарища Саахава испытала несколько 76-мм гаубиц. Тела были изготовлены из негодных для службы 3-дм полевых пушек.

Первый вариант. 3-дм гаубица № 1-В, заряжаемая с дула, с ниппелем в 70 мм и навинчиваемой короткой задней воронкой и с тонкой дульной частью. Эта гаубица с цапфенными кольцами и с цапфами, так как она предполагалась для наложения на первый вариант верхнего бронзового станка, разработанного Соколовым.

Второй вариант. 3-дм гаубица № 1-С, с расточенной зарядной каморой и с утолщенной дульной частью. Заряжание тоже с дула. Гаубица предназначалась для испытания стрельбой надульных мин. Имела тот же наклон и позволяла навинчивать на нее задний срез или короткую, или другую, более удлиненную, заднюю воронку. Цапфы гаубицы позволяли накладывать ее на тот же бронзовый станок.

Третий вариант. 3-дм гаубица № 2 с чекой, заряжаемая с казны, без ниппеля, также позволяла навинчивать на задний срез ту или иную воронку. Гаубица имела кольцо с цапфами на тот же бронзовый станок.

Четвертый вариант. 3-дм гаубица № 1-Д такого же внутреннего устройства, как и № 1-В, с тем же ниппелем и возможностью навинчивать любую заднюю воронку, но с утолщенной дульной частью, как в гаубице № 1-С. Гаубица № 1-Д цапфенного кольца не имела, так как она предназначалась для наложения на новые варианты верхних станков, не требующих цапф у орудия.

Железный лафет системы Соколова с осью и деревянными колесами диаметром 610 мм с железным клином. Лафет этот имел верхнюю алюминиевую площадку для наложения на нее верхних станков системы Соколова обоих вариантов, соединяемых с нею посредством особого стяжного хомутика.

Стальная тренога системы Соколова. Ноги для лучшей устойчивости связаны тремя шарнирными тягами, другими концами укрепленными на подвижной муфте, скользящей по средней трубке треноги. Накладываются все станки разрабатывающихся систем. Алюминиевая тренога Соколова - того же устройства.

Снаряды:

а) фугасный содержал около 0,65 кг тротила, с алюминиевой головкой и ведущим задним медным кольцом, навинченным на дно снаряда на оловянном припае;

б) картечь с папковыми парафинированными боковыми стенками, стальной донной частью и деревянной головкой. Содержала 280 пуль по 11 грамм;

в) надульная мина весом 8 кг с ВВ около 4 кг. Мина с трубчатым хвостом и тремя стабилизирующими крыльями.

Гильза разработана составная, имевшая боковые стенки из особой сгорающей ткани, заднюю стенку - деревянную, боковую чашку и металлический поддон.

Боевой заряд - из быстро горящего пироксилинового пороха завода Ротвейль, весом 250 г.

Испытания проводились в присутствии комиссии, возглавляемой Дыбенко. В первый день, 11 ноября 1925 г., производилась стрельба из гаубицы № 1-Д на стальном треножном станке фугасными снарядами и картечью. Отмечено слабое действие картечи по деревянному щиту (41 % пробоин, засело 38 % пуль, отскочило - 21 % пуль). Мала начальная скорость.

Испытание надульных мин велось из одного тела гаубицы № 1-С без лафета. Гаубица укладывалась на накладную стенку окопа и привязывалась к двум кольям, вбитым по сторонам. При последнем выстреле гаубица была установлена на деревянные салазки Соколова (первая их проба), положенными на тупую наклонную стенку окопа и привязанными также к кольям. Всего сделано 3 выстрела минами весом около 8 кг с зарядом 0,25 кг пороха Ротвейль, под углом 45°.

У первой мины разорвался хвост близи от дула, и мина полетела неправильно. Сама мина разбилась. У двух других мин полет был правильный. Дальность падений - 685 м и 700 м, при боковом разлете между ними 20 м. Салазки при выстреле разбились. Минами из гаубицы стреляли и ранее, а разорвавшаяся мина была новой системы. Выявлена необходимость привязывания гаубицы при стрельбе, так как мина своим хвостом свободно движется по дулу гаубицы, и не получается силы, тянущей гаубицу вперед, как у калиберных снарядов.

Второй день испытаний проходил 12 ноября 1925 г. Велась стрельба фугасными снарядами.

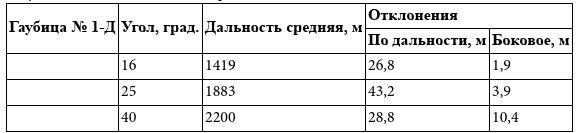

Таблица 3

Результаты испытаний 12 ноября 1925 г.

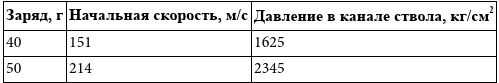

Испытывались и различные типы авиационных пушек. Среди них 47-мм пушка ДРП. Первая стрельба состоялась на НИАПе 22 декабря 1927 г.

Таблица 4

Результаты стрельбы 22 декабря 1927 г.

На испытаниях 29 декабря 1927 г. была получена начальная скорость 234 м/с.

В 1928 г. велись испытания 47-мм ДРП с тяжелым стволом.

Таблица 5

Результаты испытаний 2 февраля 1928 г.