Так и хочется рассказать о финансовых гениях американских фирм Лэка и Голанда, сумевших в 1904–1905 гг. всучить России 13 негодных для боевого использования малых подводных лодок. Правда, янки наказали и японцев, продав им 5 таких же лодок.

Бекаури, правильно оценив конъюнктуру в руководстве советских ВМС, предложил несколько проектов сверхмалых подводных лодок. Вот, мол, подойдет британский Гранд-флит к Кронштадту или Севастополю на пушечный выстрел, а наши сверхмалые подводные лодки тут как тут. Мало того - сверхмалую подводную лодку можно доставить для диверсий и в отдаленные точки. Нет, не на верблюдах, а на… самолетах.

Идеи Бекаури заворожили наших военморов. И вот в 1934 г. в составе 1-го отдела Остехбюро была создана конструкторская группа, проектировавшая подводные лодки. Главным конструктором 1-го отдела был инженер Ф.В. Щукин, но общее руководство осуществлял Бекаури.

В этом отделе в 1934–1936 гг. параллельно проектировались: атомное подводное специальное судно (АПСС) или телемеханическая подводная лодка; автономная подводная лодка (АПЛ); радиотелеуправляемая подводная лодка; малая подводная лодка водоизмещением 60 т.

АПСС представляла собой сверхмалую (надводное водоизмещение 7,2 т, подводное 8,5 т) подводную лодку, вооруженную одним носовым неподвижным торпедным аппаратом. Управление производилось двумя способами: обычным (единственным членом ее экипажа) и дистанционным. В последнем случае прорабатывалась возможность управления АПСС с так называемых "водителей" - с надводных кораблей или самолетов. "Волновое управление" должно было осуществляться с помощью установленной на этих "водителях" специальной аппаратуры "Кварц" (разработка № 134), созданной специалистами того же Остехбюро. В "телемеханическом" варианте АПСС вместо торпеды несла установленный на ее месте заряд взрывчатки весом 500 кг.

Прочный корпус был сигарообразной формы, с двумя накладными килями, разделен на 5 отсеков. В съемном носовом отсеке размещался заряд ВВ, снабженный неконтактным взрывателем. Второй отсек содержал носовую полубатарею аккумуляторов (33 элемента) и часть вспомогательной аппаратуры телеуправления. Третий отсек - центральный - пост ручного управления. Здесь находились кресло водителя, штурвал, контрольные приборы и перископ, выдвигавшийся над корпусом на 65 сантиметров. Сверху место водителя закрывала прочная рубка с четырьмя иллюминаторами и входным люком. В отсеке также размещалась основная часть аппаратуры телеуправления, балластная, уравнительная и торпедозаместительная цистерны, механизмы управления торпедным аппаратом. В четвертом отсеке находилась кормовая полубатарея аккумуляторов (24 элемента) и часть аппаратуры телеуправления с рулевыми машинами, работающими на сжатом воздухе. В пятом отсеке размещался электромотор постоянного тока мощностью 8,1 кВт и гребной вал с винтом.

В корме имелось хвостовое оперение с рулями. В прочных килях были установлены 4 баллона на 62 литра сжатого воздуха, используемого для продувки цистерн и работы элементов автоматики. Между килями располагался открытый торпедный аппарат под 457-мм торпеду.

Сверху на прочном корпусе были установлены мачты антенного устройства, а на верхней поверхности второго и пятого отсеков - иллюминаторы с фарами, направленными вверх, служившими для опознавания и наблюдения снаряда в темное время. На кормовом отсеке крепился прибор, периодически выбрасывающий в воду флуоресцирующий состав зеленого цвета, облегчавший слежение за снарядом в светлое время. Перед рубкой был установлен аварийный буй с электролампой и телефоном. Транспортно-подвесные узлы располагались сверху над вторым и четвертым отсеками, расстояние между узлами составляло 4,9 метра.

Основным режимом управления АПСС являлось управление по радио при визуальном слежении за ним с самолета-водителя или корабля. Оно осуществлялось путем передачи шифрованных радиосигналов в УКВ-диапазоне при надводном положении АПСС или в длинноволновом диапазоне при погружении на глубину 3 метра. АПСС имел специальные приемники УКВ и ДВ с дешифратором, который преобразовывал радиокоманды в посылки постоянного тока, управлявшие элементами автоматики снаряда. Вспомогательным режимом было механическое управление, которое использовалось с помощью механического автоматического курсопрокладчика. Этот режим использовался на глубине 10 метров, движение в таком режиме могло продолжаться до пяти часов. Предусматривалось и ручное управление, в котором все принципы управления сохранялись те же, что при радиоуправлении.

В качестве носителя и пункта воздушного управления АПСС планировался гидросамолет АНТ-22, созданный бюро А.Н. Туполева. АНТ-22 мог транспортировать одну сверхмалую подводную лодку типа АПСС на внешней подвеске, а в переоборудованных поплавках - даже две. Дальность полета позволяла ему доставлять этот груз в точку, удаленную от базы на 500–600 км.

Идея доставки сверхмалой подводной лодки самолетом и управления ее с самолета была полнейшим техническим бредом. Тем не менее А.Н. Туполев простроил опытный образец "морского крейсера" МК-1 (АНТ-22). "Крейсер" представлял собой цельнометаллический двухлодочный гидросамолет-катамаран.

Согласно ТТЗ, самолет определялся как морской крейсер, назначением которого являлись разведка отдаленных районов открытого моря, сопровождение флота, бомбардировка баз и укрепленных районов противника. То есть МК-1 предназначался для решения всего комплекса задач, ранее ставящихся для различных проектируемых и строящихся дальних морских разведчиков, бомбардировщиков и торпедоносцев. Выбор двухлодочной схемы изначально был обусловлен дополнительными предполагаемыми задачами - транспортировкой крупногабаритных грузов, в том числе малых подводных лодок или полупогружаемых торпедных катеров. Силовая установка - 6 тандемно установленных двигателей М-34 мощность по 825 л.с.

Заводские испытания МК-1 начались 8 августа 1934 г. и продолжились до 8 мая 1935 г. Машину испытывали летчики Т.В. Рябенко и Д.Н. Ильинский. Общая оценка самолета такова: "Управляемость самолета при различных комбинациях работы моторов следует признать хорошей". Максимальная скорость у поверхности воды составила 233 км/ч, на высоте 3000 м - 207 км/ч. Практический потолок 3500 м самолет набирал за 57 мин., время виража составило 82–89 секунд.

После установки на самолете штатного комплекта оборудования и вооружения он с 27 июля по 15 августа 1935 г. прошел полный цикл государственных испытаний. При наружной подвеске данные несколько снизились: максимальная скорость у поверхности воды составила 205 км/ч, крейсерская - 180 км/ч, практический потолок 2250 м.

Признавалось, что по своим мореходным качествам МК-1 обладает хорошими обводами и гидродинамикой, способен взлетать и садиться в открытом море при волне до 1,5 метров и ветре до 12 м/с. Однако показатели скорости, потолка и дальности полета (1330 км) не отвечают требованиям времени. Предлагалось продолжить улучшения самолета, для чего установить более мощные двигатели М-34 РН или М-34ФРН.

Увы, в середине 1935 г. работы над МК-1 были прекращены, так как во второй половине 1930-х гг. его летные качества выглядели анахронизмом, и МК-1 мог стать легкой добычей не только истребителя, но и современной "летающей лодки". Кроме того, для обслуживания такого гиганта требовалось большое количество технических средств и наземного персонала. Подготовка к полету и само его обеспечение оказались слишком сложными и длительными.

В 1935 г., сразу после завершения проектирования АПСС, их строительство поручили Ленинградскому судостроительно-механическому заводу № 196 ("Судомех"). Были построены две сверхмалые подводные лодки проекта АПСС, первая в 1935 г. в клепаном, а вторая в 1936 г. - в сварном исполнении. Обе сверхмалые подводные лодки проходили заводские испытания, но на вооружение их не приняли. В официальных отчетах о реализации данного проекта говорится, что "проблема дистанционного управления этой лодкой далека от положительного решения". До испытаний с участием водителей дело вообще не дошло, и перед началом Второй мировой войны сверхмалые подводные лодки АПСС разобрали.

Вторая подводная лодка Остехбюро получила шифр "АПЛ" (аэро-подводная лодка). Первоначально ее тоже проектировали как снаряд, управляемый по радио с самолета, но в дальнейшем проект дорабатывался как сверхмалая подводная лодка с экипажем.

Этим проектом занималась другая группа инженеров 1-го отдела во главе с Ф.В. Щукиным. К августу 1935 г. на заводе № 196 ("Судомех") был изготовлен опытный образец. АПЛ представляла собой однокорпусную сверхмалую подводную лодку водоизмещением 18 т, вооруженную двумя 457-мм бортовыми торпедными аппаратами открытого типа. Экипаж лодки - 4 человека. Силовая установка состояла из дизель-мотора мощностью 24 л. с. (при форсировании до 36 л. с.) и гребного электромотора, работавшего от аккумуляторной батареи.

Заводские испытания АПЛ проводились в августе 1935 г. в Ораниенбауме. В ходе испытаний было совершено несколько довольно успешных выходов в Финский залив. В ноябре вышел приказ наркома обороны, предписывавший Управлению военно-морских сил РККА обеспечить постройку десяти сверхмалых подводных лодок типа "усовершенствованной АПЛ", со сдачей первых шести в 1936 г.

В ноябре 1935 г. сверхмалую подводную лодку по железной дороге доставили на Севастопольскую базу Остехбюро в Балаклаву, где должны были пройти ее приемо-сдаточные испытания. По их результатам планировалось внести необходимые изменения в проект промышленной серии сверхмалых подводных лодок, получивших условное обозначение "Пигмей".

Однако постройка серийных АПЛ шла черепашьими темпами. Остехбюро по частям выдавало заводу № 196 проектную документацию на "Пигмеев", но завод отказывался начать работу. Во-первых, он хотел получить полный проект, во-вторых, требовал, чтобы проект был утвержден начальником Морских Сил, тогда как Управление кораблестроения УВМС РККА не считало возможным утверждать проект до завершения испытаний опытовой АПЛ. И лишь 27 июня 1936 г. проект "Пигмея" (усовершенствованной АПЛ) одобрил заместитель начальника УМВС РККА флагман 1-го ранга И.М. Лудри. Через полтора месяца после этого из командировки в Италию вернулся В.И. Бекаури, которому удалось сдвинуть дело с места. На заводе № 196 под руководством инженера А.Н. Щеглова началось строительство головной сверхмалой подводной лодки серии "Пигмей".

"На базе в Балаклаве бригада рабочих "Судомеха" под руководством инженеров К.А. Щукина (однофамильца главного конструктора проекта) и Шебалина долго доводила, но так и не довела АПЛ до кондиций, нужных для приемки флотом. Зато ресурсы дизеля, электромотора, аккумуляторов и другого оборудования они изрядно уменьшили. В этом быстро убедился экипаж во главе с помощником командира подводной лодки "А-3" старшим лейтенантом Б.А. Успенским, назначенным на АПЛ 19 августа 1936 г. из состава 1-й Бригады подводных лодок Черноморского флота. На командира Бригады, флагмана 2-го ранга Г.В. Васильева, руководство возложило ответственность "за обеспечение проведения приемочных испытаний АПЛ ОТБ".

По требованию сдатчика АПЛ Ф.В. Щукина, следовало в полной мере соблюдать режим, соответствующий грифу "ОС" ("Особая Секретность"). В результате особый отдел штаба флота настоял на том, чтобы испытания проводились в пределах Карантинной бухты и в основном ночью.

Приемка шла неудачно. Она началась в октябре 1936 года, но до конца года так и не завершилась. Дело кончилось тем, что старший лейтенант Б.А. Успенский (по его собственным словам, "попавший в командиры АПЛ по стихийным обстоятельствам") в декабре обратился прямо к Начальнику Морских Сил с предложением прекратить испытания. Мучений АПЛ всем доставила с избытком. "Условия обитаемости на лодке исключительно тяжелые", - было сказано в одном из актов приемной комиссии, а к ним надо добавить постоянные неполадки техники. Травили воздух манометры высокого давления, сильные вибрации свидетельствовали о рассогласовании электромотора с линией вала, а магнитный компас, из-за близкой прокладки электрического кабеля, давал ошибку до 36 градусов.

Опытный, изготовленный в единственном экземпляре, дизель сильно грелся, грохот его был слышен на несколько миль, к тому же он сильно дымил, а электромотор после нескольких испытаний под водой просто сгорел. Испытания торпедных аппаратов чуть не закончились катастрофой: если на первой торпеде при выстреле не взвелся курок и она вскоре утонула, то вторая задела при выстреле за корпус и с погнутым оперением перешла на циркуляцию, чуть не задев на очередном витке саму АПЛ.

Несмотря на неудачные испытания прототипа, поздней осенью 1936 г. на заводе № 196 начали строить еще несколько сверхмалых подводных лодок улучшенного типа АПЛ ("Пигмей"), но ни одну их них не завершили. По словам заводского инженера Кузнецова, один недостроенный "Пигмей" (головной в серии) Бекаури демонстрировал прямо в цехе какому-то высокому начальству весной 1937 г. Но уже в конце года заказ на строительство "Пигмеев" был аннулирован. Инженер Щеглов, отвечая на вопросы комиссии некоего Нарыкова 11 октября 1937 г. сказал: "В настоящее время имеется два типа малых ПЛ: подлодка АПЛ и подлодка "Пигмей", то есть АПЛ улучшенная. Последнее решение - оснастить "Пигмеи" трубчатыми торпедными аппаратами безпузырной стрельбы, c удлинением лодки на 400 мм"".

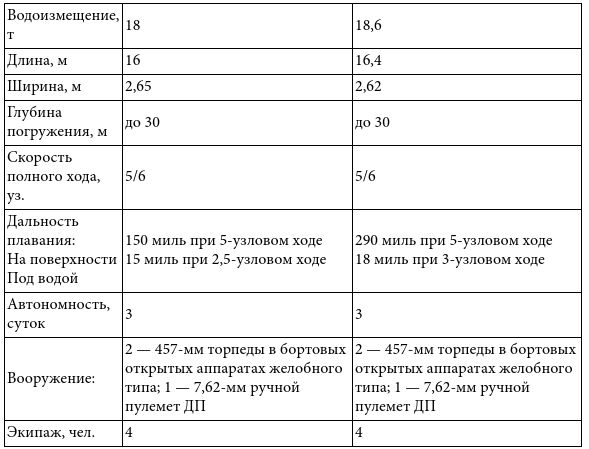

Таблица 1

Тактико технические данные АПЛ "Пигмей"

В конце 1937 г. сотрудники НКВД арестовали главного конструктора АПЛ инженера Ф.В. Щукина. В обвинительном заключении по делу Щукина, написанном сотрудником особого отдела НКВД при Остехбюро А.П. Грунским, говорилось, что обвиняемый "проводил вредительскую деятельность умышленно неправильным проектированием предназначенных для вооружения РККФ новых типов подводных лодок, в результате чего запроектированные сверхмалые подводные лодки оказались непригодными для вооружения РККФ". Обвинительное заключение начальство утвердило 20 февраля 1938 г., а спустя три дня Щукина расстреляли.

К началу Великой Отечественной войны АПЛ (или "Пигмей"?) официально числилась за Наркоматом ВМФ как опытовая подводная лодка. В строй она официально не вводилась, в состав какого-либо из флотов не зачислялась и хранилась на берегу. По одним данным, АПЛ (или "Пигмей"?) так и оставили на бывшей Севастопольской базе Остехбюро в Балаклаве, по другим - перевезли в Феодосию, где установили на территории испытательной базы морского оружия НК ВМФ. Летом 1942 г. лодка оказалась в руках немцев, однако ее дальнейшая судьба точно не известна.

В конце 1980-х гг. чехословацкий историк Рене Гренер передал коллекционеру из Конакова Борису Лемачко несколько фотографий советской сверхмалой подводной лодки. Я думаю, что это, вероятнее всего, "Пигмей". Феодосийский историк О. Ольховатский предположил, что снимки сделаны в поселке Орджоникидзе под Феодосией на территории завода "Гидроприбор".

В августе 1942 г. эту подводную лодку осмотрели итальянские офицеры из 10-й флотилии МАС. И вот из статьи в статью кочует неизвестно откуда взявшееся высказывание итальянцев: "Это была новейшая единица, находившаяся на заключительной стадии оборудования, ее размеры не отличались от итальянского типа СВ, но корпус был стройнее и длиннее. Лодка имела довольно большую, но узкую рубку трапециевидной формы. На середине высоты корпуса находились продолговатые углубления, позволявшие располагать в них торпеды".

А один наш великий историк считает, что, "возможно", немецкие конструкторы - создатели сверхмалой подводной лодки "Зеехунд" - использовали в своей работе проект Остехбюро. А почему бы не проект лодки Колбасьева?

Глава 7

Катера "волнового управления"

И вот Бекаури предложил прекрасное средство для борьбы с Гранд флитом. Предположим, противник подходит на дистанцию огня орудий главного калибра к Кронштадту или Севастополю. Но вот с разных направлений дредноуты атакуют десятки торпедных катеров, которые подходят почти в упор и топят "просвещенных мореплавателей". Пусть большинство катеров потоплено артиллерийским огнем. Но потерь среди красных военморов нет. Катера управляются по радио с эсминцев и самолетов. Такая идиллия не могла не привести в умиление наших военморов, и Бекаури получил новые деньги, новые заводы и десятки катеров для опытов.

Уже в 1924 г. к работе по телеуправлению катеров подключилась группа талантливого изобретателя А.Ф. Шорина, создателя советского звукового кино. Хотя основной принцип - управление с помощью радиоволн - у обоих конструкторов был одинаков, разрабатываемые ими системы отличались одна от другой. Бекаури, стремясь облегчить работу оператора, включил в свой комплекс счетно-решающий прибор, который автоматически вырабатывал курс выхода телеуправляемого катера в атаку. В комплексе Шорина курс рассчитывал по карте оператор. Кроме того, Бекаури размещал станцию управления на корабле, а Шорин - на самолете, с которого, как он считал, можно раньше обнаружить корабли противника и вывести в атаку на них радиоуправляемые катера.

В 1927 г. в Гребном порту в Ленинграде председателю ВСНХ В.В. Куйбышеву продемонстрировали управление по радио при помощи системы Шорина небольшим катером "Оса". Куйбышев и в последующие годы посещал лабораторию Шорина, интересовался результатами деятельности ее коллектива.

Получив заказ от Морских Сил, Шорин проделал большую работу по созданию аппаратуры для радиотелеуправления торпедным катером. Для обеспечения испытаний флот передал его лаборатории трофейный английский торпедный катер типа "Торникрофт" и штабной катер "Орлик".

В книге "Катера пересекают океан" очевидец Б.В. Никитин писал: "На них перенесли приборы со стендов лаборатории.

Вскоре после моего назначения в НТК заместитель А.Ф. Шорина П.П. Литвинский показал мне комплекс радиотелеуправления, объяснил принцип его действия и продемонстрировал работу.

- Сейчас я покажу вам, Борис Викторович, как работает оператор, - сказал Литвинский, когда мы вошли в заставленную приборами рубку "Орлика".

Он сел за пульт станции управления и быстро и толково объяснил взаимосвязь приборов. Я с интересом смотрел, как Литвинский "задавал" на пульте команды на изменение курса и скорости катера, сбрасывание торпед, как загорелись лампочки на передатчике, свидетельствуя о том, что команды, превращенные в комбинации радиоимпульсов, пошли в эфир.

Литвинский попросил одного из инженеров передавать на катер команды, и мы вышли на причал. "Торникрофт" стоял неподалеку.

- Радиокоманды с "Орлика" принимаются на катере, - Литвинский показал на антенну, - усиливаются в приемнике, после чего приводят в действие приборы, которые управляют двигателями, рулем или торпедным аппаратом. По радиокоманде можно ставить и дымовую завесу - эта аппаратура также управляется на расстоянии. Впрочем, сейчас вы сами все увидите.

Мы прошли на катер. Странно было наблюдать, как, выполняя радиокоманды с "Орлика", "сами" начинали работать механизмы на "торникрофте", запускались двигатели, перекладывался руль…