Так, в оперативной сводке 246-й стрелковой дивизии записано: "…Заградительный отряд и батальон связи обороняли Малахово-Волжское, Литвиново. Объединенной группой в составе 35 чел. с 6.00 наступали на известковый завод. Не доходя до завода 200 м, группа была подвергнута сильному пулеметному и минометному обстрелу и контратакована. С большими потерями отошла…" Вместе с частями и подразделениями 246-й стрелковой дивизии сражался и 87-й лыжный батальон. Чтобы остановить продвижение противника в месте прорыва, армейское командование стало собирать "все тылы: полторы сотни из инженерного батальона, сотни всяких отстающих по деревням, пустили в ход все спецдивизии [вероятно, все дивизионные спецчасти.. – С.Г.] … 70 человек связистов", роту пополнения для 39-й армии. В разговоре с командующим фронтом генерал-майор Шарапов заявил: "Имеющимися силами, я думаю, можно сдержать распространение противника дальше, но восстановить положение с этими силами не сможем". В ответ генерал-полковник Конев приказал "прекратить панику, остановить наступление врага и прорвавшиеся его части уничтожить, ни шагу назад, отходящих расстреливать на месте". На генерал-майора Шарапова возлагалась персональная ответственность как на командующего "северной группы войск 29-армии" за восстановление положения, ему было приказано вступить в командование 375, 174, 220, 243-й стрелковыми дивизиями и частями усиления армии, находившимися севернее Волги.

К 18 часам противник занял Ножкино, Петелино, Нов. Коростелево, Бухавино, Филькино, т. е. населенные пункты на северной стороне Волги, перерезав коммуникации 29-й, 39-й армий. В телеграмме шифром И. С. Коневу 22 января генерал-майор Швецов докладывал: "С 12.00 22 января подвоз всех видов снабжения прекратился".

Следует пояснить, что с начала наступления армии ее управление было разделено. Командующий армией генерал-майор В. И. Швецов, член Военного совета армии бригадный комиссар Н. Н. Савков, некоторые начальники подразделений штаба армии были в наступающих войсках правофланговой группы. Начальник штаба армии генерал-майор В. М. Шарапов с частью управления находился на северном берегу Волги. В "Справке", обобщающей разведданные за конец января – начало февраля 1942 г., эта часть штаба была названа "сев. [верный] КП". Связь штаба фронта с генерал-майором Швецовым осуществлялась не напрямую, а через штаб 29-й армии, т. е. через генерал-майора Шарапова. Все донесения, телеграммы, шифровки, поступавшие в штаб армии из полуокруженной, а потом окруженной группировки войск 29-й армии, сразу же передавались в штаб фронта. В то же время в отдельных случаях реакция командования фронта, ряд приказов командующего фронтом генерал-полковника Конева позволяют предположить, что не со всеми поступающими документами он был знаком лично.

Радиосвязь с командующим армией у начальника штаба В. М. Шарапова была практически все время, но иногда сведения запаздывали. Первая запись в "Журнале боевых действий" армии об отсутствии сведений "о действиях правофланговой группировки (381, 185, 369 и 183 сд, танковая группа, 24 и 39 огмд)" сделана за 23 января. Генерал-майор Швецов также не всегда имел сведения "о положении частей севернее р. Волга". Телеграммы из войск, находившихся южнее Волги, практически всегда подписаны командующим 29-й армией генерал-майором Швецовым и членом Военного совета бригадным комиссаром Савковым, телеграммы, шифровки и сообщения из штаба 29-й армии – начальником штаба генерал-майором Шараповым и военкомом штаба старшим батальонным комиссаром Чепурных. Иногда связь штаба армии с управлением армии в окружении осуществлялась самолетами связи и посыльными. Но "в первых числах февраля обмен почты прекратился. Данные авиаразведки о перегруппировках пр-ка нами сообщались шифром", – говорилось в упоминаемой выше "Справке". Позднее, при выходе из окружения, радиосвязь будет прервана на несколько дней.

Ниже, чтобы избежать сложных, перегруженных информацией предложений, будем называть только фамилию командира или политработника без указания званий и должностей, как в документах.

Рано утром – в 5.50–23 января из штаба фронта генералу Швецову ушла шифровка, подписанная Коневым и Захаровым: "Противник, видимо, пытается прорваться из Ржева на запад. Приказываю: принять все меры, чтобы не допустить прорыва противника на запад в направлении Бахматово, Соломино. Вам передано 365 сд, 375 сд. Силами Вашей армии и переданными двумя дивизиями организовать удар по уничтожению прорвавшейся группы противника. Вам передано 646 ап РГК…" При этом задача по захвату армией Ржева командованием фронта снята не была. Заканчивалась шифровка следующими словами: "Хозяин [И. Сталин. – С.Г.] крайне недоволен и не допускает мысли, как могло получиться, что полк противника оттеснил две наши дивизии".

Недовольство Хозяина понять можно. Отрезанной от основного фронта оказывалась группировка войск численностью, по самым скромным подсчетам, от 50 до 60 тысяч человек. Причины сложившейся ситуации очевидны: крайняя малочисленность 174-й и 246-й стрелковых дивизий, на которые пришелся основной удар противника, усталость людей, отсутствие боеприпасов.

Не очень понятна ситуация с "переданными дивизиями". Согласно записям в "Журнале боевых действий" 29-й армии за 22 января, 375-я стрелковая дивизия и так уже была в составе армии и противостояла атакам противника на направлении Ножкино, Петелино, Нов. Филькино, а взаимодействуя с 174-й стрелковой дивизией – на рубеже Ильино, Колесниково, Буханино. 23 января части дивизии воевали и на рубеже Тимонцево.

365-я стрелковая дивизии была той самой, о которой командующий фронтом И. С. Конев рассуждал в разговоре с Д. С. Леоновым 21 января, не желая давать ее Швецову. Штаб фронта вечером того же дня – в 22.40 – решил, что она вместе с 375-й стрелковой дивизией с 23 января должна была войти в состав 30-й армии. Но события этого и следующего дней заставили командование фронта изменить решение, и дивизии 22 января были переданы 29-й армии. Но если 375-я стрелковая дивизия в этот день уже вела оборонительные бои, о чем говорилось выше, то ситуация с 365-й стрелковой дивизией разворачивалась значительно сложнее.

Вероятно, между двумя названными приказами от 21 и 22 января был еще какой-то приказ, в котором дивизия, скорее всего, была передана 39-й армии. На момент написания книги этот приказ найти не удалось. Подтверждением названного факта может быть сообщение генерал-майора Шарапова начальнику штаба фронта М. В. Захарову, вероятно, вечером 22 января: "Насчет 365 сд. Швецов пытался задержать ее, но к исходу дня, когда командир дивизии поставил вопрос: "Что делать?", Швецов, не имея права держать больше дивизию, ответил командиру: "Действуйте по своему усмотрению", но предупредил, что он может возвратиться обратно". Вероятно, уже в самом конце дня 22 января штабом фронта был подписан приказ о передаче 365-й стрелковой дивизии 29-й армии. Шарапов докладывал Захарову [запись переговоров без фиксации даты и времени. – C.Г.], скорее всего, или в конце дня 22, или в самом начале 23 января: "Приказ относительно ввода в действие 365 сд немедленно по получению от Вас был передан по радио Швецову. Приказ принят… Ответа не получено. Посланные делегаты – офицеры связи не возвращаются".

Таким образом, несмотря на слова о "переданных" дивизиях, к утру 23 января дополнительных сил у 29-й армии не появилось. С началом дня дивизии правофланговой группировки армии продолжали наступление на Ржев. Дивизии центра и левого фланга "перешли в наступление с задачей окружения и уничтожения противника, прорвавшегося на Тимонцево, Бухавино". Но противник, наступая "силою до 5 батальонов с 6 танками" к 14 часам занял Усово, Воробьево. К 20.00 противнику удалось "соединить восточную и западную группировку и окончательно перерезать коммуникацию 29 и 39А". Вспомним, что, по немецким данным, соединение наступавших восточной и западной немецких групп произошло в 12.45.

С этого момента войска двух армий и 11-й кавалерийский корпус Калининского фронта были отрезаны от основного фронта, началась их борьба с противником в условиях полуокружения.

Тем временем 365-я стрелковая дивизия в 6 часов утра 23 января уже "вышла в район Осуйское", что на 14 км южнее Окороково, где с ее командиром встречался командующий 29-й армией. Дивизии было приказано сосредоточиться в районе Карпово. Зам. комбата 433-го отдельного саперного батальона 365-й стрелковой дивизии Г. И. Кравченко после войны вспоминал: "… Северо-западнее Ржева дивизия вошла в прорыв через коридор, пробитый войсками 39-й армии. Мы шли стремительно, за трое суток отшагали около 200 км. Тыловые подразделения (медсанбат, хозчасть и др.) далеко отстали, в прорыв не вошли, а затем их вообще задержали. Возле деревень Соломино – Кокошкино наши части переправились через Волгу (известные места последующих боев) и далее устремились на юго-запад, следуя за соединениями 39-й армии, которая уже завязала бои за Сычевку…

Дни середины января установились ясные, морозные, кругом безбрежные снега, искрящиеся на солнце, а над нами немецкие самолеты. Они бомбили, обстреливали, жгли деревни. Справа и слева от коридора прорыва шли жестокие бои. Мы дошли почти до истока Днепра".

Весь день 23 января Шарапову шли запросы от Захарова с требованием информации о дивизии: "365 сд… немедленно повернуть на север", "… Добейтесь от Швецова: повернута ли 365 на север…", "… Повернута ли на север 365 сд и где она сейчас находится?.." Отметим, что в этот день переговоры с 29-й армией вел только начальник штаба фронта М. В. Захаров. Возможно, командующий фронтом И. С. Конев выезжал в войска.

К 22 часам 23 января Швецов в документе "Обстановка на правом фланге 29 А" на имя И. С. Конева докладывал: "365 сд в районе Карпово. Отдано приказание по радио и офицерами связи о возвращении в район Окороково для наступления в общем направлении Кокошкино". В "Журнале боевых действий" фронта за 24 января записано, что 365-я стрелковая дивизия вышла из района Карпова в 2.00 на север с задачей уже в 16.00 из района Брехово наступать в направлении Кокошкино, Стар. Коростелево. По уточненным данным, из района Карпово дивизия выступила лишь 25 января в 3.30 и, по информации на 16 часов, уже наступала в направлении Кокошкино, Спас-Митьково.

Таким образом, из имеющейся информации о 365-й стрелковой дивизии следует, что 22 января, в момент крайней необходимости дополнительных сил для сдерживания немецкого наступления в районе прорыва, 365-я стрелковая дивизия ушла на юг, потом в крайней спешке возвратилась к месту прорыва, но он был уже вермахтом закрыт. И после этой трехдневной, почти тридцатикилометровой "прогулки" по бездорожью в условиях сильных морозов и высокого снега дивизия уже к концу дня 25 января вступила в бой. Позднее в "Докладе о боевой деятельности Южной группы 29-й армии" генерал-майор В. И. Швецов писал: "365 сд, находившаяся 22.1.42 г. в районе Окороково и в подчинении которой мне было отказано, ушла на юг и в самый решительный период участия в бою не принимала. Марш на юг и возвращение в состав 29-й армии на север заняло 3 суток. Дивизия вернулась измотанной и почти небоеспособной, без тылов". Запомним последнюю фразу, она понадобится позднее.

Необходимо дополнить, что во время немецкого наступления 22–23 января была отрезана от основного фронта и часть 178-й стрелковой дивизии 22-й армии (схема 7). Дивизия выполняла задачу по освобождению поселка Оленино западнее места прорыва советских войск. В "Историческом формуляре дивизии" события этих дней описаны следующим образом: "Противник 22–23 января массированным одновременным ударом с востока (Ржев) и с запада (Урдом, Молодой Туд) с применением авиации и танков ликвидировал прорыв 39А и занял сплошную оборону Ржев – Молодой Туд.

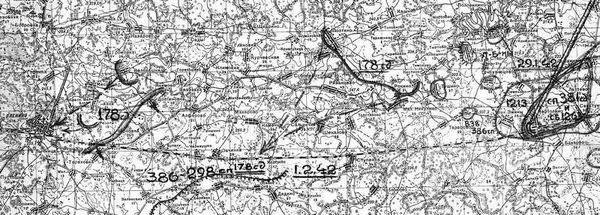

Схема 7. Фрагмент отчетной карты 29-й армии. Февраль 1942 г.

Для восстановления положения командарм 22 приказал снять 386 сп с подступов к Оленино и из района Чертолино наступать с целью ликвидации прорыва противника. 386 сп вместо участия в атаке на Оленино двинулся в направлении Мал. Никулино – Зайцево, однако ком. фронтом приказал вернуть полк, занять прежний участок и во взаимодействии с 298 сп и кавотрядом выбить врага из Оленино.

Противник воспользовался отходом 386-го полка, ослаблением южной группы [дивизии. – С.Г.] и повел наступление подразделениями 235 пп и кав. бригады СС из Горенка и линия… [написано неразборчиво. – С.Г.] на правом фланге южной группы, потеснив подразделения кав. отряда. Одновременно силою до одного пп враг начал наступление из района Погорелки, Глядово в направлении Зайцево – Чертолино, создавая угрозу тылам 39 А и намереваясь отрезать нашу южную группу от частей 29-й и 39-й армий. Вопрос об овладении Оленино отпал.

У южной группы создалось исключительно тяжелое положение. Отрезаны были и пути снабжения боеприпасами и продовольствием. Связи с 39-й и 29-й армиями не было. Боеприпасы и продовольствие на исходе. Раненых эвакуировать некуда. Пришлось создавать органы управления и снабжения, перейти на местные заготовки продовольствия".

Итак, к вечеру 23 января 1942 г. от основного фронта были отрезаны войска 39-й армии и 11-го кавалерийского корпуса. 29-я армия оказалась разрезанной надвое. На северном берегу Волги остались 174, 220, 243 и 375-я стрелковые дивизии. 183, 185, 246, 365, 369, 381-я стрелковые дивизии, танковая группа, часть 510-го артиллерийского полка РГК, 24-й и 39-й отдельные гвардейские минометные дивизионы и некоторые другие подразделения остались южнее Волги, в полуокружении. За период с 16 по 24 января потери армии составили 1 500 человек убитыми и до 3000 ранеными.

Писатели в наступающих войсках

В середине января в наступающие войска 29-й армии приезжали известный советский писатель А. А. Фадеев и журналист, позднее также ставший известным писателем, Б. Н. Полевой. Сведения об этой поездке сохранились в очерке последнего "На острие клина", а также в воспоминаниях Героя Советского Союза В. Р. Бойко, бывшего в те дни военным комиссаром 183-й стрелковой дивизии.

По словам Б. Полевого, в то время корреспондента газеты "Правда", он, А. Фадеев, корреспонденты Совинформбюро А. Евнович и "Комсомольской правды" С. Крушинский оказались "на острие того самого клина, что глубже других вонзился сейчас в расположение противника". Б. Н. Полевой несколько преувеличивал, острие клина советских войск было в районе Сычевки и дальше. Но и в местах, куда добрались журналисты, было не менее опасно: "Машину, конечно, оставили еще за Волгой, ибо все тут простреливается, и даже не из орудий, а из минометов. С утра до вечера над лесом, в котором расположились войска, висит двухфюзеляжный немецкий корректировщик, который получил у нас в частях два прозвища: "старшина" и "очки". "Старшина" потому, что стоит зазеваться, как он сейчас же вызывает на зазевавшихся огонь артиллерии, а "очки", так сказать, по зрительному сходству. И стоит какой-нибудь машине высунуться из леса, немецкие артиллеристы со свойственной им аккуратностью начинают "класть" в этом квадрате свои снаряды. Тщательно, расчетливо так класть. Бьют по маленьким группам, а снайперы не брезгуют и отдельным бойцом, если он развесит уши.

Передвигаемся только по лесу. Это странный, марсианский какой-то лес. Всюду торчат обезглавленные стволы, иссеченные артиллерией. Лишь по ночам со всеми предосторожностями, без огней, по дорогам, проложенным по дну оврагов, сюда подвозят боеприпасы. Продукты же бросают с самолетов, но из-за малого размера этого клина, сказать по совести, большинство из них попадает к немцам, и они злорадно орут нам скверными голосами через мегафон: "Рус Иван! Данке шон! Спасибо! Едим твою свинину с горохом. Очень вкусно. Зер шмек!"

Сами же мы, откровенно говоря, больше питаемся "конницей генерала Белова", то есть трупами лошадей кавалерийского корпуса, которых немало валяется здесь с дней первого нашего наступления… Мы режем конину на тонкие куски и стараемся глотать их замороженными, пока не оттаяли. Фадеев же научил нас приготовлять из них особое блюдо, как это делают удэгейцы на Дальнем Востоке. Большой камень-валун обкладывается костром. Когда валун накаляется, на него бросают тонкие кусочки конины. И запекают это то с одной, то с другой стороны. Хлопотно это. Но такое мясо есть все-таки можно. Мы так и назвали его – "мясо по-фадеевски". А что станешь делать, ведь рацион здесь – по сухарю на брата или половина горохового концентрата, который варить некогда и приходится грызть. Ну а если повезет, по головке чесноку. Чеснок привозят нам по земле вместе с боеприпасами. Началась цинга. И продукт этот приобрел чисто военное значение. Если удастся натереть им кусок закопченной "по-фадеевски" конины, получается просто шикарное блюдо…

Разместились мы все не то чтобы в блиндаже, а в этакой земляной пещерке, которую сами и выкопали в откосе лесного оврага, застелили и накрыли еловыми ветвями. Наступление прекратилось, Части залегли в обороне, окапываются. Наступать нечем, да и некем. В иных полках до сотни активных штыков, а то и меньше. И писать нам отсюда не о чем. Да, если и найдешь, что написать, как отсюда передашь корреспонденцию? Поэтому мы тоже, так сказать, окопались и в нашей земляной норе укладываемся спать один к одному, как шпроты в банке…

Умываемся мы все эти дни снегом. Плавить снег для умывания хлопотно, да и небезопасно. И потому на бронзовых от копоти костров лицах наших как бы надеты белые маски. Лицо Евновича обметала прямо-таки арестантская щетина. У Фадеева обозначились бородка и усы… Он все время ходит от артиллеристов к саперам, от саперов на передовую, в пехотинские засады. Все время в движении, в поиске. Стыдно от него отставать. И мы бредем за ним, еле волоча ноги, ибо знаем, что путешествия эти ничего для наших читателей не дадут, да и не скоро доберемся мы до них, читателей наших, из-за отсутствия связи.

До всего, что касается душ человеческих, Фадеев ненасытно жаден. Готов по нескольку раз возвращаться к особенно поразившей его сцене или ситуации.

– … Вы понимаете, хлопцы, бледный, худой, глаза провалились, колючие, злые. Ведет он этого дюжего, раскормленного гитлеровца в очках… Ведет и сам на него старается не смотреть, – рассказывает писатель о своей встрече с разведчиком, конвоировавшим захваченного "языка". – Да-да-да. Ведет и смотреть на него, ну, просто не может… У него вся родня на Смоленщине уничтожена. А вот он должен этого типа доставить в штаб, живым и невредимым. Да еще так, чтоб его, сукина сына, случайно свои не подстрелили. Шекспировская трагедия. Да-да-да. Шекспировская и по глубине, и по психологичности…"

О посещении А. А. Фадеевым частей 183-й стрелковой дивизии вспоминал позднее В. Р. Бойко. "Когда уже стемнело, я возвратился на командный пункт дивизии в деревне Ерзово. Еще по дороге мне сообщили, что в избе, в которой я размещался, находятся писатели. Действительно, открыв дверь, я увидел двух человек, занятых оживленным разговором.