Шрекенбах и Вицман были не одиноки в своих попытках вдохновить соотечественников на возвращение к корням при погребении умерших близких. Общество немецкого фольклора (Arbeitsgemeinschaft für deutsche Volkskunde – ADV) Альфреда Розенберга в 1937 г. приступило к исследованию, нацеленному на реконструкцию предполагаемой ритуальной жизни языческих предков современных немцев. Один из ведущих фольклористов – участников проекта, Ганс Штробель, надеялся воссоздать Lebensfeiern (торжества жизни), которыми отмечались рождение, вступление в брак и смерть в "раннюю эпоху нашего народа", и вернуть их в широкое употребление. При этом целью Штробеля было не только "возродить" "соответствующие расе" торжества, но и вернуть во владение "собственность народа, некогда отнятую у него церквями". Здесь, как и в других сферах повседневной жизни, некоторые члены нацистского истеблишмента видели в церкви своего главного идеологического соперника, пусть они и оставались привязаны к ней, соотнося себя в первую очередь с нею в своих усилиях. Такое отношение нацистов к церкви, в свою очередь, напоминает нам о том, сколь сильно обязаны они были прошлому, хотя и занимались радикальной трансформацией немецкой культуры.

В 1938 г. берлинское отделение Общества немецкого фольклора разослало лидерам разных Gauen (нем. округов) – региональных административных отделений партии – анкету, чтобы оценить состояние "внецерковного планирования празднеств и торжеств" на местах. На основе полученных ответов ведомство Розенберга вскоре начало составлять документ, получивший название "Справочник по планированию празднеств жизненного цикла", – руководство для местных лидеров партии по организации нацистских торжеств. Не упуская даже мелочей, авторы описали не только похороны и траурные парады, но и такие детали похоронного обычая, как "немецкое приветствие на похоронах; колокольный звон в той части, которая не предусмотрена конфессиональными требованиями; [и] символические [обычаи], такие как опускание цветов в могилу усопшего". Подобные справочники призывали избегать использования черных гробов, "печального цвета" и "чуждых растений". Любые "расово чуждые символы", присутствующие в месте проведения похорон, – такие, видимо, как распятие – надлежало прятать. Панегиристам рекомендовалось говорить о "выдающихся чертах" ушедшего, в том числе о "любви к Heimat, преданности, прямоте, боевом настрое, желании служить и т.д.", делая особенный акцент на ценности этих качеств "для семьи и расового сообщества".

Между тем институты нацистского государства были не единственным источником инициатив по преобразованию смерти и похорон – предложения поступали и снизу. В 1933 г. кладбищенский смотритель отправил министру образования и науки Бернгарду Русту письмо, в котором настаивал: "культурное обновление сообщества нашего народа" требует преодоления "либерально-материалистического духовного состояния", которое столь сильно пронизывает немецкие кладбища; он призвал создать "похоронный культ [Bestattungskult], общий для всех товарищей по расе [Volksgenossen] вне зависимости от того, богаты они или бедны". В 1937 г. некий инициативный инженер направил правительственным чиновникам в Берлине предложение возродить погребальные обычаи древнего христианства: хоронить покойных в подземных усыпальницах. Каким-то образом, очевидно, инженер связал рождение новой Германии с культурой ранней церкви. Доводы в пользу погребальной реформы не были новыми, как мы знаем из предыдущей главы. И социалисты, и консерваторы уже давно пришли в отчаяние от "духовного состояния" берлинских мест для захоронения. Но эти идеи получили новый импульс после 1933 г., когда смерть, с ее практиками и материальной культурой, стала рассматриваться в качестве основы для переформулирования немецкости.

То, что члены нацистской партии взяли под свой контроль главные в Берлине институты, связанные с культурой кладбищ, несомненно, ускорило этот процесс. В 1934 г. Йозеф Пертль, член НСДАП с 1921 г., был назначен директором берлинского Управления садово-паркового хозяйства (Stadtgartenbaudirektor). Он служил также президентом Германского общества садово-паркового искусства (Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst) – крупнейшей профессиональной организации ландшафтных архитекторов и садоводов. Будучи преданным нацистским активистом, Пертль видел задачу своего подразделения в том, чтобы привести похороны в Берлине в соответствие с тем, что он считал истинным немецким пониманием смерти, и разработать принципы строительства и оформления кладбищ, которые больше соответствовали бы героическим обычаям прошлого. Проблемы берлинской погребальной культуры, считал Пертль, одновременно расовые и духовные: "Немецкое кладбище стало жертвой культурных ошибок прошлых столетий, на протяжении которых Германия была сферой действия чуждых рас и мировоззрений".

Влияние Пертля привело к новому взгляду на кладбища и на "эффектность" надгробий, которая критиковалась еще в Веймарскую эпоху. Когда в апреле 1935 г. Немецкое общество садово-паркового искусства собралось для обсуждения "проблемы кладбищ в Третьем рейхе", президент Пертль рассказал, как, по его мнению, добиться того, чтобы берлинские кладбища гармонировали с позицией Гитлера: "на моем надгробии будет только Адольф Гитлер, ничего больше". Это, сказал Пертль, указывает на идеал простоты и коммунитаризма. "Новое кладбище", вместо того чтобы при помощи изысканных памятников подчеркивать ценность индивида, должно "воздействовать на посетителя посредством полноты своего единства". Неудивительно, что Пертль находил это единство в немецких военных кладбищах Первой мировой войны, которые, по его мнению, прекрасно запечатлели "творческую волю текущего дня". В них "простые формы индивидуальных памятников ясно свидетельствуют о неделимом единстве солдат". Чиновники, разделявшие взгляды Пертля, вскоре стали активно выступать за массовое распространение военного идеала и его особой "немецкой" традиции общественного единения на гражданские кладбища. Оформление выдвинули на передний план. Было мнение, что надгробия должны располагаться горизонтально, а не возвышаться над могилами, неся на своей поверхности лишь имена и даты рождения и смерти покойного. На подлинно немецком кладбище не должно быть ничего, что идет в ущерб эстетическому выражению полного общественного единства.

Нельзя сказать, что подобные предложения не встречали критики. Члены Ремесленной гильдии скульпторов и каменотесов (Handwerker-Innung für das Bildhauer – und Steinmetz-Handwerk) были озадачены содержанием и возможными последствиями речи Пертля. Они без обсуждения отклонили идею, что индивидуальность в надгробиях противоречит новому государству; для них подчинение индивидуального коллективному было явлением Веймарской эпохи. Они боялись, что смерть превратится "в чисто функционалистский государственный вопрос", и аргументировали: хотя "индивид в сегодняшней духовной атмосфере принадлежит государству, в смерти он принадлежит прежде всего своей семье – которая, в свою очередь, есть зародышевая клетка государственного образования". Коллективистское мышление применительно к кладбищам, утверждали члены этой гильдии, создало прискорбную ситуацию во Франкфурте, где вдохновленная социализмом погребальная реформа Эрнста Мэя привела к созданию гражданского кладбища в военном стиле. Каменотесы заявляли, что это – "катастрофа", от которой "отворачиваешься в ужасе". Впрочем, к их облегчению, Мэй находится сейчас "в Москве", где предположительно его работа встретит более радушный прием. Однако антииндивидуалистичный, большевистский дух Веймарской эпохи – воплотившийся в работе Мэя и ему подобных – сохранялся у реформаторов кладбища вроде Пертля, намекали каменотесы. И они надеялись, что этот дух Германией "благополучно преодолен".

Каменотесов, конечно, беспокоило, что предписанное единообразие надгробий скажется на их заработках, однако личная заинтересованность не должна заслонять от нас нечто более общее: нацистская революция и в смерти, и других вопросах в значительной степени оставалась незавершенным проектом и то и дело становилась предметом для переосмысления, пересмотра, переинтерпретации. В конце концов идеал единообразия взял верх, и эта победа тоже важна. В 1937 г. вступили в силу "Указания по проектированию кладбищ", составленные Министерствами внутренних дел Рейха и Пруссии. Все, кто занимались погребением, а также планированием и строительством кладбищ, должны были стараться в своей работе "выражать идею Volksgemeinschaft [нем. – народной общности] сильнее, чем это делалось прежде". Необходимо было подчеркивать равенство и единство и препятствовать появлению на кладбище "индивидуалистических" различий, насколько это только возможно.

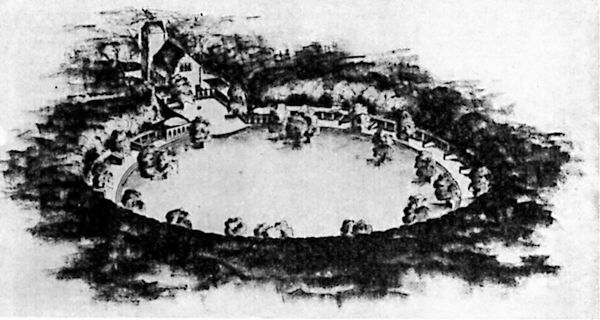

Пертль усердно трудился над тем, чтобы сделать этот идеал частью берлинской погребальной культуры. В 1938 г. он предложил создать огромные круглые лужайки – "Aschenhaine" [нем. Asche – прах, Hain – роща], где в окружении деревьев и среди "цветочных полей" прах мертвых мог быть немедленно "возвращен" в "циркуляционную систему" природы (см. Рис. 2.1). В нацистской поэзии описывались предки, "возвращающиеся в землю", чтобы "жить дальше" в новых формах, – вот так и погребение в Aschenhain позволяло мертвым вновь слиться с природой и таким образом незаметно перейти от одной формы существования к другой. Пертль утверждал: хотя "главная забота пацифиста – это забота о себе как в этом мире, так и в следующем", тот, чье отношение к жизни "героическое <…> знает, что выполнение долга – его обязанность, даже если это означает его кончину". Герой "подтверждает природу и ее законы", не заботясь о своей "индивидуальной загробной жизни [Weiterleben]". Это делалось путем самоотверженного обеспечения природы "строительным материалом новой жизни" – в противоположность сохранению индивидуальности после смерти при традиционном погребении в легко опознаваемой, оригинальной могиле. В Aschenhain, напротив, имена покойных должны были быть написаны на маленькой табличке, чтобы ничто больше не мешало выражению абсолютного социального единства. Как заметил современник, идея Aschenhain выражала "связь человека с человеком, а также их связь с элементами природы".

Рис. 2.1. "Aschenhain с высоты птичьего полета". Рисунок (1938) Йозефа Пертля, заведовавшего садово-парковой архитектурой Берлина. В Aschenhain, по теории Пертля, прах мертвых мог вернуться в "циркуляционную систему природы". Этот рисунок сопровождал статью, написанную Пертлем для отраслевого журнала "Die Feuerbestattung" ("Кремация"). Landesarchiv Berlin, C Rep 110/1075.

Но и представления о подлинно немецком способе погребения имели пределы и противоположные истолкования. Когда Пертль предложил дополнить закон о кремации 1934 г. разрешением строительства и использования Aschenhaine, Министерство внутренних дел Рейха ему отказало, приведя веские причины. Помимо правовых осложнений – по закону о кремации 1934 г. прах надлежало хоронить в урнах, – отказ изменить закон имел и "расово-психологические основания". В министерстве заключили, что "чувства почтения и благочестия у большинства немцев" заставляют "категорически отклонить подобную форму "погребения", поскольку она сделала бы невозможной их физическую связь с умершими". Берлинцы желали посещать могилы своих близких, ухаживать за ними и будут желать этого впредь. Важно, что министерский отказ от плана Пертля был основан на идее крепких уз между берлинцами и их покойными близкими, связи, как считалось, не только культурной, но и расовой по своей природе.

Эту связь нацисты стремились запечатлеть в самом ландшафте Берлина. Во время изначального планирования "Германии" – проекта по полному переустройству города в национал-социалистическом духе – главный гитлеровский архитектор Алберт Шпеер решил, что создание широкой "северо-южной оси" поперек города потребует секуляризации и перемещения нескольких кладбищ. Уцепившись за прекрасную, как ему казалось, возможность, Шпеер заручился поддержкой берлинского уполномоченного по могилам Эрнста фон Харнака (позднее он будет казнен за участие в заговоре с целью убийства Гитлера 20 июля 1944 г.) относительно создания кладбища для самых "важных и ярких персон культурной жизни Берлина". Шпеер воображал, что когда в ходе проекта "Германия" будут вскрыты могилы выдающихся деятелей, их останки можно будет перезахоронить на одном почетном кладбище в столице Рейха. И это кладбище – берлинское Пер-Лашез – станет последним пристанищем для политиков, военных, промышленников, поэтов, музыкантов, художников, философов, ученых, изобретателей, путешественников и прочих "великих немцев" прошлого и будущего. Так, Генрих фон Клейст, которому, как самоубийце, отказали в церковном погребении в начале XIX в., должен был быть выкопан из могилы в Ванзее и перезахоронен там. Кладбище планировалось построить в Тиргардене, на реке Шпрее, у самого парка Бельвю. Расположенное возле центра города, оно было бы легко доступным для посетителей. Это было заметным отклонением от тенденции, восходящей в Европе по крайней мере к концу XVIII в., – перемещать кладбища в городские предместья, что лишний раз подтверждает, какое небывалое значение придавали нацисты присутствию и близости умерших.