1.4 Традиционные техники ткачества

Эволюция ткацких станков способствовала развитию различных техник ручного ткачества. К одному из древнейших способов получения орнаментированной ткани относится так называемое "закладное" ткачество. Оно было известно в Древнем Египте, Индии, Китае других государствах Древнего мира.

Особенность закладного ткачества состоит в том, что узоры здесь выполняются каждым цветом отдельно. Цвета могут соединяться между собой различными способами или не соединяться, образуя зазор в месте стыка. Именно в технике закладного ткачества выполнялись известные китайские ткани косы, она применялась при ткачестве индийских сари г. Бенаресе, в знаменитых коптских тканях, в ткачестве французских шпалер. Закладное ткачество является двухсторонним - лицевая и изнаночная стороны готовой ткани идентичны. Техника достаточно трудоемка. Существует большое количество тканей с "закладами" в традиционном народном ткачестве России конца XIX - начала XX вв. Для Русского Севера было характерно использование контрастного сочетания белого фона и красного узора. Подобные орнаменты широко представлены в коллекции Российского Этнографического музея в качестве декора полотенец, рубах, поясов, передников.

Помимо двухцветных существовали также полихромные "заклады", представлявшие собой сочетания геометрических фигур - столбиков, косых полос, треугольников, квадратов. Орнамент здесь состоял из простейших геометрических фигур: полос, разделенных на косые столбики, квадратов и треугольников. Цветовое решение кроме красного и белого цветов включало синий и оранжевый. Закладные узоры этого типа выполнялись, например, в Тверской области на рубеже XIX–XX вв.

Интересно, что техника "закладного ткачества" применялась в работе и на вертикальных, и на горизонтальных ткацких станках. При ткачестве на горизонтальном станке фон обычно ткался льняными нитками, а узор - шерстью или хлопком.

На вертикальных ткацких станках закладным ткачеством ткали ковры. В этом случае нити утка должны были полностью закрывать нити основы, поэтому и для фона, и для узора использовали шерсть.

Техника браного ткачества значительно отличается от закладной. Название "браное ткачество" происходит от слов "брать", "выбирать". В процессе работы в этой технике использовали специальный пруток или дощечку "бральницу", поэтому браное ткачество может называться также ткачеством "на дощечке" или "на прутиках". Таким образом, выбранные нити основы поднимались отдельно от фоновых нитей, образуя дополнительный зев. Техника браного ткачества похожа на вышивку. Для нее характерно наличие фона и как бы наложенного сверху рельефного узора. Лицевая и изнаночная стороны браных тканей представляют собой негатив друг друга. Обычно орнамент, выполненный в технике браного ткачества, имел горизонтальное построение по всей ширине ткани и геометрическую стилизацию. Композиция орнамента делилась, как правило, на три горизонтальные зоны, верхнюю и нижнюю, которые обычно, дублировали друг друга, и среднюю. Именно средняя зона несла наибольшую смысловую нагрузку, здесь могли быть изображены стилизованные сюжетные композиции "абсолютно идентичные орнаментам древности".

Что касается цветового решения таких тканей, то оно обычно было двухцветным - красный узор на белом фоне. Однако возможно использование одного цвета, например белый орнамент, вытканный по белому фону. В этом случае орнамент строился на контрасте толщины основных и уточных нитей и игре светотени. Так же, как и "заклады", браные ткани могли быть полихромными. Так Северно-русская экспедиция Института этнографии Академии наук в СССР в 1948 г. установила очаги многоцветного браного тканья в Вологодской и Архангельской областях.

Исследователями отмечается широкое распространение браного ткачества в крестьянском быту России в конце XIX - начале XX вв., но появилась эта техника значительно раньше, что подтверждено археологическими находками. Так, например, при раскопках курганов XII–XIII вв. на берегах р. Угры, были обнаружены фрагменты клетчатой шерстяной ткани, выполненной браной техникой. "Вранье" производилось в Москве на царской мануфактуре в XVI–XVII вв., "в описаниях дворцового имущества постоянно упоминаются "браные" скатерти, "браные убрусцы"". Интересно отметить, что техника браного ткачества могла использоваться и в "примитивном тканье", например в ткачестве "на бердечке" и "на ниту".

К текстильным техникам, характерным для работы только на горизонтальном ткацком станке, относятся выборное, переборное, ажурное и ремизное ткачество.

Выборное ткачество по способу выполнения близко к браному, так как для получения узора здесь тоже применялась дощечка - "бральница", но для выборного ткачества не характерно горизонтальное построение узора. Орнамент здесь выполнялся отдельными участками, использовался свободный цветовой ритм, фактура узора оставалась рельефной, а лицо и изнанка ткани являлись негативом друг друга. В XIX–XX вв. многоцветное выборное ткачество, часто в комбинации с браным, бытовало в Новгородской, Вологодской, Ярославской областях России.

Переборное ткачество было распространено в украинском и белорусском народном творчестве. По своему внешнему виду переборная ткань напоминала выборную, но значительно отличалась от нее по технике исполнения. Так, например, полотняный фон выполнялся здесь также при помощи ремизок, но количество их увеличивалось (обычно до четырех); дощечки не применялись. Нити узорного утка в переборной ткани, как и в выборной, закладывались отдельными участками, но для их прокладывания применялись не дощечки-бральницы, а дополнительные ремизки, в которые пробирались нити основы. Главной особенностью переборного ткачества была свобода в расположении и чередовании орнаментальных форм и в применении цвета. Фактура самой ткани была менее рельефной, чем в браных и выборных тканях. Различают два вида "переборов": с одним узорным утком или с несколькими. При работе с одним утком получался двухсторонний орнамент ткани, а при работе с двумя и более утками - одноличный "перебор". Подобная техника широко применялась в белорусском ткачестве при ткачестве многоцветных постилок и полотенец.

Интересным видом ткачества является ажурное переплетение с перевивкой нитей. Орнамент ажурных тканей представлял собой сквозные просветы, такие ткани часто использовались для скатертей, занавесок, полотенец. На рубеже XIX–XX вв. эта техника была распространена во многих районах Русского Севера и в Карелии.

В ткачестве на горизонтальных ткацких станках наиболее распространенной и производительной техникой является ремизное (многоремизное) ткачество. Примеры тканей, выполненных в технике ремизного ткачества встречались на Младшей Волосовской стоянке конца 2 тысячелетия до н. э., славянских погребениях X–XI вв., их можно видеть в одеждах святых на иконах XIV–XV вв. новгородского и галицкого письма. Простейшим видом ремизного ткачества являлась пестроткань или "пестрядь" - рисунки в клетку или полоску. Согласно исследованиям Н.С. Королевой и Л.А. Кожевниковой "многие ее образцы отличаются высокими художественными достоинствами, прекрасным гармоничным колоритом, уравновешенностью пропорций, удачно найденным масштабом рисунков по отношению к пропорциям человеческой фигуры".

Одним из самых распространенных видов ремизного ткачества была "клетчатина". Узор такой ткани образовывался мелким уточным настилом, проходящим по гладкому полотну. Узоры "клетчатины" могли быть разнообразны, что видно из названий: "решеточки", "круги", "огурцы", "пряники", "денежки" и т. д.

К более сложным ремизным тканям относился так называемый "пешечный узор", построенный на игре светотени и состоявший из шашек разной величины. На рубеже XIX–XX вв., были распространены ремизные ткани, выполненные "пешечным узором", на поверхности которых образовывался орнамент, состоящий из пересекающихся кругов с квадратами внутри.

Интересной техникой ремизного ткачества являлось изготовление ткани на непарных нитах. Например, в 3-х нитном переплетении основа пропускалась парами в два нита, а в третий по одной нити из каждой пары.

Интересным представляется тот факт, что в традиционном ручном ткачестве могли ткать, используя комбинированную технику. Так, например, вырабатывались полотенца, у которых на концах были поперечные браные полосы, а середина - ремизное ткачество. Одним из видов комбинированного ткачества являлось ткачество "на куколках". Нити утка наматывались здесь на круглые бумажные трубочки - куколки, и применялась техника закладного ткачества в сочетании с ремизным. Эта техника была описана Н.И. Лебедевой: "При тканье "на куколках" использовали три челнока - один с белой портяной ниткой, другой с шерстяной красной, третий - с шерстяной синей… Получалась двойная ткань: "портяная" подкладка и суконный верх. Цветной узор достигался путем вкладывания дополнительных дощечек позади нита (бральниц), которые образовывали дополнительный зев, то есть нарушали правильное чередование нитей основы…".

Техника ремизного ткачества применялась при изготовлении полотенец, скатертей, покрывал. Декоративные полотенца являлись важной частью интерьера традиционной крестьянской избы на территории России в конце XIX - начале XX вв. На богато украшенном полотенце принято было подносить хлеб-соль, полотенца служили вожжами свадебного поезда, на них несли гроб с покойником и опускали его в могилу. На специальном полотенце - "набожнике" ставили иконы. Исследователь А.Н. Курилович отмечала, что "постоянное украшение полотенцами икон было характерно для православных, тогда как католики вешали на икону полотенце только во время свадьбы". Важной частью традиционной бытовой культуры конца XIX - начала XX вв. были скатерти. На территории Древней Руси скатерть была известна уже в XI–XIII вв., она называлась "столешник".

Традиционные техники ткачества, в особенности закладное, браное и ремизное, получили широкое распространение и развитие. Комбинируя нити основы и утка, используя несложные приспособления (дощечки, прутики и т. д.), человек создавал орнамент, совершенствуя как технологические, так и эстетические навыки.

Ручное ткачество, появившееся в эпоху неолита, являлось одним из основных видов деятельности человека. В результате изучения различных видов плетения, "полутканья" и "примитивного тканья" можно проследить последовательную эволюцию ручного ткачества, способствовавшую появлению "развитого тканья" на вертикальных и горизонтальных ткацких станках, а также выявить многочисленные точки соприкосновения в текстильных традициях разных народов.

Приложение 1

В Приложении 1 некоторые способы витья, плетения и "полутканья" рассмотрены более подробно. Приведенные схемы позволяют выполнить данные виды работы самостоятельно.

Дерганье с использованием четырех петель

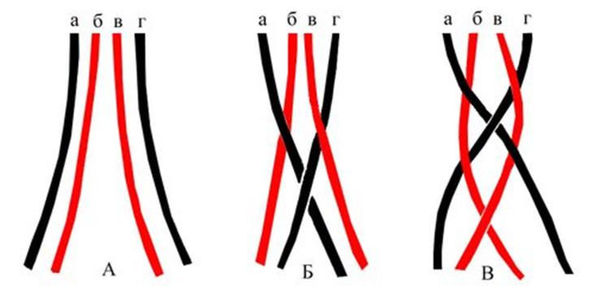

Берутся четыре нити: а, б, в, г (Илл. 3 А). Один конец нитей закрепляется, а свободные концы переплетаются между собой следующим образом: нить (а) перекрывает нить (б), а нить (г) перекрывается нитью (в), но сама перекрывает нить (а) (Илл. 3 Б). Затем нить (а) перекрывает нить (в), нить (г) перекрывается нитью (б), а нить (в) перекрывает нить (б) (Илл. 3 В). После этого всю основу следует дернуть на себя, прибивая полученное плетение.

Илл. 3. Дерганье с использованием пяти петель.

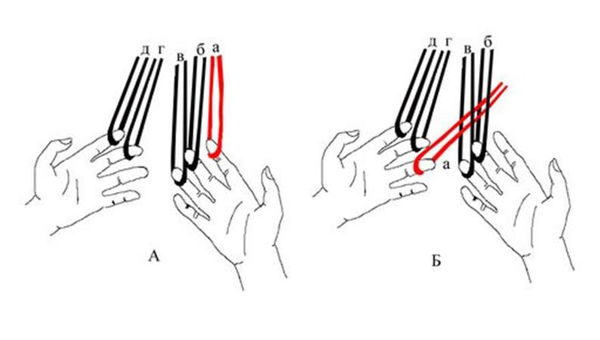

Петли одним концом надеваются на пальцы обеих рук, а другой их конец неподвижно закрепляется. На правой руке петли располагаются на указательном, среднем и безымянном пальцах (петли а, б, в), на левой руке - на среднем пальце и на указательном (петли г, д) (Илл. 4 А).

Свободным безымянным пальцем левой руки крайнюю петлю (а) протягивается через две другие петли (б, в), затем всю основу следует дернуть на себя, прибивая, таким образом, полученное плетение (Илл. 4 Б).

Затем петля (б) переносится со среднего на указательный палец правой руки, а петля (в) с безымянного пальца - на средний. После чего безымянным пальцем правой руки крайняя петля (д) продергивается через петли левой руки (г, а), верхние и нижние петли меняются местами, затем следует снова прибить полученное плетение. Таким образом, каждый раз происходит продергивание крайней петли через две ближайшие петли то слева направо, то справа налево.

Эта техника использовалась автором для проведения мастер класса для детей 12–13 лет (Илл. 5).

Илл. 4. Осаждение плетения

Илл. 5. Плетение "на бутылочке".

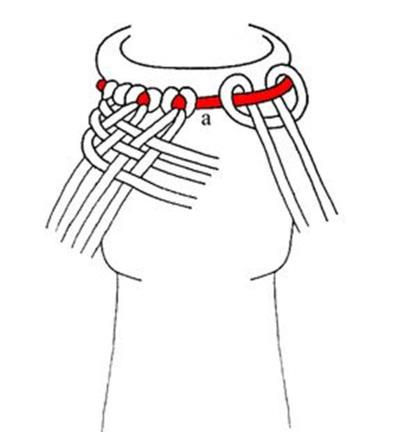

В этом случае на одну общую нить (а) навязываются нити основы, затем нить (а) завязывается вокруг горлышка бутылки. Теперь крайние нити основы, выполняющие роль утка последовательно переплетаются со всеми остальными нитями основы, проходя то под них, то перекрывая их (Илл. 6).

Илл. 6. Плетение "на колодочке".

Вокруг отверстия колодочки с дырой посередине или катушки втыкаются булавки. На каждую из них петлями накидываются нить, которая затем продевается через отверстие колодочки и связывается узлом. Затем эта же нить в виде петли по очереди накидывается на каждую булавку, при этом с булавки снимается предыдущая петля и протягивается через вновь образованную петлю. После того как завершится ряд, готовый шнур нижним узлом нужно оттянуть вниз сквозь отверстие (Илл. 7).