"Наступают годы теократического режима. Платонизм аристократических кругов не мог заполнить умы. Воцарилось пресыщение после опьянения красотой, пламенная жажда спасения после мирских радостей, пуританский фанатизм после культа чувственности и жизнерадостного эпикуреизма. Савонарола принадлежал к числу тех чрезвычайно редких людей, которые появляются в нужный момент. Тот же маленький монастырь Св. Марка, в котором некогда жил святой Антонин, стал снова оплотом христианства. Савонарола снова понес в возбужденные массы те идеи аскетизма и отрицания мира, которые недавно еще исповедовались лишь самым тесным кругом монашества. В противовес пленительным идеалам древности, упоительному гимну жизнерадостности и античной красоты выступила мощная сила тысячелетних церковных традиций и темное владычество религиозных верований и чувств. В январе 1491 года Савонарола начал свои проповеди в Санта-Мария дель Фьоре, а через несколько месяцев Флоренция была уже неузнаваема. Словно гром, обрушилось его демоническое слово на жизнерадостную толпу. Казалось, Бог ниспослал на землю пророка для того, чтобы призвать роскошный город к покаянию. Место светских празднеств заняли религиозные церемонии. Вместо веселых карнавальных песен слышались только духовные песнопения. С каждым днем росло число сторонников Савонаролы. Напрасно угрожал папа отлучением, напрасно протестовали аристократические круги против всевластного демагога, - наэлектризованная толпа была охвачена одним лозунгом "Viva Christo" ("Да здравствует Христос". - Ред. ), начались движения, напоминавшие собой флагеллантизм средневековья. Во Флоренции не господствовал уже больше род Медичи, - Иисус Христос, populi Florentini decreto creatus (творец флорентийцев. - Ред. ), был единственным повелителем и покровителем города. "Аутодафе тщеславия", устроенное в день карнавала 1497 года, означает, по всей вероятности, наивысшую точку агитационной деятельности Савонаролы. 1300 детей вынесли из домов всю мишуру света. Шелковая одежда, музыкальные инструменты, ковры, книги "Декамерона", античные классики и мифологические картины - все взгромоздили в одну огромную пирамиду, и дым ее торжествующе взвился к небесам. Женщины и девушки, увенчанные ветвями олив, в мистическом воодушевлении плясали вокруг костра и бросали в огонь кольца, браслеты и всевозможные другие драгоценности. От Савонаролы исходила, по-видимому, какая-то демоническая гипнотизирующая сила…"

То, что говорит здесь историк искусства, представляется, несмотря на внешнюю кажущуюся правильность, несомненно, той ошибочной логикой идеологии, которая объясняет вещи из головы, а не голову, сознание, из вещей. Правда, крупный переворот в искусстве исходил из Флоренции, правда, что оттуда исходил, по-видимому, и аскетизм, правда, наконец, и то, что можно назвать нескольких крупных художников того времени, которые обратились к аскетизму непосредственно под влиянием Савонаролы. Но это еще ровно ничего не доказывает, это ведь только чисто эмпирическое доказательство. Желая понять сущность явления, мы должны подойти к нему совсем с другой стороны. Мы должны задаться вопросом: какие исторические обстоятельства придали речам Савонаролы столь могущественную убедительную силу? Какие общественные факторы обусловили то, что проповеди этого фанатичного монаха вызвали столь сильную психическую эпидемию что поколение, которое только что предавалось еще полной языческой жизнерадостности, внезапно в страхе и трепете склонило голову перед ликом Христа? Короче говоря, мы должны исходить из того положения, что Савонарола был только орудием истории, теми устами, которыми говорила неумолимая историческая необходимость. Только рассуждая таким образом, мы сумеем найти правильное и исчерпывающее объяснение резкого поворота в общественном настроении конца XV столетия.

Правильное разрешение этого вопроса так просто и очевидно, что весьма редко наблюдается в исторической науке: причиной всего этого служит, несомненно, совпадение страшной и ожесточенной политической и экономической борьбы того времени с первым грозным появлением в Европе сифилиса. Сифилис был тем страшным гостем, который вместе с возвратившимися матросами Колумба высадился в Венеции на европейский берег. По сообщению Ивана Блоха в его истории сифилиса, в настоящее время можно считать вполне доказанным, что сифилис не только не был известен в Европе до открытия Америки, но что его занесли сюда из Гаити два матроса из экипажа Колумба. Блох в точности прослеживает "победное шествие" этой болезни и говорит, что она была занесена в армию Карла VIII Французского, а оттуда во время его войны с Италией распространилась по всему Апеннинскому полуострову. Отсюда и название ее "французская болезнь". Эти обстоятельства обусловливают и взрывоподобный характер ее проявления, то, что сифилис почти одновременно появился в различных городах, приходивших в соприкосновение с французской армией.

Ужас, испытанный европейским культурным миром при появлении грозного гостя, несомненно, удивляет нас, но лишь потому, что мы не имеем и представления о том, в какой действительно ужасающей форме проявлялась в то время эта болезнь. Первый медицинский историк сифилиса, Генслер, начинает свое известное произведение о сифилисе следующими словами: "Многие эпидемии, охватывавшие Европу, были значительно гибельнее и убийственнее, нежели сифилис, появившийся в конце XV века. Но ни одна из них, ни моровая язва, ни чума, ни черная смерть, не производила никогда столь страшного впечатления, не вселяла такого панического ужаса". Этот ужас и эта паника становятся понятными, как только мы знакомимся с описаниями тогдашних форм проявления страшной болезни: они не имеют почти ничего общего с нынешними проявлениями сифилиса и действительно заставляют содрогаться. Если, кроме того, принять во внимание, что весь тогдашний мир был охвачен этой болезнью, стар и млад, мужчины и женщины, то мы поймем, что она действительно должна была вызвать на сцену мрачный и суровый аскетизм и без того уже подготовленный экономическим переворотом.

Чтобы, однако, всецело понять поворот общественного настроения, мы должны принять во внимание еще два обстоятельства. Во-первых, то, что печальная философия, вызванная этой местью природы, потому могла стать силой большей, чем чума, охватившей собой все классы, что здесь не было уже никаких преград и оплотов, которые могли бы охранить богатых. Наоборот, частое пользование последних услугами проституции заставляло имущих страдать от грозной болезни еще сильнее, чем пролетариат, хотя у последнего необычайно благодатную почву для развития сифилиса представляли отвратительные жилищные условия. Второй момент заключается в следующем: в эту чувственную эпоху с ее необычайным сексуальным напряжением сифилис должен был, естественно, стать наиболее чудовищным контрастом, который только можно представить. Для активной жизнерадостности, к которой человека влекло в то время на каждом шагу, сифилис был тягчайшей карой, - для многих же даже мучительнейшей смертной казнью. Невежество времени, поддерживавшееся и без того имевшимися уже налицо аскетическими тенденциями, могло, таким образом, видеть в этой эпидемии только наказание, ниспосланное высшей силой.

Таковы те факторы, которые на исходе XV столетия вызвали столь резкую перемену в общественном настроении Европы. Эти-то факторы и вызвали на сцену Савонаролу. Они открыли ему уста, они воодушевили его разум, снабдили логикой его речь и прежде всего собрали ему огромный круг слушателей. Они - причина того, почему его проповеди возбудили настолько сильную психическую эпидемию, что даже самые светлые умы того времени склонились перед истиной, будто спасение только в аскезе. При помощи некоторых исторических дат можно с поразительной точностью доказать всю правильность такого воззрения. С 1490 года началась во Флоренции ожесточенная классовая борьба; ни в одном другом городе она не достигала такой силы и нигде не было такой массовой нищеты, как именно во Флоренции. Весной 1495 года сюда присоединился еще и сифилис, так как в январе во Флоренцию вступила армия Карла VIII; с весны 1495 года до конца 1497 года сифилис свирепствовал с невероятной силой; в 1498-м сила его ослабела. Посмотрим же, каковы даты деятельности Савонаролы. В первый раз он выступил в 1491 году; 1491–1497 годы - период наивысшего развития его деятельности и влияния; в 1496 году вышли его проповеди, а уже в 1498 году народ настолько перестал считаться с ним, что папа имел возможность казнить неизвестного ему критика.

Между тем в то время в Европе господствовала всюду аналогичная историческая ситуация и поэтому-то всюду произошел аналогичный переворот в искусстве, аналогичное так называемое "углубление". Поэтому-то речи Савонаролы и отдались громким эхом далеко за пределами Италии. Но только поэтому, вовсе не потому, что под влиянием одних только речей Савонаролы все боги жизнерадостности были тотчас же свержены с пьедестала.

Однако несмотря на это, господство аскетизма не могло продолжаться долгое время. Победоносная сила новых могущественных экономических сил была непреодолима и, во всяком случае, достаточно велика для того, чтобы сравнительно быстро справиться со всякой реакцией. В жизни и в искусстве должна была постоянно вновь торжествовать победу пламенная чувственность, которая окружала сияющим ореолом все, решительно все, даже самое низменное и ничтожное. Из этой постоянной борьбы получалась одна равнодействующая: основная тенденция развития Ренессанса то поднималась вверх, то опускалась вниз, - периоды аскетизма и упадка сменялись периодами подъема чувственности и пламенного сладострастия. С другой стороны, эти факторы обусловливали повышение содержания эпохи, углубление чисто животного понимания материального мира и привели, наконец, через весь этот хаос противоречий и бурь к той сияющей красоте, по солнечной дороге которой направились Тициан, Микеланджело, Рубенс и многие другие.

* * *

Ренессанс начался с завоевания телесного человека. Он обязательно должен был начать с этого. Должен был всецело овладеть этой стороной человека, ибо логически необходимо было познать его физиологическую сущность. Прежде всего нужно было научиться воспроизводить человека в его абсолютной реальности; следующей же важной и очередной задачей было установление законов движения нагого человеческого тела. Ибо человек как высшая форма проявления действительности был сущностью, исходным пунктом и конечной точкой всей действительности, ее базисом и вершиной.

Такова была первая задача, представшая перед новой эпохой, в которую вступило человечество. И задача эта была тотчас же принята и разрешена. Тут нужно сделать маленькую оговорку: она была разрешена только теперь не потому, что раньше это было абсолютно невозможно, а потому, что лишь теперь она стала общественной потребностью. Это в конечном счете то же явление, как и при всех технических переворотах. Правильному воспроизведению человека искусство научилось лишь с того момента, когда телесный, физический человек благодаря историческому развитию стал снова, как некогда в античной древности, центром действительности, фокусом и главной целью всей жизни. В широких кругах и даже среди специалистов-ученых распространен тот взгляд, что средневековье разучилось органически правильно воспроизводить человеческое тело, вследствие мнимого внешнего аскетизма, герметического скрывания тела от чужих взоров. Взгляд этот безусловно ошибочен. Телесная нагота никогда не была для средневекового художника terra incognita (неизвестная земля. - Ред. ). Не говоря уже о том, что каждый художник на себе самом мог видеть, как выглядит нагой человек, он никогда еще с самой древности не мог так легко изучать наготу. В эпоху, когда все знатные и простые, старые и молодые спали нагишом, художник имел самую широкую возможность для такого изучения. Но не было самого главного: не было потребности в этом. Отсутствие такой потребности вытекало из того же историко-экономического базиса, которым обусловливалось религиозно-догматическое учение, видевшее в человеческом теле лишь жалкую и бренную оболочку души. Только это и видели в человеческом теле, только так и изображали его. Теперь же, когда ситуация изменилась и человек стал важнейшим орудием истории, теперь человеческое тело стало понятием совершенства и средством для достижения высших радостей жизни. В эту эпоху, естественно, и для художника нагота стала одной из важнейших целей. Нагота была основной задачей, а тема лишь формулой, в которой разрешалась эта тенденция. Поэтому-то принцип оставался неизменным, изображалось ли в искусстве крещение Христа или языческая мифология.

Когда историко-экономическое развитие дошло до этого пункта, тогда, естественно, появилось и то, что служит также предпосылкой для разрешения этой задачи: познание законов, которым подчиняется машина - человек. Для того чтобы гармонично, а вместе с тем и художественно воспроизвести человеческое тело во всем его органическом построении, недостаточно наличия модели, - художник должен знать и сущность законов движения. Поэтому-то и наука должна была достичь определенной высоты и в экономических интересах времени преследовать определенную тенденцию. Этот момент наступил. Средневековье знало в искусстве только схему: тело было не чем иным, как только тенью души. Теперь же схема должна была превратиться в плоть и кровь. Психический мотив должен был непременно превратиться в физический, в мотив движения. Иными словами, тело должно было действительно проникнуться духом; поэтому-то и нужно было подыскать для каждого душевного переживания соответствующее движение и, далее, понять, что каждому душевному переживанию адекватно определенное движение, определенная линия.

По той же причине появилось и правильное изображение природы, структуры ландшафта, растительного мира и пр., которая хотя и была все время перед глазами средневековья, однако никогда не воспроизводилась с художественной правдивостью. Теперь же познание внутренней тесной связи указало на то, что человек находится в центре природы. И когда анатомия из греха, из кощунства стала наукой, - хотя вначале она и довольствовалась одной голой теорией, - тогда все стало подвергаться анатомизации, все, даже природа. И опять-таки под влиянием тех же причин искусство стало исследовать, понимать и правильно применять основные законы перспективы.

Таково в общих чертах великое завоевание Ренессанса. Особое значение этого завоевания состоит в том, что Ренессанс предвосхитил этим, так сказать, величайшую научную истину XIX столетия, ту формулу всего человеческого бытия, которая гласит: "Я есмь, а потому я мыслю", а не: "Я мыслю, а потому я есмь". В художественном воплощении этой великой истины и заключается в конечном счете огромное величие Ренессанса. То, что это до сих пор ускользало от внимания наших историков искусства, объясняется исключительно отсутствием естественной истории последнего и отсутствием научных основ истории искусства вообще.

* * *

Чувственная сила этого времени обнаруживается прежде всего в чувственно-эротическом понимании религиозных мотивов. Изображения Мадонны служат поэтому, быть может, наиболее характерными доказательствами доведенного до высшей точки чувственного настроения эпохи. Главнейшими образцами живописи были религиозные картины. Но не только потому, что преимущественным заказчиком служила церковь, а еще и по другим причинам. Хотя жизнь в эпоху Ренессанса и получила другое содержание, хотя она и знаменовала собой появление новых путей мышления и нового содержания сознания, - тем не менее новая идеология, которая сознательно отвернулась бы от прежнего, чисто религиозного понимания вещей, могла развиваться лишь весьма медленно, тем более что у новых господствующих классов не было решительно никаких оснований разрушать старую идеологию, - наоборот, они были чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы в массах она сохранилась в полном объеме. Религия, при помощи которой сдерживались с тех пор всякие стремления масс, всегда могла оказать большую услугу. И если поэтому новая идеология хотя и медленно, но все же развивалась, то она оставалась исключительным достоянием имущих классов.

Этой новой идеологией был гуманизм. Этим объясняется также и мнимое противоречие, почему именно в Италии, где гуманизм насчитывал наиболее крупное число сторонников в рядах служителей церкви, эти гуманисты отнюдь не торопились отвернуться от папской церкви. Но если и можно было воспрепятствовать тому, чтобы искусство по содержанию своему не стало светским, то, с другой стороны, того же нельзя было сделать по отношению к его формам, так как они были бессознательным отражением нового содержания сознания. Место готических соборов заняли в Италии светлые церкви Ренессанса, а место аскетических икон - изображения библейских событий, преисполненные эротической чувственностью. В центре мотивов для живописи стояла теперь Мадонна. Каждая женщина - вместилище неутолимого сладострастия, так гласила философия эпохи. И проникнутые этой философией художники писали изображения святых. Попробуйте взглянуть с этой точки зрения на изображения Мадонны. Из царицы небес она становится теперь царицей любви. Красота ее становится чисто чувственной. Ее грудь и вообще все формы ее женского тела вызывают какие угодно чувства, только не мирские мысли и желания. В изображении Благовещения она представляется эротически преисполненной девой, перед взором которой мелькают чрезвычайно соблазнительные и слишком земные представления. От эфирной целомудренности не осталось в ней теперь и следа. Кормление Дитяти служит для художника зачастую лишь удобной возможностью пикантного обнажения груди прекрасной молодой женщины. При изображении ее более зрелой она предстает не в образе бесстрастной, пожилой матроны, а, наоборот, в образе соблазнительной молодой вдовы. Благодаря этому религиозные изображения превращались в непосредственно эротические картины. Художник задавался целью изобразить одну только телесную красоту, и поэтому естественно, что творения его производили именно такое впечатление. Это было тем более понятно, что в изображениях Мадонны увековечивались нередко такие женщины, преимущественной сферой жизни которых был альков. Укажем хотя бы на знаменитый портрет Агнесы Сорель, la belle des belles (самой прекрасной из прекрасных. - Ред. ), написанный Жаном Фуке и хранящийся в антверпенской галерее. Изображенная Мадонной с Дитятей на руках, она выставляет напоказ весь соблазн своей груди, которая прославилась несравненной красотой. Это и образует центр картины. Раскрытие красоты было, бесспорно, главным, что интересовало в картине и самого художника, и заказчика, и модель. Мотив Мадонны служил только формулой для этого. Небезынтересно также и то, что в эту эпоху со всех изображений Мадонны исчез Иосиф. Мадонна раскрывает свою красоту не перед супругом, а перед другими. Он является поэтому совершенно излишним; да и не о нем идет речь, а исключительно о ней и других. Этот эротический характер религиозных картин еще яснее выражен, конечно, в мотивах, в которых само собой идет речь о чем-либо эротическом, как, например, в изображениях кающейся Магдалины. Кающаяся Магдалина стала в эту эпоху прекрасной грешницей, - ее вид вызывает какое угодно впечатление, только не впечатление раскаяния и угрызения совести. При виде ее возникает мысль скорее о тайнах алькова, чем о страшном чистилище.

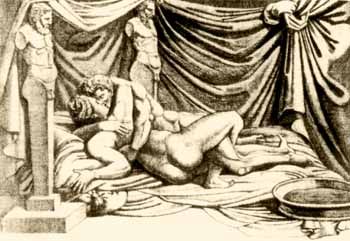

Любовная сцена.

Гравюра к Позам "Аретино", приписываемая Дж. Романо.