В середине V в. Средиземноморье постигло самое ужасное из всех нашествий. Под предводительством могущественного хана Аттилы, "божьего бича", гунны объединились в огромную армию и азиаты пошли войной на европейцев. Если скандинавские и германские варвары вторгались в пределы Римской империи ради овладения ею, то единственной целью гуннов, как и последовавших за ними монголов, как представляется, было разрушение и уничтожение. Военачальник того времени Аммиан Марцеллин так описывает свои впечатления: "Дикостью гунны превосходят всех остальных варваров. Они омерзительно безобразны и до того сгорблены, что их можно принять за каких-то двуногих зверей. Кочуя по широким пространствам, они с младенческих лет привыкают ко всем невзгодам – холоду, голоду, жажде. Каждый мужчина день и ночь проводит на коне, ест и пьет верхом, когда приходит ночь, он наклоняется к холке коня и спит крепким сном. При нападении они иногда вступают в сражение в правильном строю, издавая при этом разнообразные беспорядочные крики. Чаще, однако, они выступают не строем, а быстрыми внезапными маневрами, то рассыпаясь, то быстро собираясь в свободные боевые порядки. Надо признать, что это самые ловкие и проворные воины".

Возможно в действительности гунны не были так многочисленны, как казалось. Их свирепость и уродливая внешность были весьма полезным психологическим оружием. Но прежде всего они отличались чудовищной быстротой передвижения – и как постоянно готовый к войне кочующий народ, и как тактическая единица на поле боя. Их кони были способны проскакать галопом 20 миль кряду или покрыть за день расстояние в сотню миль. Перед их великолепным мастерством верховой езды и тучей стрел не могли устоять даже готские конники. Главным оружием был лук, а стреляли они поразительно метко. Пользовались они и железными мечами, захваченными или купленными у европейских племен. Одним из приемов ближнего боя было набросить аркан или сеть на вступившего в схватку вражеского воина. Доспехи гуннов мало интересовали.

В 451 г. гунны перешли Рейн. Аквитанские вестготы, объединившись с римлянами под командованием Аэция, отбросили гуннов и подвластных им союзников. Аэций не стал развивать успех, опасаясь, как бы после разгрома гуннов вестготы не стали слишком могущественными. В результате на следующий год Аттила вторгся в северную Италию. Но его остановили голод, болезни, имперские подкрепления с востока и дипломатия папы Льва I. В 453 г. Аттила взял себе новую жену и в брачную ночь умер от разрыва кровеносного сосуда. Как позднее комментировал Чосер:

Возьмем Аттилу, был он знаменит,

А умер смертью жалкою, позорной.

Расквасив нос, своей он кровью черной

В тяжелом сне до смерти изошел.

Поражение гуннов не спасло Рим, ибо в 476 г. командовавший полностью состоявшей из варваров "римской" армией Одоакр из германского племени герулов, отбросив, наконец, все предлоги и условности, свергнул Ромула Августула и положил тем самым конец Западной Римской империи. Но вскоре византийский император Юстиниан (527 – 565) вознамерился восстановить Западную империю. В погоне за этой химерической целью были забыты дунайская и восточные границы, восточные провинции истощались налогами, шедшими на содержание армий на западе, а Африка, Испания и Италия были обречены на длившиеся двадцать лет войны. Но войны эти дали только одного видного полководца – Велизария. Византийская армия на какое-то время была в состоянии приспособиться к ведению боевых действий в новую эру готских войн. Она почти целиком формировалась из наемников – выходцев из различных варварских племен и большей частью состояла из конницы и незначительного числа частей тяжелой пехоты. В 520-х гг. Велизарий приступил к подготовке элитных частей тяжелой конницы, вооруженной и луками, и копьями и обученной как внезапным налетам, так и участию в крупных сражениях в качестве основной ударной силы. Он также вооружил ее оперенными дротиками, которые метались с близкого расстояния. И в довершение всего у конников имелись тяжелые широкие мечи. Чтобы владеть всеми четырьмя видами оружия и при этом управлять конем, требовалась основательная подготовка. Велизарий учил воинов держаться в седле, пользуясь стременами, и управлять конем при помощи колен. К левой руке воина ремнями крепился небольшой щит, а сам он облачался в кольчугу без рукавов. Владение луком было заимствовано у гуннов, а копьем – у готов. В ходе тренировок всадник скакал навстречу свисавшему с перекладины чучелу. Приближаясь к цели, он должен был выпустить в раскачивавшуюся фигуру три стрелы и в довершение поразить ее копьем или дротиком. Плата, питание и звание зависели от результатов, показанных в этом и других упражнениях.

До начала больших войн в царствование Юстиниана Велизарий приобрел опыт на Дунае и на востоке. Против гуннских конных лучников он весьма успешно применил оригинальную тактику. Задача состояла в том, чтобы навязать им ближний бой, и он решил ее с помощью живой приманки. Несколько всадников на быстрых конях заманивали преследовавших их гуннов в места, где им можно было отрезать отход назад. А что касалось заграждений из повозок, он посылал воинов с наветренной стороны и те поджигали их горящими стрелами.

В 532 г. Велизарию поручили руководить военными действиями против вандалов. Он отправился из Византии во главе многонациональной армии из 10 тысяч пеших и 5 тысяч конных воинов. Большинство составляли наемники, но в ней было много вассалов генерала, и в известном смысле это уже была феодальная армия. Пешие воины в большинстве были высокого класса: исаврийские горцы, обученные самим Велизарием. В рядах конников было 600 гуннов и 400 герулов, а также 1500 кирасиров из личной гвардии Велизария. Начальником штаба у него был евнух-армянин по имени Соломон, а при штабе состоял историк Прокопий. Как во всех его кампаниях, Велизария сопровождала жена Антонина – женщина несомненно отважная, но сомнительной нравственности. Вандалы смогли выставить большее количество воинов, но их армия намного уступала в подготовке армии Велизария. Победы Велизария у Ад-Децимум и Трикамароне обеспечили покорение вандалов в Африке.

Затем война была перенесена в Италию. В период между 535-м и 540 гг. с армией всего в 7500 человек и испытывая трудности из-за интриг недругов при византийском дворе и нерешительности и подозрительности императора Юстиниана Велзарий покорил остготов. Самым ярким эпизодом этой войны была оборона Рима: 5 тысяч воинов в течение года удерживали 12-мильные стены. Велизарий и новый командующий, 80-летний евнух Нарсес, воевали с готами еще 14 лет. Мир наступил из-за истощения сил, победа не дала ничего. Италия была слишком разорена, чтобы защитить себя от нахлынувших в 565 г. на север ломбардов. Велизарий сделал все, что мог. Это был классический пример верного и способного полководца, вынужденного волей посредственного политического властителя преследовать нереальную стратегическую цель.

Замыслы Юстиниана намного превосходили его возможности. В 540 г. персы разграбили Антиохию. Утечка войск с востока безнадежно ослабила восточные границы. И это несмотря на предпринятую им обширную программу строительства укреплений на востоке и северо-востоке. Действительно, более 700 построенных Юстинианом фортификационных сооружений явились значительным шагом вперед в развитии военного строительного искусства. Оборонительные валы, зубчатые стены, башни и подземные укрепления Юстиниановых замков служили непосредственным источником вдохновения для строителей и архитекторов Средневековья.

Провал Юстиниановых планов отвоевания Запада окончательно опустил занавес над Западной Римской империей. В военном, этническом и культурном плане она исчезла задолго до того, теперь развеялись последние политические иллюзии. В военной области уже два столетия как наступила новая средневековая эпоха с ее тяжеловооруженными рыцарями и их вассалами.

Глава 6

ВОЙНЫ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

После распада Западной Римской империи ее восточный двойник в Византии продолжал существовать, и его борьба за выживание с арабами, а потом с турками и болгарами представляет собой захватывающую историю. В 622 г. Мухаммед повел своих сторонников из Мекки в Медину, положив начало аравийской и исламской экспансии. Первую военную победу одержал сам пророк, но виднейшими вождями исламского похода предстояло стать Халиду ибн аль-Валиду и Амру ибн аль-Асу. За сотню лет исламская империя распростерлась от Аральского моря до верховьев Нила и от рубежей Китая до Бискайского залива. Только одна держава, Византия, в том столетии могла противостоять арабам, но даже она утратила юго-восточную часть своей империи. Затем, когда арабское наступление, достигнув южной Франции, выдохлось, видное место снова заняли франки. И наконец, в VIII в. начались набеги викингов на Британию и Западную Европу. Заметным явлением в военной истории Западной Европы в VII – XI столетиях было неуклонное развитие конницы.

Арабы осуществляли свои завоевания благодаря умелому применению верблюжьих и конных войск на удобной местности, открытых просторах Северной Африки и Западной Азии. Но их боевые порядки и тактика боя были весьма примитивными, а средства защиты довольно скудными. Обычно они строились в один, иногда в два-три плотных ряда, части формировались из различных племен. Страх наводили численность арабов и их внешний вид. Как отмечал один византийский военачальник, "они весьма храбры, когда уверены в победе: твердо держат строй и смело противостоят самым яростным атакам. Почувствовав, что противник слабеет, они общими отчаянными усилиями наносят завершающий удар". Пешие войска большей частью были небоеспособны и плохо вооружены, силой арабов была конница. В начале VII в. конница была легковооруженной и чрезвычайно мобильной, но в последующие столетия арабы многому научились у своих самых упорных противников – византийцев и все больше полагались на верховых лучников и копьеносцев, защищенных кольчугами, шлемами, щитами и наголенниками.

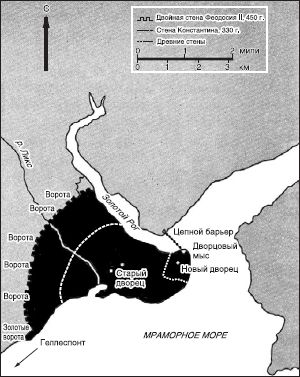

Оборонительные сооружения Константинополя, практически сохранившиеся до захвата турками в 1453 г.

Но лучшие свойства армий ислама состояли не в оснащении и организации, а в порожденных религией моральных устоях, мобильности благодаря верблюжьему транспорту и выносливости, выработанной тяжелыми условиями жизни в пустыне. Верным последователям Мухаммеда была чрезвычайно близка идея "джихада", священной войны. Существовала и экономическая причина арабской агрессии, старая история перенаселенности Аравийского полуострова. С веками Южная Аравия становилась все засушливее и ее обитатели перемещались к северу. Арабский демографический взрыв в VII в. был четвертой, последней и самой крупной семитской миграцией. Как и раньше, мигранты, естественно, поначалу хлынули к благодатному полумесяцу Ближнего Востока с его плодородными землями, а уж потом выплеснулись за пределы долин Евфрата и Нила. Они вышли далеко за пределы территорий, которые они завоевывали в античные времена, не только благодаря своей многочисленности, но также потому, что практически везде покоренные народы встречали их как избавителей. Их терпимость, гуманность и впечатляющая цивилизация обращали в их веру почти столько же народов, сколько они покоряли силой. За исключением Испании, завоеванные ими в VII в. области сохранили исламскую религию и культуру по сей день.

Первыми препятствием для арабов стала Византия. В VIII – XI вв. византийские армия и флот, по существу, были самой боеспособной силой на европейском и средиземноморском пространстве. В 668-м, а затем ежегодно с 672-го по 677 г. арабы в разных пунктах нападали на Византийскую империю. Они вторгались в ее пределы, но каждый раз византийский флот в конце концов наносил захватчикам поражение. Арабские и византийские галеры были более или менее идентичны. Большой боевой дромон имел сотню гребцов, размещенных на двух рядах скамей. Гребцы в верхнем ряду были вооружены, экипаж дополнялся морскими пехотинцами. Но корабли византийцев были лучше оснащены, имели на вооружении "греческий огонь" – зажигательную смесь, которая выстреливалась через трубу на носу или забрасывалась в горшках баллистами.

Высшей точкой и поворотным пунктом в войне арабов с византийцами стала осада Константинополя в 717 – 718 гг. Когда арабы захватили Малую Азию, император Феодосий III ушел в монастырь, но в этот критический момент руководство взял на себя профессиональный военный Лев Исавр (Сириец). Он быстро восстановил и укрепил внушительные фортификационные сооружения Константинополя – до применения пороха такие стены были неприступны для штурмуюших и город можно было взять только осадой. Поскольку Константинополь был с трех сторон окружен водой, казалось, все зависело от соотношения сил противостоявших флотов, а арабы имели здесь огромное численное превосходство. Однако Лев смело и изобретательно руководил двенадцатимесячной обороной города, и, когда осаду сняли, византийский флот преследовал противника до Геллеспонта, там арабы попали в шторм и от их сил уцелела малая доля. Для арабов это оказалось незабываемым бедствием. Благодаря последовавшей затем в 739 г. победе при Акроине Лев вынудил арабов окончательно оставить западную часть Малой Азии.

Успехи Льва Исавра были достигнуты благодаря наращивавшейся на протяжении долгого времени боеспособности армии и флота. Со времен Велизария главную силу византийских войск составляла тяжелая конница. Воина защищали длинная, от шеи до бедер, кольчуга, круглый щит средних размеров, стальной шлем, латные рукавицы и стальные башмаки. Кони переднего ряда также были защищены стальными нагрудниками. Все кони были под большими удобными седлами с железными стременами. Вооружение состояло из широкого меча, кинжала, небольшого лука с колчаном стрел, а также длинного копья. Иногда к седлу прикреплялся боевой топор. Как их римские предшественники и в отличие от других западных армий, до XVI в. византийские войска носили установленную форму одежды: накидка поверх доспехов, вымпел на конце копья и плюмаж шлема были определенного цвета, отличавшего конкретную воинскую часть. Чтобы позволить себе такое оснащение, конник должен был обладать значительным состоянием. Всем командирам и на каждых четверых-пятерых воинов полагался денщик. Это тоже обходилось дорого, но имело смысл, дабы воины могли сосредоточиться на чисто военных обязанностях и благодаря хорошему питанию поддерживать хорошую физическую форму. История богатой Византийской империи свидетельствует, что немного комфорта не вредит требованиям боеспособности.

Функции пеших войск ограничивались обороной гористой местности и гарнизонной службой в крепостях и важных городах. Большую часть легкой пехоты составляли лучники, тяжеловооруженные пехотинцы имели копье, меч и боевой топор. Каждому подразделению из 16 человек полагались две повозки для перевозки оружия, продовольствия, кухонных принадлежностей и шанцевого инструмента. Византийцы сохранили классическую римскую практику строительства через регулярные промежутки укрепленных лагерей, и в авангарде армии неизменно находились инженерные войска. На каждое подразделение в 400 человек приходился офицер медицинской службы и шесть-восемь санитаров-носильщиков. За каждого вынесенного с поля боя носильщики получали вознаграждение – не столько из гуманитарных соображений, а скорее из-за того, что государство было заинтересовано в скорейшем восстановлении боеспособности раненых.

Краеугольным камнем византийской военной системы была оперативно-тактическая подготовка: византийцы брали хитростью и умением. Они справедливо считали, что способы ведения боя должны варьироваться в зависимости от тактики противника, и тщательно изучали приемы потенциального врага. Важнейшими военными трудами того времени являются "Стратегикон" Маврикия (ок. 580 г.), "Тактика" Льва Мудрого (ок. 900 г.) и наставление по ведению пограничной войны Никифора Фоки (отвоевавшего у арабов Крит и Киликию, в 963 – 969 гг. бывшего императором).

Маврикий реорганизовал устройство и систему комплектования армии. Он разработал иерархию подразделений и частей от простейшего подразделения из 16 воинов до "мерос", дивизии в составе 6 – 8 тысяч воинов. Существовала соответствующая иерархия командиров, причем назначение всех военачальников рангом выше центуриона находилось в руках центрального правительства. После Юстиниановых войн численность тевтонских наемников в византийской армии сильно сократилась. В империи не было всеобщей воинской повинности мужчин, но существовала система, требовавшая от областей в случае необходимости посылать определенное количество людей для военной подготовки и действительной службы. Пограничные области подразделялись на округа, называвшиеся "клиссурами", которые, например, могли состоять из горного перевала и крепости. Командование клиссурой часто служило ступенькой к успешной военной карьере. В поэме X в. "Дигенес Акритас" описывается жизнь на границе Каппадокии, где властвовавшие в стране воинственные феодалы совершали бесконечные набеги на арабские территории Киликию и Месопотамию.

Тактика византийцев основывалась на нанесении серии ударов тяжелой конницы. Согласно Льву Мудрому, конницу надо было поделить на первый, сражающийся эшелон, второй эшелон поддержки и небольшой резерв позади второго, а также на обоих флангах выдвинутые далеко вперед подразделения, с задачей опрокинуть противостоящий фланг противника или же защитить собственный. До половины имеющихся сил выделялось в первый эшелон, остальные в зависимости от тактической обстановки распределялись в глубине и на флангах.

Естественно, существовало большое разнообразие тактических боевых порядков. Против славян и франков, а также во время крупных арабских вторжений пешие и конные войска зачастую действовали совместно. В таких случаях пешие войска размещались в центре, а конница находилась на флангах или в резерве. Если ожидалось, что противник начнет бой атакой конницы, легкие войска скрывались позади тяжелой пехоты, "точно так же, – замечает Оман, – как тысячу лет спустя мушкетеры XVI и XVII столетий скрывались позади своих копейщиков". В гористой местности и в ущельях пешие войска располагались в форме полумесяца, тяжеловооруженные части блокировали противника в центре, а легкая пехота осыпала противника стрелами и копьями на флангах.