Но в связи с решением вышестоящего руководства облет Луны двумя космонавтами по программе УР500К-Л1 не состоялся, несмотря на то, что и материальная часть, необходимая для этого, и космонавты к указанному полету были подготовлены. Мотивировалось такое решение тем, что США в этом направлении нас уже опередили. Мне кажется, что решение было ошибочным, оно не учитывало мнения рядовых людей и специалистов, героически трудившихся над реализацией программы, не учитывало потребность этих пусков для дальнейшего развития ракетно-космической техники.

Одновременно с решением о прекращении работ по программе УР500К-Л1 по инициативе Д.Ф.Устинова, бывшего в то время секретарем ЦК КПСС по промышленности, было принято решение о разработке нашим ОКБ долговременной орбитальной станции, посещаемой экипажами модифицированных для этой цели пилотируемых космических кораблей "Союз".

Долговременная орбитальная станция, названная впоследствии "Салютом", запускалась ракетой-носителем УР500К. Корпусом "Салюта" служил корпус орбитальной станции "Алмаз", в течение длительного времени разрабатываемой ОКБ В.Н.Челомея.

Мне было не понятно тогда (и остается не понятным и теперь) такое решение, поскольку работы по орбитальной станции "Алмаз" велись параллельно с работами по "Салюту", а на наше ОКБ была возложена разработка еще одной модификации корабля "Союз", предназначенной для посещения "Алмаза".

Такое решение не могло не усложнить наши взаимоотношения с В.Н.Челомеем, и без того обостренные в связи с передачей нам (еще при жизни Сергея Павловича) дальнейших работ по облету Луны. Естественно, это решение существенно увеличило нагрузку на наше ОКБ и не могло не отразиться на ходе работ по программе Н1-Л3.

Первый "Салют" был выведен на околоземную орбиту 19 апреля 1971 г. (менее чем через год с момента получения задания). В середине 1972 г. была сделана попытка вывести второй "Салют". Она окончилась неудачей.

Третья станция (названная "Салют-2") была выведена на околоземную орбиту в апреле 1973 г., но из-за отказа системы ориентации была "сброшена" в акваторию Индийского океана.

Орбитальная станция "Алмаз-1" вышла на околоземную орбиту в конце июня 1974 г. под названием "Салют-3". К ней был пристыкован "Союз-14" с космонавтами П.Поповичем и Ю.Артюхиным. В январе 1975 г эта орбитальная станция была спущена с орбиты из-за возникших в ней неполадок. Четвертая долговременная орбитальная станция ("Салют-4") находилась на орбите около двух лет. К ней были пристыкованы "Союз-17" с космонавтами А.Губаревым и Г.Гречко, которые находились на орбите почти 30 сут, и "Союз-18" с космонавтами П.Климуком и В.Севастьяновым - уже почти 63 сут.

"Салютом-5" назвали орбитальную станцию "Алмаз-2", выведенную на орбиту 22 июня 1976 г. С ней стыковались "Союз-21" с космонавтами В.Жолобовым и Б.Волыновым, "Союз-23" с В.Зудовым, В.Рождественским (стыковка не состоялась) и "Союз-24" с В.Горбатко и Ю.Глазковым. После этого работы по пилотируемым орбитальным станциям были прекращены.

Следующие "Салюты" (6 и 7), дооснащенные вторыми стыковочными узлами и объединенной двигательной установкой, послужили базой для расширения международного сотрудничества в области космических пилотируемых полетов и создания долговременных станций "Мир" с шестью стыковочными узлами.

Спрашивается: кому было нужно дублирование работ по созданию орбитальных станций? Целесообразнее было бы объединить усилия обоих КБ для создания унифицированной орбитальной станции и поручить эту работу фирме В.Н.Челомея, которая уже длительное время работала по этой тематике. Такое решение существенно разгрузило бы наше КБ, дав ему возможность сосредоточить свои усилия на работах по программе Н1-Л3.

Принятие решения о реализации программы Н1-Л3 явно затянулось. Соответствующее постановление появилось только 4 февраля 1967 г. Оно было озаглавлено "О ходе работ по созданию УР500К-Л1" и предполагало практическое начало работ по созданию лунного ракетного комплекса Л3. Срок начала летно-конструкторских испытаний был определен этим постановлением на третий квартал 1967 г., а осуществление лунной экспедиции - на третий квартал 1969 г.

В ноябре 1967 г. сроки начала летно-конструкторских испытаний были перенесены на третий квартал 1968 г., а срок осуществления лунной экспедиции должен был обеспечить приоритет нашей страны перед США. Уже тогда было ясно, что эти директивные сроки нереальны. Они не были подкреплены ни финансами, ни производственными мощностями, ни ресурсами.

Нашей стране затраты, подобные затратам США на программу "Сатурн-Аполлон", были не под силу. На 1 января 1971 г. общие затраты на программу Н1-Л3 составили (точнее, было списано на эту программу) 2.9 млрд. руб. Самое крупное финансовое "вливание" произошло только в 1970 г. (около 600 млн. руб.). Но и эти средства, выделяемые непосредственно министерствам, тратились бесконтрольно, по их усмотрению. Монополизм ведомств, о котором все сегодня говорят, уже в то время процветал вовсю. Имелись серьезные недостатки как в организации, так и в координации работ по этой программе. Общее руководство по ней осуществлялось секретарем ЦК КПСС Д.Ф.Устиновым через военно-промышленную комиссию Совета Министров СССР (председатель Л.В.Смирнов), которой были подотчетны только оборонные отрасли промышленности, в то время как в работах по программе Н1-Л3 участвовало около 500 предприятий из 26 ведомств. Эти предприятия срывали сроки поставок комплектующих изделий "головному" министерству (общего машиностроения) и его "головному" ОКБ (нашему), отвечающим за реализацию работ по программе в заданные сроки. Мы не имели никаких рычагов воздействия на своих поставщиков. Короче говоря, организация работ по программе Н1-Л3 была типичной для "застойного периода" нашего общества.

Все это привело к тому, что США опередили нас в высадке экспедиции на Луну и возвращении ее на Землю.

Как же шла работа по программе Н1-Л3? С февраля 1969 г. по декабрь 1972 г было совершено четыре запуска ракеты-носителя Н1 с головным блоком Л3С (макетный лунный корабль). Все они закончились неудачно. При первом запуске (21 февраля 1969 г.) возник пожар в хвостовом отсеке ракеты и двигательная установка ракетного блока "А" была выключена системой КОРД на 70-й секунде. Второй запуск (3 июля 1969 г.) закончился взрывом кислородного насоса одного из двигателей блока "А", последовавшим затем взрывом всей ракеты, приведшим к большим разрушениям стартовой позиции. Третий запуск состоялся 27 июля 1971 г. и также закончился аварийным исходом из-за потери управляемости ракеты по каналу вращения. Четвертый запуск, произведенный 23 декабря 1972 г., оказался наиболее удачным. Полет продолжался 107 с и закончился взрывом в хвостовом отсеке блока "А".

Уже первые пуски выявили недостаточный уровень надежности многодвигательной силовой установки, аналогичной 30-двигательной установке блока "А". ЖРД, предназначенные для таких установок, должны иметь существенно большие запасы работоспособности как по выходным характеристикам, так и по ресурсу работы. Но эти запасы, к сожалению, не были предусмотрены в первом техническом задании на разработку двигателей. Этот недостаток можно было выявить до летных испытаний, если бы были проведены огневые стендовые испытания ракетного блока "А" в сборе. Для этого требовалось построить специальный стенд, но средства и мощности для такого строительства не предусматривались из-за экономии. Как показал ход работ по программе Н1-Л3, такой стенд был жизненно необходим.

Технические задания на разработку двигателей для ракеты-носителя Н1 после второго пуска были пересмотрены и согласованы с соответствующими НИИ заинтересованных отраслей промышленности. ОКБ, руководимое Н.Д.Кузнецовым, доработало эти двигатели, провело их стендовые испытания, и завод-изготовитель начал их поставки для монтажа ракетных блоков.

Несмотря на аварийный исход, проведенные пуски решили большое число задач, предусмотренных первым этапом летно-конструкторских испытаний, позволили выявить отдельные недостатки систем и агрегатов ракеты-носителя, наметить необходимые мероприятия для их устранения.

Была создана производственная база промышленности (кооперация заводов-изготовителей), разработана и освоена технология и налажено производство крупногабаритных элементов, конструкции ракетных блоков, их транспортировка и сборка на космодроме. Был создан большой задел узлов, агрегатов, систем и элементов конструкции ракетных блоков для семи ракет-носителей, хранившихся в специальном помещении, в том числе два комплекта полностью собранных ракетных блоков (без двигателей), находившихся в сборочных стапелях монтажно-испытательного корпуса. Для этих блоков была начата поставка новых одиночных ЖРД, прошедших межведомственные испытания.

Короче говоря, была освоена технология подготовки комплекса Н1-Л3 к старту и проведение самого старта. Это значит, что была проверена стыковка бортовых систем и агрегатов ракеты-носителя как с лунным ракетным комплексом Л3, так и с созданным сложным комплексом наземного оборудования.

Была доказана возможность управления первой ступенью ракетно-космического комплекса в плоскостях тангажа и рыскания при помощи рассогласования тяги противоположных двигателей, а относительно продольной оси - качанием сопел, из которых истекает газ, отбираемый после турбин периферийных одиночных ЖРД. Проверена работа системы управления при движении ракеты-носителя на первом (наиболее трудном) атмосферном активном участке траектории. Вместе с тем система контроля работы одиночных ЖРД, установленная на ракетном блоке "А", которая должна была повысить уровень надежности многодвигательной установки за счет выключения резервных одиночных ЖРД, не оправдала возложенных на нее надежд. Она не успевала реагировать на быстропротекающие процессы, предшествующие разрушению одиночных ЖРД (такие, например, как взрыв кислородных насосов турбонасосного агрегата). Вообще, как уже отмечалось, неполадки этого рода в ЖРД должны быть исключены соответствующими наземными огневыми испытаниями. Но система контроля должна быть не только контролирующей, но и прогнозирующей и выключать двигатель до его аварии, чтобы он не мог разрушить расположенный рядом работоспособный двигатель.

Ещё в конце 60-х годов, когда стало ясно, что США опережают нас в работах по высадке экспедиций на поверхность Луны, в нашем ОКБ начали прорабатываться варианты лунной экспедиции с существенно лучшими характеристиками, чем у американской. Удалось, наконец, получить от АН СССР техническое задание на такую лунную экспедицию с перечнем задач, которые она должна решать. Необходимо отметить, что подобного технического задания от академии на первый вариант экспедиции так и не было получено.

Проработки велись в двух направлениях:

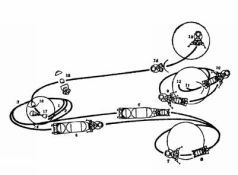

1) двухпусковая схема с использованием ракет-носителей Н1 и со стыковкой на окололунной орбите частей лунного комплекса, (рис. 12);

2) проектировалась более совершенная ракета-носитель (с применением жидких водорода и кислорода на верхних ступенях), предназначенная для одно-пусковой экспедиции.

Рис. 12. Двухпусковая схема полета комплекса Н1-Л3: 1, 2 траектории выведения двух головных блоков (ГБ-1 массой 104 т и ГБ-2 массой 103 т) при двух пусках ракеты-носителя Н1; 3 - околоземная промежуточная орбита; 4 - участки разгона блоков с околоземной орбиты и выведение их на траекторию полета к Луне; 5 - ГБ-2 (состоит из пилотируемого лунного корабля и ракетного блока) на траектории полета к Луне; 6 - ГБ-1 (состоит из двух ракетных блоков) на траектории полета к Луне; 7, 8 - лунный корабль и ракетный блок от ГБ-1 на окололунной орбите; 9 - сборка на этой орбите лунного корабля и ракетного блока для образования лунной посадочной системы; 10 участок основного торможения при посадке на Луну, на котором работает двигатель ракетного блока; 11 - посадка на Луну корабля, масса которого в этот момент составляет 23,7 т; 12 - район падения на поверхность Луны отработавшего ракетного блока; 13 - длительное (от 5 до 14 сут) пребывание на поверхности Луны лунного корабля с космонавтами (соответственно 3 или 2 человека); 14 - прямое выведение взлетного модуля лунного корабля с поверхности Луны на траекторию полета к Земле (масса корабля в момент старта с Луны -19,5 т, масса корабля при возвращении к Земле -8,4 т); 15 - отделение спускаемого аппарата от корабля перед входом в плотные слои атмосферы; 16 - участок управляемого спуска в атмосфере Земли; 17 - срабатывание парашютной системы и посадка в заданном районе.

Технические задания на разработку двигателей для этой ракеты были даны ОКБ, руководимыми главными конструкторами А.М.Исаевым, А.М.Люлькой и Н.Д.Кузнецовым еще при жизни С.П.Королева. Но для обоих этих направлений необходимо было продолжать работы по ракете-носителю Н1. Одна из главных задач - довести надежность одиночных ЖРД для ракетных блоков "А" и "Б" до необходимого уровня, обеспечив уточненные техническим заданием выходные характеристики.

Встретившиеся трудности при доводке этих ЖРД, сопровождавшиеся неоднократными срывами сроков поставок, породили у определенного круга людей (в первую очередь у руководящих деятелей, таких как Д.Ф.Устинов, Л.В.Смирнов, С.А.Афанасьев и др.) мнение, что Н.Д.Кузнецов - при существующем отношении к этой работе руководства Министерства авиационной промышленности - до заданного уровня надёжности двигатели в ближайшее время не доведет, а следовательно, не будет ракеты-носителя Н1 и ее модификаций.

Поэтому, а также и потому, что США уже опередили нас с полетами на Луну, было принято решение прекратить работы не только по лунной экспедиции, но и по ракете-носителю Н1. На повестку дня была выдвинута задача разработка многоразовой транспортной космической системы (подобной "Спейс Шаттл") с кислородно-керосиновым ЖРД тягой 700-800 т, предложенным В.П.Глушко. Ему удалось убедить Д.Ф.Устинова и других руководителей в целесообразности такого решения. В свое время (после 1961 г.) В.П.Глушко отрицал кислородно-керосиновые и кислородно-водородные ЖРД. В своей монографии "Химические источники энергии" он писал, что "… жидкий кислород далеко не лучший окислитель, а жидкий водород никогда не найдет себе практического применения в ракетной технике". Жизнь опровергла это утверждение В.П.Глушко, ему пришлось пересмотреть свои воззрения и начать разработку кислородно-керосинового ЖРД большой тяги.

Как уже было сказано, десятью годами ранее В.П.Глушко отказался от этой разработки, и Сергей Павлович обратился с этим предложением к Н.Д.Кузнецову. В.П.Глушко резко отрицательно отзывался о ЖРД, разработанном ОКБ Н.Д.Кузнецова, хотя этот двигатель имел характеристики лучшие, чем разработанный ранее под руководством самого В.П.Глушко (на доводку последнего потребовалось более четырнадцати лет).

Н.Д.Кузнецову в течение нескольких лет удалось довести время наработки своих ЖРД до 10000-12000 с без съема со стенда - при необходимом времени их работы в полете, не превышающем 140 с. Решение о прекращении работ было неожиданным, поспешным, принималось оно без консультации с основными исполнителями. Главные разработчики ракеты-носителя Н1 - ОКБ - наше и Н.Д.Кузнецова - до сих пор считают решение о прекращении работ по этой ракете большой ошибкой. Зачем надо было запрещать пуски двух практически собранных ракет-носителей с новыми ЖРД? Запуск их не мешал работам по новой тематике, так как они начались более чем два года спустя. А ведь опыт запуска этих двух ракет-носителей дал бы ценный материал и для новых разработок. Трудно было также объяснить правильность решения об уничтожении задела для семи комплектов ракет-носителей тем специалистам, чьим трудом они были созданы.

ИТАК, ИТОГ

Могли ли мы осуществить высадку космонавтов на поверхность Луны раньше США? Почему мы вообще не осуществили такую экспедицию? Мне кажется, что теперь настало время, когда на эти вопросы можно ответить прямо и ясно.

Ответ на первый вопрос - не могли. И вот почему.

Во-первых, США в то время обладали более высоким научно-техническим и экономическим потенциалом, чем наша страна.

Во-вторых, в США программа "Сатурн-Аполлон" была общенациональной, приоритетной программой, которая должна была восстановить престиж страны. Правительство США, пользуясь в этом вопросе поддержкой всего народа, смогло выделить необходимые материальные и финансовые ресурсы на осуществление этой программы. Мы же таких средств выделить не могли.

В-третьих, завороженные первыми (и бесспорными) успехами в космосе (запуск первых советских спутников, полет Ю.А.Гагарина и т. д.), мы недооценили вызов, сделанный президентом США Д. Кеннеди в 1961 г. В нашей стране до 1964 г. работам по высадке лунной экспедиции должного внимания не уделялось. Приоритетом у Н.С.Хрущева пользовались работы Главного конструктора В.Н.Челомея по облету Луны (без высадки на ее поверхность) на базе разработанной им ракеты-носителя УР500, названной потом ракетой-носителем "Протон".

В США специальной программы работ по облету Луны не было. Облет Луны американскими астронавтами был с самого начала запланирован как этап работ по осуществлению экспедиции на ее поверхность. Все усилия США были направлены на выполнение единой программы "Сатурн-Аполлон".

В-четвертых, мы недооценили научно-технические трудности осуществления подобной экспедиции. Так, в частности, преуменьшалось значение наземной отработки ракетно-космического комплекса, требующей создания дорогостоящей экспериментальной базы, включающей стенды для проведения огневых испытаний двигательных установок ракетных блоков. Да и денег на развертывание такой базы у нас не было.

Все эти и другие причины, связанные, в частности, с особенностями того периода истории нашей страны, объективно противодействовали осуществлению лунной экспедиции и обусловили наше отставание в этом направлении от США.