Орудия выполнялись из местного сырья происхождения эпохи эоцена – кремнистых сланцев, наиболее прочной породы, встречающейся в Индостане. Среди обнаруженных почти или прямо на поверхности холмов ядрищ, отщепов и орудий встречались образцы разной степени патинизированности, и предполагалось по этому признаку определить их возраст. В Суккуре среди большого количества отходов были обнаружены широкие и узкие пластины, толстые и грубо выполненные, с незначительной ретушью в нижней части с одной или с обеих сторон, иногда имеющие естественную корку; отщепы со следами предварительной обработки и без таковых; множество прямозаостренных скребков в форме самолета; ряд конусообразных нуклеусов с многочисленными рубцами от сколов, напоминающие нуклеусы, типичные для индской цивилизации; также незначительное количество топоровидных нуклеусов, напоминающие ашельские рубила, но отличающиеся от них по возрасту и технике выполнения. В Рохри обнаружено большое количество пластиновидных нуклеусов, в основном конической формы, а также множество грубых пластин самой разной формы, значительно уступающих по качеству образцам из других мест. Ряд найденных пластин более высокого качества, скорее всего, оказался здесь в результате торговли.

О великой цивилизации, распространившейся в долине Инда до Камбейского залива на юге, мы будем говорить в следующей главе, сейчас лишь отметим, что важным добавлением к характерным для нее бронзовым изделиям был нож, представлявший собой длинное орудие из ножевидной пластины с параллельно расположенными сторонами, выполненное из кремнистого известняка. Аналогичные пластины были обнаружены на холмах Белуджистана; есть экземпляры, как совпадающие по времени с индской цивилизацией, так и предшествующие ей. Ретушь встречается редко; как отметил полковник Д.X. Гордон, из 1758 обследованных пластин на основных местонахождениях в долине Инда только 104 носили следы вторичной обработки; некоторые были обработаны с двух сторон для формирования лезвия, некоторые притуплены или имеют выемку с одного конца, для насадки рукоятки. Лезвие прекрасно отточено и отполировано. Некоторые найденные нуклеусы также отшлифованы и, возможно, использовались для заточки металлических изделий. Микролиты в местонахождениях отсутствуют. С другой стороны, найдено много топоровидных орудий с лезвием подпрямоугольного сечения, иногда огромных размеров, которые, очевидно, использовали в качестве мотыги или для рубки деревьев.

Ножевидные пластины с параллельно расположенными сторонами, выполненные из кремнистого известняка, были найдены и еще южнее – в местонахождениях в Лотхале и Рангпуре на полуострове Катхиявар. Поэтому можно говорить о культурном родстве этих орудий с теми, которые были недавно обнаружены на многочисленных местонахождениях халколитической культуры в Центральной Индии (на севере и в центральной части Декана): Трипури, Нагда, Махешвар, Навдатоли, Пракаш, Бахал, Неваса, Джорве, Насик и Маски. Все эти месторождения явно моложе индской цивилизации и могут быть датированы промежутком между 1200-м и 500 – 400 гг. до н. э. Эта культура напоминает образцы, найденные на севере Индии, но ее нельзя отдельно вычленить и назвать "индской", потому что изделия имеют ярко выраженную микролитическую тенденцию и включают в себя полумесяцы и другие микролиты; хотя для характеристики изделий, найденных в Маски, где были обнаружены пластины из кремнистого известняка 13 сантиметров в длину, термин "микролит" был бы слишком общим. К этим культурам Центральной Индии мы еще вернемся в главе 7; в то же время хотелось бы отметить, что обнаруженные в Маски пластины, как и те, что были обнаружены на полуострове Катхиявар, говорят о проникновении культуры производства пластин северо-западной части Индии в характерную для Декана микролитическую культуру производства каменных изделий.

Наконец, хотелось бы сказать несколько слов о наиболее характерных для Индии каменных орудиях – шлифованном каменном топоре и долоте. Во многих районах Декана и полуострова Индостан в целом образцы этих орудий попадаются буквально на каждом шагу – их можно встретить даже во время прогулки. Поэтому места, где они были найдены, быстро забываются, и музеи Англии и Индии буквально забиты экземплярами с неуказанным местом обнаружения. На карте можно отметить, как минимум, 80 небольших местонахождений. В северо-западных районах они попадаются не так часто; основной район распространения – вдоль линии от Бомбея до Канпура, в среднем течении Ганга и до реки Кавери на юге. Короче говоря, каменные топоры характерны в основном для восточных и южных районов Индии; на самом юге и на Цейлоне они не встречаются.

В зависимости от формы эти орудия подразделяются на три группы, каждая из которых, в свою очередь, – на четыре подгруппы. Рамки настоящего исследования не позволяют рассматривать более подробную детализацию. Подобная попытка была предпринята Суббарао, Уорманом и Оллчином, но они сумели собрать материал только по Беллари (шт. Майсор). Хочу остановиться на двух способах изготовления орудий.

В первом случае камень сначала грубо обрабатывается молотом, затем ненужные фрагменты удаляются при помощи отбойника (типа каменного долота) и, наконец, происходит обработка и шлифовка всей нижней части изделия. В результате получается изделие с овальным, трапециевидным или подтреугольным сечением.

Второй способ состоит в откалывании отщепов от ядрища, в результате чего образуется плоское изделие с подтреугольным сечением, которое затем полируется и отшлифовывается по всей поверхности.

Обычно первым способом изготовляются топоры, реже тесла с приостренным (иногда закругленным) обушком; вторым – тесла или мотыги: хвостовые или с плечиками.

Топоры с приостренным обушком были впервые включены в стратиграфический анализ в 1947 г. во время раскопок в Брахмагири, в северной части Майсура, в 48 километрах южнее района Беллари. Было раскопано многослойное древнее поселение, показавшее последовательность трех основных культур. В одном слое были обнаружены образцы "круглой (италийской)" и расписной керамики красно-коричневого цвета ("Андхра"), относящихся к I в. н. э. Этот слой частично перехлестывается с нижним, в котором были обнаружены образцы мегалитической культуры, использующей и металлические изделия, которые появились здесь задолго до III в. до н. э. В свою очередь, под этим слоем, также перехлестываясь с ним, находились образцы халколитической культуры, относящиеся к двум подпериодам: к одному относились каменные топоры, грубые микролиты и грубая керамика, к другому – остатки предметов из меди и бронзы. Наложение одного слоя на другой и их смешение говорит о том, что различные культуры какое-то время существовали одновременно, однако нет оснований говорить о плавном, органичном переходе одной культуры в другую. Мы имеем дело с тремя довольно ярко выраженными культурами, самая ранняя из которых – культура каменного топора – прекратила свое существование вскоре после 200 г. до н. э. Другими словами, культура каменного топора и соответствующих ей медных и бронзовых изделий просуществовала в южной части Декана около трехсот лет после того, как в северных районах начали использовать железные орудия. Это вполне типично для Индостана; множество других примеров свидетельствует об индивидуальных особенностях и своеобразии исторического развития в различных районах Индии.

Культура каменного топора представлена в Брахмагири многочисленными образцами в слое толщиной 2,5 – 2,7 метра – это фрагменты построек, очагов и т. д., существующих на протяжении довольно длительного периода времени. Мы навряд ли намного ошибемся, если предположим, что это поселение было создано около 700 г. до н. э. и просуществовало пять столетий.

Пример Брахмагири не единичный. Недалеко от Беллари д-р Суббарао обнаружил еще одно поселение культуры каменного топора, занимающего слой толщиной 1,4 метра – что довольно много для этой холмистой местности, – предшествующий слою с образцами мегалитической культуры. Каменные топоры вновь были обнаружены вместе с микролитическими отщепами, что в очередной раз продемонстрировало взаимное наслаивание этих двух основных культур.

Другие материалы свидетельствуют о том, что каменные топоры с заостренным обушком или похожие на них орудия встречались во второй половине 2-го тысячелетия до н. э.; например, в Сонепуре в районе Гая, штат Бихар, они были обнаружены вместе с образцами "северной чернолощеной керамики" и железными изделиями. Случайное обнаружение каменных топоров в ряде районов (например, в Таксиле) необязательно имеет серьезные причины географического или хронологического характера: их часто подбирали просто из любопытства и даже использовали (а в некоторых местах и сейчас используют) в качестве предметов культа. В Южной Индии их и сейчас можно увидеть в деревнях на местах захоронений в качестве ритуальной символики. Рассматривать их как орудия можно лишь в том случае, если они сделаны человеческими руками из отщепов и обнаружены в большом количестве. Нет данных, подтверждающих наличие производства этих орудий после окончания III в. до н. э., хотя в некоторых районах Декана и полуострова Индостан они, возможно, производились и позднее.

Также нет доказательств того, что каменные топоры использовались до появления изделий из меди и бронзы. Подобные вещи непросто выяснить уже потому, что племена, использовавшие каменные топоры, обычно не пользовались металлическими орудиями , например, в Брахмагири люди, использовавшие каменные топоры, были знакомы с металлом. Также и в Невасе, в верхнем бассейне Годавари и Правары, в слое, расположенном после палеолитического (и отделенном от него слоями глины и ила), вместе с шлифованными каменными топорами и каменными молотами были обнаружены как выполненные из меди или бронзы два долота, игла, копье и четверо бус, так и выполненные из халцедона микролиты – сегменты, треугольники, притупленные пластины, ассоциирующиеся с культурой каменного топора. Из образцов керамики встречались, в частности, сосуды с носиком, с ярко выраженным окаймлением вокруг горла, тонкостенные, тщательно обработанные, украшенные как геометрическими, так и другими росписями, нанесенными в основном черной краской. Они напоминают образцы халколитической культуры, найденные в ряде местонахождений Северного Декана (Насик, Джорве, Навдатоли). Абсолютно точная хронология этих местонахождений не установлена, но в некоторых местах за халколитическими культурами следовали культуры эпохи железа, относящиеся ко второй половине 1-го тысячелетия до н. э.; в целом картина совпадает с той, что получена на основании данных в Брахмагири. Можно предположить, хоть это и не доказано, что шлифованные каменные топоры с приостренным обушком и топоры схожего типа производились в основном между 1000-м и 200 гг. до н. э., вероятно, ближе к концу этого периода.

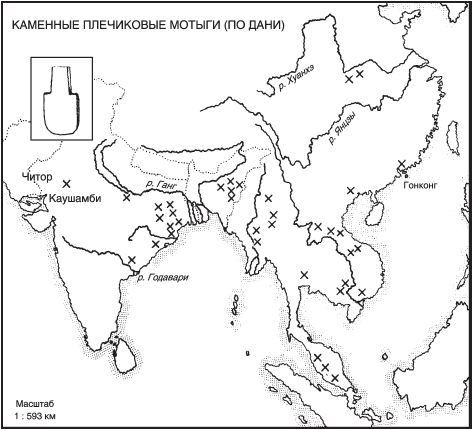

До того как поговорить о происхождении каменного топора в Индии, хотелось бы сказать несколько слов о весьма оригинальном и вполне самостоятельном орудии, имевшем общий географический район распространения с топором. Это прилаживаемая к ручке мотыга с плечиками – тщательно шлифованная, с заостренным с одной стороны лезвием . Она была распространена в центральных и южных районах Индии до нижнего течения Годавари на юге. Изготовлялась из кремнистого известняка или сланца. В Ассаме встречается на всей территории, за исключением приграничного района Садья, однако образцы, найденные в Гаро и на холме Кхази, являются грубо выполненными и могут быть охарактеризованы как "провинциальная имитация". В Бенгале встречается редко (только недавно был обнаружен экземпляр в районе Миднапур, но вновь попадается на границе Бенгала и Бихара в Сантал-Парганасе, Манбхуме и Дхалбуме; далее на юг – в Майюрбхандже и по всей территории Ориссы. На западе образцы обнаружены в районе Банда в южной части штата Утар-Прадеш и в Каушамби; а один образец был найден в Читоре, в Раджастхане). В целом очевидно, что это орудие тяготеет к восточным районам.

Рис. 18. Районы распространения каменных плечиковых мотыг

За пределами Индии образцы хорошего качества были обнаружены в Бирме, а грубые болванки вперемешку с тщательно обработанными конечными продуктами встречаются по всей территории Юго-Восточной Азии. Это и Малайзия, и Индокитай, где они представлены образцами так называемой "баксонианской" культуры к северу от Ханоя и культуры Сомронг-Сен в Камбодже и Таиланде. Навряд ли есть основание сомневаться в том, что общины, использовавшие мотыги с плечиками, также использовали керамику и изделия из бронзы и меди, хотя такие образцы и не были обнаружены археологами-раскопщиками. Остатки, имеющие, по-видимому, отношение к этим культурам, обнаруженные в прибрежных районах Тонкинского залива, относятся к периоду правления династии Хан (202 г. до н. э. – 220 г. н. э.). В Китае грубо выполненные образцы мотыг встречаются на территории от Гонконга до провинции Хунань и провинции Сычуань в долине Янцзы . Навряд ли они встречались в Маньчжурии и Японии. Очень приблизительно можно отнести этот вид орудий ко времени династии Ин (около 1300 – 1208 гг. до н. э.), когда в районе Аньюаня на юго-востоке Тяньцзиня были распространены топоры с плечиками, выполненные из бронзы. Конечно, более современные прямоугольные образцы больше напоминают металлические изделия и, как предполагается, были сделаны при помощи металлического шнура – эта технология применяется в Индии до сих пор . По имеющимся данным, если брать их в целом, родиной мотыги с плечиками является Китай, где она появилась в первой половине 1-го тысячеления до н. э., а из Китая она уже распространилась на юг в Лаос и Бирму. Нет точной даты ее появления в Индии; но если отталкиваться от местонахождений, обнаруженных в Тонкине, можно предположить, что это была вторая половина 1-го тысячелетия до н. э., то есть позднее появления первых шлифованных каменных топоров. Связывать ее появление в Индии с проникновением языков из Юго-Восточной Азии можно лишь на уровне предположения.

Возвращаясь к вопросу о происхождении и распространении шлифованного каменного топора в Индии, как и в случае с мотыгами, можно утверждать, что образцы, встречающиеся в Восточной Индии, не попали сюда из Западной Азии . Можно, конечно, предположить, что культура топора проникла в Китай из Западной Азии по одному из торговых путей типа Великого шелкового пути, но на сегодня нет никаких свидетельств в пользу такой точки зрения. В Бирме они, правда, встречаются довольно редко и не тяготеют к какому-то определенному району. В Лаосе встречаются и топор и мотыга. В Малайзии топор напоминает индийские образцы, но имеет более округлый обушок. В прибрежных районах Тонкинского залива топоры использовались общинами, занимавшимися в основном охотой; предполагается, что производство топора стало прямым продолжением все возрастающего производства шлифованных каменных орудий, но это только предположение. Образцы топоров со следами оббива китайских провинций Хэнань и Шаньдун больше похожи на индийские, чем образцы из Юго-Восточной Азии. Недостаточная на сегодня изученность вопроса и, что немаловажно, отсутствие точной датировки не позволяют напрямую связывать между собой образцы, обнаруженные в Индии и Китае; хотя вполне возможно предположить примерный географический маршрут их распространения, идущий из внутрикитайских районов, расположенных севернее Янцзы, через провинцию Сычуань в направлении провинции Хунань и Бирмы . Навряд ли, правда, этот маршрут был маршрутом распространения мотыг, поскольку они, в отличие от топоров, не обнаружены в провинции Юньнань . Также легко попасть в Бирму, Ассам и Бенгал, используя прибрежные маршруты из Китая в Юго-Восточную Азию . В любом случае на сегодня достаточно материала, чтобы предположить, что распространенные в Индии каменные топоры произошли из Центрального Китая. Однако наибольшее распространение и применение как топоры с округлым обушком, так и более часто встречающиеся топоры с заостренным обушком получили именно на индийской земле.