Этот диспут имеет большое значение в истории этрускологии, так как привлек внимание публики к фундаментальной проблеме происхождения этрусков. Тем временем Пиранези – и как археолог, и как итальянский патриот – продолжал интересоваться памятниками тосканского искусства. Он ездил и в Кортону, и в Кьюси, чтобы на месте скопировать фризы, украшавшие стены некоторых гробниц. В изданном в 1765 г. труде "Delia introduzione e del progresso delle Belle Arti in Europa nei tempi antichi" он снова обращается к некоторым фундаментальным идеям, которыми руководствовался в своем диспуте с Мариэттом. Несколько иллюстраций в его новой книге воспроизводят геометрические орнаменты, скопированные с расписных фризов недавно открытых гробниц в Тарквинии и Кьюси. Пиранези дает довольно фантастические интерпретации и помещает на одну гравюру различные элементы из различных гробниц. Отсутствие точных указаний, откуда скопированы узоры, и ложные интерпретации в значительной степени лишают работу Пиранези ценности как исторический документ.

Нельзя не заинтересоваться методами самых знаменитых ученых того времени – Винкельмана и графа де Кайлюса. Однако Винкельман, значительно повлиявший на развитие идей и на искусство своего времени, ни в своей жизни, ни в работах не демонстрирует сколько-нибудь реального интереса к этрусской археологии и искусству. В своих пространных сочинениях он не обращается к этрусским коллекциям, собранным во Флоренции, Кортоне и Вольтерре. Не пользовался он и многотомными трудами Гори. Его наблюдения и замечания по поводу этрусского искусства достаточно скудны, невзирая на живость его интеллекта, в основном это довольно поспешные общие рассуждения. Однако Винкельман заслужил нашу большую благодарность: в отличие от общепринятого мнения того времени, он подметил, что большинство ваз, найденных в этрусских гробницах и в земле Кампании и Сицилии, имеют греческое, а не этрусское происхождение, и отстаивал это мнение. Но лишь аббату Ланци удалось обосновать этот факт научно.

Иное впечатление возникает у нас от "Recueil d'antiquités égyptiennes, grecques, etrusques at romaines" , изданного графом де Кайлюсом в Париже в 1752 г. Действительно, Кайлюс, изучая этрусское искусство, сталкивается с теми же трудностями, что и его современники. Но он более осторожен, чем Винкельман, и его суждения о древностях, которыми он либо владел, либо мог видеть, всегда основательны и точны. Он признает свое невежество, и такие рассуждения, как нижеследующее, могут принадлежать лишь истинному ученому. "В этой области, – пишет Кайлюс, – часто приходится иметь смелость не знать и не стесняться предположений, которые приносят больше чести, чем помпезная демонстрация бесполезной эрудиции". Он понимает значение и необходимость сравнения предметов аналогичных или принадлежащих к одной серии. "Хотелось бы, чтобы документальные свидетельства чаще подкреплялись сравнительным методом, который для антиквария является тем же, чем являются для физика наблюдения и эксперимент". Кайлюс возвращается к той же идее, когда сожалеет, что слишком часто не может решить, следует ли приписывать конкретный предмет египтянам, грекам или этрускам: "Мы находимся не в том положении, чтобы различать произведения этих различных народов, у нас недостаточно предметов для сопоставления".

Те же воззрения позволили аббату Ланци опровергнуть заблуждение, укоренившееся в этрускомании его времени, о том, что все расписные вазы, найденные в итальянской земле, приписывались этрускам. В трех диссертациях, опубликованных им во Франции в 1806 г. под общим названием "Dei vasi antichi dipinti volgarmente chiamati etruschi", мы видим ту же интеллектуальную честность, что и в работах графа де Кайлюса. Значение его выводов велико, поскольку впервые было проведено определенное, хотя по-прежнему не до конца полное, различие между греческой и этрусской керамикой, и эта работа может считаться отправной точкой для современной науки. Аббату Ланци пришлось бороться с очень древним предрассудком, распространенным в обществе. Ведь и Гете писал в своем "Italienische Reise" , изданном в 1787 г.: "Теперь этрусские вазы оцениваются очень дорого… Нет ни одного путешественника, который не желал бы их приобрести…" Так, аббат не без грусти замечает: "Non vi é errore piu difficile a sterminare di quello che a radice in una falsa nomenclatura" – "Труднее всего искоренить те ошибки, которые основаны на ложной терминологии". Неверное название, продолжает аббат, все равно что фальшивая монета, пущенная в оборот. Даже если ее признают фальшивой в одной стране, все равно она останется в обращении в другом месте.

Он довольно решительно опровергает представления этрускоманов той эпохи, проведя тщательный анализ ваз и надписей на них. Почему, спрашивает он, мы должны приписывать этрускам предметы, имеющие на себе греческие надписи? С этим доказательством не сразу согласились. Почти невероятное количество прекрасных аттических ваз, извлеченных на свет благодаря раскопкам начала XIX в. в гробницах Вульчи, в самом сердце Тосканы, порождало непрерывные разговоры об этрусских вазах; "этрусская ваза", фигурирующая в одной из лучших новелл Проспера Мериме, конечно, была греческой вазой, сделанной в Греции или в одной из греческих мастерских, процветавших в Южной Италии начиная с IV в. до н. э. И только во второй половине XIX в. с этим заблуждением было покончено, так как в Греции нашли вазы с теми же греческими клеймами, что были и на вазах из тосканских могил.

Ланци умер в 1812 г. Его похоронили в церкви Санта Кроче во Флоренции, и на его могиле высечена хвалебная надпись. Такую честь Ланци вполне заслужил. Благодаря своим обширным познаниям, которые не упускали ни одного аспекта этрусской цивилизации, этот непредубежденный ученый, эпиграфист и археолог открыл дорогу современным исследованиям.

С началом XIX в. ход развития истории этрускологии изменился. Колебания и ошибки предшествующего периода сменяются методичными и более уверенными исследованиями; археология и лингвистика постепенно выходят из тумана, сквозь который они брели на ощупь, и становится возможным проследить непрерывный прогресс этих дисциплин вплоть до нашего времени. Но открытия происходят столь часто, а разнообразные труды столь многочисленны, что их историю приходится давать лишь в общих чертах. К 1820 г. вокруг молодого ученого Герхарда и герцога де Линя образовался кружок исследователей из разных стран. Благодаря поддержке принца Фридриха Прусского удалось основать институт, Istituto di Correspondenza archaeologica . Первое собрание этого института состоялось на Капитолии 21 апреля 1829 г. Герхард, человек большой энергии, не случайно проявил интерес именно к этрусскому миру. Работы, посвященные такой очаровательной теме, как этрусские зеркала, не утратили своего значения и сегодня. В период, когда произошло зарождение этой новой науки, на свет были извлечены великолепные памятники тосканского искусства. В Тарквинии было обнаружено несколько гробниц с росписями, а среди них ряд шедевров античной живописи – гробница Биг и гробница Барона, открытые в 1827 году.

В этот период удач этрусской археологии началось систематическое исследование гробниц, чьи сокровища оказались воистину неиссякаемыми. В 1828 г. упряжка волов, пахавшая землю, обрушила потолок гробницы поблизости от Вульчи. Так началась лихорадочная, нередко неуклюжая и почти ничем не ограниченная деятельность в сфере, до тех пор практически неизвестной. Руководил этими поспешными исследовательскими работами, которые, к сожалению, велись без должной осторожности или научной осмотрительности, Люсьен Бонапарт, князь Канинский и владелец большей части земель, где были древние гробницы Вульчи. Менее чем за год его коллекция древностей пополнилась приблизительно двумя тысячами греческих ваз. Одновременно возникали и другие частные собрания; коллекция Кампанари, богатого землевладельца из этой местности, стала основой восхитительного собрания греческих ваз в Григорианском этрусском музее в Ватикане (фото 12). Однако эти плодотворные раскопки проводились крайне неметодично. Интерес проявляли только к редким и ценным предметам, все другие бросали за ненадобностью или уничтожали, гробницы снова закапывали, даже не пытаясь точно зарисовать их или составить опись найденных в них предметов. Ущерб, нанесенный такой небрежностью, невозместим, так как у нас нет каких-либо документальных свидетельств о найденном ценном материале. Тем не менее бесчисленные предметы, оказавшиеся в распоряжении ученых, очень быстро расширили их знания о Греции и Этрурии; восторженные письма Герхарда служат тому достаточным доказательством.

Эти новые находки пробудили широкий интерес. В 1834 г. в Тоскане был найден прекрасный саркофаг Адониса; в 1835 г. обнаружили большую статую Марса недалеко от умбрийского города Тоди. Две эти скульптуры стали важнейшими экспонатами выставки этрусского искусства и цивилизации, которая объехала всю Европу в 1955-1956 гг. Затем было сделано открытие колоссального значения, подтвердившее, что с середины VII в. до н. э. Этрурия вступила в период великого процветания. 22 апреля 1836 г. в Черветери архиепископ Реголини и генерал Галасси обнаружили очень богатую гробницу, найденные в ней золотые украшения представляют собой вершину мастерства тусских ювелиров (фото 70). Весь материал, извлеченный на свет, доказал наличие прочных связей (в культуре и искусстве) между Этрурией VII в. и странами Восточного Средиземноморья. Примерно в то же время появилась первая книга, где рассматривалась вся этрусская история с истинно научных позиций: это было сочинение "Die Etrusker" Карла Оттфрида Мюллера. Она была издана в 1828 г., перепечатана под редакцией Дееке – другого исследователя и в этом новом виде до сих пор актуальна. Однако очень немногие научные труды выдержали испытание временем. В первой половине XIX в. особенно важно было лучше узнать тосканскую глубинку, практически неизвестную публике. Источником для ученых служили различные описания путешествий по тем местам. Самое ценное из этих описаний сделал британский консул в Италии Джордж Деннис, путешествовавший по областям, в то время пребывавшим в полудиком состоянии. Его книга "Города и кладбища Этрурии" появилась в 1848 г. и выдержала несколько переизданий.

Этот успех был вполне заслужен, поскольку Деннис, образованный любитель, сумел написать интереснейший отчет, сочетая в нем самые тщательные и подробные наблюдения с приятным и живым стилем. Даже сейчас вряд ли найдется лучшее вступление к исследованию древней Этрурии, чем чтение этого маленького шедевра; его очарование и ценность нисколько не потускнели со временем.

Примерно до 1880 г. – даты, отмечающей конец очередного этапа в истории этрускологии, – разнообразные сочинения и открытия следуют одно за другим. Появляются обширные коллекции изобразительного искусства и других произведений искусства одного типа, например ваз зеркал и погребальных урн. Сегодня эти коллекции следует изучить заново, так как с тех времен материал невероятно обогатился, а методы экспонирования тоже видоизменились. Но даже в их нынешнем виде они представляют большую ценность. Например, этрусские надписи, собранные Фабретти в первом Coprus – "Corpus Inscriptionum Italicarum" , дополнения к которому издавались вплоть до 1880 г. и до сих пор не утратили своего значения для ученых.

Важные открытия совершались одно за другим. В 1857 г. Франсуа нашел в Вульчи монументальную гробницу с фресками на стенах, названную его именем. Вскоре росписи были сняты со стен гробницы и доставлены в Рим, в музей их владельцев Торлониев. Франсуа не дождался вознаграждения за свои труды первооткрывателя, так как из-за неблагоприятного климата Вульчи, где до самого недавнего времени свирепствовала малярия, он умер. Очень богатый любитель искусств Маркезе Кампана собрал разнообразную коллекцию древностей; образцы этрусского искусства занимали в ней существенное место. Его деятельность приобрела особый размах в Черветери. Вскоре в его коллекции насчитывалось огромное количество греческих и этрусских ваз, нередко очень ценных, и знаменитый саркофаг с двумя фигурами, лежащими на погребальной колеснице, который сейчас выставлен в Лувре. После смерти владельца эта огромная коллекция была распродана, и ее экспонаты попали в ряд европейских музеев, в том числе в Лувр и Эрмитаж (фото 21-23). Чуть позже, около 1860 г., благодаря неиссякаемым богатствам кладбища в Черветери римский гражданин Кастеллани собрал великолепную коллекцию ваз разного происхождения. Когда он умер, часть из них попала за границу, другие оказались в римских музеях. В 1855-1866 гг. семья Барберини вела обширные раскопки в районе Пренесте – сперва этрусского, а затем римского города, расположенного примерно в 25 милях к востоку от Рима. Там были найдены чудесные гробницы, содержащие, подобно гробнице Реголини-Галасси, сокровища VII в. до н. э. Они выставлены в Риме в залах музея виллы Джулия и в Доисторическом музее Пигорини. Все вышеупомянутые открытия существенно обогатили историческую науку.

Одно из важных открытий было совершено за границами Этрурии – в Вилланове, примерно в трех милях к северу от Болоньи. Эта область была заселена этрусками в VI-IV вв. до н. э. и стала известна как Циркумпаданская Этрурия. В 1853 г. граф Гоццадини раскопал в Вилланове кладбище, в довольно бедных гробницах которого содержались вазы, своей формой напоминавшие двойной усеченный конус. Здесь мы сталкиваемся со следами италийской цивилизации, которая предшествовала самой этрусской цивилизации и была названа вилланованской по месту открытия. Этот факт имел важнейшее значение для историков, и весь вопрос о происхождении этрусков отныне следует рассматривать в свете этого открытия.

Начало последнего этапа в эволюции этрускологии следует поместить где-то около 1870 г. С тех пор никакие факторы уже не влияли на направление современных исследований или их непрерывный прогресс. В 1869 г. в древней Чертозе под Болоньей было обнаружено огромное этрусское кладбище, сильно отличающееся от гробниц в Вилланове. Эти раскопки, которые руководил Дзаннони, стали первыми, проводившимися в соответствии со строгими правилами археологии. Каждую гробницу тщательно описывали, все находки описывали в каталогах, различные слои почвы скрупулезно идентифицировали, как и должно быть, если мы хотим, чтобы истории был от них какой-нибудь толк. Таким образом, Дзаннони первым подал пример современных научных раскопок в этрусской гробнице.

Его примеру последовали и другие. Археологи появились в Тарквинии, Вульчи, Кьюси, Ветулонии, Болонье и Орвието. В Тарквинии в 1873-1892 гг. были найдены великолепные архаические гробницы охотников и рыбаков, львиц и быков. В 1876 г. был основан официальный бюллетень итальянских раскопок, "Notizie degli scavi"; с тех пор он регулярно выходил раз в год. Был также создан департамент по организации раскопок и надзору за древностями на полуострове, благодаря чему значительно увеличилось число квалифицированных археологов.

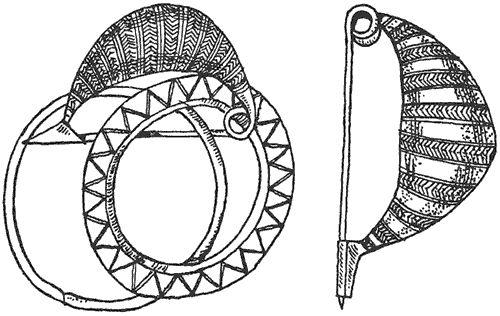

Рис. 4. Бронзовые фибулы в форме пиявки, украшенные гравировкой. Ок. 700 г. до н. э. Из Капены. Музей виллы Джулия, Рим.

Появились и музеи, например на вилле Джулия в Риме, где собирали находки из южной Этрурии и Нация; Археологический музей во Флоренции для материала, найденного при раскопках в современной Тоскане; музеи в Болонье, Тарквинии, Кьюси и других местах. Вместе с Григорианским этрусским музеем в Ватикане, основанным еще в 1836 г., музеи виллы Джулия и во Флоренции стали крупными собраниями этрусского искусства. Первый этаж Археологического музея во Флоренции разделен на секции, которые соответствуют древним центрам Этрурии. Фактически это топографический музей, позволяющий и посетителю, и исследователю последовательно ознакомиться с различными царствами, входившими в Этрусскую конфедерацию. Размещением материала по географическому принципу мы обязаны Милани, бывшему хранителю музея. Его "Museo topographico dell' Etruria" был основан в 1897 г. и с тех пор постоянно развивался.

Весьма разумная и продуманная организация этих великих этрусских музеев, а также создание и расширение второстепенных музеев оказались тем более полезны, что резко увеличилось количество исследований, проводившихся по всей Тоскане. Мы ограничимся лишь перечислением важнейших открытий, сделанных после 1916 г. в окрестностях города Вейи, в десяти милях к северу от Рима. Благодаря им мы смогли увидеть великолепные скульптурные украшения большого вейянского храма, названного в честь Аполлона, где найдена серия терракотовых статуй почти в натуральную величину (фото 39-42), исполненных с поразительным мастерством, в том числе и статую Аполлона, несомненно изваянную скульптором Вулкой, которая быстро завоевала вполне заслуженную славу.

Начались исследования и в городах. Так, примерно около 1890 г. Брицио исследовал город Марцаботто и остатки его домов. Позже на плато, где стоял священный город Тарквинии, успешные раскопки провел г-н Романелли, нынешний хранитель древностей на Форуме и на Палатине (фото 59). Американская школа в Риме смогла провести исследования в древней Козе, на берегах Тирренского моря, а французская школа в Риме получила в 1946 г. разрешение изучить район, где находились Вольсинии, столица Этрусской конфедерации (фото 6, 7). В результате был обнаружен пропавший город, и появилась возможность исследовать его, а также окрестности. Мы должны быть благодарны молодой Итальянской республике, столь великодушно выдающей иностранным школам разрешения на раскопки. Также радует, что Франция смогла восстановить свое положение в области этрускологии, которого она, как казалось одно время, лишилась.