Именно в то время в Генеральном штабе советской армии наконец-то начала обретать реальные черты долго вынашиваемая идея создания при разведывательных отделах и разведывательных управлениях на флотах, в военных округах и в группах войск совершенно секретных отдельных специальных разведывательно-диверсионных формирований, которые в случае военного или предвоенного кризиса вели бы разведку и уничтожали заранее намеченные важные объекты в тылу противника. Время рождения новых советских спецформирований пришлось на жесткую фазу холодной войны и им сразу же нашлось место в разрабатываемых операциях по подготовке к уже, можно сказать, "весьма горячей" третьей мировой войне. Первоначально на созданные подразделения возлагалась задача, еще до начала времени "Ч" (часа "Х" - "икс"), скрытно проникать в тыл врага и действовать там по заранее разработанным планам, то есть вести разведку, а также уничтожать крупные штабы и командные пункты, аэродромы, склады боеприпасов и горючего, железнодорожные узлы, электростанции, плотины, важные мосты, линии связи и так далее. Немного позже они были сориентированы также на борьбу с носителями ядерного оружия и средствами противовоздушной и противоракетной обороны противника.

В сухопутных войсках все началось с небольших формирований - отдельных рот специального назначения. К 1953 году таких рот, разбросанных в основном в приграничных военных округах, насчитывалось чуть более сорока по 112 человек в каждой. В целях конспирации эти роты ЛЕГЕНДИРОВАЛИСЬ, и их личный состав носил униформу связистов, авиации или инженерных войск. Затем последовал ряд реорганизаций, и многие роты были расформированы. В конце 50-х годов некоторые оставшиеся роты начали укрупнять, появились отдельные батальоны спецназа. Директивой Генштаба от 27 марта 1962 года были разработаны проекты организации бригад спецназа на мирное и военное время. 1 января 1963 года в небольшом поселке городского типа Чучково рязанской области была сформирована первая полноценная отдельная бригада специального назначения (16-я ОБРСПН). Всего к началу 1964 года силы советского армейского спецназа состояли из 12 отдельных рот, 5 отдельных батальонов и 10 кадрированных (где часть подразделений развернута по штату мирного времени, и лишь в угрожаемый период они доукомплектовываются приписным личным составом) бригад. Многие спецназовцы, для приДания им шика в показных мероприятиях генералитету, были переодеты в форму воздушно-десантных войск (ВДВ). Лишь некоторые части, дислоцированные в основном в странах варшавского договора (в который в 1955–1991 годах входили Болгария, Венгрия, Румыния, ГДР, Польша, СССР, Чехословакия, а также до 1962 года - Албания), остались в легендированной форме одежды.

В 1967 году для подготовки молодых офицеров, предназначенных для специальных подразделений сухопутных войск, в рязанском высшем военном командном училище воздушно-десантных войск был создан факультет специального назначения. Личный состав образованного факультета свели в новую девятую роту. К этому времени в составе военных округов Вооруженных сил ускоренно формировались боеспособные бригады спецназа, но училищ, готовивших для них более или менее квалифицированные кадры, все еще не было. Каждый взвод девятой роты являлся курсом и состоял из четырех отделений, курсанты которых изучали определенный иностранный язык: английский, немецкий, французский или китайский. Выпускники факультета подразделений спецназа получали диплом референта-переводчика. Программа обучения будущих офицеров спецназа несколько отличалась от программы обучения на обычном воздушно-десантном факультете. В частности, если практические навыки курсантов общего факультета ВДВ по минно-подрывному делу ограничивались умением пользоваться простой зажигательной трубкой (капсюль-детонатором с огнепроводным шнуром) и подрывом тротиловой шашки, то курсант девятой роты теоретически должен был уметь изготовить взрывчатое вещество из подручных материалов. Некоторые занятия по тактике также имели свои особенности. С началом войны в Афганистане на первый курс было набрано два взвода курсантов, а в программу обучения введен еще один иностранный язык - фарси.

В 1981 году был произведен последний выпуск девятой роты. С этого времени и по 1994 год факультет подразделений специального назначения был представлен тринадцатой и четырнадцатой ротами, сведенными в отдельный учебный батальон. Летом 1994 года курсанты и преподаватели факультета спецназа из рязанского воздушно-десантного командного училища были передислоцированы в Новосибирск в высшее командное общевойсковое училище (с 1998 года - Новосибирский военный институт), созданное на базе Новосибирского высшего военного политического училища.

В Новосибирском военном институте есть 5 батальонов курсантов. Один из них готовит спецназовцев. В нем есть взвод для подготовки будущих командиров водолазов-разведчиков. Конкурс в батальон спецназа высок. Помимо экзаменов, претенденты проходят строгий отбор. Проверяются умение работать головой, личное дело, физическая подготовка, психологическая устойчивость.

Программа обучения очень насыщена. Проводится даже обязательный выход курсантов в горный учебный центр для обучения ведению боевых действий в горах. Курсанты не только проводят тактико-специальные учения совместно с подразделениями спецназа, но и участвуют в ежегодных соревнованиях групп спецназа.

В СССР кроме Рязанского воздушно-десантного училища в сухопутные части специального назначения своих выпускников направляло Киевское высшее общевойсковое командное училище, имевшее разведывательный факультет, который готовил офицеров войсковой разведки. Приходят в подводный спецназ и выпускники разведфакультета Калининградского высшего военно-морского училища. Волею судеб в спецназ попадали и выпускники других военных училищ. В подразделениях спецназа их в шутку называли "приемными детьми". Со временем специфическая служба делала этих "детей" родными.

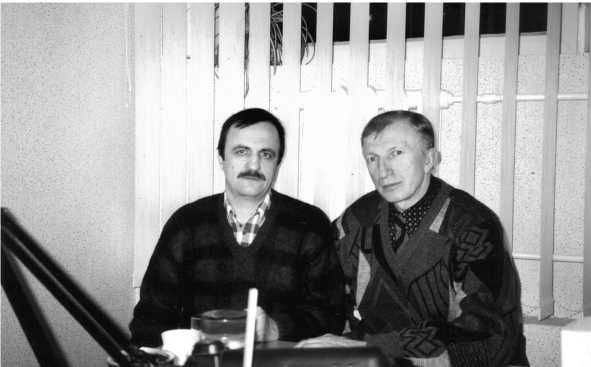

В 1977 году в целях улучшения качества подготовки старших офицеров частей специального назначения командованием было принято решение организовать подготовку офицеров специальной разведки в отдельных группах на каждом курсе 2-го (разведывательного) факультета военной академии имени М.в. Фрунзе, расположенной в Москве. Там ежегодно проходил набор опытных офицеров для подготовки будущих командиров бригад и их заместителей. Среди них был, например, будущий командир 17-й отдельной бригады специального назначения (17-я ОБРСПН), капитан 1-го ранга Виктор Семенович Ларин.

Автор с капитаном 1-го ранга Виктором Семеновичем Лариным, бывшим командиром 17-й Отдельной бригады специального назначения Специальной разведки ВМФ (ОБРСПН). 1997 год. (Фото из архива автора)

Помимо вышеупомянутых учебных заведений, недалеко от Москвы находятся Курсы усовершенствования офицеров разведки - одно из старейших учебных заведений, готовившее многие поколения военных разведчиков. Знания, которые получали офицеры на курсах, значительно расширяли понимание задач, стоящих перед спецназом и разведкой. Офицеров знакомили также с новейшими техническими средствами и оружием, направляемыми в войска. Выпускники курсов очень высоко ценили полученные знания, но, к сожалению, диплом об окончании курсов, в сущности, мало влиял на возможности сделать карьеру. Эту возможность имели только выпускники академии.

В системе военной разведки было и еще одно весьма специфическое учебное заведение. Для подготовки иностранцев в 1965 году в Крыму в поселке Перевальное был создан уникальный секретный объект - 165-й учебный центр (УЦ-165) Министерства обороны СССР. Здесь советские специалисты учили посланцев со всего мира, - выходцев из Африки, латинской Америки, Вьетнама и прочих стран, подрывной войне с антинародными режимами за торжество идей марксизма-Ленинизма. Уникальность центра заключалась в том, что в нем готовили военнослужащих, у которых, по сути, не было своей армии и поначалу даже государства. иностранцев обучали изготавливать и применять взрывчатку, захватывать склады с оружием, штурмовать или взрывать здания, совершать налеты на полицейские участки, без шума убивать, сбивать самолеты, вести разведку и проводить диверсии на крупных гражданских и военных объектах. Но вначале им читали лекции по научному коммунизму и объясняли сущность агрессивного империализма, то есть сначала учили, в кого стрелять, а потом уже обучали, как стрелять. Первыми выпускниками Учебного центра стала большая группа партизан из Гвинеи-Бисау.

В 1980 году УЦ-165 был преобразован в симферопольское военное объединенное училище. Срок подготовки курсантов увеличился до двух лет. Расширилась и география посланцев - в Крым начали прибывать группы из Лаоса, Ливии, Ливана, Афганистана, Палестины.

После развала Советского Союза Крым достался Украине, и училище прекратило подготовку кадров. Всего за 25 лет существования секретного объекта в Перевальном было подготовлено около 18 тысяч специалистов тайной борьбы. По некоторым данным, один выпускник затем стал президентом одной африканской страны, и еще пять-шесть стали министрами развивающихся стран. За долгие годы многие выпускники не раз успели поменять и убеждения, и хозяев. Не исключено, что полученные специфические знания кто-то из них сегодня передает формированиям, которые противник называет террористическими.

В начале 80-х годов силы специальных операций Советского Союза уже состояли из 13 бригад и более чем 20 других отдельных небольших подразделений. По планам штабов военных округов и Генерального штаба, все они были ориентированы на определенные страны, районы и важные объекты вероятного противника. Кроме того, для проникновения в страны предстоящих боевых действий нелегальным путем под видом гражданских лиц в системе военной разведки было создано несколько групп так называемого офицерского спецназа. В определенный период создавались также различные экспериментальные группы. Например, в 80-е годы была сформирована специальная группа из десяти офицеров-дельтапланеристов. Безусловно, создание разведывательно-диверсионных спецгрупп, состоящих из настоящих профессионалов, - дорогое удовольствие, однако и уровень их подготовки на внушительный порядок выше, чем у бойцов массовых сухопутных формирований спецназа типа бригад.

Подразделения советского армейского спецназа плодотворно потрудились во многих странах, однако с наибольшим размахом они использовались в боевых действиях в Афганистане в 1979–1989 годах. Здесь особо следует отметить действия 154-го отдельного отряда специального назначения. Этот отряд начал формироваться по приказу начальника ГРУ в мае 1979 года и главным образом предназначался для первого этапа операции по втягиванию Афганистана в сферу влияния СССР. Важной особенностью 154-го отряда было то, что в нем должны были служить главным образом представители трех национальностей: узбеки, туркмены и таджики, знавшие языки и диалекты жителей Афганистана. Поэтому созданный отряд неофициально называли "Мусульманский батальон" (отряд сухопутного спецназа по численности соответствует обычному батальону). В конце декабря 1979 года совместно с секретными подразделениями специального назначения КГБ "Мусульманский батальон" ГРУ принял участие в штурме афганского дворца Тадж-Бек, в котором находился премьер-министр Хафизулла Амин. Убийство Амина обеспечило захват власти в Кабуле лояльными Советскому Союзу силами.

В самом начале 80-х годов формирования специального назначения, в силу полного изменения всего списка наименований военно-учетных специальностей (ВУС) и должностных квалификаций в советских вооруженных силах, получили новую официально утвержденную аббревиатуру - "СПН". Однако и по сию пору в Гру, теперь уже Генштаба вооруженных сил России, всеми формированиями сухопутного спецназа, через разведывательные управления военных округов, ведает все тоже Пятое управление оперативной разведки. Помимо отдела, состоящего из направлений (в 2000 году направление в своем составе имело до 7 сотрудников, отдел - от 8, управление - от 55 человек), координирующих части спецназа, Пятое управление имеет и другие отделы. В частности, отделы, состоящие из направлений по географическому делению и театрам военных действий. В направлении находятся участки (отделения), например, датский, шведский и так далее. Каждым направлением руководит начальник направления или, как его еще называют, "направленец".

На флоте все шло своим чередом. Середина 50-х годов ХХ века - это время появления в мире специальных операций возродившихся регулярных и полноценных советских разведывательно-диверсионных формирований боевых пловцов (водолазов-разведчиков). В ГРУ Генштаба и разведывательном управлении Главного штаба военно-морских сил, которое в те годы возглавляли сначала контр-адмирал Леонид Константинович Бекренев, а затем - капитан 1-го ранга (с 1958 года контр-адмирал) Борис Назарович Бобков (1911–1989), к идее воссоздания формирований боевых пловцов обратились сразу же, как только позволила сложившаяся более или менее благоприятная внутриполитическая обстановка в СССР. Надо отметить, что перспективная идея весьма быстро воплотилась в жизнь. В начале 1953 года военно-морской министр - главнокомандующий ВМС адмирал Николай Герасимович Кузнецов утвердил "План мероприятий по усилению разведки ВМС", на который вскоре были выделены необходимые денежные средства.

24 июня 1953 года последовала секретная директива Главного штаба ВМС, согласно которой при разведывательном отделе Черноморского флота (на южном направлении) начал формироваться 6-й отдельный морской разведывательный пункт специальной разведки. Командиром пункта был назначен военный разведчик капитан 1-го ранга Евгений Васильевич Яковлев. В сентябре 1953 года, несмотря на то, что выбранное место не вполне отвечало требованиям секретности, было принято решение о размещении пункта на берегу одной небольшой мелководной бухты Круглая в районе города Севастополя. В силу разных причин 6-й ОМРП полностью закончил организационное оформление и начал проводить боевую подготовку легководолазов-разведдиверсантов лишь к 1955 году. Позже пункт был перебазирован в район города Очакова на остров Первомайский и в 1968 году преобразован в семнадцатую бригаду. В январе 1990 года она была снова реорганизована в разведывательный пункт с оперативным номером "1464".

Советские водолазы-разведчики на тренировке на подводной лодке. 60-е годы. (Фото из архива автора)

15 октября 1954 года секретной директивой Главного штаба ВМС при разведывательном отделе 4-го военно-морского флота был образован 561-й отдельный морской разведывательный пункт специальной разведки. Здесь стоит заметить, что после второй мировой войны, 25 февраля 1946 года, Балтийский флот был разделен на два флота: Юго-Балтийский флот со штабом в Пиллау (ныне Балтийск) и северо-Балтийский флот со штабом в Таллине. 17 января 1947 года Северо-Балтийский и Юго-Балтийский флоты были переименованы в 4-й ВМФ и 8-й ВМФ. и только в декабре 1955 года Краснознаменный Балтийский флот был восстановлен в прежней организации со штабом в Калининграде.

Самодельный штат (шеврон, нарукавный знак различия) водолазов-разведчиков 561-го Отдельного морского разведывательного пункта Специальной разведки ВМФ СССР Делался по образу официальных водолазных шевронов, чей внешний вид не был привлекательным. 70-е годы. (Из архива автора)

Командиром 561-го ОМРП стал опытный разведчик, полковник Георгий Владимирович Потехин (1917–1961, командовал 561-м ОМРП до марта 1960 года). именно этот пункт, предназначенный для операций на западном направлении, в короткий срок первым смог приступить к выполнению специальных задач. 561-й ОМРП впитал в себя все самое лучшее от легендарной Роты особого назначения и стал самой подготовленной частью специальной разведки ВМФ СССР. интересно, что в конце 70-х - начале 80-х из разведдиверсантов 561-го ОМРП была сформирована антитеррористическая группа "Набат", хотя водолазы-разведчики Балтийского и других флотов помогали КГБ в подготовке своих собственных спецназовцев. К борьбе с терроризмом подходили со всей душой. Однажды на совместных учениях с МВД в поселке Храброво так "разгромили" один ТУ-134, что его потом две недели ремонтировали.

Водолазы-разведчики 561-го ОМРП Специальной разведки ВМФ СССР в автономном двухместном носителе-транспортировщике. Начало 60-х годов. (Фото из архива автора)

Далее был создан отдельный морской разведывательный пункт легководолазов-разведчиков при разведывательном отделе Тихоокеанского флота. Согласно директиве Главного штаба ВМФ от 18 марта 1955 года, местом дислокации части был определен район бухты Малый Улисс около владивостока. Командир пункта (в 1955–1959 годах) капитан 2-го ранга Петр Прокопов Коваленко, ознакомившись с отведенным участком, доложил руководству разведки, что место выбрано неудачно, к тому же там отсутствовали необходимые помещения. Пункт несколько раз менял свое расположение, и лишь в начале декабря личный состав ОМРП перебазировался к месту своей постоянной дислокации на остров русский.

В соответствии с директивой Главного штаба ВМФ от 26 ноября 1957 года начал формироваться ОМРП специальной разведки на северном флоте. Местом базирования пункта был выбран небольшой поселок Новая Титовка на юго-западном берегу Мотовского залива Баренцева моря. Командиром назначен подполковник Евгений Беляк. Пункт действовал совсем недолго. В силу разных причин в 1960 году он был расформирован. Его задачи были возложены на 561-й ОМРП. В конце 70-х - начале 80-х там была сформирована группа А(Ас)-1, специально предназначенная для действия на севере. Лишь в 1983 году, по инициативе и под руководством опытного разведчика-диверсанта капитана 1-го ранга Геннадия Ивановича Захарова (до этого, в 1978–1983 годах, командовал 561-м ОМРП) и группы его сподвижников, отдельный разведывательно-диверсионный пункт специальной разведки ВМФ при разведывательном управлении Северного флота был воссоздан.