Ни один народ талантами не обделен. Но то, что создано в Норвегии к концу XIX века, сразу было замечено и признано миром. Энгельс писал: "Норвегия пережила такой подъем в области литературы, каким не может похвалиться за этот период ни одна страна, кроме России". Спустя много лет Горький, обращая свой взгляд к этой стране, говорил, что количество народа не влияет на величины талантов – "Маленькая Норвегия создала огромные фигуры Гамсуна, Ибсена"…

У нас великих норвежцев знают достаточно хорошо. Но стоит напомнить: один из них жил недавно, был другом нашей страны и, возможно, есть люди, обязанные жизнью этому норвежцу. Имя его Фритьоф Нансен.

Это был подлинно великий человек. И если кто-нибудь из начинающих жизненный путь попросил бы назвать ему образец человека для подражания, Фритьоф Нансен должен быть назван одним из первых.

О Нансене много написано. (Нелишне было бы кое-что издать заново, специально для молодежи.) Тут же уместно для привлечения к книгам о Нансене упомянуть лишь отдельные характерные черточки жизни, которой гордятся норвежцы и которой может гордиться все человечество.

Первым заметным шагом его биографии является необычный поход на лыжах. Молодой Нансен решил пересечь Гренландию. Норвежцы всегда отличались страстью к рискованным странствиям. Но тут все были единодушны: это невыполнимо. Даже газеты, обычно потакающие сенсациям, на этот раз написали: "Было бы преступлением оказать поддержку самоубийце".

Нансен пересек Гренландию на лыжах. На это ему и его другу-спутнику Свердрупу понадобилось сорок два дня. Последующие его достижения в спорте показали, что этот успех не был счастливой случайностью. За свою жизнь Нансен двенадцать раз завоевывал титул чемпиона Норвегии по лыжам, был чемпионом мира по бегу на коньках. Однако спорт сам по себе его привлекал постольку, поскольку – "главное иметь тренированное выносливое тело для жизни и для работы".

Он был биологом. Докторскую степень защитил за четыре дня до гренландского перехода. Целеустремленность и трудолюбие были у Нансена поразительные. Получив золотую медаль за одну из первых своих работ, он настоял исполнить эту медаль из бронзы, а разницу в стоимости выдать ему деньгами. На эти деньги он напряженно несколько месяцев проработал на биостанции Средиземного моря. Его перу принадлежит много блестящих работ о жизни вод. Он был профессором-океанографом, был талантливым художником, был прекрасным организатором. И все это вместе объединял еще и талант исследователя-первопроходца.

Авторитет его в этих делах был так велик, что правительство немедленно отозвалось на просьбу построить корабль для плавания в Северном океане. Он сам наблюдал за строительством корабля. Настоял, чтобы он был деревянным. Его желанием было дать ему имя "Фрам", что по-норвежски значит "Вперед".

Умелые моряки разных профессий считали за честь предложить себя в спутники Нансена хотя бы в качестве кочегара или матроса…

Я видел "Фрам", стоящий сейчас на вечном приколе под музейною крышей, ходил по палубе, заглядывал в трюм, где все сохранилось в том виде, как было при знаменитых походах. Видел пожелтевшие фотографии торжественных проводов и ликующих встреч корабля. В первое плавание Нансен уходил уже национальным героем. После трех лет скитаний во льдах ("Фрам" достиг тогда широт, где человек никогда еще не бывал) и после трех лет безвестности (радио не было) слава его стала всемирной.

Ромен Роллан, понимавший толк в людях, назвал Нансена "европейским героем нашего времени". Чехов, столь же высоко ценивший Пржевальского, преклонявшийся перед мужеством путешественников-первопроходцев, глубоко симпатизировал личности благородного норвежца. Нансен для Чехова был воплощением его идеала: в человеке все должно быть прекрасно – лицо, одежда, поступки. Чехов решил даже написать пьесу "о людях во льдах". Для "вхождения в материал" был разработан план поездки в Норвегию. Найдены были спутники-переводчики, назначены сроки поездки (осень 1904 года). Но болезнь рассудила иначе. Лето унесло Чехова.

Нансену в это время было сорок три года. Он прожил еще двадцать семь лет. И это не были годы почивания на лаврах. Неустанный труд, участие в подготовке новых экспедиций "Фрама" (Нансен благородно уступил возможность бороться за достижение Южного полюса Амундсену), новый поход по ледовому океану в устье нашего Енисея…

Норвежцы предложили Нансену стать королем. Он отказался полушутя-полусерьезно: "Я атеист. А король по конституции должен быть человеком верующим".

В нашей стране Нансен был несколько раз по делам путешествий. "Я полюбил эту огромную страну… с ее обширными равнинами, горами и долинами". Сибири он предсказал великое будущее и в 1914 году считал, что это будущее недалеко.

А в 1921 году во время страшного голода после засухи и разрухи Нансен приехал в Поволжье, чтобы увидеть, как и чем помочь голодающим. Его именем, энергией, его благородством и бескорыстием был освещен хлеб, купленный на жертвенные деньги. Сам он, ни минуты не колеблясь, потратил на помощь голодающим волжанам полученную в 1922 году Нобелевскую премию мира (122 тысячи крон золотом).

Любопытно, что соратником Нансена в благородной заботе помочь России в трудное время был Отто Свердруп, тот самый, с кем Нансен пересек на лыжах Гренландию…

Таким был норвежец, воплотивший в себе все лучшее, что есть у народа его страны, считавшей главным своим назначением в жизни сближать народы уважением друг к другу. На родине есть ему памятники. Я думаю, и на Волге памятник Нансену был бы очень уместен.

"Плавать по морю необходимо…"

После ужина он расстелил на столе карту, разгладил ее жилистыми руками и оглядел нас добрыми, слезящимися глазами:

– Плавать по морю необходимо…

Я попросил Альму перевести ему окончание знаменитого изречения: "Жить не так уже необходимо". Старик встрепенулся.

– А вы откуда это знаете?

Так началась беседа о море, о моряках-норвежцах, о том, что в этих местах море всегда было главным кормильцем и что плавать по морю было в самом деле необходимо. Мы расспрашивали, старик посасывал трубочку и отвечал спокойно, неторопливо, напомнив мне знакомого капитана, который сказал: "Милый, я так много видел, что мне и врать не надо".

Но оказалось, Свейн Муляуг, которого мы посчитали за старого капитана, сам никогда не плавал. Мать почему-то не захотела, чтобы сын, как все в роду, сделался моряком. Возможно, другой кто-нибудь сбежал бы попросту на корабль. Но он не ослушался матери, однако и море не разлюбил. Он взялся изучать море и жизнь моряков и так преуспел, что, когда освободилось очень почетное место директора морского музея в Осло, все решили справедливо пригласить на это место Свейна Муляуга.

Нам шепнули: "Нет в Норвегии человека, кто лучше бы знал историю мореплавания, жизнь моряков, всего, что связано с кораблями и странствиями". Старик прилетел из Осло, чтобы встретиться с нами и показать древнюю часть морского пути, превращенную теперь в заповедную зону.

Утром старик Свейн Муляуг повел нас на маленький катерок, и вместе с ним мы целый день плыли вдоль побережья южной части Норвегии среди островов, маяков, среди весельных, парусных и моторных судов – попутных и встречных. Было ветрено, но старик ничего не надел сверху синей полотняной рубашки и не покрыл голову. Он посасывал крючковатую трубку, махал узнававшим его матросам и хвалил капитана нашего катерка: "Хороший моряк – осторожный моряк".

И, конечно, старик рассказывал обо всем, что медленно проплывало по сторонам – о древних могилах норвежцев, грудой камней темневших на берегу ("им четыре тысячи лет!"), о самом старом в здешних местах путевом знаке под названием "солдат", о мастерстве лоцманов, проводивших суда по лабиринту скал, о местах, где чаще всего терпели бедствия корабли.

Старик знал, на каком острове лучше всего вырастают травы на сено, где держат пчел, из какого местечка вышло больше всего капитанов, где издревле делают лодки, где шьют паруса, где лучше ловится рыба. Указав на один из поселков, старик сказал: "Отсюда во время блокады на обычной весельной лодке тайно ходили в Англию за зерном".

– Плавать по морю необходимо, – улыбнулся хранитель морской истории, когда мы прощались с ним на причале в Кристиансанне. На мой вопрос, в какую часть морского музея надо прийти в первую очередь, старик сказал: "Идите сначала к "драконам".

…Не знаю, есть ли изделия рук человеческих более совершенные, чем эти знаменитые лодки. Даже не на воде, а под музейной крышей на металлическом основании они выглядят сказочными птицами, и просто не верится, что все это было сработано топором, пролежало в земле тысячу лет и что на этой дубовой лодке длинным путем "из варяг в греки" плавали, возможно, и по Днепру. И именно на такой лодке (под парусом и на веслах) удачливый норманн Лайф Эриксон достиг с друзьями Винланда (виноградной земли), названной позже Америкой.

В музее есть экспонаты, по которым можно проследить развитие мореходных средств от долбленок и лодок из шкур лося до легендарного деревянного "Фрама". Лодки-"драконы" в этой истории – особая веха. Именно эти суда прославили норманнов, сделали им доступными дальние страны и утвердили как моряков-воинов.

Дело в том, что лодка типа "дракон" отличалась от всего, что делалось человеком для плавания раньше. У "дракона" был киль – днище лодки плавно переходило в высокий гребень, сообщая судну устойчивость, быстроходность, возможность ловко им управлять. Изобретение норманнов сразу дало им невиданные преимущества, понять которые можно сегодня, сравнив, например, самолет винтовой с реактивным. Лодка норманнов с тридцатью гребцами и бывалым умелым кормчим не знала пределов странствий, была надежна во всех делах: торговых, военных, первопроходских.

Появление "драконов" относится к XIII веку. И сразу на многие годы норвежцы сделались властелинами водных дорог. "Тридцать витязей прекрасных" были отважными, дерзкими и выносливыми воинами. Появление лодки с норманнами заставляло трепетать жителей прибрежных поселков и городков. В хрониках сохранилась молитва, утвержденная римским престолом: "Господи, сохрани нас от ярости норманнов!" Ярость, с какой нападали и дрались команды "драконов", всех устрашала. Сами воители говорили: "Даже собака не должна залаять нам вслед". Выносливые, дерзкие, способные на своих лодках догнать любого и уйти без помехи, если силы были неравными, они к тому же и не страшились смерти. Старость не почиталась. А смерть в постели считалась постыдной. Странствия с окончанием жизни в бою были идеалом людей, вошедших в историю под названием викингов. (Славяне их называли "витязи" и "варяги".)

Наши предки умели, как видно, поладить с варягами. Справедливости ради надо сказать: варяги-воины одновременно были и оборотистыми торговцами, умевшими где надо не грабить, а меняться товаром по справедливости. Слово "витязь" в нашем языке имеет ясный оттенок доблести, а "варяг" понимается как чужеземец, но терпимый и, если верить легенде, как будто даже желанный. В истории отношений Руси и норманнов есть любопытный факт "породнения". Король Харальд III (до того как сесть на престол, ходил в странствия викингом), побывав на Руси, женился на дочери киевского князя Ярослава Мудрого…

Уже вернувшись из Осло, я пошел в Третьяковку с единственной целью – постоять у картины "Заморские гости", писанной Рерихом. Я и раньше любил этот холст, пронизанный синью. Море. Небо. Остров. И большая нарядная лодка, под парусом, со щитами на борту, приближается к берегу. Теперь я глядел с особенным интересом на "заморских гостей". Несомненно, это варяги-викинги ("викинг" – человек из залива, "вик" – по-норвежски "залив") и так на воде выглядели легендарные лодки "драконы".

Форма и очертания этих лодок, надо думать, были известны всегда. Но сто с небольшим лет назад при раскопке кургана норвежцы обнаружили лодку, пролежавшую в земле тысячу лет. Потом еще одну откопали. А семьдесят лет назад обнаружен "дракон", сохранившийся совершенно. Крепость дуба и удачная почва (торфяник) сберегли для нас мореходный снаряд тысячелетней давности.

Вождей язычники-викинги погребали в знаменитых своих кораблях, положив туда все, что усопшему будет надо иметь в новой жизни. (В сохранившемся корабле обнаружили сани, телегу, лыжи, домашнюю утварь, зерно. Все это видишь в музее.)

Могла беспалубная весельно-парусная, пусть и большая лодка норвежцев одолеть Атлантический океан и добраться в Америку? На этот счет было много сомнений. В 1891 году норвежцы их рассеяли. К открытию в Чикаго Всемирной выставки они построили точную копию лодки, найденной при раскопках. Смелые люди под парусом и на веслах решили повторить одиссею Лайфа Эриксона. И она полностью удалась – ладья дошла до Чикаго! Наглядно и убедительно доказаны были не только превосходные качества древних лодок, но и не растерянное с годами умение викингов-мореходов.

Само слово "викинг" стало символом смелого странствия. И не случайно ведь легендарный корабль российского флота назывался "Варягом", а в наши дни словом "викинг" (на американский лад "вайкинг") был назван космический аппарат – путешественник к Марсу. Для самих норвежцев в этом слове призыв: плавать по морю необходимо! Совершенно необходимо, потому что море подходит тут прямо к порогу дома.

Фото В. Пескова и из архива автора. 28, 30 апреля, 4, 5 мая 1977 г.

Война: день за днем

Наш корреспондент Василий Песков беседует с Константином Симоновым

Дневники – лучшее свидетельство пережитого. В них всегда чувствуешь неостывшее дыхание времени, в них виден и сам человек-летописец. В истории известно немало записей день за днем, ставших важнейшими человеческими документами.

Минувшая война таких документов по разным причинам нам практически не оставила. Записаны рассказы людей воевавших, написаны мемуары, романы, повести о войне. А дневников мы не знаем. И вот наконец счастливый случай – перед нами дневник. Вел его военный корреспондент и писатель Константин Симонов. Вел всю войну, с первых и до последних дней. Записывал пережитое и увиденное, иногда подробно, иногда кратко, но всегда честно. Понадобилось время, чтобы, несколько отдалившись от войны, мы смогли бы принять эти записи такими, какими они были сделаны в очень суровое время.

Дневники Константина Михайловича Симонова вышли сейчас в издательстве "Молодая гвардия" двумя книгами под названием "Разные дни войны". Вышли только что, и читателю еще предстоит познакомиться с этим ярким и подлинным свидетельством о Великой Отечественной войне.

Сегодня мы публикуем беседу нашего корреспондента, прочитавшего дневники, с их автором Константином Симоновым.

* * *

Песков: Константин Михайлович, как Вы сами относитесь к выходу военного Дневника отдельным полным изданием?

Симонов: Я ждал эту книгу с большим нетерпением, чем любую другую.

П.: Что такое дневники в физическом смысле слова? Как они выглядят? И нельзя ли пояснить, почему целый том посвящен сорок первому году, а остальные четыре года войны уместились тоже в одной, почти такого же объема книге?

С.: Не следует думать, что Дневник – это некая "большая тетрадка", где события записывались по вечерам день за днем аккуратно. Дневник – это мои блокноты, по которым я тогда, во время войны (ночами между частыми поездками на фронт), диктовал стенографистке все наиболее важное, чему был свидетелем, что чувствовал, о чем думал. 41-й год занимает больше места потому, видимо, что необычно сильны были первые впечатления, переживания всего, что пришлось увидеть. О второй половине войны рассказывают обычно больше и охотнее. Но мы не должны забывать 41-й, если хотим о войне знать всю правду.

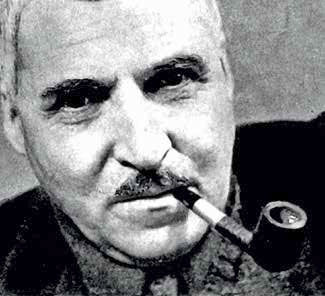

Константин Михайлович Симонов.

Дневник как писателю после войны, конечно, сослужил мне огромную службу. Это колодец, из которого я черпал и черпаю. Читая сейчас Дневник, многие увидят сходство реальных событий с теми, что описаны, например, в романе "Живые и мертвые". Замечено будет сходство человеческих характеров, деталей и эпизодов войны.

П.: На первых страницах Вы пишете: "Шинель была хорошо пригнана, ремни скрипели, и мне казалось, что вот таким я всегда буду… Несмотря на Халхин-Гол, в эти первые дни настоящей войны я был наивен, как мальчишка…" А как проходило взросление?

С.: Время на войне течет по особым законам. У меня ощущение, что оно было как-то чудовищно спрессовано. Особенно в 41-м. И особенно в первые дни. Эти первые дни застали меня под Могилевом. Я столько всего увидел, что, признаюсь, испытывал отчаяние. Казалось, все переменилось, сместилось, сдвинулось с места. Все само по себе было трагично. Но к этому надо еще добавить: мне было тогда двадцать пять лет.

Под Могилевом я поймал себя на мысли, что вижу войну уже две недели. Однако прошло всего два дня. А за две недели войны я почувствовал, что повзрослел, постарел сразу на несколько лет. По моим наблюдениям, так было со всеми. Жизненный опыт, добытый годами войны, чем-то очень существенно отличается от всякого другого жизненного опыта. Молодые люди тогда взрослели (я имею в виду духовную сторону этого понятия) за год, за месяц, даже за один бой.

П.: На фронт Вы приехали журналистом. Что можно было написать в то трагическое время, когда народ, раскрывая газету, искал ободряющих сообщений, а между тем немцы проходили 50–60 километров в день?

С.: Я ничего не мог написать, пока не коснулся "точки опоры" – встретил часть, которая не отступала, а дралась. И очень умело. Доказательство этому было налицо: перед линией обороны стояли два десятка сожженных немецких танков. Тут я впервые увидел: врага действительно бьют. Крепко стоявшей частью командовал полковник Семен Федорович Кутепов. Атмосфера собранности, дисциплины, уверенности и какого-то спокойствия, несмотря на трагизм положения, привели тогда меня в чувство. Я увидел: есть люди, которые остановят врага. О полке Кутепова и была моя первая корреспонденция в газете.

Вообще же в те дни писать в газету было неимоверно трудно. Некоторое облегчение я лично почувствовал, прочитав речь Сталина 3 июля.

П.: Вспоминая первые дни войны, об этой речи многие говорят. В чем была ее сила?

С.: Это было время мучительных размышлений, недоумений, боли – что происходит? Речь ставила все на свое место. Читать ее было тяжело: для всех обнаружился колоссальный разрыв, который существовал между официальными сообщениями и действительной территорией, занятой немцами. И все-таки речь ободряла. Появилась определенность. Была сказана полная правда, ничто не пряталось, ничто не скрывалось. Мне всегда казалось, перед лицом трудностей именно так надо нам говорить, так мы лучше все понимаем.

В тот день мы увидели: над страной нависла смертельная опасность. Но сказать эту жесткую правду – значит засвидетельствовать свою силу. И это ободряло.

Любопытное совпадение. Как после выяснилось, начальник германского генерального штаба Гальдер в своем дневнике 3 июля записал: "Не будет преувеличением сказать, что кампания против России выиграна". Сталин, как свидетельствует его речь, в этот день, 3 июля, считал, что борьба не на жизнь, а на смерть только начинается.

П.: Первый немец, которого Вы увидели?