Первой в атаку вышла 831-я эскадрилья с "Индомитебла". 12 торпедоносцев капитан-лейтенанта Мортимера летели четырьмя звеньями, причем звено лейтенанта Уоткинса немного отстало. Когда на экране радара Мортимера заплясала отметка цели, он приказал звеньям развернуться уступом вправо и атаковать обнаруженные корабли. Главная проблема Мортимера заключалась в том, что обтекатель радара, установленный между "ногами" самолета, не позволял подвесить торпеду, поэтому командир эскадрильи мог вести своих пилотов, но не мог атаковать сам.

Как потом рассказывали японцы, они были просто ошарашены, когда в ночном небе буквально ниоткуда возникли британские самолеты. Бодрствовала лишь ходовая вахта, поэтому первая волна торпедоносцев атаковала буквально в полигонных условиях. Однако на полигоне можно промахнуться, так, к величайшему сожалению для англичан, и случилось. Звено Мортимера атаковало замыкающий корабль левой колонны, но обе торпеды прошли мимо. В это время два других звена проскочили над эсминцами охранения, едва не зацепив их мачты, и сбросили торпеды по кораблям правой колонны. И снова промах! Теперь японцы проснулись, и даже грохнули несколько беспорядочных выстрелов, но, похоже, они до сих пор толком не разобрались в происходящем, потому что один из эсминцев, позднее выяснилось, что это был "Сирануи", по нервности сбросил серию глубинных бомб, что вызвало еще больший переполох.

В этот момент и появились самолеты Уоткинса, которые, если бы не начавшаяся суматоха, вообще могли проскочить мимо, но теперь они сориентировались и тоже вышли в атаку, хотя не с юго-востока, как Мортимер, а почти точно с севера. И одна из торпед попала в четвертый корабль левой колонны, которым был авианосец "Сорю". Попадание пришлось в районе котельных отделений, что было равносильно катастрофе. Авианосцы этого типа справедливо считали слишком легко построенными, были затоплены два котельных отделения левого борта и разорваны паропроводы, корабль сразу получил большой крен и потерял ход.

Адмирал Нагумо, которого спешно разбудили, в обстановке не сориентировался. Ночную атаку торпедоносцев он считал совершенно невозможной и сразу заявил, что самолеты просто отвлекают внимание от атаки подводной лодки. Поэтому он приказал эсминцам "Уракадзэ" и "Таникадзэ" оставаться с поврежденным авианосцем, а остальным кораблям Кидо Бутай повернуть вправо и уходить от предполагаемой лодки. В результате японское соединение пошло прямо навстречу двум остальным эскадрильям "Альбакоров".

Следующей атаковала 820-я эскадрилья капитан-лейтенанта Эллиотта. Нагумо сам обеспечил ей наиболее выгодные условия - заход с носовых курсовых углов. Хотя флагман 1-й эскадры эсминцев легкий крейсер "Абукума" и засек самолеты, и даже открыл огонь, но это было бессмысленной тратой времени и снарядов, вдобавок корабль включил прожектора и так ясно обозначил себя, что промахнуться по японцу было невозможно. Однако этим он сослужил На- гумо хорошую службу, так как отвлек "Альбакоры" прямо на себя. Две торпеды попали в корму крейсера, переломив корпус. Хотя корму не оторвало совершенно, корабль лишился и рулей, и винтов, а потому был обречен.

Японцы окончательно растерялись. Атаку авианосных самолетов они исключали по определению, на мостике "Акаги" были убеждены, что их атаковали базовые торпедоносцы, точнее - "Веллингтоны". Капитан 1-го ранга Хасегава лично видел, как один сбитый "Веллингтон" едва не врезался в мостик линкора "Харуна". Нагумо еще раз повернул соединение, теперь прямо на восток, а чтобы как можно быстрее увеличить расстояние от Цейлона, приказал следовать со скоростью 28 узлов. Про "Абукуму" в суматохе просто забыли. Кидо Бутай отрабатывало ночные атаки, однако японцы не представляли их без использования осветительных ракет и плавающих пиропатронов, а здесь не было ни того, ни другого.

Последней на место боя прибыла 818-я эскадрилья капитан-лейтенанта Шоу. Ее атаку облегчало то, что японцы вели беспорядочную стрельбу по всему, что считали вражескими самолетами, и обнаружить корабли, превратившиеся в цветочные клумбы из разноцветных трасс, не представляло груда. Однако ночная атака и есть ночная атака. "Альбакоры" добились еще одного попадания в носовую часть линкора "Конго", что не причинило ему особого вреда, и все так бы и закончилось для японцев относительно благополучно, если бы не инициатива Сидней-Тэрнера. Он вызвал по радио торпедоносцы Шоу и потребовал, чтобы как минимум одно звено занялось подбитым и временно стоящим без хода "Сорю". Как ни странно, эта попытка навести самолеты на цель удалась. Сидней-Тэрнер справедливо решил, что эта атака будет последней и теперь ему нет никакой необходимости маскироваться и как-то осторожничать. Поэтому он вместе с еще одним самолетом развесил над "Сорю" более десятка осветительных ракет на парашютах, авианосец был виден, как на блюдечке. Последние три "Альбакора" спокойно вышли на эту лакомую цель и добились двух попаданий. По-видимому, на авианосце были разорваны цистерны авиационного топлива, потому что вспыхнули сильнейшие пожары, сразу вышедшие из-под контроля. Эсминцам не оставалось ничего иного, как снять команду, после чего "Уракадзэ" выпустил в обреченный корабль четыре торпеды. Прогремел страшный взрыв, а когда облако дыма рассеялось, на поверхности был виден лишь бурлящий водоворот.

Этой паре эсминцев пришлось выполнить еще одну печальную миссию. Когда они уже двинулись вслед за Кидо Бутай, стоящий без хода "Абукума" прожектором подозвал их к себе. Хотя крейсер не тонул, буксировать его от берегов Цейлона было совершенно немыслимо, поэтому команду сняли, а "Таникадзэ" торпедным залпом добил и его. Командир 1-й эскадры эсминцев контр-адмирал Омори застрелился у себя в каюте.

Как ни странно, во время атаки не был сбит ни один "Альбакор", это выяснилось из переклички по радио. Но пролететь обратно 200 миль до своих авианосцев в полной темноте сумели далеко не все. Строй эскадрилий рассыпался, и самолеты возвращались по двое, по трое, при этом пропали без вести 2 самолета 831-й эскадрильи и 2 - 820-й. При посадке на авианосцы разбились еще 5 самолетов, но англичане считали это приемлемым уровнем потерь. Обменять 9 торпедоносцев на 2 авианосца и эсминец, как они полагали, было совсем даже неплохо.

Отчасти в своих потерях был виноват контр-адмирал Бойд, который принял еще одно нестандартное решение. В 00.45, когда атака была разгаре, они приказал эскадре повернуть на юг, так как не без оснований опасался, что японцы попытаются организовать погоню за его кораблями и бросятся на восток. Это было очень рискованно, но Бойд верил в надежность своих радиомаяков. Он ведь совершенно не мог предположить, что до самого конца войны противник будет считать, что ночной бой у берегов Цейлона вели базовые торпедоносцы.

Бой в Коралловом море

ИСКУССТВО ОХОТЫ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ

Первым боем авианосцев стало сражение в Коралловом море 3–8 мая 1942 года. Однако оно вполне могло произойти на 4 месяца раньше в центральной части Тихого океана вблизи острова Уэйк. Дело в том, что сразу после начала войны японцы попытались захватить Уэйк, который считался важным форпостом на пути между Оаху и Гуамом. Эта плохо организованная попытка 13 декабря 1941 года была отбита с большими потерями для японцев. Тогда японское командование решило нанести более сильный удар, поэтому 16 декабря из состава авианосного соединения адмирала Нагумо, возвращавшегося после атаки Пёрл-Харбора, были выделены авианосцы "Сорю" и "Хирю" в сопровождении 2 тяжелых крейсеров и 2 эсминцев, чтобы поддержать вторую попытку высадки на Уэйк. Японцы даже не подозревали, что в это время американский авианосец "Саратога" вместе с 3 тяжелыми крейсерами и 5 эсминцами тоже направлялся к этому острову, чтобы перебросить туда эскадрилью истребителей морской пехоты. 22 декабря в момент начала высадки японцев на Уэйк американцы находились совсем недалеко и вполне могли нанести внезапный удар по японским авианосцам. Более того, они вполне могли буквально на следующий день перебросить туда авианосец "Энтерпрайз" и получить заметное превосходство над японским соединением. Конечно, не все обстояло так просто, требовалось еще организовать разведку и обнаружить японцев, но американский флот упустил реальные шансы на победу, которая могла сгладить негативные последствия Перл-Харбора. Однако временно командовавший Тихоокеанским флотом адмирал Пай отозвал "Саратогу", и первого боя авианосцев пришлось ждать еще 4 месяца. В результате он состоялся там, где этого никто не планировал, и тогда, когда этого никто не ждал.

Дело в том, что после оглушительных успехов начала войны многие японские военные просто потеряли голову. Снова начались разговоры о вторжении в Австралию, причем, что было характерно для Японии и только для Японии, главными сторонниками такой операции выступали младшие офицеры, а старшие далеко не всегда находили в себе силы противостоять этому давлению. Наверное, свежи были в памяти майорские мятежи 1930-х годов. Помните прелестную сцену из фильма "Тора! Тора! Тора!", когда какой-то капитан-лейтенант орет в лицо адмиралу Нагумо: "Отступать, не нанеся удар, это позор!" И адмирал, вместо того, чтобы посадить наглеца на N суток, мямлит что-то невнятное и оправдывается. Вот и здесь первую скрипку играл капитан 1-го ранга Томиока из Морского генерального штаба, а адмиралы только вяло отбивались.

Несколько неожиданно против выступила армия, в планы которой не входила оккупация Австралии. Армейское командование вполне резонно утверждало, что у него просто нет сил для такой операции. Флот полагал, что для завоевания Австралии хватит 3 дивизий, армия оценивала необходимые силы в 10 дивизий, против оказался даже такой ультраястреб, как премьер-министр генерал Тодзио. Армия считала главным полем приложения своих сил Китай и, возможно, Россию. Австралийские пустыни ее не интересовали. И все-таки не в меру энергичные младшие офицеры флота довели дело до серьезного обсуждения и вынесли вопрос на заседание императорской ставки 14 февраля 1942 года, причем было предложено высадиться в Австралии, Новой Каледонии, на Фиджи и Самоа одновременно. Капитан 1-го ранга Томиока продолжал настаивать на своем плане даже после того, как армейцы назвали это полной ахинеей.

Вероятно, тогда и были посеяны зерна принципиальных разногласий между армией и флотом относительно стратегических целей на юге Тихого океана. Армия намеревалась наступать в направлении Новой Британии и Новой Гвинеи (операция МО), флот - через Соломоновы острова на Фиджи и Самоа (операция FS). Длину оборонительного периметра и протяженность коммуникаций ни в том, ни в другом случае никто не рассматривал. В общем, армия и флот фактически пытались вести две самостоятельные войны, что при ограниченных японских ресурсах было крайне рискованно. Во всяком случае, от наступления на Новой Гвинее флот открещивался всеми силами, но несколько раз императорская ставка заставляла моряков поддерживать действия армейцев. Именно армия оккупировала Лаэ и Саламауа, после чего как-то неожиданно оказалось, что удерживать их крайне сложно, а тут еще американские авианосцы в марте 1942 года нанесли удар по японским позициям. Налет был осуществлен весьма оригинально: авианосцы маневрировали в заливе Папуа возле южного побережья Новой Гвинеи, их самолеты пересекли весь остров и бомбили цели на его северном берегу. В результате армия решила захватить Порт-Морсби, чтобы обезопасить себя в дальнейшем от подобных неожиданностей и попытаться начать оказывать давление на Австралию.

Флот имел свой собственный взгляд на стратегию действий в этом районе. По мнению моряков, вполне достаточно было установить контроль над Соломоновыми островами, которые и образовали бы южный фас оборонительного периметра империи. Для этого был занят Рабаул, после чего флот начал готовить небольшие десанты на острова Гуадалканал и Тулаги, чтобы построить там аэродром и базу гидросамолетов. Еще раз подчеркнем: флот планировал именно мелкие операции местного значения, так как в это время уже началась подготовка операции у Мидуэя, которая должна была завершиться генеральным сражением и уничтожением остатков американского флота. Японцы и так уже выскочили за границы, намеченные до начала военных действий, а дальнейшие операции становились все более авантюристичными.

Итак, в то время, когда японский флот готовится бросить все силы в битву у Мидуэя, которая планировалась как вожделенное генеральное сражение, армия требует от него поддержать операции в юго-западной части Тихого океана (операцию МО). Адмирал Ямамото совершенно не верил, что именно там разыграется решающая битва, и тем не менее он рискнул ослабить свои силы на направлении главного удара, чтобы поддержать захват Порт-Морсби и оккупацию Тулаги. Эта операция казалась ему такой легкой, что он разрешил ее. Кроме того, операцию проводила армия, от флота требовалось лишь поддержать ее. Хотя у Ямамото имелись определенные опасения, дух остальных японских морских офицеров был как никогда высок, похоже, они уверовали в свою непобедимость. Этот самый дух и подвел японцев, потому что они затеяли слишком много операций одновременно, будучи совершенно уверены, что повсюду успеют и везде справятся. Но в данном случае выяснилось, что они никуда не успели и нигде не справились. И, словно всего этого было мало, флот параллельно затевает операцию RY, небольшую по масштабам, но тем не менее отвлекающую еще часть сил. Целью этой операции был захват островов Науру и Оушен. В общем, японские армия и флот затеяли две параллельные операции с совершенно различными целями и наступали по расходящимся направлениям.

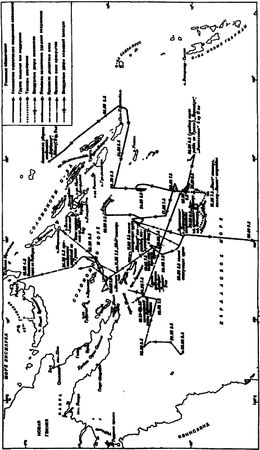

В этой операции впервые наглядно и ярко проявилось нездоровое пристрастие японцев к дроблению сил, впрочем, когда пытаешься разом поймать трех зайцев, наверное, иначе действовать не получится. Вопрос только в том, можно ли так поступать в принципе. Для этого как минимум требуется безукоризненная работа связи, чего японцы не могли добиться до самого конца войны. Руководил проведением операции МО вице-адмирал Иноуэ, который находился на борту легкого крейсера "Касима", стоявшего в Рабауле. Как он мог контролировать 7 независимых соединений, сформированных для этой операции?

СОСТАВ СИЛ

Группа захвата Порт-Морсби:

Ударная группа (контр-адмирал Кадзиока)

1 легкий крейсер, 6 эсминцев

Транспортная группа (контр-адмирал Абэ)

1 минный заградитель, 12 транспортов

Соединение непосредственной поддержки

Легкий авианосец "Сёхо" (8 истребителей А6М2, 4 истребителя А5М, 6 торпедоносцев B5N2), 1 эсминец Группа поддержки (контр-адмирал Гото), 4 тяжелых крейсера

Группа захвата Тулаги (контр-адмирал Сима)

2 эсминца, 2 минных заградителя, 1 транспорт

Группа прикрытия (контр-адмирал Марумо)

2 легких крейсера, 1 авиатранспорт

Ударное соединение (вице-адмирал Такаги)

5-я дивизия авианосцев (контр-адмирал Хара): "Сёкаку" (18 истребителей А6М2, 20 пикировщиков D3A1, 19 торпедоносцев B5N2, а также 3 истребителя А6М2 для авиакорпуса "Тайнань" в Рабауле), "Дзуйкаку" (20 истребителей А6М2, 22 пикировщика D3A1,22 торпедоносца B5N2, а также 5 истребителей А6М2 для авиакорпуса "Тайнань" в Рабауле); 5-я дивизия крейсеров (вице-адмирал Такаги) - 2 тяжелых крейсера; 6 эсминцев

Японцы ожидали ответной реакции противника на попытку захвата Порт-Морсби. Именно для отражения ответного удара и было отправлено с Трука Ударное авианосное соединение. Кстати, в его задачи после уничтожения американских сил в Коралловом море входили налеты на австралийские города Куктаун, Таунсвилль и Коэн, где, как предполагали японцы, сосредоточены главные силы австралийской авиации. А еще на авианосцы Хары возложили дополнительную задачу - доставить в Рабаул несколько истребителей с Трука, словно всего остального было мало.

Всей этой армаде союзники могли противопоставить не так уж много, но, как оказалось, вполне достаточно. Адмирал Нимиц спешно отправил из Пёрл-Харбора пару своих авианосцев, которые образовали Оперативное Соединение 17 (контр-адмирал Флетчер)

Оперативная Группа 17.5 (авианосцы, контр-адмирал Фитч) - "Лексингтон" (21 истребитель F4F-3, 36 пикировщиков SBD-3, 13 торпедоносцев TBD), "Йорктауна (18 истребителей F4F-3, 35 пикировщиков SBD-3, 13 торпедоносцев TBD); 4 эсминца

Оперативная Группа 17.2 (ударная, контр-адмирал Кинкейд) - 5 тяжелых крейсеров, 5 эсминцев

Оперативная Группа 17.3 (поддержки, контр-адмирал Крейс) - 2 тяжелых, 1 легкий крейсер, 2 эсминца

Оперативная Группа 17.6 (снабжение, капитан 1-го ранга Филлипс) - 2 танкера, 2 эсминца

В СТРАНЕ СЛЕПЫХ…

Все было готово к сражению, оставалось лишь дождаться, кто сделает первый ход. Адмирал Флетчер занял выжидательную позицию, крейсируя в Коралловом море и время от времени занимаясь любимым делом - дозаправкой кораблей с танкеров, причем эта процедура продвигалась весьма неспешно. Тем временем у адмирала Фитча уже появилась первая претензия к Флетчеру. Хотя ОС 11 и ОС 17 встретились еще 1 мая, Флетчер предпочел раздельное маневрирование, причем даже вне пределов прямой видимости. И, едва соединившись, ОС 11 и ОС 17 2 мая разделились. Хотя "Каталины" несколько раз видели соединение адмирала Марумо, направляющееся к Тулаги, Флетчер снова решил подождать.

В результате на рассвете 3 мая японцы без сопротивления заняли Тулаги, сделав первый ход в этой "партии вслепую". Однако и у японцев не все шло гладко. Адмирал Иноуэ считал совершенно обязательным доставить истребители в Рабаул, планом предполагалось, что 9 "Зеро" и 7 "Кейтов" взлетят с авианосцев 2 мая. Плохая погода не позволила сделать это, и соединение Такаги бесцельно проболталось в море севернее Шортленда целые сутки. Когда утром 3 мая погода не улучшилась, раздраженный Такаги решил отложить эту операцию до завершения поиска в Коралловом море и взял курс на юго-восток. Эта задержка серьезно повлияла на ход дальнейших событий, но еще большее влияние оказало не вполне понятное решение на стадии планирования. Непонятно зачем 5-ю дивизию авианосцев заставили обходить вокруг всех Соломоновых островов, ведь она вполне могла пройти проливом Бугенвиль вслед за Группой Поддержки адмирала Гото и авианосцем "Сёхо". В результате запланированного маневра эти корабли оказались в смертельной опасности, так как тяжелые авианосцы Такаги не могли оказать им никакой поддержки. Лишь пассивность Флетчера спасла японцев в этот момент от очень крупных неприятностей.