Энергично маневрируя, капитан 1-го ранга Бакмастер сумел увернуться от первых 4 бомб, но всякому везению однажды приходит конец, и пятая бомба врезалась в полетную палубу всего в 5 метрах левее от мостика. Она пробила несколько палуб и взорвалась, временно выведя из строя пару котлов. Почти сразу последовали еще 3 попадания - в кормовой элеватор, в "чикагское пианино" прямо перед мостиком, в левый носовой спонсон и снова в центр полетной палубы. Авианосец окутался клубами густого черного дыма, в котором мелькали языки пламени. В результате атака торпедоносцев превратилась в детскую задачу Потрепанная эскадрилья "Сёкаку" выполнила все как на учениях - 6 самолетов зашли с правого крамбола, а 4 - с левого. Почти потерявший управление "Йорктаун" не имел никаких шансов уклониться и получил по 2 попадания в каждый борт. Авианосец окончательно потерял ход и стоял на месте, раскачиваемый взрывами. "Йорктауну" еще повезло, что буквально за полчаса до атаки он успел поднять вторую волну, иначе застигли бы в момент перевооружения и заправки самолетов, что было бы гораздо хуже. Самолеты противников разминулись в воздухе по достаточна простой причине - американцы летели точно на север, даже чуть склоняясь к западу, тогда как японцы следовали курсом SSW.

Капитан-лейтенант Такахаси резонно заключил, что авианосец свое получил, и приказал самолетам "Дзуйкаку" заняться крейсерами сопровождения. Удача сопутствовала японцам и здесь. Тяжелый крейсер "Астория" получил 2 попадания бомбами, а вдобавок еще и 2 торпеды, и тоже потерял ход. Случайное попадание бомбы в эсминец "Хамманн" особого вреда не причинило, хотя была уничтожена одна 127-мм установка и погибли более 20 человек.

Адмирал Флетчер перенес свой флаг на крейсер "Честер", и сейчас ему предстояло принять сложное решение. Что делать с поврежденными кораблями? Что делать с оставшимися без приюта самолетами второй волны? Немного поколебавшись, он приказал снять команду с поврежденных авианосца и крейсера и добить их торпедами. Самолетам "Йорктауна" было приказано завершить атаку, несмотря ни на что, после чего садиться у южного берега Гуадалканала организованным порядком. Адмирал обещал после наступления темноты прислать 2 эсминца, которые заберут летчиков. Взбешенные пилоты американских пикировщиков потопили минный заградитель "Окиносима" и транспорт "Адзумасан мару" вдобавок к уничтоженному в ходе первого налета эсминцу "Кикуцуки", но это было слабым утешением.

Так завершилось это неожиданное морское сражение у Гуадалканала. Его последствия всем хорошо известны. Японцы высадили десант в Порт-Морсби и даже сумели занять город, но вот удержать его оказалось гораздо сложнее. Австралийцы, решив, что возникла прямая и непосредственная угроза континенту, быстро подготовили контрдесант и уже через неделю выбили японцев, так и не успевших закрепиться. Главной причиной окончательного провала операции МО стало отсутствие авиационной поддержки. Авиагруппы "Сёкаку" и "Дзуйкаку" понесли большие потери в боях с австралийской базовой авиацией во время налетов на Куктаун и Таунсвилл, вдобавок ночью 10 мая один из прославившихся позднее "Черных котов" - ночной вариант "Каталины" - очень удачно всадил бомбу в носовой элеватор "Сёкаку", выведя авианосец из строя. Японцам еще повезло, что они сумели улизнуть без потерь, так как рядом рыскал "Лексингтон". Но даже этого хватило, чтобы 5-я дивизия авианосцев пропустила решающее сражение у атолла Мидуэй.

Сражение при Мидуэе

НЕ РОЙ СЕБЕ ЯМУ. ДРУГОЙ СДЕЛАЕТ ЭТО НЕ ХУЖЕ

Про Мидуэй написано такое огромное количество книг, что, приступая к этой теме, невольно испытываешь некоторую неловкость, можно вспомнить хотя бы последнюю книгу Питера Смита об участии пикировщиков "Доунтлесс" в этой битве, которая вышла буквально в прошлом году. Но, с другой стороны, слова из песни не выкинешь, и волей-неволей приходится говорить об этом судьбоносном (тьфу, привязалось же дурацкое словечко к языку!) сражении. Тем более что поговорить есть о чем, и далеко не все аспекты боя столь кристально прозрачны, как это представляется на первый взгляд, Вдобавок некоторые авторы, скажем, Паршалл и Тулли, в желании доказать справедливость своих постулатов откровенна перегибают палку. Можно даже поставить перед собой безнадежную задачу - провентилировать мозги многочисленному племени альтернативщиков, многие годы с упоением обсасывающих варианты сокрушительной победы адмирала Ямамото.

Но оставим шутки и начнем говорить серьезно. К лету 1942 года на Тихом океане сложилась ситуация, которая в равной степени не удовлетворяла ни одного из противников. Адмирал Ямамото жаждал уничтожить остатки американского флота в генеральном сражении, но американцы упрямо не желали ввязываться в бой, который мог стать для них гибельным. Тогда адмирал предложил простую идею - нанести удар в таком пункте, потерять который американцы не могут себе позволить. В результате волей-неволей американский флот просто будет вынужден вступить в сражение, которое, как рассчитывая Ямамото, станет решающим. В качестве такого пункта был выбран атолл Мидуэй, лежащий почти посреди Тихого океана. И вот здесь японцы допустили первую из ошибок, сильно переоценив значение, которое придавали американцы Мидуэю и Алеутским островам. На всем Тихом океане был, пожалуй, единственный пункт, потеря которого для американцев действительно была недопустима - это Гавайские острова. Все остальное было лишь мелким недоразумением, которое с течением времени легко устранялось. И если бы американцы не располагали сведениями о японских планах, Мидуэй в том формате, в каком он имел место, наверняка не состоялся бы. Адмирал Нимиц спокойно мог подождать пару месяцев и потом выбить японцев с острова. Впрочем, на захват японцами Уэйка они не обратили никакого внимания, ведь противник никак не мог использовать эти пункты.

Но одного желания Ямамото было мало, в это время в Токио полыхал трехсторонний спор между командованием Объединенного Флота, Морским генеральным штабом и армией относительно направления следующего удара. Сам спор заслуживает отдельной книги, мы же ограничимся коротким замечанием, что Ямамото, спекулируя угрозой своей отставки, сумел нейтрализовать своих противников и даже заручился некоторой поддержкой со стороны армии, выделившей для операции десантный отряд полковника Итики. Итак, первый шаг в пропасть был сделан именно 5 апреля 1942 года, когда были утверждены операции MI и AL - высадки на Мидуэе и Алеутских островах, причем вторая не имела никакого отношения к Мидуэю. А еще в обмен на согласие с планом Ямамото от адмирала потребовали поддержать операцию МО. К чему это привело, мы уже видели.

Жажда генерального сражения еще более подогревалась последними рейдами американских авианосцев, доказавших, что они могут наносить не только болезненные, но и унизительные удары. Бой в Коралловом море вынудил японцев отложить операцию МО - захват Порт-Морсби, а рейд Дулитла показал, что и территория Японии не является чем-то неприкосновенным. Кстати, утверждения некоторых историков, будто этот налет стал для японцев полной неожиданностью, не вполне точны, если мы вспомним хронологию, то окажется, что план операции MI был утвержден 16 апреля, а налет состоялся только 18 апреля. В своих дневниках адмирал Угаки о подобной опасности писал буквально в самом начале войны, поэтому, скорее всего, для командования японского флота стало неожиданностью то, что американцы все-таки решились на столь дерзкую операцию. Этот рейд лишь окончательно прекратил споры.

И сейчас, переходя к рассмотрению японского плана операции, мы и постараемся доказать, что все рассуждения мечтателей в погонах (из японского Морского генерального штаба) и без погон (из клубов альтернативной истории) о некоей победе японского оружия не имели под собой решительно никаких оснований. Напротив, японцы еще должны были радоваться, что они в битве при Мидуэе отделались так дешево.

Наверное, я выразился не совсем точно, когда сказал, что первый шаг в пропасть был сделан 5 апреля, на самом деле японцы совершили его гораздо раньше, когда в основу своей стратегии положили принцип дробления сил. Если вся европейская стратегия строится на том, что для удара по шверпункту, как говорят немцы, нужно сконцентрировать максимальные силы, то стратегия азиатская, уходящая корнями в измышления Сун Цзы, предполагает прямо обратное. Раздробить и рассредоточить силы, чтобы ввести противника в заблуждение, обмануть его и добиться своих целей минимальными усилиями. Увы, при столкновении с прямолинейным европейским подходом эти азиатские хитрости чаще всего терпели крах. Шахматы всегда считались моделью вооруженного конфликта, так вот, об одном из страшных разгромов, которые регулярно учинял Александр Алехин Нимцовичу, было сказано примерно следующее: Нимцович привык мыслить пунктами и другими позиционными категориями, маневрировать, фехтовать на шпагах - а его в нарушение всех "приличий" просто поколотили дубиной! Вот и в данном случае в своем стремлении переманеврировать противника Ямамото явно перегнул палку. Он создал такую сложную структуру, что даже просто разобраться в ней стоит большого труда.

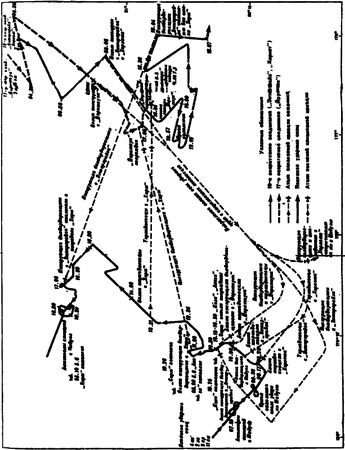

Большинство авторов любят говорить о том, что японцы имели подавляющее превосходство в силах, но при этом прибегают к различным подтасовкам. То в состав "более чем 200 кораблей" включают подводные лодки, хотя речь идет о бое авианосцев, то плюсуют силы, выделенные для Алеутской операции, в то же время старательно забывая американские силы, находившиеся в этом районе. Если же говорить коротко, японцы обладали некоторым превосходством, отнюдь не решающим, и лишь в линкорах это превосходство было абсолютным (у американцев не нашлось ни одного). Однако стараниями Ямамото это превосходство было не только ликвидировано, но даже перешло к американцам. Скажем, Норман Полмар в своей книге утверждает, что силы японцев были разделены на 4 соединения. Как бы не так! Если посмотреть на карты, которые обычно гораздо честнее авторов, то мы увидим, что Ямамото раздробил свои силы более чем на 10 отдельных отрядов, причем еще больше усугубил ошибку, развернув их так, что ни один отряд не мог прийти на помощь другому в случае необходимости, поскольку они были разбросаны по всей северной части Тихого океана. Наглядным примером стало расположение линкоров Ямамото в 300 милях позади авианосцев Нагумо, в результате чего японский командующий мог лишь беспомощно следить за разгромом Кидо Бутай. И каждый из этих 10 отрядов, за исключением соединения адмирала Нагумо, был слабее американских соединений, какое уж тут превосходство?

Но самым опасным было положение отряда вице-адмирала Такасу, который должен был "прикрывать" высадку на Алеутах. Он состоял из 4 старых линкоров, 2 легких крейсеров и 12 эсминцев и действовал в полном отрыве от остальных сил. Если бы американские авианосцы нанесли удар по нему, получился бы второй Пёрл-Харбор, только в открытом океане, где поднимать затонувшие линкоры крайне затруднительно. Впрочем, к плану операции AL мы еще вернемся.

Отчасти это объяснимо, ведь японцы полагали, что американцам просто нечего противопоставить этим силам. Они искренне считали, что в Коралловом море потоплены оба американских авианосца. "Саратога" якобы получила 9 торпедных и не менее 7 бомбовых попаданий, а "Йорктаун" - 3 торпедных и не менее 8 бомбовых попаданий. Увы, летчики сильно преувеличили свои достижения, а разведка их не поправила, не в первый и далеко не в последний раз подставив Объединенный Флот. Судя по всему, Ямамото искренне верил, что ему придется встретиться не более чем с 2 американскими авианосцами, а в таком случае - зачем ненужная осторожность?

Если же говорить о плане сражения, который подготовил штаб Ямамото, то впору схватиться за голову, настолько сложным и запутанным он был, а вдобавок еще и предельно легкомысленным. Однако в нем совершенно явно просматривается одна характерная черта - Ямамото по-прежнему верил в то, что главной силой флота являются линкоры, и весь план операции построил из расчета на классическую артиллерийскую дуэль "старых бегемотов". Собственно, отдельные намеки на это проскакивали и ранее, но сейчас мы прямо назовем кошку кошкой, потому что это поможет развеять один из самых древних и самых распространенных мифом Тихоокеанской войны.

По мнению Ямамото, американцы могли появиться у Мидуэя только после того, как высадка уже состоится. После захвата острова соединение Нагумо должно было отойти примерно на 500 миль к северо-востоку от Мидуэя, а линкоры Ямамото по-прежнему должны были держаться в 300 милях западнее. Как только будет обнаружен противник, линкоры адмирала Такасу полным ходом пойдут на соединение с Ямамото, а соединение адмирала Кондо должно постараться заманить американцев прямо под пушки линкоров Главных сил. Вам это ничего не напоминает? Правильно, именно так действовали оба противника в Ютландском сражении. А что Нагумо? Его главной задачей было ослабить американский флот предварительным ударом, а потом не путаться под ногами у своих линкоров. При этом участие в решающем бою авианосцев 4-й дивизии не предусматривалось.

При составлении плана Ямамото допустил еще одну грубую ошибку. Он предполагал совершенно обязательным участие в операции всех сохранившихся американских линкоров с их парадной скоростью 21 узел. Наиболее вероятной считалась диспозиция совершенно аналогичная той, которую он выбрал для своего флота - линкоры позади авианосцев. Кстати, это многое объясняет в плане операции MI. А вот предположить, что противник способен вообще отказаться от привлечения линкоров, Ямамото не сумел.

Здесь мы должны сказать несколько слов об операции AL. Сказку о том, что она была задумана в качестве отвлекающей, японцы сочинили уже после войны, чтобы хоть как-то оправдать бессмысленный разброс своих сил. На самом деле она проводилась совершенно независимо от операции MI по инициативе начальника Морского генерального штаба адмирала Нагано и была навязана адмиралу Ямамото, как чуть ранее была навязана операция МО. То, что налет на Датч-Харбор состоялся за день до атаки Мидуэя, было непредвиденной случайностью, так как в самый последний момент выход в море соединения Нагумо был задержан на сутки. Поэтому японцы никого и никуда не собирались отвлекать. Кстати, представим себе, что сие действо якобы было задумано. И что получилось бы в результате? Американские авианосцы, направляясь к Алеутским островам, в самый нужный момент оказались бы в самом нужном месте и сумели бы внезапно атаковать соединение Нагумо, благо искать его не требовалось - эту задачу решали самолеты с Мидуэя.