Чтобы обеспечивать передовые части боеприпасами, топливом, продовольствием и амуницией в условиях чрезвычайно тяжелых дорожных условий на Восточном фронте, в 1942 году была создана более проходимая, полугусеничная версия "Блица" – вариант типа "Маультир". По сути, со стандартного 3–тонного (4x2) грузовика удалили заднюю ось, а вместо нее был смонтирован гусеничный движитель от танкетки "Карден-Ллойд", лицензия на которую была приобретена в свое время в Великобритании. Это преобразование увеличило проходимость машины, однако уменьшило грузоподъемность до 2 тонн. Этот полугусеничный грузовик, производство которого началось в 1942 году, представлял собой один из вариантов целой серии полугусеничных грузовиков типа "Maультир" ("Мул"), производившихся различными фирмами на своих шасси. Официально он обозначался как "Опель-Маультир 3,6–36S/SSM" (Sd. Kfz.3).

Опелевские "мулы" оборудовались четырьмя дисковыми опорными катками на рычажно-пружинной балансирной подвеске и рулевым устройством с механической системой изменения скорости перематывания гусеничных лент, что позволяло машине совершать более крутые повороты: при использовании только передних управляемых колес радиус поворота составлял 19 м, а с подтормаживанием правого или левого движителя он сокращался до 15 м. Дорожный просвет "SSM" возрос, по сравнению с "3,6–36S", с 225 до 270 мм.

Интересный факт: "маультиры" появились благодаря настоятельному требованию войск СС (Ваффен-СС). Кроме Опеля, за производство полугусеничных грузовиков взялись фирмы Даймлер-Бенц, Магирус и Форд. фаффен-СС отдало предпочтение разработке Форда, так как его скорость была выше, в отличие от опелевского "Маультира" (38 км/час). Однако вермахт, напротив, предпочел вариант "Опеля" остальным машинам ввиду его более высокой надежности. Запас хода "Мула" достигал приблизительно 165 км по шоссе и примерно 100 км по грунту. В целом за период с 1942 по 1945 год "Опелем" было произведено приблизительно 4 тысячи "мулов".

Недостатками этих "SSM" явились недостаточный межремонтный пробег, повышенные нагрузки в трансмиссии и малая скорость, искусственно ограниченная из‑за быстрого износа элементов движителей. Из общего количества построенных "Опель-Блиц-SSM", 2130 экземпляров таких полугусеничных грузовиков были отправлены на Восточный фронт.

В разгар войны на полубронированном шасси– "3,6–36S/SSM" с зенитным пулеметом (или прожектором) было собрано около 300 пусковых установок типа "Sd. Kfz.4/1" – первых немецких систем залпового огня с пакетом из 10 трубчатых направляющих для запуска реактивных снарядов калибра 158,5 мм с дальностью полета 6,9 км. Немцы пытались противопоставить эти машины советским "катюшам", но – безуспешно: все их конструкции подобного рода оказались слишком тяжелыми и малоподвижными. Кроме того, частично бронированные шасси использовали иногда и как транспортеры боеприпасов.

На Восток

Высокая надежность и непринужденность в обслуживании сделали "Опель-Блиц" "рабочей лошадкой" немецкой армии, и в победе, и в поражении. Он широко использовался всеми армиями на всех фронтах, несущий на себе разнообразие маркировок и камуфляжа, и демонстрировал свою надежность от Северной Европы до Африки, от Запада Европы до Восточного фронта (где пределы его возможностей были установлены в условиях российской зимы).

На обеспечение одной только пехотной дивизии требовалось около 500 таких машин, а моторизованные и легкие дивизии нуждались в 1600–1800 их единицах.

В начале войны все транспортные средства вермахта были окрашены в темно-серый цвет, и лишь в Африканском корпусе весь транспорт имел песочный оттенок, однако, начиная с июня 1943 года, этот самый песочный цвет стал стандартной основой окраски для всей военной техники Германии.

С началом нападения на СССР, огромные армады вермахта устремились на его территорию. Естественно, что туда же направились и значительные транспортные силы, призванные обслуживать и обеспечивать гитлеровскую военную машину. В частности, львиная доля всех выпущенных к тому времени 3–тонных "Опель-Блиц" в 1941 году также была задействована именно на Восточном фронте.

Однако здесь весь транспорт вермахта столкнулся с непредвиденной проблемой – российским бездорожьем. Таких тяжелых условий достаточно продуманные, но весьма сложные конструктивно немецкие автомобили уже не выдерживали, начинали отказывать, ломаться, выходить из строя… Так как сугубо армейских машин – более надежных и приспособленных, с лучшей проходимостью – было довольно мало, то основная масса перевозок все равно пришлась на обычные стандартные машины 4х2, застревавшие в начавшейся осенью 1941 года распутице по самые кузова. Да и своевременное обслуживание многочисленного и разношерстного автопарка на огромных пространствах в полевых условиях наладить было чрезвычайно трудно, в чем тоже очень скоро убедились немецкие военные эксплуатационники.

Именно поэтому почти сразу же на Восточном фронте на первый план стали выходить наиболее простые и надежные машины, нетребовательные к уходу и обслуживанию. Среди всех грузовиков вермахта общего назначения под эту категорию лучше всех как раз и попадало семейство "Блиц". Даже несмотря на их ограниченную (в большинстве вариантов – 4х2) проходимость, в суровых условиях войны они оказались более живучими, безотказными и ремонтопригодными, нежели их собратья от других производителей, а значит – и более востребованными.

Эти решающие факторы не замедлили сказаться и на их заказах, что для фирмы "Опель" сыграло положительную роль в плане увеличения производства именно этого модельного ряда, даже путем свертывания выпуска легковых автомобилей.

Развитие ситуации с автотранспортом, разумеется, постоянно было в поле зрения нацистского руководства. Известно, например, что грузовики "Опель-Блиц" вызывали симпатию даже у самого Адольфа Гитлера, который еще до бомбардировок и уничтожения бранденбургского завода по их производству в 1944 году навязывал фирме "Даймлер-Бенц" освоение выпуска этих грузовиков на ее предприятиях. Правда, уважаемая фирма, для которой это был, конечно же, значительный удар по престижу марки, под разными предлогами игнорировала это указание фюрера, но лишь до тех пор, пока в конце войны волей-неволей не пришлось полностью заменить вышедшие из строя производственные мощности "Опеля". Таким образом, можно сделать вывод о том, что "Опель-Блиц" завоевал большую популярность и авторитет не только в войсках и в тылу, но и в самих "верхах" рейха.

Возникновению всех этих качеств "Опель-Блиц" способствовали американские принципы конструирования и массового производства – технологичность, простота, унификация. И действительно, из всех немецких грузовиков "Опель-Блиц" получился самым "американизированным", т. е. самым практичным – в этом явственно сказалось присутствие заокеанских хозяев, сыгравшее здесь весьма положительную роль.

Взгляд с русской стороны

В ходе стихийно начавшейся эксплуатации первых захваченных образцов "Опель-Блиц-3,6–36S" в Красной Армии выяснилось, что эти немецкие автомобили обладают рядом конструктивных особенностей и рассчитаны на применение расходных горюче – смазочных (ГСМ) и других материалов, отличавшихся от распространенных в СССР. Кроме того, немцы, когда имелась хотя бы мало – мальская возможность для этого, снимали с оставляемых ими машин узлы и элементы питания, приборы зажигания и электрооборудования, лишая тем самым возможности быстрого ввода этой техники в эксплуатацию на противоборствующей стороне.

Чтобы облегчить и ускорить восстановление трофейных "Опелей" для использования в наших воинских частях и автохозяйствах, Центральный научно-исследовательский институт автомобильного транспорта НКАТ РСФСР уже к 1942 году провел работу по изучению этих грузовиков, в процессе чего выявились возможности по скорому восстановлению некомплектных образцов путем замены отсутствующих элементов отечественными, и сравнительно простого приспособления немецких машин для работы в условиях отечественного обслуживания.

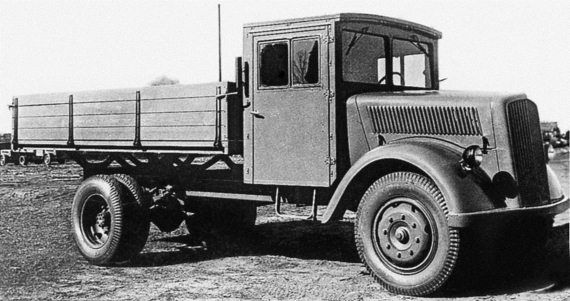

Согласно немецкой документации, грузоподъемность грузового "Опель-Блиц-3,6–36S" военного исполнения составляла не 3000 кг, а 2575 кг, ввиду увеличившегося по сравнению с гражданским вариантом собственного веса машины. Увеличение это образовалось в первую очередь из‑за иного универсального кузова с более высокими бортами, приспособлениями для установки сидений и брезентового тента с поддерживающими дугами.

Карбюраторный 6–цилиндровый рядный (моноблок) двигатель традиционной конфигурации вместе со сцеплением и КПП в целом были достаточно знакомы и понятны для отечественных водителей и механиков. Новшествами в моторе были, пожалуй, лишь его крепление к раме на резиновых подушках в четырех точках и алюминиевые поршни с маслосъемными и компрессионными кольцами. Хотя эти новинки перед войной уже были освоены отечественным автопромом, но – на моделях не массовых, а достаточно эксклюзивных, выпущенных небольшими сериями. Охлаждение двигателя – водяное – также было хорошо знакомо нашим водителям.

На машине устанавливался карбюратор "Солекс" модели "35 IF" c опрокинутым (падающим) потоком и экономайзером, компенсация смеси в котором осуществлялась путем понижения разрежения у жиклера, т. е. эмульгирования топлива. Запуск холодного двигателя производился при помощи пускового устройства, управляемого тросом с места водителя. В отличие от отечественных грузовиков тех лет, при запуске холодного двигателя "Опеля" вовсе не следовало открывать дроссель, или же неоднократным нажатием на педаль акселератора подкачивать топливо, так как это, наоборот, вело к обеднению поступавшей в двигатель смеси и к скоплению его во всасывающей трубе. Изучение машины показало, что уменьшение жиклеров по сравнению с фирменной их регулировкой нецелесообразно, поскольку при этом при уменьшении расхода топлива одновременно увеличиваются время и путь разгона автомобиля, т. е. ухудшаются динамические свойства. Наименьший расход топлива достигался, как и у отечественных грузовиков, при стабильном движении на скорости 35–40 км/ч. Максимальная же скорость "Опеля-Блиц", согласно отечественным испытаниям, составила 90 км/ч.

Электрооборудование "Опеля", известной фирмы "Бош", было 12–вольтовым, в отличие от распространенного на "ЗИС-5"и "ГАЗ-АА" номинального напряжения в 6 вольт.

Однодисковое сцепление полуцентробежного типа было признано удобным, так как пружины на ведомом диске поглощали возможные толчки при включении сцепления. Включение 4–й и 5–й передач в традиционной шестеренчатой КПП осуществлялось с помощью скользящей зубчатой муфты. Карданный вал трубчатого типа был двойным, имевшим промежуточную опору, закрепленную на траверсе рамы. Главная передача состояла из пары конических шестерен со спиральным зубом (передаточное отношение 1:6,85). Полуоси заднего моста полностью разгруженного типа по конструкции были схожи с аналогичными элементами "ЗИС-5".

Традиционная рессорная подвеска всех колес дополнялась гидравлическими амортизаторами. Устройство рулевого управления "Опеля" – "червяк с двойным роликом" было весьма схоже с рулевым механизмом отечественного представительского "ЗИС-101". Тормозная система колодочного типа с гидравлическим приводом действовала на все колеса. Ручной трансмиссионный тормоз ленточного типа располагался за коробкой передач.

Интересно, что "опели-блиц" разных лет выпуска "ходили" на разных колесах. Изначально, с 1936 года все "блицы" комплектовали колесными дисками под 6 шпилек (внешне схожими с дисками типа отечественного "ГАЗ-51А"), ими же стали оснащать и военные исполнения. Однако, когда в 1939 году был создан полноприводный вариант, на него сразу стали устанавливать более надежные диски под 8 шпилек с восемью небольшими окнами (как у нашего "ЗИС-150"). Вскоре в целях унификации было решено и на все остальные типовые армейские "S" ставить такие же 8–шпилечные колесные диски (такими же взаимозаменяемыми между собой дисками оснащались и схожие по классу грузовики фирм "Боргвард", "МАН" и т. д.). Плюс к тому, с 1941 года на всех "блицах" ставили усиленные задние мосты, идентичные заднему мосту "3,6–6700А" (4х4). Практика показала, что применительно к жестким условиям эксплуатации в России, это были верные и своевременные технические решения.

"Опель-Блиц" комплектовался достаточно простой панелью управления в кабине с небольшим по современным меркам количеством приборов и рычагов, однако некоторые из них, тем не менее, все равно представляли собой некую новизну для наших водителей. Так, например, стеклоочиститель приводился в движение не вручную, а от распределительного вала двигателя. То же самое можно сказать и о рычагах включения раздаточной коробки в полноприводной версии.

При эксплуатации в СССР в качестве смазочных материалов для "Опеля" широко применялись отечественное моторное масло, Автол 10 (зимой – Автол 8), Нигрол Л, Солидол Л и технический вазелин. Периодичность смазки основных узлов не отличалась от норм для отечественных машин.

Опель в "шкуре" "Мерседеса"

Отличные показатели использования "Опеля-Блиц" на всех фронтах увеличили его спрос в войсках. Чтобы справиться со все возраставшим спросом, в 1943 году было принято решение производить его дополнительно на заводах "Даймлер-Бенц". Но, как уже упоминалось, старейшая автомобильная фирма Германии не спешила наступать "на горло собственной песне" и всячески противилась этому. И лишь после разрушительных бомбардировок заводов Опеля в августе 1944 года и полного прекращения производства армейских машин "Блиц" на заводах Опеля, компании "Даймлер-Бенц" было приказано в срочном порядке организовать выпуск "трехтонок" "Опель-Блиц" на своем предприятии в Мангейме. До весны 1945 года с его конвейера сходили самые ходовые 3–тонные грузовики "Опель-Блиц 3,6–36S", носившие индекс L701. От оригинальных машин они отличались упрощенной прямоугольной эрзац-кабиной на деревянном каркасе со стенками и дверями из прессованного картона, двумя плоскими лобовыми и боковыми стеклами, упрощенной грузовой платформой с откидными бортами, фарами уменьшенного диаметра, отсутствием обычных подножек, задних крыльев, инструментальных ящиков и эмблемы. Из общего количества выпущенных машин серии "Блиц" на долю концерна "Даймлер-Бенц" пришлось всего 3,5 тысячи автомобилей, ставших одними из последних немецких грузовиков, выпущенных во время Второй мировой войны.

Упрощенная копия "Блица" – "Мерседес-Бенц L701" образца 1944–1945 годов, собиравшаяся в Мангейме.

"Опели" в РККА

Уже к концу 1941 года в Красной Армии имелось достаточное количество трофейных "трехтонок" "Опель-Блиц 3,6–36S", захваченных у врага и отремонтированных силами армейских автомастерских, авторемзаводов различного подчинения и автозаводов Наркомата среднего машиностроения СССР, куда входила автомобильная промышленность страны.

Надо сказать, что "опели" сразу же были оценены по достоинству и нашими фронтовыми водителями. В первую очередь это касалось удобств для самих шоферов в плане относительного комфорта и управления машиной. Просторная и герметичная цельнометаллическая кабина, мягкое сиденье, рулевое колесо с пластмассовой поверхностью обода, достаточно простые и понятные рычаги управления, не более сложные, чем у отечественных грузовиков – все это выгодно отличало "Блиц" от более сложных, но менее комфортных специальных армейских трофейных автомобилей.

Неоспоримым преимуществом была и мягкая подвеска, состоявшая из рессор и гидравлических амортизаторов, в отличие от более жесткой, исключительно рессорной подвески 3–тонного отечественного его аналога "ЗИС-5".

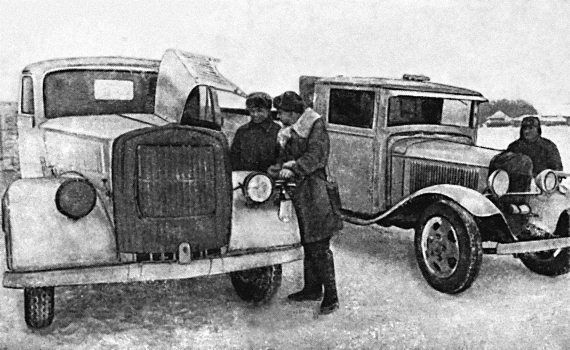

Один из первых захваченных в боях за Москву и отремонтированных "Блицев" перед отправкой на фронт. Зима 1941/42 года.

Были, конечно, и свои минусы. Во-первых, при выходе из строя некоторых элементов заменить их на отечественные уже не представлялось возможным. Поэтому приходилось либо искать и снимать их с таких же трофейных некондиционных машин, либо изготавливать заново, там, где имелись хотя бы минимальные условия для этого. Например – лобовое стекло, единое и довольно большое, притом – изогнутой формы. Если оно разбивалось (а это в условиях войны бывало нередко), не оставалось ничего другого, как обращаться к умельцам, вырезавшим его заново из подручных стекольных материалов, порой – уже из двух половинок, с изготовлением самодельной поперечины.

И все же "Опель-Блиц" в отличие от других трофейных машин считался весьма удобным и надежным грузовиком, не без труда, но все же "переваривавшим" тогдашний жуткий по качеству "бензин 2–го сорта", от которого сильно страдали двигатели многих не только трофейных, но и ленд-лизовских автомобилей.

С течением времени "опелей" в Красной Армии становилось все больше и больше, поэтому местами их передавали в отдельные автомобильные подразделения, укомплектованные в основном только этими грузовиками, в целях удобства обслуживания и ремонта. Они широко применялись на всех фронтах Великой Отечественной. Некоторое количество "обрусевших" "3,6–36S" и "3,6–6700А" в мае 1945–го года проехались победным маршем по улицам поверженного Берлина, а кое-какие из них некоторое время спустя даже были переброшены на восток нашей страны и успешно участвовали в августовской войне с милитаристской Японией.

Части Красной Армии въезжают в Берлин. Бойцы на "Опеле" "3,6-36S" образца 1940–1944 годов со стандартными колесами под 8 шпилек и переделанной бортовой платформой. Май 1945 года.

Однако, по мере удаления фронта на запад и последующего постепенного наступления мирной жизни, трофейные автомобили начали активно демобилизовывать из состава действующей армии, оставляя лишь наиболее типовые и проверенные марки отечественных и ленд-лизовских автомобилей. Поэтому, начиная с 1944 года, "опели", как и прочие трофейные грузовики, стали потихоньку отправлять в народно-хозяйственные отрасли страны, очень сильно нуждавшиеся к тому времени в какой бы то ни было автомобильной технике, подчистую и повсеместно изъятой оттуда еще в начале войны.