Летом 1941 года столкнулись не только враждебные идеологии и социальные системы, не только самые мощные и многочисленные армии Европы, но и два крупнейших органа управления вооруженными силами – Генштаб Красной Армии во главе с Г.К. Жуковым и Генеральный штаб сухопутных войск Германии в лице Ф. Гальдера. В этой схватке военных гениев, в поединке лучших стратегов эпохи решалась судьба Великой Отечественной и судьбы мира. Новая книга ведущего военного историка анализирует события 1941 года именно с этой точки зрения – как состязание военных школ, битву умов, ДУЭЛЬ ПОЛКОВОДЦЕВ.

Почему первый раунд боевых действий был проигран Красной Армией вчистую? Правда ли, что главной причиной катастрофы стало подавляющее превосходство немецкого командования – как офицерского корпуса, так и высшего генералитета? На ком лежит львиная доля вины за трагедию 1941 года и чья заслуга в том, что Красная Армия все-таки устояла, пусть и ценой чудовищных потерь? Почему Сталин казнил командующего Западным фронтом Павлова, но не тронул начальника Генштаба Жукова? В данной книге вы найдете ответы на самые сложные и спорные вопросы советского прошлого.

Генштаб РККА против верховного командования Вермахта! Жуков против Гальдера! Величайшая дуэль в военной истории!

Содержание:

-

Введение 1

-

Назначение 2

-

Волевой командир из народа 5

-

Состояние РККА к началу 1941 года 7

-

Подготовка Германии к войне против СССР 12

-

Работа германского Генерального штаба в 1941 году 17

-

Работа Генерального штаба РККА в 1941 году 20

-

Накануне 29

-

День "М" 37

-

Рухнувшая граница 44

-

Великий разгром 48

-

На днепровском рубеже 65

-

После схватки 77

-

Заключение 82

-

Использованная литература 84

-

Примечания 84

Валентин Александрович Рунов

Жуков против Гальдера. Схватка военных гениев

Введение

Великая Отечественная война, завершившаяся 65 лет назад победой Советского Союза, по ряду вопросов в последние десятилетия неоднократно подвергается ревизии. Различными авторами выдвигаются версии и пишутся книги, которые все дальше уводят читателя от реалий того времени, ввергая в мир выдумок и фантазий, не имеющих ничего общего с исторической наукой. Полные драматизма и народного героизма события прошедшей войны через призму компьютерных эффектов и поступки супергероев многими воспринимаются как развлекательное шоу, которое не имеет родины, национальности, конкретного имени. В результате этого тысячелетняя страна превращается в территорию, а ее великий народ в "электорат", которыми управляют не патриотизм, а деньги.

В годы советской власти события Великой Отечественной войны было принято рассматривать прежде всего с позиций коммунистической морали и партийно-патриотической работы. Это нередко приводило к тому, что отдельные события и факты искажались до неузнаваемости и описывались только с позитивной или негативной стороны. Это также не способствовало установлению исторической истины и определению объективных оценок. Поэтому и сегодня, спустя много десятилетий, в истории Великой Отечественной войны еще остается немало "белых" страниц, которые необходимо заполнить в ближайшее время.

В постсоветское время на прилавки магазинов хлынул целый поток книг, посвященных Великой Отечественной войне. Среди них как издания чисто конъюнктурного характера (книги господина Суворова-Резуна), так и труды добросовестных отечественных и зарубежных исследователей. Никаких цензурных преград на пути издания этих книг не существует. Критерий один: их популярность и продаваемость, а это значит только одно – деньги. Этой меркой меряются как исторические фальшивки, так и глубокие научные исследования, и зачастую первые, построенные на ничем не подтвержденных сенсациях, читаются намного охотнее, чем вторые.

В то же время эпоха бесконтрольной демократии имеет и свое преимущество. Получили право голоса те люди, которые прежде такого права не имели. Среди буйных сорняков иногда начали прорываться прекрасные растения, плодами которых вдумчивое человечество будет питаться еще очень долго. Нередко на страницах книг поднимаются вопросы, которые давно уже волнуют наших сограждан, и даются на них достаточно полные и убедительные ответы. Большую ценность имеют даже дискуссии, которые развертываются вокруг конкретного вопроса и которые дают читателю возможность выслушать ряд совершенно противоположных суждений и доводов. Страшны не научные заблуждения, которые неизбежны на пути к истине, страшно безразличие, которое ведет к деградации человека и общества.

Роль личности в истории всегда была одной из самых актуальных тем исследований. Тезис большевиков о том, что историю делают массы, привел к тому, что заслуги и ответственность конкретного человека начали рассматривать только в контексте общих неудач или побед. В результате под расстрел пошли одни, а грудь других разукрасилась массой самых высоких наград. Еще хуже то, что долгое время было не принято сравнивать деятельность и заслуги конкретного человека с одной стороны с равным ему по значимости человеком – с другой.

Это трудно сделать и потому, что в архивах и других источниках сохранилось очень мало, а то и вовсе нет документов, объективно освещающих деятельность конкретного человека в той или другой ситуации. Поэтому свое мнение о них мы вынуждены в подавляющем большинстве случаев строить на воспоминаниях современников и мемуарах, которые зачастую носят субъективный характер. Другие же находились в иерархии власти так высоко, что имели возможность непосредственно влиять на составление архивной базы в их интересах, подменяя и фальсифицируя многие документы. Поэтому объективное освещение деятельности этих личностей также представляет собой большую сложность.

Легче писать о человеке, который хотя и занимал высокую государственную должность, но не имел абсолютной власти для того, чтобы освещать его работу только с положительной стороны. Мне представляется, что накануне и в годы Великой Отечественной войны такими людьми были начальник Генерального штаба РККА Г.К. Жуков и начальник Генерального штаба Сухопутных войск Германии Ф. Гальдер. Также важно и то, что их деятельность, которая прослеживается через многие архивные документы того периода, написанные мемуары (дневники) и воспоминания современников, поддается систематизации, анализу и может служить своеобразной канвой для научной оценки многих важных вопросов того времени, ответы на которые желают получить читатели.

Писать о человеке как о личности, – очень сложно. До сих пор четко не выработаны критерии, по которым должно выводить его рейтинг среди других равных. Поэтому до сих пор люди сильно расходятся в оценке личностей Ивана Грозного, Петра Первого, Иосифа Сталина и многих других.

В то же время ни у кого не вызывает сомнений, что правильность оценки сложившейся обстановки и принятие соответствующего решения – основа управленческой деятельности любого военачальника. Только с этой позиции должна оцениваться его профессиональная пригодность к занимаемой должности. Ниже стоит все остальное: порядочность, честность, личная храбрость, доступность, умение слагать стихи и играть на гармошке…

В данной книге я взял на себя очень большую ответственность – в хронологическом порядке рассмотреть и сравнить деятельность руководителей высших органов управления Вооруженными силами СССР и Германии Г.К. Жукова и Ф. Гальдера в период подготовки и начала Великой Отечественной войны. Известно, что это было время крупнейших военных неудач для Советского Союза и триумфа гитлеровского плана "Барбаросса". При этом я сознательно не стал называть конкретных триумфаторов и виновных, понимая, что ни в том, ни в другом случае нельзя это сводить только к одному человеку. Но с высоты тех должностей, которые в 1941 году занимали Г.К. Жуков и Ф. Гальдер, видно было очень многое и была возможность принимать конкретные решения и добиваться проведения их в жизнь.

Работая над книгой, я ни в коем случае не хотел принизить авторитет Г.К. Жукова как Маршала Великой Победы. Его авторитет признан самой историей, подтверждается тысячами современников и потомков, а величественный монумент полководцу воздвигнут в самом центре Москвы, у Красной площади. С этим не поспоришь. В то же время не нужно забывать, что Г.К. Жуков был простым смертным человеком, имевшим пробелы в своем профессиональном образовании, способным на промахи и ошибки, человеком с очень непростым характером и определенными пристрастиями. Мне кажется, что только в таком сочетании можно и нужно говорить об этом человеке, который сыграл огромную роль в истории нашей Родины.

Назначение

Уже более года полыхала Вторая мировая война и шел интенсивный передел мира. Войска Германии в ходе блестящих молниеносных операций разгромили польские войска и оккупировали большую часть территории этой страны, захватили Данию, Норвегию, Бельгию, Голландию, Люксембург, нанесли поражение англо-французским войскам во Фландрии и оккупировали северную и центральную части Франции.

В это же самое время Красная Армия нанесла поражение Финляндии и овладела частью территории этой страны, в результате "освободительных" походов отторгла от Польши области Западной Белоруссии и Западной Украины и политическим путем получила Прибалтику, Бессарабию и Северную Буковину.

В результате этого к концу 1940 года на карте Европы четко выделились два гигантских государства, каждое из которых прочно опиралось на тоталитарную идеологию, мощные вооруженные силы и претендовало на мировое господство. На действия А. Гитлера и И.В. Сталина в оцепенении взирал весь мир, со страхом ожидая развития событий. Человек в военной форме с генеральскими знаками различий выдвигался за рамки чисто военной структуры и становился едва ли не вершителем судеб всего человечества.

В такой обстановке в декабре 1940 года в Москве состоялось знаменитое совещание высшего командного и политического состава РККА. На нем присутствовали руководители наркомата обороны и Генерального штаба, инспекторы родов войск, командующие, члены военных советов и начальники штабов военных округов, армий, начальники военных академий. Всего более 270 человек.

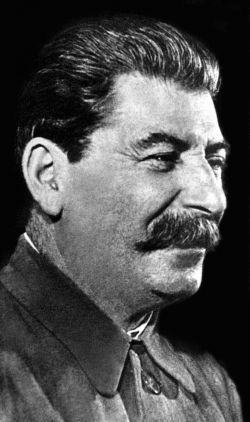

И. В. Сталин лично принимал решения по всем кадровым назначениям на высшие военные должности

В первый день совещания были подведены итоги прошедшего года. По этому вопросу с большим докладом выступил начальник Генерального штаба генерал армии К.А. Мерецков. В целом дав положительную оценку Красной Армии, он подробно остановился на многих недостатках, имевших место в истекшем году. В развитие доклада К.А. Мерецкова выступили генерал-инспектор пехоты РККА генерал-лейтенант А.К. Смирнов, начальник управления боевой подготовки РККА генерал-лейтенант В.И. Курдюмов, генерал-инспектор артиллерии РККА генерал-лейтенант М.А. Парсегов, начальник Главного автобронетанкового управления РККА генерал-лейтенант Я.Н. Федоренко, помощник начальника Генерального штаба по ВВС генерал-лейтенант Я.В. Смушкевич и другие.

Собравшиеся генералы внимательно слушали выступавших, чутко реагируя на каждое замечание в адрес подведомственных им войск и служб. Но это была только давно установившаяся традиция. В душе каждый ждал главного – определения конкретных задач на будущее.

Утром 25 декабря на трибуну поднялся невысокий бритоголовый генерал с Золотой Звездой Героя Советского Союза на груди.

– Командующий войсками Киевского Особого военного округа генерал армии Жуков сделает доклад на тему "Характер современной наступательной операции", – объявил Мерецков и, выдержав небольшую паузу, добавил: – На основании операций советских войск на реке Халхин-Гол и в войне с Финляндией.

Б. М. Шапошников – начальник Генерального штаба РККА (май 1937 – август 1940 г. и июль 1941 – июнь 1942 г.)

Жуков открыл папку с текстом доклада, отпил глоток холодного чая из стоявшего на трибуне стакана, прокашлялся и обвел зал внимательным взглядом. Сотни генеральских глаз были устремлены на него, сотни ушей находились в готовности услышать его слова. Но сам Георгий Константинович, не так давно вошедший в состав советской военной элиты, еще не совсем готов был к такому вниманию. Тем не менее, превозмогая некоторое смущение, излишне громким голосом он произнес:

– Товарищи! Прежде чем доложить свои соображения о характере современной наступательной операции, я хочу очень коротко остановиться на общих условиях ведения современной наступательной операции, на опыте современных войн и развития вооруженных сил.

Прежде всего, чему учит опыт проведения больших и малых операций, локальных и больших войн? Опыт учит прежде всего тому, что развитие современных армий и совершенствование их оперативно-тактического искусства проходит неравномерно. Там, где экономические условия позволяют, там военная мысль и воспитание армии чужды консерватизму, там развитие и совершенствование армии проходит более быстрыми темпами, и эти армии в современном сражении оказались способными вести успешно современные войны, современные операции, современные сражения. Там, где этих условий не было, армии оказались неспособными противостоять уничтожающему удару современного подготовленного противника.

Жуков оторвал глаза от текста доклада и снова обвел внимательным взглядом присутствующих. Многие генералы слабым кивком головы выражали свое согласие с докладчиком. Другие продолжали смотреть на него выжидательно, надеясь услышать главное.

– Несмотря на хорошую экономическую базу, вследствие внутренней политической слабости страны, консерватизма военной мысли, главного командования и буржуазного правительства, надежды на то, что удастся повернуть Гитлера против Советского Союза, такие армии, как французская и английская, оказались не подготовленными к ведению современной войны, не готовыми не только для активных наступательных операций, но оказались даже не готовыми вести оборонительную войну.

Жуков снова окинул взглядом зал. Согласно кивающих голов было уже больше. Красные генералы с готовностью соглашались с тем, что передовая идеология стоит выше материальной сытости и определяет боеспособность армии. Как носители самой передовой советской идеологии, они ни на минуту не сомневались в этом и готовы были с этой точки зрения критиковать других.

Затем Георгий Константинович неудачи испанского республиканского руководства в гражданской войне против Франко объяснял с точки зрения его неумения готовить и проводить наступательные операции. Это был камешек в "огород" К.А. Мерецкова, который во время войны в Испании был главным военным советником при республиканском руководстве и косвенно отвечал за действия их войск.

Затем Г.К. Жуков подробно остановился на характере боевых действий в военном конфликте на реке Халхин-Гол. Он заявил: "Генеральная наступательная операция… является современной операцией, достаточно поучительной как с точки зрения ее организации, материального обеспечения, так и с точки зрения проведения". И он достаточно глубоко и всесторонне описал эту операцию. Уделяя большое внимание вопросу достижения внезапности, Г.К. Жуков отметил, что усилия советского командования "сводились к тому, чтобы создать у противника впечатление, что мы не готовимся наступать, а готовимся обороняться".