Если Бальмонту надоело разъезжать по необозримым пространствам Сибири и узнавать не мыслью, но ощутительно телесно, как непомерно велика Россия, - то еще больше ему надоели его выступления, они стали ему "нестерпимы, отвратны, постылы". Он даже неохотно собирается в Японию с Еленой, которая приехала к нему в Харбин, чтобы ехать туда с ним. Ему не нравятся японцы и японки, которых он встречает в Харбине и Владивостоке. Он предубежден против этой "кошачьей породы". Он радуется открытому морю и предстоящему плаванию.

Но приехав в Японию и пожив в ней неделю-две, он не хочет уезжать оттуда. Он пленен ею безмерно. "Я влюблен в Японию целиком, категорически, без оговорок". Большая радость и неожиданность для него и то, что японцы знают его гораздо больше, чем знают его в Сибири, и любят.

В следующих письмах, после разъездов по Японии (Токио, Йокогама, Никко), его влюбленность в эту страну не прекращается, а усиливается. "Изящные люди среди прекрасной природы. Но ведь это идеальное сочетание". И еще: "Я так очарован Японией, что хотел бы пробыть здесь годы. Вся Япония chef d’oeuvre - шедевр, вся она воплощение изящества, ритма, ума, благоговейного трудолюбия, тонкой внимательности. Как жаль, что мы не были вместе. Но я тогда не понял бы Японии, я был еще слишком юн".

Из Японии Бальмонт вернулся в июне 1916 года в Москву. Остаток лета он провел с нами в Ладыжине. Бальмонт очень доволен своей жизнью там, среди молодежи, очень интересной, надо сказать. У моей сестры гостили в то лето: моя племянница Маргарита Васильевна Сабашникова - художница, Нюша, дочери Татьяны Алексеевны Полиевктовой (Маша, Оля, Аня), ее племянник Алексей Николаевич Смирнов, художники Федор Константинович Константинов и Лев Бруни и сын Бальмонта Коля. Все это были восторженные слушатели Бальмонта. Он много пишет в это лето и стихов, и прозы и любит их читать в этой аудитории. За несколько дней он записал в свою записную книжку четырнадцать сонетов. Затем три японских очерка, которые печатаются в "Биржевых ведомостях". 5 июня Бальмонт участвует в большом польском вечере в Сокольниках, говорит о Словацком и читает свои стихи о Польше. Но главным образом он занят переводом Руставели. К этому времени относится стихотворение Николая Бальмонта, посвященное отцу:

РУСТАВЕЛИ

(На перевод "Барсовой шкуры" К. Д. Бальмонта)

Как чистое стекло хранит живые розы,

Поя надрез стебля серебряной водой,-

Ты утаил в стихе с походною трубой

Малоазийских флейт сияющие слезы.

Разгневанной змеей развертывались грозы,

И водный град шумел над зеленью седой.

И бил горячий ветр кустарник молодой -

Под вечер облака, что дремлющие козы.

И алый барбарис и золотой миндаль,

Каштаны темные равнины Руставели,

Как радостно прилечь у пня нагорной ели.

Лохмотья буйных туч уносят воздух вдаль,

Канон колокола вечерние запели,

И солнце золотит библейскую эмаль.

Осенью Бальмонт уезжает в Петроград. И всю зиму наезжал к нам оттуда в Москву, где живал месяцами. У нас была квартира в Николо-Песковском, в доме Голицына, в первом этаже, где у него была большая комната в три окна, его старый письменный стол, немного уцелевших в Москве книг (большая часть нашей библиотеки осталась в Париже).

В Петрограде он часто выступал этой зимой, в Москве - меньше. Он усиленно работал над поэмой Руставели со вступительным словом к "Носящему барсову шкуру", "Крестоносец любви, Шота Руставели, певец Тамар". Эта работа поглощает все время. Но она не утомляет его, так как он восхищен этой поэмой. Он ни к кому не ходит, и к нему никто. "Я, кажется, никогда не жил в столице русской так домоседно". К 20 октября он надеется закончить всю поэму. Зиму и весну 1917 года Бальмонт пробыл у нас в Москве. Как раз за несколько дней до революции я уехала под Москву отдыхать к друзьям. Моя племянница Нюша провела всю эту неделю с Бальмонтом и записала для меня, что происходило в эти дни. Привожу дословно ее запись:

"Воскресенье, 5 марта… Я вспоминаю эту неделю как сон. Она слилась в один праздничный день. Я заставлю себя припомнить, что было одно за другим каждый день. Прошлое воскресенье были гости. Вера Л., Агнеса, Мицинский, дама (отправлявшая своего сына в Океанию), японец и Тардов из "Утра России", который рассказывал по порядку, что происходило в пятницу и субботу в Петербурге (23, 24 и 25). Сначала в первый день по улицам ходили небольшие кучки народу и требовали хлеба. Было разгромлено несколько лавок.

На другой день толпа собралась у Николаевского вокзала, были произнесены речи с памятника Александру III. Трамваи перестали ходить. В некоторых местах были построены из них баррикады. Около городской думы столкновение с полицией. Раненых вносят в городскую думу. Толпа требует, чтобы их выдали родным, которые пришли за ними и боятся, что раненых отвезут в тюрьму. Их уговаривают разойтись. Кто-то из членов Думы успокаивает толпу: над ранеными не будет произведено насилие. Толпа расходится. На другой день столкновение с войсками. Войска отказываются стрелять. Случай, где рабочий хочет обезоружить пристава. Тот зовет на помощь казака, который заступается за рабочего и сносит голову полицейскому. После этого тут начинается расправа. Тардов говорит, что в шесть часов узнает еще подробности.

Мицинский обедает у нас. Константин Дмитриевич показывает ему свой перевод его стихов, где слово "царевич" должно быть заменено, ибо о царевиче говорится как о злой силе над Польшей-царевной. Вечером Константин Дмитриевич пишет о Световой симфонии Скрябина… Затем он уходит к Елене, возвращается страшно поздно в растерзанном состоянии, ибо Елена его не пускала и бежала за ним по улицам в одном платье. Мы долго еще сидим вместе.

Понедельник, утро… Константин Дмитриевич кончает слово о Скрябине, Нина Васильевна (Евреинова. - Е. А.) хочет уезжать в Петербург. Говорят, вечером последний поезд. Ждут ответа о билетах. Тревожные слухи из Петербурга. Телефон звонит. Нина Васильевна возвращается от брата и говорит, что войска переходят на сторону Думы. Кексгольмский полк оказывает сопротивление. Хочу сообщить об этом Константину Дмитриевичу, но боюсь нарушить его работу. Он мне говорит, что зайдет за мной, чтобы идти в Скрябинское общество. Я сообщаю все, что слышала. Идем к Скрябину. Публики много, и все внимательно слушают. О событиях говорят все. Все слухи совпадают. Нина Бальмонт у глазного доктора, и там ему по телефону из Петербурга сообщают то же самое. Говорят всюду открыто обо всем.

Вторник, утро… Забегает Макс (Волошин. - Е. А.). Газеты не вышли. Трамваи не ходят. На улицах масса народу. Незнакомые курсистки приглашают Константина Дмитриевича идти на Красную площадь. Идем в "Русское слово" и "Утро России" за деньгами. Секретарь рассказывает о том, что знали и вчера, что войска переходят на сторону Думы. Телефон с Петербургом прерван, он в руках революционеров. В Москве им владеет Мразовский. Показывает первый приказ Родзянко и Бубликова по железным дорогам, чтобы они правильно действовали. В редакции беспрерывно звонят, спрашивают новости. На улицах спокойно встречаются жандармы, которые разгуливают по двое, городовых не видно. Вечером иду к дяде Васе, там говорят о том, что толпа народа подошла к Спасским казармам, но солдаты не вышли, так как были заперты и не были согласны. Стреляют холостыми зарядами. Возвращаюсь мимо Штаба в одиннадцать часов ночи. Там стоят автомобили. Как видно, совещание.

Среда, утро… Нина Бальмонт возвращается с Тверской, говорит, что там казаки с красными флагами. В час с четвертью звоним к маркизе Кампанари в Кремль, спрашиваем, правда ли, что Кремль занят революционными войсками (слухи разные, говорят, революционными, другие - царскими). Она отвечает, что все спокойно, в Кремль пропускают через калитку в воротах, и, как видно, ничего особенного нет, так как им только что принесли хлеб и их студент вернулся беспрепятственно. А через полчаса или даже несколько минут Арсенал был занят революционными войсками. Это было в какие-нибудь секунды.

После завтрака я иду с Константином Дмитриевичем опять в газеты. На улицах сплошная толпа. На стенах расклеены сообщения Партии рабочих. Их читают, чтобы все могли узнать что-нибудь, один читает вслух. Это изложение всех событий день за днем в Петербурге и Москве. Константин Дмитриевич читает вслух одной такой группе.

Идем на Арбатскую площадь. У синематографа огромная взволнованная толпа. Подходим - "Что такое?" Никто не знает. Хотим идти дальше. В это время подъезжает военный автомобиль с красными знаменами и 25 солдатами. Все выходят и становятся перед входом в синематограф. Публику разгоняют. Становятся солдаты полукругом, их ружья направлены на синематограф. Мы отходим за угол дома. Напряжение страшное. В Синема скрывается переодетая в солдат полиция. Несколько минут длятся бесконечно. Кто-то кричит: "на крыше", "сдались", "не сдались". Верить или нет? Наконец, "сдались", "отдали оружие". По бульварам народу мало. В передней "Утра России" Коеранский читает только что записанное известие по телефону "Об аресте всех министров". Говорят о том, что царский поезд направили в Петроград вместо Царского, а царицу, поехавшую ему навстречу, отправили по другому пути.

Редактор Гарве берет Константина Дмитриевича под руку и говорит, что он непременно должен написать что-нибудь для первого номера их газеты, который выйдет завтра. Вечером должен выйти объединенный номер всех газет. Константин Дмитриевич соглашается тут же написать что-нибудь, если дадут угол. Мы сидим в кабинете секретаря. То и дело звонит телефон и входят люди. Удивляюсь, как Константин Дмитриевич может написать. Я сижу к нему спиной, чтобы не мешать. В 15–20 минут он кончил "Река, ломая зимний лед". Побежали домой с ним. На Никитской встретили войска и артиллерию. У всех были красные флаги. Толпа стояла торжественная, все кричали: "Ура!"

Дома сидеть немыслимо. Мы все время на улице. Пошла от храма Спасителя по всем улицам до Воскресенской площади. Уже темно. Всюду кучи народа или читают, или обсуждают. Раздают листовки, получить их невозможно, так их расхватывают, разбирают. "Дайте солдату", и ему уступают. Проезжают автомобили с красными флагами. Беспрерывно кричат "ура". Едем по Тверской, заходим к Александре Алексеевне. Продают первый выпуск газет. Хватаю, мчусь домой. Ноги подкашиваются.

Четверг, утро… Это уже праздник. Принесли первые газеты. Газетчика чуть не изувечили. Он плачет. Выходим после завтрака все вместе (К. Д. Бальмонт, Нина Бальмонт, Макс Волошин, Нюша), у всех красные ленты.

Толпа уже не такая торжественная и праздничная, как вчера. Константина Дмитриевича узнают. К нему подходит какой-то смешной человек и благодарит за стихи, напечатанные сегодня в "Утре России". Дальше толпа сгущается у одних ворот. Чего-то ждут. Выводят пристава с лицом серо-зеленого цвета, искаженным гримасой. За ним на санках везут мешки с мукой, сахаром, найденные, верно, у него при обыске. Толпа настроена насмешливо и добродушно. Его уводят солдаты и милиция. Мальчику мать объясняет, что поймали человека, который украл, и теперь его накажут. Мальчик говорит: "дали бы ему касторки". Встречаем Нину с красным бантом, она едет на грузовике освобождать из тюрем. На Воздвиженке опять кого-то ждут или арестовывают. Студент, кусающий белую булку, узнал Константина Дмитриевича, жмет ему руку и благодарит за стихи. "Вы и в 1905 году первый откликнулись". "Господа, - говорит он, обращаясь к толпе. - Прокричим "ура" Бальмонту". Кричат "ура". Спрашивают: "Кто, кто?" "Опять какого-нибудь мошенника изловили", - говорит успокаивающе старушка. Толпа движется как на празднике. Нет экипажей, лишь военные автомобили. По Воскресенской набережной еле можно пройти. Стоим, смотрим, как ведут полицейских. Опять "ура" не смолкает. Заходим на минутку к Александре Алексеевне.

Константин Дмитриевич заговаривает с французским офицером. Он мрачно почему-то смотрит на происходящее. Ему кажется, что мы слишком долго празднуем, а на фронте эти празднества плохо отражаются. Идем в "Утро России". Там опять Константин Дмитриевич пишет стихи: "Душа всегда желает чуда". Опять нас запирают в кабинете редактора. Константин Дмитриевич в полчаса пишет новое и читает вслух редактору-секретарю и Тардову. Редакция жалуется на рабочих Социал-демократической партии, которые врываются в типографии, печатают свои листки, портят машины и вообще желают также быть цензорами всего печатающегося в газетах. Все со страхом смотрят на рабочих (они могут теперь сделать много злого).

В пятницу говорят об отречении, что наследник умер, что Михаил отравлен. Вечером уже продают газеты с известием об отречении царя. Константин Дмитриевич написал стих к полякам.

В субботу - парад и погребение павших за свободу. Нина с Аней ходят в толпе несколько часов. Несмотря на огромное количество народа - ни одного несчастного случая. Опять идем с Константином Дмитриевичем в редакцию".

Мой отъезд на Урал в 1917 году

В мае мы с дочерью и моей подругой О. Н. Анненковой уехали на Урал. Мне хотелось показать дочери, выросшей за границей и знавшей только Калужскую губернию, более дикие места России, ее красоты, озера, горы и леса. Мы выбрали озеро Тургояк на Урале, под городишком Миассом. Бальмонт должен был приехать туда из Тифлиса, куда поехал с Еленой, только что закончив свой перевод поэмы Руставели "Носящий барсову шкуру".

Ехали мы на Урал на три летних месяца, а пришлось остаться там более трех лет из-за гражданской войны, отрезавшей нас от Москвы. Бальмонт провожал нас на вокзал. Посадка была очень трудная. Поезда были переполнены военным людом, возвращающимся с фронта. Вагоны битком набиты, мы еле протискались в свое купе второго класса, и здесь ночью нам пришлось простоять. Мы ехали в Нижний, оттуда Волгой до Уфы. На вокзале толпа разъединила нас с Бальмонтом, и, несмотря на все его усилия, он не мог подойти к вагону проститься еще раз со мною. Я стояла у окна и смотрела на него. У него было очень расстроенное лицо, вытянув шею и сдвинув шляпу со лба, он протискивался сквозь толпу и искал меня своими близорукими глазами.

Не думала я тогда, что вижу его в последний раз в жизни.

По получении депеши от меня, что мы наконец доехали - благополучно сравнительно, он писал мне (5 июня 1917 года): "Я рад, рад за тебя. Как бы ни было там угрюмо, в этом звучащем черно-железном Тургояке (Туранцы! Одна из мистических Туле!, здесь, в жаркой и пыльной Москве, с ее сменяющимися защитниками отечества и торжеством глупых харь - гораздо хуже. Впрочем, я, видевший, как ты уезжала, и предчувствовавший, как я буду уезжать завтра, был бы доволен провести в тихом нашем доме все лето".

7 июня Бальмонт с Еленой и Миррой отбыли на Кавказ. В Тифлисе, Кутаисе, Боржоме он читал свой перевод Руставели. Успех был еще больше, Бальмонта встречали всюду еще горячее, еще восторженнее, чем в первый раз. Он ездил из города в город и, кроме чтения своих стихов, произносил импровизированные речи, которые вызывали в публике особенный интерес. Он говорил без всякой подготовки на самые разнообразные темы. На тему своей лекции или отвечал на вопросы слушателей. Говорил, как всегда, только то, что чувствовал в данный момент, ни к кому не приспособляясь, ни к месту, ни к времени. Иногда его речи были рискованны, но об этом Бальмонт меньше всего думал. Устроители же этих выступлений, вначале очень приветствовавшие эти экспромты, столь восхищавшие публику, потом стали опасаться высказываний Бальмонта вне программы.

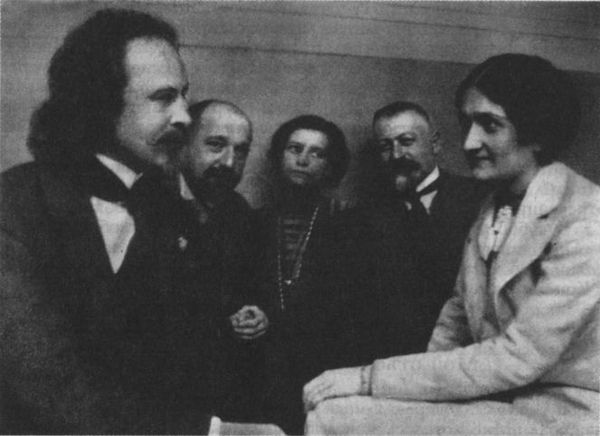

K. Д. Бальмонт, неустановленное лицо, Е. К. Цветковская, Сандро Канчели, Тамара Канчели

Кроме своих выступлений на Кавказе Бальмонт был поглощен двумя романами, переживаемыми им там. Оба печально для него кончились. Тамара Канчели, молодая, прелестная (по его описанию) женщина, с которой его связывала уже второй год нежная дружба, умерла от чахотки вскоре по приезде Бальмонта на Кавказ. Он пишет мне: "Я увидал, наконец, Тамар на балконе, на фоне черного лесного ущелья, еще в жизни, но уже уходящей из жизни, тень прошлого, с ужасающе исхудалыми руками, но с ясным взглядом все еще красивого лица и огромных черных глаз, которые еще хранят в себе душу благородную, смелую и бескорыстную. Любовь и невозможность любить делает этот призрак святым. И только сила души еще не позволяет этому истерзанному телу умереть совсем".

Бальмонт присутствует при ее агонии. Хоронит ее. Он очень потрясен этой потерей. Его печаль глубока и неподдельна.

Но вскоре, через какие-то две недели, в Кисловодск, где Бальмонт выступает, приезжает молодая девушка Кира. Бальмонт пишет мне: "Скоро я увижусь с Кирой. Но пронзительное счастье моей встречи с ней, изысканно прекрасной и юной, перемешано с болью несказанной. Мною владеет жалость к людям близким и далеким. И как все это лишает душу ее полета. Пить из золотого кубка блаженства, и в это время чувствовать в отлучности все милые призраки".

Бальмонт влюбляется, не отходит от нее. Она окружена поклонниками. По-видимому, она большая кокетка. Бальмонт ревнует ее, что так ему несвойственно. "Я впал в позор ревности, которую всю жизнь так презирал", - пишет он мне. На одном пикнике в замке "Коварство и любовь" между ними происходит объяснение, после которого Кира бросается с обрыва в пропасть. Она чудом остается жива, ее вытаскивают оттуда (восемь саженей глубины), у нее пробита голова, сломана нога. Бальмонт везет ее в экипаже в Кисловодск, вызывает доктора, устраивает в больницу. Перелом сложный, есть опасность, что нога не срастется. Бальмонт все свое время, свободное от выступлений, проводит около нее. Он мучительно переживает этот романтический эпизод, который длится больше месяца. Но он не только не разъединяет влюбленных, напротив, сближает их. Дружба между ними крепнет. Когда Кира уезжает к себе (в Харьков, кажется), Бальмонт усиленно с ней переписывается и собирается навестить ее. Этот роман разрушает все планы: из Кисловодска Бальмонт собирается, оставив Елену в Боржоме, ехать в Москву, взять там Нюшу и ехать с ней ко мне в Тургояк. Все это меняется, к его крайнему сожалению. "Все мое лето под знаком Злой Звезды. Катя, мне скучно от всей приключившейся романтики".