В 1861 году в журнале Достоевского "Время" печатается рассказ Сусловой. Может, тогда и начался их роман. Аполлинарии был 21 год, Достоевскому – 40. Редактор, славный писатель и героический мученик, вернулся с каторги… Она полюбила его и к весне 1863 года, вероятно, продолжала еще любить, но в их отношениях возникло что-то, что ее обижало и мучило. Было в них, может, некое оскорбительное для нее сладострастие и было мучительство (а может, и самоистязание тоже), без которого Достоевский, похоже, и не мыслил себе любви. В дневнике своем и в более поздних письмах она не уставала винить его, что он, в чем-то обманув ее девичье доверие, раскрыл некую бездну, разбудил в ней, такой юной, темную силу мстительности. Это тайна, мало мы знаем об этом и только можем гадать. На подмогу могут прийти только исповеди героев (скажем, героя "Записок из подполья") – над ними и ворожат уже больше столетия умные люди. Одно ясно – что к весне 1863 года молодой женщине стало уже невыносимо в Петербурге, и она уехала одна в Париж. Достоевский должен был приехать летом, чтобы отправиться вместе с нею в Италию. Но незадолго до его приезда Аполлинария влюбилась без памяти в молодого студента-испанца по имени Сальвадор. Может быть, он был студент-медик. Узнав о приезде Достоевского в Париж, Аполлинария написала ему в гостиницу:

"Ты едешь немножко поздно… Еще очень недавно я мечтала ехать с тобой в Италию и даже начала учиться итальянскому языку: – все изменилось в несколько дней. Прощай, милый!

Мне хотелось тебя видеть, но к чему это поведет? Мне очень хотелось говорить с тобой о России".

То есть, едва отослав письмо, Аполлинария начинает уже сожалеть, что из жизни ее уйдет нечто важное (например, разговоры о России, а может, и муки тоже уйдут), впрочем, радости молодой любви делают ее грусть недолговечной.

В воскресенье, за три дня до приезда Достоевского, Сальвадор вдруг заговорил о том, что он, может, уедет из Парижа. Они договорились встретиться во вторник. Во вторник испанца не было дома. Он не выказал признаков жизни и в среду и не ответил на записку. Не появился и на следующий день. Потом она получила письмо от его товарища о том, что у Сальвадора тиф, что он опасно болен и с ним нельзя видеться. Аполлинария пришла в отчаяние, долго обсуждала с Достоевским опасность, грозящую жизни Сальвадора, а в субботу пошла прогуляться близ Сорбонны и встретила веселого Сальвадора в компании друзей. Он был здоровехонек. Ей все стало ясно…

Ночь она провела в слезах, в мыслях о мщении и о самоубийстве, потом позвала Достоевского. Еще при первой парижской встрече он предложил ей уехать с ним в Италию, обещая ей быть братом и бескорыстным утешителем. Они покинули Париж и двинулись вместе в Италию. Надо ли говорить о том, что он не остался на высоте "братского" уровня? Иные из исследователей Достоевского (скажем, профессор А. Долинин) упрекают писателя в том, что он не остался до конца великодушным, толкнул ее дальше "в тину засасывающей пошлости", но, не будь этого, не было бы и кающихся героев, не было бы и Достоевского. Но и Аполлинария в их путешествии была уже не та: она научилась мучительству не хуже самого Достоевского. Она терзает его недоступностью, разжигает его страсть, ранит его мужское самолюбие. Но он не разлюбил ее за это. Он "предлагал ей руку и сердце" накануне их окончательного разрыва, уже в 1865 году, да и после женитьбы на преданной, кроткой Анне Григорьевне Сниткиной он продолжал переписываться (а может, и встречаться) с Аполлинарией. Он писал ей снова и снова, словно извиняясь за прозаичность своего брака и своего семейного счастья, называл ее "другом вечным":

"О, милая, я не к дешевому необходимому счастью приглашаю тебя. Я уважаю тебя и всегда уважал за твою требовательность… ты людей считаешь или бесконечно сияющими, или тотчас же подлецами и пошляками".

После путешествия по Италии Аполлинария вернулась в Париж. Город этот, чувствует она, нужен всем заблудшим и потерянным. Дневник ее выдает теперь бесконечные поиски новой любви, взамен прежней. Проходят по страницам мало чем примечательные персонажи-мужчины: англичанин, валлах, грузин, лейб-медик… Все жмут ей руку (может, это такой дамский эвфемизм прошлого века, а жали они вовсе даже не руку). Сама она пишет о погружении в тину пошлости и опять винит в этом Достоевского, который был первым: "Куда девалась моя смелость? Когда я вспоминаю, что была я два года назад, я начинаю ненавидеть Достоевского, он первый убил во мне веру…"

Потом она начинает во всем винить Париж. Суждения ее хотя и не бессмысленные, но вполне заимствованные (да и то сказать, ей всего 23, а французский язык она только еще собирается выучить):

"До того все, все продажно в Париже, все противно природе и здравому смыслу, что я скажу в качестве варвара, как некогда знаменитый варвар сказал о Риме: "Этот народ погибнет!" Лучшие умы Европы думают так. Здесь все продается, все: совесть, красота… Я так привыкла получать все за деньги: и теплую атмосферу комнаты, и ласковый привет, что мне странным кажется получить ч то бы то ни было без денег…

…Я теперь одна и смотрю на мир как-то со стороны, ц чем больше я в него вглядываюсь, тем мне становится тошнее. Что они делают! Из-за чего хлопочут! О чем пишут! Вот тут у меня книжечка: 6 изданий вышло за 6 месяцев. А что в ней? …. восхищается тем, что в Америке будочник может получать несколько десятков тысяч в год, что там девушку можно выдать без приданого, сын 16-летний сам в состоянии себя прокормить. Вот их надежды, вот их идеал. Я бы их всех растерзала".

Вернувшись в Россию, она тоже не находила себе места. Все ее романы оказывались несчастными. Когда ей было уже около сорока, ее впервые увидел семнадцатилетний Василий Розанов: "Вся в черном, без воротников и рукавчиков… со "следами былой" (замечательной) красоты… Взглядом опытной кокетки она поняла, что "ушибла" меня – говорила холодно, спокойно. И, словом, вся – "Екатерина Медичи"… Говоря вообще, Суслиха действительно была великолепна, я знаю, что люди были совершенно ею покорены, пленены. Еще такой русской я не видал. Она была по стилю души совершенно русская, а если русская, то раскольница бы "поморского согласия", или еще лучше – "хлыстовская богородица"".

Собственно, об этом на четверть века раньше писал и Достоевский: "Она требует от людей всего, всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства… сама же избавляет себя от самых малейших обязанностей к людям.. Я люблю ее еще до сих пор, очень люблю, но я уже не хотел бы любить ее… мне жаль ее, потому что, предвижу, она вечно будет несчастна… Она не допускает равенства в отношениях наших… Она меня третировала свысока…"

Молоденький Розанов женился на ней, любил ее исступленно и ненавидел. Они прожили вместе шесть лет, и он много от нее настрадался. "Когда Суслова от меня уехала, – вспоминает он, – я плакал и месяца два не знал, что делать, куда деваться…"

Еще несколько лет он не давал ей отдельного вида на жительство: надеялся, что она вернется, умолял вернуться, а она отвечала: "Тысяча людей находятся в вашем положении и не воют – люди не собаки". Суслова мстила ему еще долго. Ей было уже 62 года, и Розанов давно растил детей от другой женщины, а она все еще не давала ему развода. Дала только в 1916 году, на исходе восьмого десятка лет, но продолжала люто его ненавидеть…

ГОРА СВЯТОЙ ЖЕНЕВЬЕВЫ

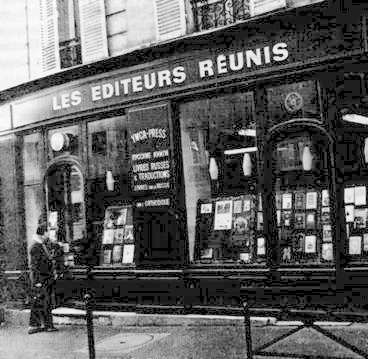

Подъем от бульвара Сен-Жермен на гору Святой Женевьевы можно совершить по любой из улиц, идущих вверх по склону: можно по улице Клюни, затем по улице Сорбонны и дальше по улице Виктор Кузен, можно по улице Сен- Жак или, наконец, по улице Горы Святой Женевьевы (rue de la Montagne Sainte-Geneviиve). Мы начнем подъем близ прославленной, уже и в 1202 году существовавшей в этих местах площади Мобер, самое название которой производят от знаменитого мэтра Альберта (точнее, от одного из двух знаменитых Альбертов, второй был аббатом монастыря Сен-Женевьев). В XII-XIII веках на этой площади собирались студенты слушать признанных мэтров, а три века спустя здесь же жгли еретиков-гугенотов (для их потомков это место мук и гибели долго оставалось местом паломничества). Идя в гору по левой стороне улицы (по правой здесь не найдешь ничего, кроме нового полицейского участка, пивной и недорогой ночлежки), вы увидите витрины ювелирных и книжных магазинов, одна из которых, без сомнения, сможет задержать ваше внимание, а возможно, и облегчить ваш кошелек. Это на сегодняшний день самый старый парижский магазин русской книги – "Лез едитер реюни", который чаше называют магазином "ИМКА-Пресс". Надеюсь, что на сей раз в витрине его не будет моих книг, не то вы могли бы заподозрить меня в нехитрой уловке восточных гидов, которые обязательно приводят группу в магазин своего родственника. В свое оправдание скажу, что директор магазина (и одноименного издательства) профессор Никита Алексеевич Струве мне не родственник, зато он близкий родственник знаменитого ученого и политика Петра Бернгардовича Струве (его деда), критика Глеба Струве (его дяди) и других знаменитых Струве. Созданное до войны с помощью американской ассоциации ИМКА (Young Men Christian Assotiation), издательство это первым (в 1973 году) издало "Архипелаг ГУЛАГ" А. И. Солженицына. Возможно, именно это издание и дальнейшее сотрудничество с Солженицыным помогли уцелеть этому русскому издательству и магазину в годы, когда все прочие русские издательства и магазины закрывались, помогли ему выпустить много ценных трудов по православному богословию и серию мемуарных томов. Никита Алексеевич Струве считает, впрочем, что дело еще проще (или сложнее): магазин его находится под особым покровительством Святой Женевьевы (он называет ее Святой Геновефой), о которой речь у нас пойдет дальше. Может, так оно и есть, ибо магазин как-никак уцелел…

Продолжая подъем по улице Горы Святой Женевьевы, уместно вспомнить, что это одна из самых старых улиц Парижа. Конечно, некоторые из старинных коллежей, которыми она была так богата, исчезли без следа (скажем, коллеж датчан, коллеж Лаон, коллеж де Дасиа и коллеж де ла Марш), но во дворе дома № 34 еще можно увидеть остатки старинного коллежа Тридцати Трех (Христос был распят в возрасте тридцати трех лет), а в прекрасном здании XVII века (дом № 47) размещался некогда коллеж Аве Мария. В доме XVI века, который ныне числится под номером 51, размещалось кафе под вывеской "Святая Женевьева", и в нем в пору революции собирались санкюлоты. По левую руку у конца подъема видны ворота одного из самых престижных технических вузов Франции – "Эколь политекник"…

У самой вершины улица Горы переходит в площадь Аббата Бассе, а затем и в площадь Святой Женевьевы. На площадь Аббата выходит замечательная церковь Сент- Этьен-дю-Мон (Saint-Etienne du Mont), храм Святого Этьена Горного, и без рассказа о нем нам, конечно, не обойтись. Но сперва надо хоть в двух словах представить спасительницу и покровительницу Парижа, чьим именем названа гора, – Святую Женевьеву. Вопреки апокрифическим ее жизнеописаниям (и согласно утверждениям историков), будущая Святая Женевьева вовсе не была бедной пастушкой, а напротив, родилась в Нантерре в семье богатых землевладельцев. Уже в детстве ее набожность заметил монсеньор епископ, и девушку стали прочить в монахини, то есть в Христовы невесты. Еще ребенком она совершила первое чудо, исцелив свою матушку, потерявшую зрение. Поселившись позднее в Париже, она прославилась там своей щедростью, набожностью, бесстрашием и строгими нравственными правилами. В 451 году во время нашествия гуннов Женевьева не поддалась общей панике и, успокаивая парижан, говорила, что все обойдется. Она молилась усердно, и Аттила действительно не вошел в город: Господь внял ее молитвам.

Русская книжная лавка издательства ИМКА-ПРЕСС.

Позднее, когда в городе, разграбленном франками, наступил голод, Святая Женевьева отправила экспедицию в Труа за зерном. Впоследствии она сама стала выращивать хлеб и раздавать его бедным. Известны многие творимые ею чудеса: она исцеляла больных, усмиряла неистовство бури. Или вот, скажем, свеча, заливаемая дождем, гасла, но стоило Женевьеве взять ее в руки, как свеча загоралась снова. Этот поэтический эпизод не раз воспроизводился на старых картинах. Живописцы рисовали при этом над Женевьевой ангела, возжигающего свечу. В последующие столетия, в годину вражеских нашествий или стихийных бедствий, парижане выносили из церкви раку Святой Женевьевы и шли с ней по городу, прося святую о заступничестве. И святая покровительница города приходила на помощь. Более того, это под ее духовным наставлением король Хлодвиг поддался уговорам своей жены Клотильды и крестился. Он сделал Париж столицей королевства, а на горе над левым берегом Сены воздвиг христианскую базилику Святого Петра и Павла. Строительство ее было завершено в 510 году, и в том же году в ней были погребены останки только что усопшего 46-летнего короля. Сама Женевьева умерла через два года 87 лет от роду и была упокоена в той же крипте базилики, а три десятка лет спустя здесь же была погребена и королева Клотильда. Понятно, что крипта базилики стала одной из самых почитаемых святынь Франции, связанных с рождением христианского государства, стала его символом. Надгробие и реликвии Святой Женевьевы были объектом особого поклонения. В 630 году ювелир и казначей короля Дагобера I Святой Элуа отделал золотом и драгоценными камнями раку Святой Женевьевы, и она положена была на хранение в каменный саркофаг. Во времена вражеских нашествий парижане прятали ее в тайных местах за городом, во время церемоний и шествий выносили ее на улицу, усыпанную цветами и драгоценностями, вносили в собор Парижской Богоматери. Шествия эти хранила народная память (до XVIII века их прошло 114), украшая их преданиями. Рассказывали, что во время эпидемии 1130 года Святая Женевьева исцелила всех немощных, кроме трех неверующих, не пожелавших пасть перед ее гробом на колени.

Государи последующих веков осыпали раку драгоценностями, знаками признания и поклонения, вымаливали у святой новые милости. Базилика на горе Святой Женевьевы, осиянная святостью, стояла в центре славного аббатства Святой Женевьевы, в центре Латинского квартала, в каком-то смысле и в центре христианской Европы. Потом произошло нечто парадоксальное. Грянула революция, провозгласившая себя народной и патриотической. В 1793 году драгоценная рака святой была ободрана, а драгоценности отправлены в переплавку. Останки и священные реликвии патриотической народной героини Святой Женевьевы были сожжены на Гревской площади и под улюлюканье толпы брошены в Сену. Поразительно не то, что улюлюкала толпа. И даже не то, что все это с точностью повторилось потом в далекой России. Поразительно, на мой взгляд, что и нынче, по прошествии столетий, подавляющее большинство французов с таким почтительным трепетом говорят о тех днях низкого разгула…

В 1803 году в старинной крипте были найдены осколки прежнего священного саркофага. Они были спрятаны в новую раку и установлены на месте старой – за алтарем церкви Сент-Этьен-дю-Мон.

За годы революции разрушены были почти все строения старинного – VII века – аббатства Святой Женевьевы. На месте осталась только церковная башня на нынешней улице Хлодвига, что за Пантеоном. Кое-какие остатки старинных строений можно разыскать и в новом комплексе, где размещается парижский лицей Генриха IV, в котором учится моя дочка, – например, монастырская кухня или столовая. Выдавая дочке деньги на школьный завтрак, я поминаю недобрым словом не бедных, ни в чем не повинных Клотильду с Хлодвигом, а казенную столовку: завтраки в лицее дороги (долларов пять в день) и неудобоваримы.

Надо сказать, что к середине XVIII века старая церковь аббатства Святой Женевьевы вконец обветшала. Страдая от тяжкой болезни, король Людовик XV дал обет в случае исцеления построить новый храм во имя Святой Женевьевы. Король исцелился, и в 1764 году состоялась на горе Святой Женевьевы пышная церемония, в ходе которой король вместе со своим счастливым наследником-дофином (кто мог предвидеть тогда страшный коней дофина в недалекую уже смуту?) заложил первый камень в основание нового храма. Проект архитектора Суфло к тому времени был уже давно готов, но кто же знал, что надо было спешить? Проект этот мог вызвать недоумение. Архитектор Жермен Суфло, ярый поклонник готики, создал на сей раз проект одного из первых в Париже сооружений в стиле неоклассицизма, вдохновленный безудержным поклонением перед греко-римской античностью, которое, кстати, немало подогревали в своих архитекторах и сам король, и столь влиятельная в ту пору маркиза де Помпадур. Открытие европейцами Пестума, Помпеи, греческих развалин, паломничество художников в Рим и Грецию, изучение опыта античности – все это рождало в ту пору археологические увлечения и подражание, несколько холодновато-теоретическое подражание, стилям великой античности. В Париже следы его можно увидеть также в архитектуре церкви Мадлен, Одеона, Триумфальной арки и арки Карусель, дворца Багатель, улицы Медицинских факультетов и так далее… Как и на улице Медицинских факультетов, на площади Пантеона был построен целый комплекс зданий неоклассического стиля (нынешний факультет права)…

Рассказывают, что по мере строительства храма появились признаки, тревожившие архитектора (скажем, трещины в стенах). Передают, что Суфло умер в отчаянии. Впрочем, его ученик Ронделе вполне благополучно закончил постройку, хотя и вынужден был внести в проект кое- какие поправки, утяжелившие здание. Величественное это строение имеет в длину 110 метров, больше 80 метров в ширину и почти столько же в высоту. В плане это греческий крест, и центральная его часть увенчана великолепным куполом. Коринфский перистиль с 22 колоннами являет собой свободное подражание римскому Пантеону. Барельефы фронтона изваяны в 1837 году Давидом Анжерским, на мраморных барельефах портала изображены крещение Хлодвига, вождь гуннов Аттила, Святая Женевьева…