Альтернативные варианты будущего

Данное исследование состоит из семи разделов, которые рассматривают:

• глобализацию экономики;

• демографию несовпадений;

• новых игроков;

• дефицит среди изобилия;

• возрастающую вероятность конфликта;

• сумеет ли международная система справиться с вызовом;

• распределение силы в многополярном мире.

Как и в предыдущих работах, мы опишем возможные альтернативные виды будущего, которые могут проистечь из тенденций, нами обсуждаемых. Следующие пятнадцать-двадцать лет представляются нам одним из великих исторических поворотных пунктов, в котором, вероятно, вступят в силу многочисленные факторы. Крайне важным для конечного результата будет то, как эти факторы будут пересекаться друг с другом, а также роль лидерства.

Создавая эти сценарии, мы сосредотачивались на важных неопределенностях по поводу относительной важности национального государства в сравнении с негосударственными субъектами и уровнях мирового сотрудничества. В некоторых сценариях государства доминируют и управляют мировой динамикой; в других – негосударственные субъекты, включая религиозные движения, негосударственные организации и сверхвлиятельных личностей, играют более важную роль. В некоторых сценариях ключевые игроки взаимодействуют в конкурентных группах посредством партнерства и международного объединения. Прочие сценарии видят большее взаимодействие, в то время как независимые игроки действуют самостоятельно и иногда вступают друг с другом в конфликты.

Во всех описанных сценариях мы выделяем проблемы, которые могут возникнуть в результате происходящих глобальных перемен. Эти сценарии представляют новые ситуации, дилеммы или серьезные затруднения, которые вызвали бы сдвиги в картине мира и привели бы к возникновению очень разных "миров". Ни один из них нельзя назвать неизбежным или даже вероятным; но, как и в случае со многими другими неопределенностями, эти сценарии способны изменить правила игры.

Мир без Запада. В этом мире, описанном в выдуманном письме будущего главы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), новые силы вытесняют Запад с лидирующих позиций на мировой арене. США чувствуют себя перегруженными и уходят из Центральной Азии, в том числе и из Афганистана; Европа не возьмет на себя ответственность и лидерство. Россия, Китай и другие страны вынуждены считаться с тем, что в Центральной Азии возможны перенаселение и нестабильность. Влияние ШОС усиливается, а влияние НАТО идет на спад. Антикитайский антагонизм в США и Европе достигает пика; вводятся протекционистские ограничения в торговле. Россия и Китай вступают в брак по расчету; другие страны, Индия и Иран, группируются вокруг них. Отсутствие хоть какого-то стабильного блока – будь то на Западе или в незападном мире – лишь усиливает и без того нарастающую нестабильность и беспорядок, угрожая глобализации.

Долгосрочный прогноз: поучительная история

В XX веке эксперты, давая прогноз на следующие двадцать лет – временной промежуток, описываемый и в данном исследовании, – зачастую упускали главные геополитические события, строя свои предсказания в основном на линейных проекциях, не изучая возможности, которые могли бы вызвать перелом. До Первой мировой войны, когда напряженность между "великими державами" Европы нарастала, мало кто хоть в малейшей степени предчувствовал глобальные перемены, маячившие на горизонте, начиная от взаимного уничтожения и заканчивая крахом вековых империй. В начале двадцатых годов XX века мало кто представлял себе фатальную катастрофу, которая вот-вот должна была разразиться, начало которой положили Великая депрессия, ГУЛАГ Сталина и еще более кровавая мировая война, приведшая к еще более масштабному геноциду. В послевоенный период произошло установление новой международной системы – многие ее организации, ООН и Бреттонвудское соглашение, – сохранились и поныне. Хотя в биполярную ядерную эпоху хватало войн и конфликтов, она обеспечивала стабильный каркас вплоть до падения Советского Союза. Развитие глобализированной экономики, в которой Китай и Индия играют основные роли, ознаменовало новую эру без ясных результатов.

Уроки прошлого века, тем не менее, предполагают:

• Лидеры и их идеи имеют значение. Историю прошедшей сотни лет не пересказать без осмысления роли таких лидеров, как Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Адольф Гитлер и Мао Цзэдун. Действия влиятельных лидеров предвидеть сложнее всего. На нескольких крутых поворотах XX века западные эксперты полагали, что победили идеи либерализма и рынка. Как это видно на примере влияния Черчилля, Рузвельта и Трумэна, лидер играет ключевую роль даже в обществах, где организации сильны, а пространство для маневра властвующей личности ограничено.

• Экономическое непостоянство – главный фактор риска. Историки и социологи обнаружили мощную взаимосвязь между быстрыми экономическими переменами – как положительными, так и отрицательными – и политической нестабильностью. Массовые неурядицы и экономическое непостоянство, имевшие место к концу первой глобализации в 1914–1918 годах, и возведение протекционистских барьеров в двадцатых и тридцатых годах XX века, вкупе с затянувшимся негодованием по поводу Версальского мирного договора, обеспечили предпосылки для Второй мировой войны. Крах многонациональных и национальных империй, начавшийся после Первой мировой войны и продолжившийся после разрушения колониальных империй в период после Второй мировой войны, также развязал целый ряд национальных и этнических конфликтов, которые отражаются и на сегодняшнем дне. Нынешняя глобализация спровоцировала миграцию, разрушив традиционные социальные и географические границы.

• Геополитическое соперничество вызывает переломы в большей степени, чем изменение технологий. Многие упирают на то, что технологии влекут за собой радикальные перемены и, без сомнений, являются главной движущей силой. Мы – и не только мы – многократно недооценивали их влияние. Тем не менее за истекшее столетие геополитические неурядицы и их последствия служили более существенными причинами многочисленных войн, крахов империй и подъемов новых сил, чем технологии сами по себе.

Октябрьский сюрприз. В этом мире, обрисованном в дневниковой записи будущего президента США, многие страны гнались за экономическим ростом в ущерб окружающей среде. Научное сообщество не смогло выдать определенных предостережений, но нарастает тревога о том, что мы дошли до некого переломного момента, после которого изменение климата ускорилось и возможные последствия будут весьма разрушительными. На Нью-Йорк обрушился страшный ураган, связанный с глобальным изменением климата; нью-йоркской фондовой бирже нанесен серьезный ущерб, и перед лицом таких разрушений мировые лидеры должны задуматься над тем, чтобы принять решительные меры, например частично перенести прибрежные города.

Разрушение БРИК. В этом мире между Китаем и Индией возникает конфликт из-за доступа к жизненно важным ресурсам. Внешние силы смешиваются до того, как конфликт обостряется и перерастает в глобальное столкновение. Противоречие вызвано тем, что Китай подозревает других в попытке поставить под угрозу энергоснабжение Пекина. Ошибочные предположения и расчеты приводят к дрязгам. Этот сценарий подчеркивает важность энергетических и иных ресурсов как мощной силы для поступательного роста и развития. Он показывает, до какой степени конфликт в многополярном мире так же возможен между набирающими силу государствами, как и между старыми и новыми державами.

Политика не всегда локальна. В этом мире, описанном в статье вымышленным журналистом Financial Times, различные негосударственные структуры – НПО, религиозные группы, лидеры делового мира и местные активисты – объединяются, чтобы разработать международную программу по вопросу окружающей среды, и используют свое влияние, чтобы избрать Генерального секретаря ООН. Глобальная политическая коалиция негосударственных субъектов играет важнейшую роль в обеспечении нового мирового соглашения по антропогенному воздействию. В этом по-новому объединенном мире цифровой связи, растущего среднего класса и межгосударственных групп, объединенных общими интересами, политика перестала быть делом местным и внутренним, а международные программы действий становятся все более взаимозаменяемыми.

Глава 1

Глобализирующаяся экономика

По размерам, скорости и направленности потока происходящий ныне перенос богатства и экономического влияния – грубо говоря, с Запада на Восток – не имеет прецедентов в современной истории. Источников у него два. Во-первых, устойчивый рост цен на нефть и товары принес непредвиденные доходы странам Персидского залива и России. Во-вторых, более низкие цены в сочетании с политикой правительства переместили локус производства и некоторых отраслей сферы услуг в Азию. Большой мировой спрос на эти продукты содействовал расширению экономики по всей Азии, особенно в Китае и Индии. Эти сдвиги в спросе и предложении происходят на глубинном конструктивном уровне, из чего следует, что вытекающий из этого перенос экономического влияния, который мы сейчас наблюдаем, может выдержать испытание временем. Эти сдвиги – катализаторы глобализации, которая является – как мы подчеркнули в докладе "Контуры мирового будущего" – метатенденцией, меняющей исторические траектории экономических потоков и акций, нагнетающей давление для восстановления баланса, что одинаково болезненно как для богатых, так и для бедных стран.

"Происходящий ныне перенос богатства и экономического влияния – грубо говоря, с Запада на Восток – по размерам, скорости и направленности потока не имеет прецедентов в современной истории".

Хотя этот перевод не нулевой, первые пострадавшие, такие как большинство стран Латинской Америки (за исключением Бразилии и еще нескольких) и Африки, не получат ни доли в переводе исходных активов, ни каких-либо существенных входящих инвестиций из стран-получателей. Определенные промышленно развитые страны, такие как Япония, также, по всей видимости, столкнутся с нарастающими проблемами со стороны зарождающихся финансовых связок в этих новых рынках. США и еврозона получат большую часть наличности этого нового рынка, но получат ли они выгоду в соответствии с их нынешним положением, зависит от нескольких факторов, включая возможность западных стран урезать потребление нефти и спрос на нее, их способность извлечь пользу из благоприятного экспортного климата в секторах относительной устойчивости, таких как технологии и услуги, особенно в вопросах финансовой политики и открытости внешним инвестициям.

Назад в будущее

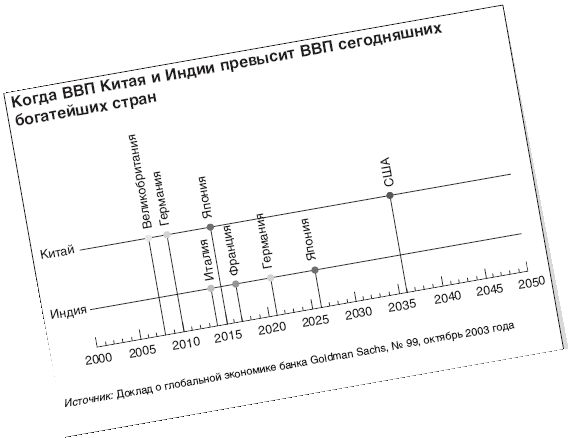

Экономические локомотивы Азии – Китай и Индия – возвращают свои позиции, которые занимали двести лет назад, когда Китай производил около тридцати процентов, а Индия – около пятнадцати процентов мировых материальных ценностей. Китай и Индия, впервые с XVIII века, готовы стать крупнейшими участниками мирового экономического роста. Эти две страны к 2025 году могут обогнать ВВП всех прочих экономик, за исключением экономики США и Японии, но они будут по-прежнему отставать в доходах на душу населения еще несколько десятилетий. Двадцатые годы XXI века будут характеризоваться двойственностью этих азиатских гигантов: при всем могуществе этих государств многие китайцы и индусы будут чувствовать себя относительно бедными по сравнению с гражданами стран Запада.

Прогнозы роста для Бразилии, России, Индии и Китая к 2040–2050 годам сопоставляют их, взятых вместе, с изначальной долей "Большой семерки" в мировом ВВП. По тем же прогнозам, восемью крупнейшими экономиками в 2025 году будут в нисходящем порядке: США, Китай, Индия, Япония, Германия, Великобритания, Франция и Россия.

Китай в особенности проявился как новый финансовый тяжеловес, заявив в 2008 году о двух триллионах долларов в валютных резервах. Быстро развивающиеся страны, включая Китай и Россию, создали государственные инвестиционные фонды (ГИФы) с целью использовать активы на сотни миллиардов долларов для достижения более высоких прибылей, чтобы помочь им справиться с экономическими бурями. Некоторые из этих фондов вернутся на Запад в виде инвестиций, тем самым продвигая более высокую производительность и экономическую конкуренцию. Однако прямые иностранные инвестиции (ПИИ) со стороны новых сил в развивающемся мире значительно увеличиваются.

В набирающих силу державах появляется поколение компаний, осуществляющих контроль в мировых масштабах, помогая еще больше упрочить их позицию на глобальном рынке; Бразилия – в агропромышленном комплексе и шельфовых разработках; Россия – в энергетике и металлургии; Индия – в области услуг в информационных технологиях, в фармацевтике и производстве запчастей; Китай – в сталелитейном деле, бытовой технике и телекоммуникационном оборудовании. Среди первой сотни новых ведущих мировых корпораций, не входящих в ОЭСР, перечисленных в отчете Бостонской консалтинговой группы 2006 года, у восьмидесяти четырех штаб-квартиры располагались в Бразилии, России, Китае и Индии.

Растущий средний класс

Мы стали свидетелями момента, не имеющего прецедентов в истории человечества: еще никогда столько людей не было выведено из крайней нищеты. Цифры потрясают: сто тридцать пять миллионов человек вырвались из страшной нищеты только в период с 1999 по 2004 год – это больше, чем население Японии, и чуть меньше, чем население России на сегодняшний день.

В течение нескольких ближайших десятилетий, по прогнозам Всемирного банка, число людей, которых считают "средним классом по мировым меркам", увеличится с 440 миллионов до 1,2 миллиарда, или с 7,6 процента от мирового населения до 16,1 процента. Большая часть новых участников будет из Китая и Индии.

• Тем не менее есть у монеты мирового среднего класса и обратная сторона: отдаление тех, кто остался за бортом, продолжится. Во многих странах – особенно не имеющих выхода к морям и бедных ресурсами, расположенных в Африке южнее Сахары, – отсутствуют предпосылки для вступления в процесс глобализации. По данным Всемирного банка, к 2025–2030 годам доля стран, считающихся в мире бедными, сократится примерно до двадцати трех процентов, но бедняки – по-прежнему шестьдесят три процента мирового населения – станут относительно беднее.

Государственный капитализм: постдемократический подъем рынка на Востоке?

Колоссальное достижение миллионов, вырвавшихся из крайней бедности, поддерживает подъем новых держав – особенно Китая и Индии – на международном уровне, но это только часть общей картины. Сегодня богатство не только перемещается с Запада на Восток, но и сосредотачивается под государственным контролем. В начале мирового финансового кризиса 2008 года роль государства в экономике может стать привлекательнее во всем мире.

За некоторым заметным исключением вроде Индии, государства-адресаты, в которые столь массово перемещается богатство – Китай, Россия и страны Персидского залива, – не демократические, и их экономическая политика стирает разницу между государственным и частным. Эти страны не следуют западной либеральной модели саморазвития, а используют иную – "государственный капитализм". Государственный капитализм – это общий термин, которым описывают систему экономического управления, в которой значительная роль отводится государству.