Интересно, что сейчас ученые опять вернулись к "кошмару Дженкина". Это возражение не состоятельно в том случае, если признак наследуется только одним геном. Но современные наблюдения показывают, что большинство важных приспособительных признаков реализуется благодаря совместному действию целой группы генов. И для таких признаков объяснение синтетической теории эволюции не подходит. Так "кошмар Дженкина" прошел через весь XX век и настиг идеи Дарвина. Но в наше время этот довод, конечно, уже не ставит под сомнение сам факт эволюции. Не опровергает он и идеи Дарвина в целом и не уменьшает заслуг ученого. "Кошмар Дженкина" и некоторые другие соображения показывают, что современная синтетическая теория эволюции не является законченной и требует дальнейшей доработки.

Но вернемся к биографии Дарвина. Не имея возможности участвовать в научных спорах, ученый продолжал напряженно работать.

Последующие работы Дарвина

Выпустив в свет первое издание "Происхождения видов", Дарвин не стал почивать на лаврах нахлынувшей на него известности и тут же приступил к дальнейшей работе. Два последних месяца 1859 года он провел в подготовке второго издания книги. От этой работы ученого отвлекала масштабная переписка, в основном вызванная выходом из печати первого издания его работы. Закончив исправления, сделанные для второго издания, Дарвин тут же приступил к работе над новым трудом - "Изменения животных и растений в условиях одомашнения". Но эта книга увидела свет только в 1868 году. Дарвин писал: "Задержка эта отчасти объясняется то и дело повторявшимися приступами болезни, которая один раз затянулась на семь месяцев, отчасти же - соблазном выступать в печати с работами по другим вопросам, которые в тот или иной момент больше интересовали меня".

Действительно, ученый немало внимания уделял другим, более конкретным научным вопросам. Так, весной 1862 года была издана небольшая книга об опылении орхидей. Саму книгу Дарвин написал менее чем за год, но в ней содержались данные, накапливаемые на протяжении нескольких лет. Также в период с 1862 по 1867 год он опубликовал несколько небольших статей, посвященных особенностям размножения некоторых цветковых растений и их эволюционной роли. В 1864 году Дарвин также отправил в Линнеевское общество статью, посвященную лазающим растениям.

Несмотря на эти и другие работы, а также частое ухудшение состояния здоровья, в 1868 году Дарвин закончил "Изменения животных и растений в условиях одомашнения".

"Это огромная книга, и стоила она мне четырех лет и двух месяцев напряженного труда. В ней приведены все мои наблюдения и гигантское количество собранных из различных источников фактов относительно наших домашних организмов. Во втором томе были подвергнуты обсуждению - в той мере, в какой это позволяет современное состояние наших знаний - причины и законы изменчивости, наследственности и т. д.".

К сожалению, Дарвин, впрочем, как и другие ученые, на самом деле не владел "современным состоянием" научных знаний по этому вопросу. Несколько трагичным выглядит то обстоятельство, что к моменту издания этой книги уже были получены и опубликованы результаты исследования Григора Менделя - чешского монаха и естествоиспытателя, который, занимаясь гибридизацией разных сортов гороха, открыл основные закономерности наследования признаков. Тем самым Мендель положил начало новой науке - генетике. Но научный мир не обратил должного внимания на его работы. Законы Менделя были переоткрыты только в 1900 году, когда Дарвина, которому так не хватало в его работе знания законов наследственности, уже почти 20 лет не было в живых. Не было в живых и Менделя, скромного монаха, ставшего основателем одной из важнейших биологических наук.

В конце книги Дарвин изложил собственную гипотезу механизмов наследования - гипотезу пангенезиса, согласно которой, признаки, с помощью мельчайших частиц (геммул), передаются из различных клеток организма в половые клетки. Таким образом потомству передаются свойства родителей. Гипотеза пангенезиса была подвергнута вполне справедливой критике. Впрочем, сам Дарвин не настаивал на ее справедливости и отмечал временный характер гипотезы.

Через три года после издания "Изменения животных и растений в условиях одомашнения" (в 1871 году) ученый опубликовал еще один большой труд - "Происхождение человека и половой отбор". Материалы для этой книги Дарвин стал собирать почти одновременно с материалами по эволюции видов. Но идеи о происхождении человека он не решился изложить в "Происхождении видов". Ученый побоялся, что недостаточно подготовленные материалы по эволюции человека сделают книгу менее убедительной. Да и учитывая человеческий эгоцентризм и веру нашего биологического вида в собственную избранность, идеи о животном происхождении человека могли вызвать негативные эмоции читателей, что помешало бы распространению эволюционной теории. Теперь же, когда теорию эволюции Дарвина признало большинство натуралистов, ученый посчитал публикацию "Происхождения человека" своевременной.

Завершением "Происхождения человека" Дарвин как бы закончил изложение своих глобальных теорий. Теперь он мог вернуться к более конкретным исследованиям и другим работам. О них мы расскажем довольно коротко.

Осенью 1872 года вышла книга "Выражение эмоций у человека и животных". Интересно, что первые наблюдения по этой теме Дарвин производил, изучая эмоциональные реакции своего первого ребенка. Труды ученого пользовались просто невероятной популярностью, особенно учитывая их глубоко научный характер. В день выхода книги в свет было продано более 5 тысяч ее экземпляров.

В 1875 году Дарвин издал книгу "Насекомоядные растения". Исследовать эти интересные объекты флоры ученый начал еще в 1860 году.

1876 год - книга "Действие перекрестного опыления и самоопыления в растительном мире". В этом же году Дарвин закончил работу над автобиографией, которая стала прекрасным источником для историков науки и для нас. Правда, позже, в 1881 году, ученый внес в автобиографию дополнение, кратко описывающее прошедшие пять лет его жизни.

К 1877 году Дарвин подготовил расширенное издание "Опыления орхидей". В этом же году вышло сочинение "Различные формы цветов".

В 1879 году Дарвин занялся публикацией книги доктора Эрнста Краузе "Жизнь Эразма Дарвина". Этот биографический труд ученый дополнил собственными очерками о характере и привычках своего деда.

1880 году - работа "Способность к движению у растений". В этом, как и в других своих исследованиях, Дарвин неутомимо продолжал демонстрировать подтверждения своей теории эволюции.

Вот последние строки автобиографии Дарвина:

"Сейчас (1 мая 1881 г.) я сдал в печать рукопись небольшой книги об "Образовании растительного слоя земли деятельностью дождевых червей". Вопрос этот не имеет большого значения, и я не знаю, заинтересует ли он читателей, но меня он заинтересовал. Книга эта представляет собою развернутое изложение небольшой статьи, доложенной мною в Геологическом обществе более сорока лет назад; она воскресила мои старые мысли по вопросам геологии".

Эта книга и стала последней. Но до конца жизни Дарвин продолжал работать над уже изданными произведениями, готовя их к переизданиям и внося всевозможные правки и дополнения.

Зимой 1882 года состояние здоровья великого ученого сильно ухудшилось. Он часто терял сознание из-за сердечных болей и тем не менее не оставлял научной работы. 28 февраля датировано письмо Дарвина к геологу Макинтошу. В нем ученый коснулся вопроса происхождения жизни:

"Хотя, по моему мнению, до сих пор не было выдвинуто сколько-нибудь стоящих доказательств в пользу образования живого существа из неорганической материи, все же мне кажется, что такая возможность когда-нибудь будет доказана <…>. Если когда-нибудь будет обнаружено, что жизнь может возникать на Земле, жизненные явления попадут под некий общий закон природы".

17 апреля Дарвин самостоятельно производил опыт с растениями. Рано утром 19 апреля ученый умер. Незадолго до смерти он сказал: "Я совсем не боюсь умирать".

Похоронен великий ученый в Вестминстерском аббатстве. На его могиле можно прочесть короткую надпись:

"Чарлз Дарвин. Родился 12 февраля 1809 года. Скончался 19 апреля 1882 года. Автор книги "Происхождение видов" и других естественно-научных сочинений".

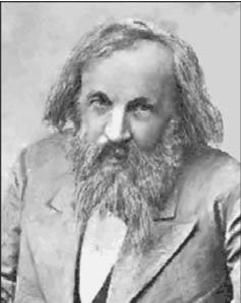

Дмитрий Иванович Менделеев

Введение

В нашем сознании Дмитрий Иванович Менделеев, прежде всего, великий химик. Конечно, именно в химии заслуги этого удивительного человека особенно заметны. Между тем по широте своих интересов великий русский ученый, пожалуй, не уступал мыслителям античности. На склоне лет сам Дмитрий Иванович писал о трех своих "службах Родине": науке, педагогике и развитии промышленности:

"Начав (1855) с учительства в симферопольской гимназии, я выслужил 48 лет Родине и Науке. Плоды моих трудов прежде всего в научной деятельности, составляющей гордость не одну мою личную, но и общую русскую, так как все главнейшие научные академии, начиная с Лондонской, Римской, Бельгийской, Парижской, Берлинской и Бостонской, избрали меня своим сочленом, как и многие ученые общества России, Западной Европы и Америки, всего более 50-ти обществ и учреждений.

Лучшее время жизни и ее главную силу взяло преподавательство во 2-м Кадетском корпусе, в Инженерной академии, в Институте путей сообщения, в Технологическом институте и в Университете. Из тысяч моих учеников много теперь повсюду видных деятелей, профессоров, администраторов, и, встречая их, всегда слышал, что доброе в них семя полагал, а не простую отбывал повинность.

Третья служба моя Родине наименее видна, хотя заботила меня с юных лет по сих пор. Эта служба по мере сил и возможностей на пользу роста русской промышленности."

В нашей небольшой статье мы попытаемся рассказать о Менделееве-ученом, Менделееве-педагоге, Менделееве-инженере и, прежде всего, о Менделееве-человеке.

Происхождение. Детство

Детство великого ученого прошло в Сибири. Его отец, Иван Павлович Менделеев, родился в небольшом селе Тихомандрицы Тверской губернии в семье священника Соколова. По бытовавшей тогда традиции, дети священников брали разные фамилии. Ивану Павловичу досталась фамилия соседских помещиков Менделеевых.

Окончив духовную семинарию в Твери, Иван Павлович поступил на филологическое отделение Главного Петербургского педагогического института. В 1807 году он был назначен учителем философии, изящных искусств и политической экономии в городе Тобольске. В 1809 году женился на Марии Дмитриевне Корнильевой.

Мария Дмитриевна происходила из просвещенной купеческой семьи. Ее дед в 1789 году открыл при своей бумажной мануфактуре частную типографию. В ней издавались первые в Сибири периодические издания. Печатное дело продолжил отец Марии Дмитриевны, Дмитрий Васильевич Корнильев. Но указ 1796 года о закрытии вольных типографий нанес серьезный удар по семейному делу. В 1802 году фабрику пришлось продать. Тяжелая болезнь Дмитрия Васильевича довершила разорение. Последние годы жизни он жил в семье Менделеевых. От былого успеха осталась только шикарная, одна из самых лучших в Сибири, библиотека.

Педагогическая карьера Ивана Павловича Менделеева складывалась благополучно, но при этом пришлось совершить несколько дальних переездов. В 1818 году он стал директором училищ Тамбовской губернии, затем жил и работал в Саратове, и, наконец, в 1827 году семья Менделеевых вернулась в Тобольск, где Иван Павлович получил должность директора Тобольской классической гимназии.

27 января 1834 года в семье родился сын, получивший имя Дмитрий. До этого Мария Дмитриевна родила шестнадцать детей, но восемь из них умерли вскоре после рождения. Еще до рождения Дмитрия умерла семнадцатилетняя дочь Мария, а затем еще две дочери, о которых у ученого сохранились только смутные детские воспоминания. Дмитрий стал последним ребенком в семье. В год рождения Дмитрия Ивана Павловича постигло несчастье. В результате прогрессировавшей катаракты он потерял зрение. Теперь вместо солидного жалованья Иван Павлович получал только более чем скромную пенсию, которая не могла удовлетворить потребности большой семьи. Впоследствии, в 1836–1837 годах, ему была сделана операция в Москве, и зрение вернулось. Но продолжить работу он уже не смог.

Семья была вынуждена перебраться в село Аремзянское. Здесь располагалась стекольная фабрика, принадлежащая Василию Дмитриевичу Корнильеву, брату Марии Дмитриевны. Сам владелец фабрики жил в Москве, и разрешил сестре управлять фабрикой, что дало семье средства к существованию. В Аремзянском прошли первые пять лет жизни Дмитрия. В 1838 году жизнь будущего светила науки подверглась серьезной опасности: мальчик перенес тяжелую форму оспы. В следующем году семья вернулась в Тобольск: Дмитрий и его брат Павел должны были готовиться к учебе в гимназии.

В 1841 году Дмитрий поступил в Тобольскую классическую гимназию. Пожалуй, самым примечательным учителем в гимназии был Петр Павлович Ершов, знаменитый автор сказки "Конек-Горбунок", прочитав которую Пушкин сказал: "Теперь этот род сочинений можно мне и оставить". Интересно, что сам Ершов был в свое время учеником Ивана Павловича и многие годы оставался другом семьи Менделеевых. Дмитрий не выделялся способностями среди своих сверстников, но вскоре стало заметно, что мальчик имеет склонность к физике и математике.

Детство Дмитрия Менделеева совпало по времени с пребыванием в Сибири декабристов. В 1847 году его сестра Ольга вышла замуж за ссыльного Николая Васильевича Басаргина. Гимназист Дмитрий много общался с декабристом, а после нередко с ним переписывался. В том же 1847 году произошло и печальное событие: мальчик потерял отца.

В 1848 году фабрика, которой продолжала управлять Мария Дмитриевна, сгорела. Восстанавливать ее не стали. Дело в том, что вдова Менделеева твердо решила дать сыну хорошее высшее образование. Между тем по существовавшим тогда правилам Дмитрий мог учиться только в Казанском университете, к которому относилась Тобольская гимназия. Мать же решила, что ее сын должен учиться в Москве. Она рассчитывала на поддержку своего брата. Василий Дмитриевич Корнильев был управляющим князей Трубецких. Кроме того, он был хорошо известен в среде московской интеллигенции. В его доме часто собирались известные ученые, писатели, художники. Гоголь, Баратынский, Федотов, Павлов, Сергей Львович Пушкин (отец поэта) были частыми гостями Корнильева.

Когда летом 1849 года Дмитрий окончил гимназию, Мария Дмитриевна начала собираться в дорогу. Осенью она вместе с сыном и младшей дочерью Лизой прибыла в Москву. Зиму Менделеевы провели в доме Корнильева. Пятнадцатилетний Дмитрий за это время увидел немало известных людей и услышал множество интересных разговоров. Он получил представление о чаяниях современной интеллигенции. Но основная цель приезда достигнута не была. Получить разрешение на поступление в Московский университет оказалось невозможно. Брат предлагал устроить племянника на службу в канцелярию Московского губернатора. Но, к счастью для российской науки, Мария Дмитриевна оказалась непреклонной в своих намерениях. Весной 1850 года Менделеевы отправились в Петербург, чтобы найти для Дмитрия подходящее учебное заведение.

Студенчество

Стать петербургским студентом было также очень сложно. Марии Дмитриевне вновь пришлось искать связи. Она обратилась к профессору Чижову, соученику Ивана Павловича Менделеева. Чижов написал инспектору Главного педагогического института письмо с соответствующей просьбой, и Дмитрий был допущен к экзаменам. Летом юноша удовлетворительно сдал экзамены и был зачислен "казенным" студентом физико-математического факультета. Согласно бытовавшим в Главном педагогическом институте (ГПИ) правилам, он написал обязательство, согласно которому после окончания института должен был не менее восьми лет прослужить в том учебном заведении Министерства народного просвещения, куда он получит направление.

Обучение в ГПИ длилось 4 года. Набор производился через год. В 1850 году приема в институт не было (Менделееву разрешили сдавать экзамены в виде исключения). Дмитрию пришлось выбирать: он мог учиться либо три года, либо пять. Будущий ученый выбрал второй вариант.

20 сентября 1850 года случилась трагедия. Мария Дмитриевна Менделеева, как бы завершив свою миссию и сделав для сына все возможное, умерла. Нужно ли говорить, что молодой человек был потрясен этой потерей? Естественно, горе тяжелой утраты оторвало Дмитрия от учебы. Сказывалась и недостаточная подготовка, полученная в сибирской гимназии. Первое время новый студент ГПИ учился весьма посредственно. Так что дополнительный год обучения не стал лишним. Однако со временем талант и трудолюбие молодого человека дали свои результаты. Менделеев стал одним из лучших студентов института.

Между тем, печальные события продолжали преследовать юношу. В марте 1851 года сестра Елизавета передала ему сообщение о смерти дяди. Василий Дмитриевич Корнильев был не только близким родственником Менделеевых. После того как Иван Павлович потерял возможность работать, он постоянно помогал семье сестры. Таким образом, Дмитрий одновременно лишился близкого человека и материальной поддержки. Тем временем здоровье самого Менделеева вызывало серьезные опасения. Боли в груди, кровохарканье - все эти симптомы в то время означали практически приговор: туберкулез легких. В марте 1852 года - новая трагедия. Смерть, казалось, преследовала семью. На сей раз она настигла Лизу. Причина - чахотка. Теперь мнение врачей нашло подтверждение - налицо наследственная склонность к туберкулезу. Лето Дмитрий провел у родственников в Тверской губернии, в небольшом селе.

Жизнь в провинции не дала терапевтического эффекта. Осенью состояние здоровья резко ухудшилось. Передают такой рассказ. Менделеев лежал в институтской клинике. На одном из осмотров врач, считая, что Менделеев спит, сказал: "Ну, этот-то уже не поднимется.". Дмитрий тут же встал и принялся изучать конспекты.

В начале 1853 года администрация ГПИ даже обратилась в Министерство народного просвещения с ходатайством о переводе Менделеева в университет Киева: юноше требовался более теплый климат. Но дальнейшего хода ходатайство не имело. По всей видимости, Дмитрий сам отказался от перевода. Образование, которое можно было получить в Петербурге, качественно отличалось от киевского. Ради этого преимущества молодой Менделеев был готов рискнуть здоровьем, а возможно, и жизнью.

Нужно уделить некоторое внимание системе образования в ГПИ. Четырехлетнее обучение делилось на два курса. Студенты получали универсальное образование. В первые два года им преподавали русскую словесность, логику, психологию, Закон Божий, французский и немецкие языки, педагогику, русское право, курс о государственных учреждениях. На физико-математическом факультете ГПИ точные и естественно-научные дисциплины преподавали известнейшие ученые своего времени. В частности, физику преподавал академик Ленц. Часть математических курсов вел Остроградский. Химию преподавал Воскресенский, зоологию - Брандт, ботанику - Шиховский. Все эти имена золотыми буквами вписаны в книгу истории отечественной науки.