7

"Когда царь Иоанн Васильевич Грозный шел с войсками на Казань, надо было ему своих стрельцов свежей лосятиной да олениной кормить, чтобы они от мяса яростного зверя такой же силы и храбрости набрались… – говорит народное предание. – Вот и послал царь своих охотников в Нижегородские леса, чтобы этого самого мяса добыть. Долго бродили они по лесам, да никакого зверя поймать не могли.

Вдруг видят: сидит на полянке возле костра паренек да оленью кость гложет. Спрашивают они у него, где и как он оленятины добыл.

А он и говорит, что рода он холодаева, племени голодаева, принадлежит сам себе и промышляет охотой на дичину – тем и живет.

Вот и говорит ему царь, что надо бы ему свежатинки оленьей, чтобы в воинах своих силу да храбрость преувеличить.

Говорит ему Холодай-Голодай, что, мол, надо тебе, царь, научиться лосихой кричать и добудешь мяса, сколь тебе надобно.

Любопытно царю стало, и просит он его с собой взять поохотиться. Так и пошли они, царь да Холодай-Голодай, в лес ночью. Научился царь лосихой кричать.

Долго они охотились. Много свежего мяса добыли. Когда они в царский стан вернулись, поставил царь Холодая-Голодая начальником над всеми своими охотниками.

Дело ладно пошло.

Стрельцы царские свежей олениной питались, силы да храбрости набирались"…

Это больше похожее на сказку предание тем не менее тоже имеет под собою достаточно прочную документальную основу, поскольку известно, что в обозе царской армии провианта было немного и его явно не могло хватить на пятинедельный поход.

Как утверждает "Царственная книга", армию – "Черемиса и мордва вся потребная приношаху, хлеб и мед и говяды, ова дарованием, оная же продаваху" – снабжали продуктами местные жители, но территория была малонаселенной, и едва ли ее обитатели способны были кормить в течение пяти недель 150 тысяч воинов.

Очевидцы похода утверждают, что важной составляющей снабжения царского войска являлась охота. Та же "Царственная книга" сообщает: "И таковое многое воинство всюду яко Богом уготованну пищу обретаху на поли; от животных же лоси яко самозванни на заколение прихождаху; в реках же множество рыб ловяху; от воздуха же множество птиц прилетаху, яка сами дающеся в руце"…

Мордовские леса тогда действительно изобиловали дичью, а реки, как отметит чуть позже Сигизмунд фон Герберштейн, "белугой, удивительной величины, без костей, с огромной головой и пастью; стерлядью, севрюгой, осетром и белорыбицей"…

И вместе с тем надо отметить, что обретение "Богом уготованной пищи" было избирательным. Например, отряд князя Курбского, двигавшийся южнее основных сил армии, снабжался "Богом уготованной пищей", говоря современным языком, совсем по другой категории.

"С великим трудом, изголодавшись, недель через пять добрались мы до Суры, куда и он (Грозный) пришел в тот же день с главным войском, – свидетельствовал Курбский. – В тот день с большим удовольствием наелись мы сухого хлеба, либо купив по дорогой цене, либо заняв у знакомых: дней на девять недостало нам хлеба".

Разумеется, и Иван Васильевич Грозный готов был к трудностям, и подарок в виде рыбного и мясного изобилия он воспринимал тоже как чудо, как знак правильности выбранного Пути.

Как чудо, судя по преданию, воспринимало это и местное население.

Не случайно процитированный нами рассказ о Холодае-Голодае связывает с мясными заготовками в мордовских лесах и происхождение герба Нижнего Новгорода. "И подумал царь, что нет герба никакого у Нижнего Новгорода. И приказал грозный царь, что быть Нижнему Новгороду под гербом оленя, рогача яростного, что помог ему татар одолеть и город их неприступный взять".

8

Некоторые историки утверждают, что высказанная псковским старцем Филофеем идея "Москва – Третий Рим" имела влияние практически только в северо-западных русских землях и ни в одном сочинении Ивана Грозного нет ни одного упоминания об этой идее, тем более уподобления "Третьему Риму" Московской Руси.

"В этом смысле идея "Нового Иерусалима" имела гораздо более расширительный и общий характер, напрямую связывала Московскую Русь с наследием Православного Востока, – говорят эти историки. – И не случайно сразу же после появления в общественном сознании идеи России как "Третьего Рима" начинается дальнейший поиск – уже аналогий Москвы и России с "Новым Иерусалимом"".

В принципе, идеология, принявшая на себя вселенскую ответственность в противостоянии мировому хаосу, без Нового Иерусалима, о котором в Откровении Иоанна Богослова сказано:

"И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего", – обойтись не могла.

Можно согласиться и с тем, что идея "Нового Иерусалима" имела более расширительный характер, нежели идея Третьего Рима, и напрямую связывала Московскую Русь с наследием Православного Востока.

Только при чем тут "дальнейший поиск"?

О Новом Иерусалиме, называя его Вышним, говорил в послании великому князю Василию III Иоанновичу сам старец Филофей перед тем, как произнести слова о "Третьем Риме": "Да аще добро устроиши свое царство – будеши сын света и гражданин вышняго Иерусалима, якоже выше писах ти и ныне глаголю: блюди и внемли, благочестивый царю, яко вся христианская црьства снидошася въ твое едино, яко два Рима падоша, а третей стоит, а четвертому не бытии".

Легко объяснимо и то, почему сам Иоанн Грозный в своих посланиях не оперирует термином "Третий Рим". Вопервых, он был реальным политиком и вел активные переговоры с римскими послами и эмиссарами, хотя бы по поводу организации антитурецкой коалиции, и говорить в официальных документах, а именно таковыми и были послания Иоанна Грозного, о совершившейся гибели продолжающего существовать Рима избегал. Во-вторых, понятный в кругах книжников высокопатриотичный и мессианский смысл идеи "Третьего Рима" в широких православных массах мог быть воспринят как капитулянский призыв к принятию разработанной в Риме некоей новой унии.

В этом смысле аналогия Москвы и России с "Новым Иерусалимом" была более приемлемой и для дипломатического, и для пропагандного употребления. Ну а о том, что в результате возникнет идеологическая путаница, не подумали.

Уже в первых редакциях "Казанской истории", по наблюдению М.Б. Плюханова, взятие Казани оказалось представлено как взятие Царьграда, а сама Казань представлялась тем царственным градом, овладение которым привело к окончательному воцарению Иоанна IV Васильевича.

Через воспоминания о гибели Русской земли в годы монголо-татарского нашествия вводилась в "Казанскую историю" и тема гибнущего Иерусалима: "Осироте бо тогда и обнища великая наша Руская земля, и отъяся слава и честь ея… и предана бысть, яко Иерусалим в наказание Навходоносору, царю вавилонскому, яко да тем смирится".

При этом сам поход Ивана IV сравнивался с приходом римлян к Иерусалиму, и русский царь уподоблялся Антиоху, пришедшему "пленовать Иерусалим".

Сравнивая зримые символы иконы "Благословенно воинство Небесного Царя" с "Казанской историей", историк С.В. Перевезенцев пишет, что "русские мыслители XVI века четко осознавали, что полная духовная победа русского воинства означает одновременно и гибель Русского государства в его земном воплощении. Иначе говоря, спасение и обретение вечной жизни в Небесном Иерусалиме невозможно без прекращения земного существования Русского царства… И автор иконы, и автор "Казанской истории" видели эту сложную диалектику победы-гибели, выраженную в идее христианского подвига, видели и стремились донести ее до сознания современников".

Сама по себе мысль эта достаточно глубока, но она лишена пассионарной энергетики задуманного молодым царем строительства новой империи, и поэтому истоки ее следует искать не в эпохе Иоанна Грозного, а в предшествующих веках.

Исследователи уже неоднократно обращали внимание, что идея "Третьего Рима" непосредственным образом связана с ветхозаветными эсхатологическими текстами, введенными в оборот при работе над Геннадиевской Библией. Реже говорится, что сама Геннадиевская Библия создавалась в ходе развернувшейся на Руси борьбы с ересью жидовствующих и святитель Геннадий относился к переводу библейских текстов как к действенному оружию в борьбе с ересью.

Рожденная в ходе борьбы с ересью идея Московской Руси как "Третьего Рима", – это успех, достигнутый в результате этой борьбы. Вернее, проект успеха, который необходимо было достигнуть, чтобы закрепить победу…

Любопытно, что сторонник ереси жидовствующих митрополит Зосима еще в 1492 году пытался перехватить формулу "Москва – Третий Рим" и, таким образом, выхолостить ее, но это не удалось ему.

Любопытно было бы и трансформацию идеи "Третьего Рима" в идею "Нового Иерусалима" рассмотреть так же в связи с неизжитыми последствиями ереси жидовствующих.

Ведь очевидно, что авансированное признание богоизбранности Российского государства, реализуемое в сочинениях древнерусских книжников в поиске все новых и новых аналогий Московской Руси с городом, где "спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов", из-за недостатка конкретных знаний начинало "плыть". Богословские конструкции прикрывались сказочной, поэтической вуалью, позволяющей производить разрушающие саму идеологическую конструкцию подмены.

9

Впрочем, эти тенденции, в том числе и негативные, проявятся позднее, и мы еще поговорим об этом, а во время продвижения армии к Казани и во время осады и штурма ее практическая конкретизация образов-символов сдерживалась реальными обстоятельствами похода.

Государь осознавал, что с покорения Казани начинается Путь Московской Руси как защитницы истинной веры, но осознание это благополучно уживалось в нем с уважительным отношением к исламу.

Приступая к строительству своей империи, Иоанн IV Васильевич Грозный, пусть и не всегда осознавая это, всегда учитывал опыт созданной на этой земле империи Чингисхана.

Как утверждает "Казанская история", государь обещал осажденным казанцам "большую льготу – жить по своей воле, по вашему обычаю, и законов и веры вашей не лишу вас, и из земли вашей никуда не разведу вас по моим землям, чего вы боитесь".

И хотя "не послушали казанцы доброго царского совета", сопротивление их не подвигло Иоанна IV Васильевича на изменение своего монаршего плана строительства Русской империи.

Л.А. Тихомиров справедливо заметил, что на Руси не столько подражали действительной Византии, сколько идеализировали ее и в результате монархическая власть создавалась в гораздо более чистой и более строго выдержанной форме.

Царствование Иоанна IV Васильевича Грозного в полной мере подтверждает мысль Л.А. Тихомирова, если, конечно, расчистить это царствование от напластований лжи и клеветы.

"В чем смысл духовной победы? – анализируя значение казанского похода, задается вопросом историк С.В. Перевезенцев. – Дело в том, что духовная победа – это победа не над внешним врагом, а над собой. Иначе говоря, смысл духовной победы – в преодолении собственной слабости, собственного страха, собственной греховности".

В казанском походе собственную слабость, собственный страх, собственную греховность преодолевал и Иоанн IV Васильевич, и вся страна. И нужно специально перекашивать глаза, чтобы не видеть небывалого величия свершений этого царства, начинающегося взятием Казани и завершающегося присоединением (поход Ермака) Сибири.

Это и есть материальное воплощение той духовной победы, которая была одержана в царствование Иоанна IV Васильевича Грозного и подлинная значимость которой приоткрылась – "российское могущество прирастать будет Сибирью" – только в последующие столетия, которая продолжает раскрываться и сейчас.

Ни сподвижники государя, ни летописцы не сохранили нам подробностей тех пяти недель, что разделяют Ильин день, когда войско выступило из родного города Ильи Муромца, и день прибытия армии к Казани.

Не запечатлены разговоры, которые вел в эти недели молодой царь, мысли, которые он думал…

Но зато в народных преданиях о Царском Пути, как драгоценные камни, сверкают слова: Саров, Болдино, Дивеево, которые станут символами высочайшей духовности…

Словно дивное сияние осуществленных монарших замыслов о Небесном Иерусалиме, матушке Александре в селе Дивееве на пути из Мурома в Саровскую пустынь будет даровано видение Божией Матери.

– Вот то самое место, которое Я повелела тебе искать на севере России… – сказала тогда, в 1760 году, Богородица. – И вот здесь предел, который божественным промыслом положен тебе, живи и угождай здесь Господу Богу до конца дней твоих, и Я всегда буду с тобой и всегда буду посещать место это, и в пределе твоего жительства Я осную здесь такую обитель Мою, равной которой не было, нет и не будет никогда во всем свете: это четвертый жребий Мой во вселенной.

Так и был основан Дивеевский монастырь, где, как известно, находится Канавка, границы которой совпадут, по предсказанию преподобного Серафима Саровского, в конце Света с границами богоспасаемой Руси…

Глава вторая

Шурьё

В походе на Казань и взятии ее участвовали и новые родственники молодого государя Захарьины-Юрьевы.

И хотя особыми подвигами здесь они не отличились, но победный 1553 год можно смело считать годом крещения рода Захарьиных-Юрьевых в дворцовой борьбе за власть, которую повело "шурье" с "ближним окружением" царя – Алексеем Адашевым, протопопом Сильвестром и их приближенными.

Впрочем, само возвышение Захарьиных-Юрьевых началось раньше, еще 13 декабря 1546 года, когда Иван IV Васильевич объявил митрополиту Макарию, что решил жениться.

"Великому Князю исполнилось 17 лет от рождения, – пишет Н.М. Карамзин. – Он призвал Митрополита и долго говорил с ним наедине. Митрополит вышел от него с лицом веселым, отпел молебен в храме Успения, послал за Боярами… Еще народ ничего не ведал, но Бояре, подобно Митрополиту, изъявляли радость. Любопытные угадывали причину, и с нетерпением ждали открытия счастливой тайны.

Прошло три дни. Велели собраться Двору: Первосвятитель, Бояре, все знатные сановники окружали Иоанна, который, помолчав, сказал Митрополиту: "Уповая на милость Божию и на Святых заступников земли Русской, имею намерение жениться: ты, отче, благословил меня. Первою моею мыслию было искать невесты во иных Царствах; но, рассудив основательнее, отлагаю сию мысль. Во младенчестве лишенный родителей и воспитанный в сиротстве, могу не сойтись нравом с иноземкою: будет ли тогда супружество счастьем? Желаю найти невесту в России, по воле Божией и твоему благословению". Митрополит с умилением ответствовал: "Сам Бог внушил тебе намерение столь вожделенное для твоих подданных! Благословляю оное именем Отца небесного". Бояре плакали от радости…"

16 января 1547 года в Успенском соборе Ивана IV Васильевича венчали на царство, а 3 февраля "царя всея Руси" обвенчали с юной Анастасией, дочерью вдовы Захарьиной.

1

Так получилось, что после свадьбы зашумели на Москве пожары…

12 апреля погорели Китай-город и Торг, а 20 апреля пожары забушевали уже за Яузой. Но главные пожары были впереди, и, словно бы предвещая их, зазвенела земля – упал с колокольни Благовещенского собора большой колокол. Еще появились на Москве "сердечники" – чародеи, "вынимавшие из людей сердца"…

И вот наступил страшный день – 24 июня…

"Загорелся храм Воздвиженья Честного Креста, – говорит летописец, – за Неглинной, на Арбатской улице, на Острове, и бысть буря велика, и потече огнь якож молния, и пожар силен промче во един час Занеглименье. И обратися буря на град больший"…

"Больший град" – это Кремль. Вспыхнули кровли на палатах и деревянные избы, в огне погибли казна, оружейная палата, царская конюшня. Сгорел расписанный фресками Андрея Рублева Благовещенский собор.

Святитель Макарий руководил спасением особо чтимых икон из горящих храмов, потом огонь окружил и митрополита, отрезая пути к отступлению, и пришлось спускаться из Тайницкой башни на веревках. Веревка лопнула, святитель "разбился"…

Опустошив Кремль, пожар с новой силой набросился на уцелевшие районы города. Железо там "яко олово разливашеся, и медь яко вода растаяваше". Всего сгорело в июньском пожаре 25 тысяч дворов, погибло около двух тысяч жителей.

И поползли, поползли распускаемые князем Скопиным-Шуйским и дядей молодой царицы Григорием Юрьевичем Захарьиным слухи, что виновниками пожаров являются Глинские.

Говорили, что это бабка царя Анна Глинская со своими детьми и людьми "волхвала: вынимала сердца человеческие да клала в воду, да той водой, разъезжая по Москве, кропила, и оттого Москва выгорела, а у самих Глинских усадьбы не пострадали в огне".

26 июня в Москве уже не пожар вспыхнул – восстание…

Убили дядю царя – князя Юрия Глинского. Михаил Глинский бежал в Литву. Хотя мятежную чернь царь и велел покарать, но зачинщиков бунта не тронули, предав, как пишет Н.М. Карамзин, одному суду Божию…

Еще тверже, еще увереннее встали у престолацарские "шурьи" – Захарьины-Юрьины…

Отметим, что это был первый совместный проект Шуйских и Захарьиных-Юрьиных-Романовых. На протяжении ближайших десятилетий этим родам предстоит действовать то сообща, то друг против друга, но все время в пространстве возле трона, борясь за место у трона и за сам трон.

И Шуйским, и Романовым суждено будет сидеть на русском троне…

Их противостояние завершится в 1612 года в Варшаве, где встретятся в польском плену царь Василий Шуйский и патриарх Филарет Романов. Василий Шуйский, завершая правление своей династии и саму династию Рюриков, умрет в польской тюрьме, а Филарет (Романов) вернется в Москву, где начнет со своим сыном Михаилом правление династии Романовых…

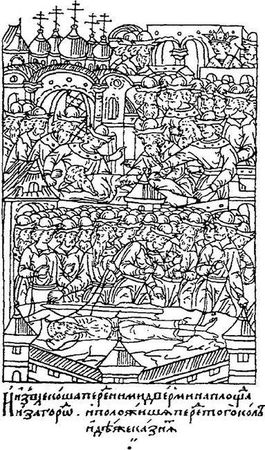

Восстание в Москве 26 июня 1547 г. Убийство Юрия Глинского. Миниатюра Лицевого летописного свода

Но это еще впереди, а пока Захарьины-Юрьины только еще утверждаются возле трона…

Как говорят историки, утверждались они в борьбе с "мятежным господством Бояр" за Царское единовластие, "чуждое тиранства и прихотей"… Заметим, что борьба эта с самого начала была не совсем чистой…

Любопытно и другое…

Возвышение династии Захарьиных-Юрьиных совпало с началом реформ Иоанна IV Васильевича Грозного.

Правда, тогда реформы назывались "переменами" в царе.

"Господь наказывал меня за грехи то потопом, то мором, и все я не каялся, наконец, Бог наслал великие пожары, и вошел страх в душу мою и трепет в кости мои, смирился дух мой…"