* * *

Наступил долгожданный день гала-концерта - 2 ноября 1961 года. Газеты не уставали писать о блестящем дебюте этого "странного русского", невозвращенца из Страны Советов. Лондонская "Уикенд ревю" поведала следующее: "Это выглядело так, словно в гостиную запустили дикого зверя. Несмотря на просьбу Нуриева выступить партнером хозяйки бенефиса, Фонтейн приняла мудрое решение сначала посмотреть на него в паре с другой балериной. Поэтому Рудольф танцевал па-де-де Одиллии и Зигфрида из "Лебединого озера" с Розеллой Хайтауэр и "Трагическую поэму" - сольный номер, созданный специально для Нуриева ведущим хореографом Королевского балета Фредериком Аштоном на музыку Скрябина, выбранную самим танцовщиком. Все, кто присутствовал на концерте, в один голос заявляют, что впечатление от танца Нуриева, который в этом номере выступал до пояса обнаженным, было потрясающим".

"Нуриев метнулся на авансцену и завертелся в каскаде дьявольски стремительных пируэтов, - писал очевидец того концерта, английский критик Джон Персивал. - Но неизгладимое впечатление осталось даже не от виртуозности танцовщика, а от его артистического темперамента и драматизма. Находились люди, замечавшие, что прыжок Нуриева иногда не был безукоризненно легким и абсолютно вертикальным, но никто не смог остаться равнодушным к горящему в его глазах пламени и к той невероятной энергии, которая обещала еще более волнующие впечатления".

Что касается самого дебютанта, то особенно его тронула телеграмма, которую он обнаружил в своей гримерке в Друри-Лейн. В ней Рудольфу Нурееву от всей души желали счастья. Телеграмма была подписана зрителем из Ленинграда…

После того как Рудольф выступил в гала-концерте Марго Фонтейн, руководство "Ковент-Гарден" предложило ей танцевать вместе с ним в "Жизели". Марго сначала засомневалась, и было от чего. Балерина впервые выступила в этой партии в 1937 году, за год до рождения Нуреева, а к моменту его "побега" из СССР уже лет пятнадцать по не вполне внятным основаниям считалась "звездой". Не будет ли она, сорокадвухлетняя прима, смотреться нелепо рядом со столь молодым танцовщиком? Но соблазн был очень велик, и она наконец согласилась. "Дома мы с моим мужем Тито пришли к выводу, что Рудольф станет громкой сенсацией будущего года, а потому у меня есть смысл вскочить в уходящий поезд либо уйти совсем", - признавалась Марго впоследствии.

"Вскочить в уходящий поезд" удалось весьма успешно, если не сказать больше: просто блестяще.

Здесь нам придется назвать вещи своими именами. Марго Фонтейн - откровенно слабой танцовщице, по какой-то нелепой случайности или чьей-то преднамеренности вознесенной в разряд великих, несказанно повезло иметь рядом с собой на сцене такого партнера, как Нуреев. Не владея в полной мере ни блестящей виртуозной техникой, ни тонким искусством дуэтного танца, ни многими средствами сценической выразительности, она пронесла по жизни корону лучшей английской танцовщицы, мировой балетной звезды, не имея к этому серьезных оснований. Такой удручающий вывод можно сделать, посмотрев любую из имеющихся лент с ее участием, будь то "Лебединое озеро", "Ундина", "Ромео и Джульетта" или "Жар-птица".

Впрочем, еще более грустное впечатление, увы, оставляют на видеопленках и другие зарубежные балерины того времени вроде Марии Толчиф, Сони Аровой и Розеллы Хайтауэр. Демонстрируя по мере своих возможностей какую-никакую технику ног, они слабо владеют статичным корпусом, напоминая кукол на шарнирах. Их движения крайне некрасивы и негармоничны. Это подтверждает и высказывание Нинет де Валуа: "Западные артисты, как это ни грубо звучит, танцевали ногами, от бедер до стоп, верхняя часть тела в танце почти не участвовала. Когда пришел Нуреев, мы обнаружили, что он танцует всем телом".

"Рудольф обладал необыкновенной гибкостью и подвижностью спины, - удивленно писал Джон Персивал. - Ощущалась русская школа танца, благодаря которой он активно использовал руки, спину, голову".

Судя по сохранившимся видеозаписям, не лучше зарубежных танцовщиц того времени выглядела на западной сцене балерина грузинского происхождения, красавица Тамара Туманова. Очевидно, ее настоящей стихией были характерные танцы, но Тамара претендовала на то, чтобы считаться классической танцовщицей. Но живи она в СССР, вряд ли со столь самодеятельным, небрежным исполнением классики, разболтанными ногами и руками, которые она будто не знала, куда девать во время танца, двинулась бы дальше кордебалета провинциального театра. Впрочем, не будем обижать наши провинциальные театры, которые зачастую находились на вполне приличном танцевальном уровне. За рубежом подобным "балеринам" повезло стать лучшими из худших, если можно так выразиться.

Вовсе не случайно педагог Вера Волкова, пораженная низким уровнем английского балета, как она выразилась, не желала иметь ничего общего с его представителями.

Партнерша, с которой Рудольфу безусловно повезло, - Ева Евдокимова, чьи предки происходили из России. Эта выразительная и воздушная балерина с одухотворенным танцем, к тому же достаточно техничная, действительно оказалась весьма достойной партнершей для Нуреева.

Когда-то Марго Фонтейн объявила, что уйдет со сцены в тридцать лет, но с годами это забылось. Возрастную балерину все больше и больше тревожила проблема выбора партнера по сцене. Майкл Соме, ее партнер в течение пятнадцати лет, только что покинул балет; Дэвиду Блэру, которого она поначалу выбрала, было двадцать девять. Именно с ним Марго собиралась танцевать в "Жизели" в феврале 1962 года. Посоветовавшись с мужем, она решила все-таки рискнуть, отдав мужскую партию Рудольфу Нурееву. Впрочем, у нее просто не было выбора.

"Я тут же подумала, что ему двадцать три, а мне сорок два, - рассказывала балерина в "Автобиографии". - Не покажусь ли я молодящейся старушкой? Поэтому ответила, что должна подумать. Думала-думала и наконец решила, что он должен стать сенсацией сезона. И если меня не будет рядом, то я окажусь в полнейшем забвении, потому что все бросятся на спектакли Нуриева, а с ним будет танцевать кто-то еще. Поэтому я собрала все свое мужество и ответила, что согласна".

Начались совместные репетиции; всего их было запланировано двенадцать.

"Я облегченно вздохнул, когда вновь оказался в ровной деловой атмосфере Лондона. Я еще раз ощутил, что работаю с человеком редкостного понимания.

Уже до этого я шесть раз исполнял этот балет в Ленинграде, но наша постановка значительно отличалась от лондонской, и я ввел в нее несколько изменений лично для себя. Над этой партией я много работал, добивался, чтобы роль была убедительной, а для этого в ее исполнении все должно быть логичным и естественным. Когда я берусь за какую-нибудь роль, я продумываю ее всю с самого начала, и тогда создаваемый мною образ естественно вытекает из танца".

- Вам повезло: у вас замечательный партнер, - не без зависти сказала Марго знаменитая Тамара Карсавина. - А у меня был Нижинский…

В это же время Рудольф познакомился еще с одной легендарной личностью в мире танца - директором Королевского балета Великобритании Нинет де Валуа.

Много лет назад, когда эта хрупкая женщина осознала, что балериной ей больше не быть из-за серьезной болезни, она организовала собственную школу. Потом появилась труппа Нинет де Валуа. В ее составе оказались молодые танцоры, в том числе и будущая знаменитость - Марго Фонтейн. Уже после войны, в 1946-м, балетную труппу пригласили в "Ковент-Гарден". Так Нинет стала основательницей Королевского балета Англии.

"В мире так много крупных национальных театров, которые пережили очень темные времена, черные дни, но их невозможно уничтожить, они несут в себе много такого, что лишь ждет человека, который бы вновь пробудил все это. Это мое глубокое убеждение", - любила повторять Нинет.

Они с Рудольфом обнаружили, что, по странной случайности, ее первое посещение Кировского театра совпало с его первым выступлением. Ее решительные манеры, подвижность, вероятно, перешедшая к ней от ее ирландских предков, произвели на Нуреева большое впечатление. "Я слышал, что есть что-то общее между ирландским и русским характерами", - скажет он впоследствии.

Эта неординарная женщина и впрямь была вдумчивым руководителем. Несмотря на явный успех нуреевского дебюта на гала-концерте Фонтейн и сенсацию, произведенную первыми спектаклями "Жизели" в его исполнении в феврале и марте 1962 года, Нинет еще почти в течение целого года будет колебаться, принимать ли Рудольфа в труппу на постоянной основе. Сомнения возникали, надо полагать, при размышлении о сложном характере танцовщика и его чересчур остром языке…

Но против бесспорного обаяния Рудольфа возразить ей было нечего. Мадам де Валуа, лишенная счастья материнства, относилась к нему очень тепло. Во время репетиций Рудольф запросто усаживался на пол у ее ног, глядя на мадам снизу вверх, без умолку болтая и поддразнивая ее. Если он опаздывал на репетицию, что чаще всего и случалось, то уже от дверей класса строил мадам смешные рожицы, чем совершенно обезоруживал ее. Артисты труппы приходили в ярость при виде тех поблажек и уступок, которые строгая во всех отношениях Нинет делала Рудольфу. Оставалось терпеливо ждать, когда она выйдет из себя настолько, чтобы расстаться с ним. Но этого так и не произошло: Нинет знала цену подлинным талантам! В этой связи более чем забавным звучит высказывание уже упомянутого Майкла Сомса: "Мадам очень нравились трудные мальчики. Она не любила хороших, вроде меня, которые все всегда делали вовремя". Думается, своевременность сделанного вовсе не служила для мадам Валуа показателем качества и профессионализма!

* * *

В феврале 1962-го Рудольф подписал контракт с Лондонским королевским балетом. Что было само по себе фактом беспрецедентным: в эту труппу не принимали людей без британского подданства. Для Нуреева сделали исключение, ведь он стал партнером блистательной балерины Марго Фонтейн!

Первые совместные спектакли Рудольфа и Марго прошли в "Ковент-Гарден" 21 февраля, 1 и 6 марта 1962 года. На премьере в зале, казалось, присутствовал весь Лондон, включая королеву-мать и ее дочь Маргарет. Последняя не стала скрывать своеобразного восхищения: "Мы как будто шли смотреть на удивительные новые виды животных. Но вот появилось это существо с луны. Он был гораздо красивее, чем я могу описать, с широкими ноздрями, огромными глазами и высокими скулами".

Немало молодых зрителей, в большинстве своем студентов, провели ночь перед театром в надежде получить контрамарки на стоячие места. Выступление главных солистов привело публику в состояние самого настоящего аффекта. Чувственный пыл Нуреева стал идеальным контрастом выразительной чистоте Марго. Казалось, они сливались в едином танцевальном порыве, а их энергия и музыкальность имели один источник.

А главное, британцы никогда не видели именно такого Альберта! Английская воскресная газета "Обсервер" констатировала: "У нас были Альберты всех типов - благородные, пылкие, мужественные. Здесь мы увидели сочетание всех этих качеств с добавлением жизненно важного собственного ингредиента.

Это проблеск юношеской неустойчивости, вызывающей чувство тревоги и стремление защититься. Это свойственное Джеймсу Дину обаяние мальчика, который всегда попадает в беду и всегда получает прощение. Это необычайно юная интерпретация придает истории полную достоверность".

"Мы смогли представить горестную агонию, через которую он прошел до того, как мы снова его увидели сокрушающимся и скорбящим на могиле возлюбленной, - писал рецензент из "Санди тайме". - Когда перед ним возник призрак Жизели, он обращался с ней с новой нежностью, как бы окружая ее всей существующей в мире любовью".

"На мой взгляд, именно в "Жизели" Нуреев был особенно хорош, партия Альберта как будто была написана специально для него, - подтверждал голландский танцовщик и хореограф Руди ван Данциг. - В нем совершенно естественно сочетались властность и надменность в сценах с лесничим Гансом, деревенским поклонником Жизели, или с вовлеченным в заговор оруженосцем, он лукаво и немного покровительственно шутил при общении с деревенской молодежью и обнаруживал бурную, пламенную страсть по отношению к Жизели.

Его скорбь во втором акте, когда в густом лесу среди ночи он ищет могилу Жизели, была совершенно правдоподобной, его интерпретация казалась воплощением мысли о преступлении и наказании; вариация, которую он танцевал во втором акте, служила не для демонстрации его мастерства, но была подчинена главной цели: выразить полную безысходность…

Именно в "Жизели" была особенно заметна школа, которую он прошел в ленинградском Кировском театре; чрезвычайно точное следование определенным техническим принципам, от которых он решительно не хотел, а часто и не мог отказаться, выделяло его на сцене из числа других танцовщиков, он выглядел как ярко сверкающий бриллиант среди округлых, нежно сияющих жемчужин".

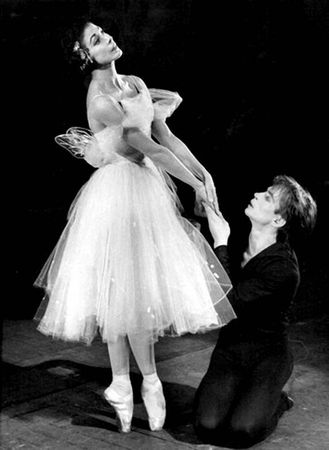

Рудольф Нуреев и Марго Фонтейн в балете "Жизель"

Жаклин Кеннеди, побывавшая на этом спектакле, вспоминала: "Такой овации Британия еще не видела. Фонтейн и Нуреева вызывали 30 раз, они кланялись более 45 минут. Руки у людей распухли от аплодисментов. Глядя на них, можно было компенсировать упущенных Нижинского и Шаляпина. Это было одно из сильнейших художественных впечатлений в моей жизни…"

Когда занавес закрылся, солистов действительно вызывали на поклоны много раз - поклонники насчитали двадцать три! Под грохот аплодисментов Марго вытащила из преподнесенного ей букета алую розу на длинном стебле, поцеловала ее и с улыбкой протянула Рудольфу. Молодой танцовщик, тронутый этим, преклонил колено, схватил руку балерины и прильнул к ней долгим поцелуем. Стоит ли упоминать, что при этом было с публикой? Эта впечатляющая сцена во время аплодисментов в конце спектакля была взята на вооружение и другими солистами, в том числе и теми, кого мы продолжаем видеть сегодня в спектаклях зарубежных трупп.

Памятный вечер премьеры принес Нурееву и огорчения. Хотя Брун репетировал с ним роль Альберта, теперь он, мучимый ревностью то ли к нарождающейся славе ученика, то ли к его партнерше, в сердцах покинул театр. "Я побежал за ним, а поклонники побежали за мной. Было очень неприятно", - вспоминал впоследствии Рудольф.

Наверное, подобные истории, то и дело происходившие с танцовщиком, позволили одному из администраторов театра со вздохом признаться журналистам: "Я бы с большим удовольствием имел дело с десятью Каллас, чем с одним Нуреевым". Известно, что великая певица Мария Каллас обладала весьма сложным характером…

И тем не менее выступление Рудольфа в Лондоне стало сенсацией и началом его блистательной карьеры. На третьем спектакле "Жизели" с участием Нуреева и Фонтейн присутствовала сама королева Елизавета II!

Танец Марго Фонтейн, по определению рецензентов, обычно отличали благородство и лирическая сдержанность. С Рудольфом ей довелось испытать на сцене новые чувства. Балерина признавалась: "Когда я танцую с ним, я не вижу на сцене Нуреева, кого знаю и с кем общаюсь каждый день, я вижу сценический персонаж, тот характер, который сегодня танцует Нуреев".

"Для создания хорошей пары необходимо, чтобы каждый неосознанно что-то сделал для другого, - со знанием дела поясняла Нинет де Валуа. - Именно это случилось и с ними. Он внес в ее танец ту яркость, которой прежде не было; она же, несомненно, вызвала к жизни поэтическую сторону его творческой натуры".

"Они ладили между собой так же хорошо, как и танцевали вместе, - подтверждала французская балерина Гилен Тесмар, - потому что впервые в жизни Рудольф мог получить столько же, сколько давал сам".

Много позднее Нуреев признается: он танцевал с самыми известными балеринами того времени - с Натальей Дудинской, Розеллой Хайтауэр, Марией Толчиф, Иветт Шовире, Ниной Вырубовой, Соней Аровой, но только с Марго достиг совершенного согласия в дуэте.

"На протяжении всей своей карьеры Марго не славилась прыжком, но вот приходит Рудольф - и неожиданно у нее появляется замечательный высокий прыжок", - поражались коллеги.

"Боже! Я никогда не делала в танце и половины вещей, которые делаю теперь… - с удивлением признавалась Фонтейн. - Требовалось дождаться появления Рудольфа, чтобы в свои сорок три-то года достичь совершенства…"

Впрочем, все на свете относительно. Когда смотришь на ее танец в "Лебедином озере" - спектакле в постановке Нуреева, записанном в 1966 году, невольно задаешься вопросом: если подобное исполнение считалось совершенством, то каким же оно было до появления Рудольфа Нуреева в судьбе балерины?!

Ответ на этот непростой вопрос можно найти, если посмотреть сохранившуюся пленку 1954 года, на которой Марго Фонтейн предстает в партиях Одетты-Одиллии в паре с Майклом Сомсом. Технически слабый танцовщик, годный, пожалуй, только в качестве партнера для поддержек балерины - это одно. Но сама Марго с ее худенькой и ладной фигуркой хоть и намного младше, чем на пленке с Нуреевым, хоть и очаровательно-трогательна внешне в образе Белого лебедя, только очень уж далека от высокого уровня, предполагаемого у примы. Смазанные движения, далеко не стальные пуанты, излишняя резкость поворотов в белом адажио, вялая Одиллия и проблемы с ее фуэте, некрасивые, малоэстетичные позы при поддержках - недостатки исполнения слишком очевидны, чтобы не заметить их даже невнимательному глазу. А ее арабески и аттитюды - основные позы классического танца, таковы, что невольно закрадывается подозрение о наличии у исполнительницы артроза тазобедренных суставов, так как нога не слушается ее и не становится в нужную позицию.

Думается, не случайно хореограф и руководитель труппы Королевского балета Фредерик Аштон рассказывал о своем первом впечатлении, когда он еще в 1930-е увидел на сцене молодую Марго: "Мне казалось, она совсем не умеет танцевать!". А известный танцовщик Роберт Хелпман однажды заметил: "Даже если она делает что-то смешное, все равно хочется плакать".

Следующая запись ее "Лебединого" с Майклом Сомсом относится к 1960 году. Можно признать, что технически Марго немного выросла за шесть пройденных лет, но здесь общее впечатление портит ее нелепый партнер, который не танцует, а просто ходит по сцене, делая упор в создании образа принца на одну мимику. Неизвестно, чем руководствовались постановщики спектакля, вернувшись к начальным версиям балета, когда в адажио второго акта кроме принца участвовал его оруженосец Бенно. В дореволюционном Петербурге это отчасти было вызвано немолодым возрастом (пятьдесят один - в год премьеры "Лебединого" в постановке М. Петипа - Л. Иванова) главного солиста Павла Гердта, которому требовался помощник для поддержек.