Что же касается перспектив французской стороны, тут мы должны задать вопрос: почему наступающие не прорвали фронт в первый же день и сразу же не отсекли Марнский выступ? Мы уже заметили, что французы могли собрать все наличные танковые части в решающем секторе наступления, а именно на участке фронта 10-й армии - мера, которая дала бы этой армии возможность нанести куда более мощный удар по основной оси на плато южнее Суассона. Но чтобы ускорить темп атаки в целом и чтобы французы могли более эффективно развить свой успех, требовалось нечто большее. Проблема была в том, что скорость атаки бронетанковых сил жестко определялась передвижением других родов войск: пехоты, которая продвигалась вперед медленно, оказываясь под огнем пулеметов, спрятанных в укрытиях, и французской артиллерии с ее методически ползущим огневым валом и сменой позиций - операция, при гужевом транспорте требующая нескольких часов. Тем временем танки должны были ждать, находясь в пределах досягаемости постоянно усиливающегося огня обороняющихся. Пока сохранялось такое положение вещей, французы могли успешно вклиниваться в оборону, но не могли совершить полноценного прорыва, а в то же время обороняющиеся всегда имели возможность закрепиться на новой позиции. Это означало, что французы должны были всякий раз начинать атаку заново, причем не готовясь к ней заранее, и элемент внезапности исчезал совершенно. А при том, как обстояли дела в 1918 году, у танковой поддержки не было и шансов на будущее, поскольку танковые части были измотаны в первый же день сражения. Еще одним следствием такой тесной связи танков и пехотных частей было то, что только часть машин вообще попала в бой; в случае с 10-й армией это касается 223 танков из 343 имеющихся в наличии; 120 машин были прикреплены к самым задним пехотным цепям и резервам и оставались в полнейшем бездействии. Несомненно, французы достигли в сражении 18 июля тактических успехов, но они далеко не использовали весь потенциал нового оружия, слагаемыми которого являются скорость, защитная броня и огневая мощь.

Последующие атаки французов не представляли собой ничего особенно нового. Несмотря на потерю 102 танков, к 19 июля 10-я армия имела 241 танк, но в бою участвовало только 105 машин. 20 июля были введены в бой 32 танка, 21 июля - 100 и 23-го - 82. За период между 18 и 20 июля 10-я армия потеряла общим числом 248 танков, и по крайней мере 112 из них от артиллерийского огня. "Независимо от ее дальнобойности, артиллерия оказалась основным противником танков. Успех в бою существенно зависел от защиты против вражеских орудий" (Dutil. Les Chars d'assaut. Paris, 1919).

Давайте теперь подведем итог событиям августа 1918 года. В начале месяца французские бронетанковые части состояли из 10 батальонов Chars legers и 8 группировок средних танков ("шнейдер" и "сен-шамон").

Немцы, отразив попытку прорыва французов, оттянули участок линии фронта за реку Вель. До того как прибыли туда, они понесли тяжелые потери, храбро сражаясь в арьергардных боях.

Германское высшее командование надеялось, что вражеский альянс исчерпал свою наступательную мощь и что жестоко потрепанным немецким дивизиям будет дарована в ближайшем будущем хотя бы небольшая передышка. Из исторических источников неясно, извлекли ли немцы соответствующие уроки из битвы при Суассоне и распространили ли их, следуя своему обыкновению, без промедления и на другие участки фронта. Точно так же, как и раньше, заградительный огонь подразделялся на "огонь с дальней дистанции", "огонь с ближней дистанции" и "огонь на уничтожение" по установленному или предполагаемому участку сосредоточения сил противника. Но, как уже продемонстрировала битва под Камбре и совсем недавно под Суассоном, такой заградительный огонь оказался совершенно бесполезен против внезапной танковой атаки. Эти два сражения, а также успешная оборонительная битва на Эне показали, что реально уничтожить танки мог только прицельный огонь батарей с открытых позиций - прямой наводкой из тяжелых орудий по ясно видимой цели, выбранной индивидуально. И все-таки в начале августа ни способ размещения орудий, ни метод ведения стрельбы еще не изменились коренным образом.

То же самое происходило во 2-й армии, которая удерживала самый западный участок немецкого фронта под Амьеном. В августе 1918 года все дивизии передовой, несмотря на их ослабленную боевую мощь, были уплотнены в единое, глубоко эшелонированное формирование. Опорные пункты отсутствовали практически полностью, и артиллерия была размещена там, где для противотанковой обороны она была бесполезна. В результате танки противника смогли провести атаку, не столкнувшись со сколько-нибудь серьезными препятствиями в виде оборонительных позиций, искусственных или естественных заграждений или артиллерийского огня.

Мы не должны пи в коей мере упрекать немецкую пехоту за то, что она не укрепила свои позиции после крупномасштабного весеннего наcтупления, завершившегося 24 апреля. С одной стороны, дело было в том, что немцы цеплялись зa надежду рано или поздно возобновить наступление, с другой стороны, это было результатом истощения и недостаточной численности большинства передовых частей 2-й армии. Однако первой и главнейшей причиной был нескончаемый ураган снарядов, который превращал рытье окопов в дело чрезвычайно трудное, требующее больших жертв и разрушал большую часть работы, как только она заканчивалась. Вдобавок обширные участки фронта были потеряны в бесконечных сражениях, так что противник на самом деле еще и получал выгоду от всех стараний, которые немцы вкладывали в строительство опорных пунктов. Виллер-Бретонне и Амель тому примеры.

24 апреля 1918 года Виллер-Бретонне оказался сценой действия первого в мире сражения танков против танков, и к нему мы в данном контексте еще вернемся. Здесь мы только заметим, что появление немецких танков на поле боя дало немедленный эффект, ускорив отправку еще большего количества английских танков во Францию. Англичане исходили из принципа, что даже самые лучшие танки в мире не способны противостоять другим танкам и что единственный способ отразить атаку бронетанковых войск - это самим иметь превосходящее количество танков.

Каждую неделю к англичанам поступало 60 новых танков, и английское наступление на Амель 2 июля предоставило немцам возможность оценить эксплуатационные качества машин противника на данном этапе войны. Речь идет о танках "Маrк V", и по специальной просьбе генерала Эллеса они получили свое боевое крещение в наступлении с ограниченной задачей, а именно при взятии Амеля австралийцами.

Пехотные части, готовящиеся к наступлению, и экипажи новых танков успели познакомиться в процессе совместной подготовки и доверяли друг другу. Полковник Фуллер тщательно разработал тактические детали. Предварительной артподготовки не было, и в 4.10 3 бригады австралийцев пошли в атаку при поддержке 60 танков и под прикрытием ползущего огневого вала из дымовых и фугасных снарядов. Стартовый рубеж танков находился в тысяче метров позади головной пехотной цепи, но машины быстро догнали пеших солдат и устремились к своим целям. Используя преимущество внезапности, атака пробила немецкие линии обороны по всей четырехкилометровой ширине фронта наступления, в результате чего была уничтожена большая часть защитников, 200 пулеметов и захвачено 1500 пленных. Австралийцы потеряли 672 человека, и было ранено 16 человек из числа танковых экипажей; 6 танков получили легкие повреждения. Всего через полчаса после того, как цель была достигнута, 4 танка поддержки, нагруженные 25 тоннами саперного снаряжения, подъехали непосредственно к новой линии фронта. Акция под Амелем сама по себе, возможно, не имела большого значения, но она вдохновила английское командование разработать план новой, гораздо более масштабной танковой битвы. Извлекли ли германские руководители хоть один соответствующий урок из этой обороны? Очевидно, нет.

23 июля 3 французские дивизии при поддержке английского танкового батальона атаковали плацдарм западнее Морейля. Потери в этом случае оказались велики, поскольку, вопреки плану, атака началась только спустя некоторое время после рассвета; 15 из 35 танков получили повреждения, и 45 офицеров и рядовых были убиты или ранены. Тем не менее были захвачены намеченные объекты, а также 1800 пленных, 275 пулеметов и несколько артиллерийских орудий.

Эти успехи укрепили веру британского высшего командования в ударную мощь английских танковых сил, и оно продолжило подготовку нового мощного удара. На протяжении долгого времени англичане единовластно господствовали в воздухе, что давало им теперь подробные знания о положении немецких позиций, а дальнейшая информация, полученная от пленных и из других источников, не оставляла сомнений насчет состояния и размещения войск противника. Таким образом, 9 немецким дивизиям предстояло столкнуться с 8 английскими и 5 французскими дивизиями. 3 английские и 2 французские пехотные дивизии и 1 английская кавалерийская дивизия оставались в резерве; немецких резервных дивизий насчитывалось 5. Все войсковые соединения союзников отдохнули и были полны сил; то же можно сказать лишь о 2 дивизиях немцев.

***

И тем не менее, самого по себе значительного численного превосходства английской, австралийской, канадской и французской пехоты, равно как и превосходства в числе орудий и боеприпасов, было еще недостаточно, чтобы гарантировать прорыв германского фронта, если бы союзникам пришлось полагаться только на артиллерийский огонь и наступающую пехоту. Немецкие пехотинцы и пулеметчики всегда отражали такие атаки. Не можем мы отнести пашу неудачу и на счет тумана, затянувшего поле битвы утром 8 августа, - несмотря на то что во время сражений и на Сомме, и при Ипре тоже было туманно, противник не сумел обратить это обстоятельство к своей тактической выгоде! Нет, ни одна из этих причин не объясняет, почему вдруг постиг нас этот ужасный "черный день германской армии". Наша армия была закалена в боях, пусть даже теперь она частично утратила свою боеспособность. Наша пехота была так же, как всегда, полна решимости выстоять; но отчеты того времени говорят не только о невзгодах, но и о духе солдатского неповиновения. Потомки проявят несправедливость к самопожертвованию и храбрости многих тысяч наших солдат, если будут приводить примеры нервных срывов, паники при виде танков или нарушения воинского долга перед лицом врага. Если несколько солдат и оплошали, это не может опорочить героическую - и по этой самой причине трагическую - стойкость подавляющего большинства наших воинов. Именно в этом, истинном, свете мы и будем рассматривать события 8 августа 1918 года.

В третий раз немцам навязали сражение по образцу Камбре, и в третий раз они дали захватить себя врасплох. Противник развернул войска под покровом ночи, непосредственно перед штурмом, передвигаясь в строжайшей тишине и тщательно соблюдая меры предосторожности. Отвлекающие автоколонны, активность транспорта - все служило для того, чтобы скрыть места сосредоточения определенных частей, а именно канадского корпуса (про который было известно, что он предназначен для участия в наступательных действиях) и танкового корпуса.

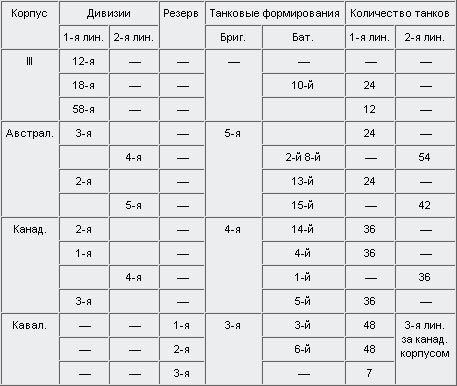

Распределение танков показано в нашей таблице, которая представляет дислокацию войск с севера на юг.

БРИТАНСКАЯ АРМИЯ

В ночь с 6 на 7 августа танковый корпус сосредоточился между 3-м и 4-м километрами позади линии фронта и в ночь с 7 на 8 августа передвинулся на свой рубеж атаки, расположенный в одном километре от линии фронта. Исходя из того, как именно танки распределялись между наступающими дивизиями, мы можем установить, что австралийскому и канадскому корпусам отводились основные оси приложения сил. Однако распределение танков внутри дивизий показывает, что точно так же, как это произошло под Камбре и Суассоном, танки опять были тесно привязаны к цепям наступающей пехоты; два самых современных и быстроходных батальона, а именно 3-й и 6-й, укомплектованные танками "уиппет", были приданы в подчинение кавалерийскому корпусу численностью в три дивизии, который был развернут между Каши и Амьеном, чтобы развить успех и завершить прорыв. Атака была назначена на 5.00, и часть артиллерии должна была стрелять дымовыми и фугасными снарядами, образуя ползущий огненный вал перед наступающей пехотой и танками, а другая часть должна была подавить немецкие батареи и вести огонь по другим дальним целям. Подобным же образом в план атаки были включены 500 самолетов, либо для осуществления корректировки огня и боевой разведки, либо для атаки на тыловые объекты.

Первые цели находились на расстоянии от полутора до трех километров от первой линии немецкой обороны, и они должны были быть достигнуты к 7.20, но немецкие батареи, противостоящие английскому III корпусу, оставались полностью за пределами этих исходных объектов; атака австралийцев должна была достичь только самых передовых немецких батарей. Канадцы должны были продвинуться при наступлении значительно дальше, взяв в кольцо большую часть немецких орудийных позиций в своем секторе, но на участке фронта французов опять только несколько батарей оказывались под ударом. Пока большинство немецких батарей оставались невредимыми, продвижение английского III корпуса к северу от Соммы должно было задержаться на час, а удар южнее реки - на два часа, чтобы дать возможность подойти тыловым войскам, которые продолжат атаку, а артиллерии дать время на смену позиций. После перерыва - как уже было сказано, части при этом оставались под дулами немецких орудий! - огневой вал останавливался, и артиллерия должна была поддерживать атаку согласно правилам ведения маневренных боевых действий.

Второй ряд объектов наступления захватывал немецкие батареи по всей ширине 30-километрового фронта наступления, тогда как третий ряд пролег в непосредственной близости от мест расположения немецких резервных дивизий, несмотря на то что их дислокация наверняка была известна противнику. Возобновившись в 9.20, дальше атака должна была продолжаться без пауз. Предполагалось, что именно в этот момент кавалерийский корпус силами одной дивизии продвинется к северу, а другой - к югу от Люса, затем догонит пехоту, продолжит движение к третьему объекту наступления, удержит его до того, как подойдет пехота, и наконец быстро двинется к последнему объекту - железной дороге, связывающей Шольне и Руа.

В 5.20 французы одновременно с англичанами открыли огонь, но затем прошло три четверти часа, необходимые, чтобы бомбардировка возымела свое действие, и лишь потом в атаку устремилась первая линия в составе 3 пехотных дивизий без танков. Только после того, как французы заняли господствующие высоты западнее Эвра, 153-я дивизия с двумя батальонами Chars legers продолжила путь, миновав первую линию пехоты, и взяла исправление на Анже-ан-Сантер. Однако французам довольно долго грозила опасность отстать от своих канадских соседей, что делало последних уязвимыми для огня с флангов. Немецкая артиллерия делала все, что было в ее силах, в особенности она обстреливала танки правого крыла канадцев.

И вновь противник сделал ту же ошибку, привязав танки к пехоте и артиллерии, причем в этом случае ошибка распространилась на самые многообещающие боевые части - два наиболее маневренных батальона танков "уиппет" находились в одной связке с кавалерией, которой нет места на современном поле битвы. Будучи ограничены столь жесткими рамками, разве они имели хоть какие-нибудь шансы на то, чтобы наступление перешло в триумфальный прорыв? Едва ли. Тем не менее при этой атаке немцам, как мы сейчас покажем, довелось пережить чрезвычайно опасные минуты.

Армии союзников шли в битву с уверенностью в победе, тогда как немцы день за днем с беспокойством ожидали решения своей участи. 6 августа с немецкого самолета доложили об обнаружении сотни танков, двигавшихся от Эльисюр-Нуа к Моризелю. Немцев это не особенно встревожило. 7 августа в саду под Виллер-Бретонне при случайном попадании взлетели на воздух 24 танка снабжения, нагруженные снарядами и горючим. И опять это не вызвало никаких подозрений. 8 августа в 5.20 вражеские атакующие части взрезали утренний туман на протяжении 22-километрового участка линии фронта. Немцы ничего подобного не ожидали. Они не рассчитывали на массированную атаку бронетанковых войск и были бессильны ей противостоять. Штыки были абсолютно бесполезны. Причинят ли какой-нибудь ущерб танкам пулеметы, ручные гранаты и минометы, зависело от удачи. Достичь полного успеха можно было лишь при помощи артиллерии, если бы ее использовали правильно; но в той ситуации перед артиллеристами встала трудная? почти неразрешимая задача, ведь сумрачный свет раннего утра чем дальше, тем больше слабел - его заглушал туман естественного и искусственного происхождения. Ползущий огневой вал поднимал клубы дыма и пыли, множество мишеней появлялось в поле зрения слишком близко, приводя в смятение. Фактически все те орудия, которые находились в зоне действий немецкой пехоты, оказались бесполезны. Чего можно было ожидать от немецких солдат, скорчившихся в своих жалких норах, глядя, как прямо на них движутся танки? Если бы они открыли огонь по машинам или по вражеской пехоте, бегущей следом, их бы увидели из танков и немедленно уничтожили; если бы они не стали стрелять, часть из них могла бы избежать обнаружения и не попасть под обстрел из танков, но тогда вражеские пехотинцы, целые и невредимые, захватили бы их в плен. В тех обстоятельствах, в которых проходила битва 8 августа 1918 года, немецкая пехота была беззащитна перед лицом верной гибели.

Движение английских танков было рассчитано так, чтобы гарантировать пересечение ими своей линии фронта как раз в тот момент, когда пойдет огневой вал. В первые три минуты ползущий огневой вал задержался на немецких передовых окопах, затем каждые две минуты он переносился на 100 метров вперед. Позже его продвижение замедлилось, огонь стал переноситься через каждые три минуты, а затем только через четыре. За движущейся завесой из разрывов на коротком расстоянии следовали танки и пехота. В дополнение к ползущему огневому валу англичане направили огонь тяжелых орудий на батареи, пути подхода, деревни, лагеря и боевые позиции. За короткое время все коммуникации были нарушены, все телефонные линии разорваны и световая сигнализация вышла из строя, и только беспроводная связь оставалась по большей части неповрежденной, но передачи не могли дать ясной картины событий, происходящих на переднем краю сражения. Связники и посыльные попросту не возвращались. Только одно было ясно - противник нанес страшный удар.