* * *

Весной и осенью пролетающих птиц мы видим повсюду. Но есть места, где распыленная масса птиц стекается в некие русла, идущие над долинами рек, вдоль горных хребтов, над цепями озер, над морским побережьем. Часто эти пути и не очень заметны. Они подобны небесным проселкам. Но есть места на земле, где воздушные странники собираются особенно кучно и летят буквально рекой, поражая воображение человека. В Европе два таких места. Первое – полоса суши между Средиземным и Черным морями (многие птицы не могут долго лететь над водным пространством, им нужна суша с подъемной силой теплых воздушных струй для паренья, с остановками для кормежки). Второе место – коса на Балтике. Сюда, к побережью, множеством разных воздушных путей стекаются птицы с лесного пространства, лежащего аж до северной части Урала (Литва, Эстония, Латвия, области – Псковская, Ленинградская, Вологодская, Архангельская, Коми АССР. В этот поток вливаются также птицы Карелии, Финляндии). Отправляясь на зимовку в Африку и в более теплые части Европы, они держатся юго-западной линии и у Балтики, достигая края земли, этим краем и продолжают лететь.

Коса (самая крайняя полоса суши) в точности совпадает с направлением их полета, а воздушный поток над песками и близость воды с двух сторон создают особо благоприятные условия для полета. И можно тут задержаться – подкормиться, передохнуть. Бывает, что над косой за сутки пролетает до миллиона птиц. Высота разная. Чаще всего летят высоко (от шестисот метров до трех километров). Птицу размером с оседлого нашего воробья глаз различает лишь метров за двести, да бывают еще туманы и низкие облака, поэтому птичью стаю нередко не видишь, а только слышишь. Но часто ветер прижимает странников к самой земле. Летят очень низко над дюнами, над кустами и лесом. Летят и ночью, и днем. Теперь уже установлено: одни (их больше) приспособлены к путешествиям ночью, другие летят только в светлое время. Летят в одиночку и стаями, снизу похожими на огромную частую сеть или даже на облако. Летят птицы малые и большие, от лебедя до крошечных корольков (пять граммов веса!). Лететь начинают уже в конце лета – кукушки, стрижи, иволги. (Теплолюбивые птицы. Последними прилетают, первыми улетают.) Наивысшая плотность пролета – конец сентября, первая треть октября. За мелкими воробьиными (мухоловки, синицы, скворцы, чечетки, зяблики, жаворонки, вьюрки, чижи, корольки, завирушки, пеночки, трясогузки) летят птицы-хищники: за теми, кто путешествует днем, – ястреба, за теми, кто ночью, – совы. Иногда отдельные виды смешиваются в одну стаю, но чаще, перекликаясь, чтобы не потеряться, летят группами только своего вида. Скопления наибольшие образуют лесные голуби и скворцы. Ласточки, делая на косе остановку, гирляндами облепляют деревья и провода. Но рекордсменами по числу прохождения над косой являются зяблики – самая распространенная наша лесная птица. Летят над косою также и сойки, сорокопуты, удоды, дрозды, осоеды, вороны, грачи, журавли, утки, чайки…

Зрелище массовых перелетов волнует каждого человека, для тех же, кто птиц изучает, коса – уникальное на земле место.

* * *

Рыболовные сети и верши на косе видишь часто. Они сушатся на шестах у рыбачьих поселков, лежат грудами на причалах. И вдруг совсем необычная сеть. Точнее сказать, ловушка. Но огромных размеров – "может поймать самолет!" И владеют ловушкой явно не рыбаки, хотя по конструкции она в точности повторяет рыболовную вершу – гигантский вход на корабельной высоты мачтах. А далее сеть, имея внутри боковые отсечки, постепенно сужается, и если заглянуть в самую оконечность, увидишь в верше массу пойманных птиц. Самых разных. Больших и маленьких. Очень встревоженных появлением человека.

Люди в период "путины" дежурят тут постоянно, просыпаясь вместе с птицами очень рано. Улов помещается в плоские ящики (птицы сидят в них тихо, не бьются), и под крышей бревенчатой, на пеньках стоящей избушки происходит оснастка птицы колечком. Примерно минута уходит на каждую птицу: определяется вид, пол, возраст, накопление жира, взвешивание, измеренье крыла (все помечается в специальном журнале), и, наконец, надевают на лапку нумерованное кольцо – все, улетай! Работа отлажена до совершенства и позволяет кольцевать в сутки до семи тысяч птиц (за сезон – пятьдесят – семьдесят тысяч).

Тут, на косе, впервые в мире стали кольцевать птиц такой массой. И обеспечили это ловушки. Поначалу были сомнения, и серьезные: "Птицы не дураки, в ловушку не полетят". Птицы и правда не дураки, но, исключая хитрых ворон, грачей и галок, подозрительно относящихся к человеческим сооружениям, лесные птицы, не чувствуя подвоха, летят в зев ловушки и замечают опасность, когда вернуться уже почти невозможно – дорога показана только вперед.

В плену разные птицы держат себя по-разному. Зяблики паникуют и даже впадают в истерику – лежат, задрав головы и подняв кверху лапки, вьюрки спокойны и даже норовят клюнуть входящих в камеру. Полны достоинства совы, сидят, наблюдают: "Ну и что будет дальше?" Инстинкты хищника неволя не у всех подавляет. Соек, например, близость добычи сводит с ума, они ведут себя, словно волки в овечьем стаде, и, если быстро их не поймать, успевают не только взбудоражить всю массу пленных, но и пролить много крови.

Заходя в зев ловушки, видишь следы на песке едва ли не всех обитателей здешнего леса. Мыши сновали. Лиса, соблазненная писком мышей и птичьим переполохом, зашла. Заяц петлял в поисках выхода и нашел его наконец. Почуяв неладное, аккуратно вышли своим же следом два лося. Кабаны обычно выход не ищут, проходят сетку подобно танку, доставляя орнитологам много хлопот.

Залетают в ловушку большие массы бабочек и стрекоз (подобно птицам, они тоже летят над косой). Это помеха в работе – сети теряют прозрачность, и, как ни печально, стрекоз и бабочек приходится выметать. Но главные хлопоты птицеловам доставляет штормовой ветер. Сети, подобные огромной площади парусам, рвутся. В штормовую погоду их надо немедленно опускать. Иногда команда "Аврал!" раздается и среди ночи. А утром, бывает, все успокоилось – надо немедленно ставить. Работы в "путину" всем достает: и новичкам, и тем, кто многие годы работает тут, на косе, – биологическая станция Ленинградского зоологического института основана в 1956 году.

* * *

За двадцать три года тут окольцовано миллион птиц. Из каждой сотни колец три возвращаются к орнитологам. Из разных точек земли присылаются сами кольца или сообщается номер. Таким образом орнитологи получают ключи к многим загадкам и тайнам птичьего мира.

Только кольцевание помогло выяснить место гнездовий, маршруты пролетов, места зимовок различных птиц. Сейчас, например, известно: скворцы нашего северо-запада проводят зиму на островах Англии, чижи – в Альпах и окрестностях Альп, коньки и вьюрки – в Италии, зяблики – в Испании, Португалии, Франции. В Южную и Центральную Африку улетают сорокопуты, пеночки, соловьи, славки, стрижи, иволги, желтые трясогузки.

Как находят дорогу? Здравый смысл заставляет подумать: старые птицы ведут молодых. Оказалось, что нет. Молодые и старые часто летят на зимовку в разное время, причем у многих видов улетают первыми молодые. Стало быть, надо предположить: генеральный маршрут перелета птицы наследуют от рождения, так же как наследуют песню и способность вить гнезда? Да, это так. Это доказано экспериментами. Но что на птичьей дороге служит вехами, маяками? Генеральный путь определяется по ориентирам астрономическим: ночью – по звездам, а днем – по солнцу. Это доказано. Говорят еще о магнитных силах земли. И очень возможно, что есть у пернатых некий "магнитный компас", но это пока нуждается в доказательстве.

С возрастом каждая птица приобретает еще и опыт передвижения. В расчет берется земной рельеф, очертания рек, берегов. Несомненна и цепкая память у птиц. В период после вылета из гнезда до поразительных мелочей запечатляется место рождения. Именно сюда потом всю свою жизнь птица будет стремиться. И всегда это будет нас поражать: аист из Африки вернулся в гнездо на крышу лесной деревушки в Литве, скворец из Англии вернулся в родную дуплянку на Вологодчине, садовая славка, перелетев Африку, Средиземное море и пол-Европы, отыскала знакомый кустик, знакомые очертанья деревьев под Ленинградом. Чувство родины! – иначе не назовешь.

Кольцевание помогает выяснить возраст и продолжительность жизни у птиц. Статистический средний срок жизни у мелких птиц небольшой – полтора года. Но статистика принимает в расчет и раннюю гибель (она велика), и возраст птиц-долгожителей. Зяблик шестилетнего возраста – это для птицелова уже заметная "личность", а зяблик, попавший в ловушку вторично через десять-одиннадцать лет, заставляет глядеть на себя как на гения – сколько невзгод и опасностей превозмог! Ощущение чуда всегда вызывает пичуга, залетевшая снова в ловушку после далеких таинственных странствий.

Как долго птицы летят без посадки на землю? Это важный вопрос миграций. И ответы на него существуют. Так же как самолетам, птицам нужна дозаправка. Без горючего (жира) птица не полетит, она усиленно будет кормиться. Запасы жира в ее организме служат сигналом: можно полет продолжать. Стало быть, есть у птиц на дальних путях свои "аэродромы"? Можно сказать, что да. И чем птица крупнее, тем чаще нужен аэродром. (Лебеди могут лететь без посадки всего лишь шестьсот километров.) Для крупной птицы аэродром должен быть безопасным и абсолютно надежным в смысле запасов пищи. Если "аэродром" почему-либо "не принимает", для стаи птиц возникает экстремальная ситуация – надо искать запасное место посадки. Нередко при этих посадках птицы попадают в беду и гибнут. Вот почему так важно держать в безопасности пути перелетов, объявляя птичьи аэродромы заказниками, заповедниками, резерватами.

Мелкие птицы, как и малые самолеты, приземлиться могут и на случайных площадках. Но и у них есть районы, где происходит основательная заправка. Перепела, например, усиленно кормятся и неохотно взлетают даже при близкой опасности, готовясь к броску через Черное море. Славки и пеночки, которым предстоит одолеть Средиземное море и пустыню Сахару (без посадки две с лишним тысячи километров!), усиленно кормятся перед этим отрезком пути. Сколько ж горючего потребляет за 35–40 часов беспосадочного полета крошечный организм всем нам знакомой садовой славки? Тринадцать граммов жира. Один грамм – на 150 километров. Есть ли в природе двигатель экономней, чем этот?!

Имеют многие птицы и точные расписания перелетов. Пример классический: ласточки, проводящие зиму в Мексике, в Калифорнию, в местечко с названием Капистрано, прилетают в один и тот же день – 19 марта. В один и тот же день (23 октября) они улетают. Толпы людей собираются встретить и проводить ласточек. Часовой механизм этих крошек за сотню лет наблюдений за ними ни разу не сделал сбоя…

Эти и многие другие сведения из жизни птиц получены орнитологами не только с помощью кольцевания. В последние годы за миграцией птиц наблюдают и с помощью самолетов, радаров, крошечных передатчиков, укрепленных на перьях, с помощью остроумных методик и тонких приборов. Но не вышло из моды, не устарело и простое колечко из алюминия. Птиц продолжают кольцевать во многих точках земли. Но нет места для этой работы благоприятней, чем здесь, на косе, на оживленной птичьей дороге. И эту возможность увлеченный коллектив орнитологов (возглавляет его Виктор Рафаэлович Дольник) использует полностью. Авторитет биостанции, глубина и серьезность выполняемых тут работ широко признаны.

…Конец октября на косе – окончанье работ. Птицы еще продолжают лететь, но редко. И по традиции 1 ноября полевая станция "Фрингилла" (латинское название зяблика) опускает свои паруса – снимает сети с ловушек, чтобы вновь их поставить, лицом уже к югу, весной, когда над косою курсом на родину полетят поредевшие на чужбине стаи близких наших друзей.

Фото автора. 1 ноября 1981 г.

Дикий мед

Проселки

Нас трое. На трех лошадях. Путь не дальний, но и не близкий – километров за восемнадцать от деревни Максютово на реке Белой. Слова "медвежий угол" для этих мест характерны не в образном только смысле – конный след по росной траве раза четыре пересекают медвежьи следы.

У нас троих и у медведя, которого мы не видим, но который нас может видеть, цель одинакова: добыть дикий мед из дупел, скрытых в первобытных здешних лесах. Конкуренция давняя, тысячелетняя. Название "медведь" дано человеком лесному зверю за постоянный интерес к меду – "мед ведает".

В большинстве мест медведи исчезли вместе с дикими пчелами. В других (крайне холодных местах) пчелы не водятся и мед медведям неведом. Но есть еще уголок, где сохранились дикие пчелы, сохранились медведи и сохранились люди, ведущие промысел меда.

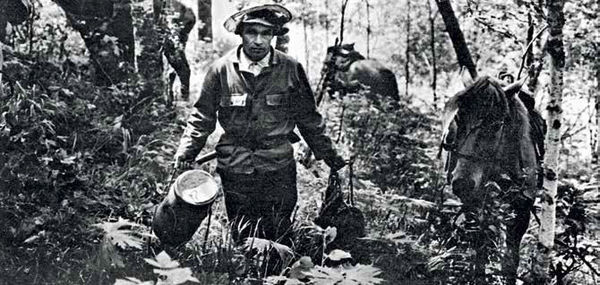

Вот они передо мной покачиваются в седлах, последние из могикан-бортников. К седлу у Заки приторочен топор, дымарь, снаряжение для лазания по деревьям, два чиляка – долбленки из липы для меда. Все аккуратно подогнано, всему свое место, и только изредка при подъемах и спусках ритмично, в такт ходу лошади стукает деревяшка о деревяшку.

Едем вначале по сеновозной дороге, по полянам, уставленным копнами, потом по узеньким тропам и, наконец, лесной целиною.

И вот наконец перед нами первое бортное дерево – большая сосна, стоящая у ручья над джунглями дудника и малины. Заки обращает мое внимание на клеймо ("тамгу"). Заплывший, топором рубленный знак говорит о том, что дерево принадлежит бортникам деревни Максютово, а специальное добавление к знаку – свидетельство: владеет бортью Заки Ахметович Мустафьин.

Бортники.

На длинной привязи лошади пущены в стороне попастись. А мы приступаем к ревизии борти. Заки проверяет свой инвентарь и, охватив сосну длинным ремнем – кирамом, устремляется кверху. Носками ног Заки безошибочно быстро находит в сосне идущие кверху зарубки, а продолжением рук служит ему плетеный ремень. Взмах – и обнявший сосну кирам взлетает выше, еще один взмах, еще… Об этом дольше рассказывать – Заки уже у цели, на высоте примерно двенадцати метров. Петлю он замыкает узлом – ременный круг выше пояса подвижно соединяет его с сосной. Еще одна операция – укрепить на сосне приступку для ног. Цирковая работа! Но все проделано в три минуты. Заки надевает на голову сетку, быстро вскрывает борть, с веселым приговором "Предупреждаю!.." пускает в дупло пахучее облачко дыма.

– План выполнили. А сверху плана ничего нету! – кричит он с дерева.

Это значит, что пчелы заготовили меда без большого запаса, килограммов десять – двенадцать. Меда хватит лишь самим на зимовку. Такие запасы бортник трогать не должен. Заки приводит в порядок все входы и борть, приводит в готовность "автоматику" против медведей и спускается вниз.

Заки все борти свои (их сорок) знает так же хорошо, как семерых детей своих.

– Вот тут пчелки с нами, пожалуй, поделятся, – говорит он гадательно возле третьей по счету сосны с фамильным клеймом.

Опять почти цирковые приемы влезания к борти. Дымарь в руке, неизменная шутка "Предупреждаю!.." и голос: "Давай чиляк!" Напарник Заки Сагит Галин быстро цепляет к висящей веревке липовую долбленку, и я вижу в бинокль подробности изымания меда из борти.

– Двенадцать – им, двенадцать – нам! – весело, как рыболов, поймавший хорошую рыбу, балагурит Заки, и тяжелый чиляк плывет на веревке к земле.

За день мы успеваем проверить шесть бортей и возвращаемся уже в сумерки. Четыре чиляка, полные меда, по два за седлами у Заки и Сагита, мерно качаются над дорогой.

* * *

Добыча меда и воска – древнейший человеческий промысел. Можно представить одетого в шкуры далекого нашего предка, на равных началах с медведем искавшего в лесах желанные дупла. В отличие от медведя человек понял, что увеличит шансы добытчика, если будет выдалбливать дупла-борти в деревьях, – охотник за медом сделал полшага к занятию пчеловодством.

Бортничество в богатой лесами Руси было делом повсеместно распространенным. Главной сладостью до появления сахара у человека был мед. Свет до появления стеарина, керосина и электричества давали лучина и восковая свеча. Мед и воск Древняя Русь потребляла сама в огромных количествах. Мед и воск наравне с мехами служили главным предметом экспорта из Руси.

С приходом в леса дровосека бортник вынужден был, спасая дупла, вырезать куски вековых сосен и вешать дуплянки в спокойных местах. Отсюда был один шаг уже и до пасек – дуплянки свозились поближе к жилью либо в особо благоприятные уголки леса.

Революцию в пчеловодстве сделал рамочный улей. Это было великое изобретение "великого пасечника" Петра Ивановича Прокоповича. (В селе Пальчики на Черниговщине Прокоповичу поставлен памятник.)

Улей, совершенствуясь непрерывно, в принципе, оставался тем же, что было предложено Прокоповичем в 1814 году. Но от борти, "вписанной" в первобытную жизнь леса, улей отличается так же, как первобытная охота от современного животноводства. И потому не чудо ли нынче встретить в лесу охотника за диким медом?! Такого же охотника, каким был он тысячи лет назад.

Почему древнейший человеческий промысел сохранился в Башкирии и нигде больше? Этому есть причины. Первая из них – особые природные условия, обилие липовых и кленовых лесов – источника массовых медосборов. Второе – башкирские леса до недавних времен оставались нетронутыми. Местное население земли не пахало, занимаясь лишь кочевым скотоводством, охотой и сбором меда. Лес для башкира был убежищем и кормильцем. И пчелы в нем – едва ли не главными спутниками жизни. Полагают даже, что слово "башкир" (башкурт, баш – голова, курт – пчела) следует понимать как "башковитый пчеловод". Таковым башкир и являлся всегда.

Бортное дерево в здешних лесах было мерилом всех ценностей. Оно кормило несколько поколений людей, переходя от отца к сыну, от деда к внуку. За бортное дерево можно было выменять ценной породы лошадь, бортное дерево было лучшим подарком другу. "Счастливые борти" (дупла, где пчелы селились охотно), как корабли, имели названия. Стоят и поныне в лесах по-над Белой борти "Бакый", "Баскура", "Айгыр каскан", выдолбленные еще в прошлом веке.

Каждая борть в урожайный год давала до пуда ценнейшего меда. Мед был "валютой" башкирского края. Зимой охотник промышлял в лесу зверя, летом он промышлял мед. Разбросанность бортей обеспечивала здоровье пчел, максимальные медосборы и, конечно, сохранность лесного богатства – при набегах такую "пасеку" не ограбишь. Что касается сородичей, то строгие племенные законы повсюду остерегали покуситься на борть, помеченную "тамгой" соседа. (На Руси разорение борти каралось штрафом в "четыре лошади или шесть коров", а в Литве – смертной казнью.)

Массовая распашка земель и сведение лесов в Башкирии начались поздно (сто с небольшим лет назад). И это продлило сохранность давнего промысла. Но бурная перестройка векового уклада жизни охоты за медом коснулась немедленно.