Едва узнав о замысле Наполеона III, правительства Англии и Испании спешно отозвали свои войска из Мексики. Вся тяжесть войны легла на плечи Франции. Лишь в начале лета 1863 г. оккупантам удалось захватить Мехико. Немедля была составлена делегация, которая отправилась в Европу – звать Максимилиана на престол. Эрцгерцог согласия не дал. Еще целый год Евгения, княгиня Меттерних и французские дипломаты уламывали Максимилиана занять престол. Лишь через год он скрепя сердце отправился в Америку, за что и поплатился – 19 июня 1867 г. он был захвачен в плен и расстрелян мексиканскими республиканцами как самозванец.

Дело в том, что Хуареса поддержали США и взялись организовывать блокаду мексиканского побережья. Назревала американо-французская война. А тут благодаря недалекости Евгении, не давшей Наполеону III вмешаться в Австрийско-прусскую войну 1866 г., Франция оказалась перед лицом неминуемой войны с Пруссией. Потому в том же 1866 г. французская армия была отозвана из Америки – предательство Максимилиана I навечно легло на совесть четы Наполеонов. До краха их империи оставалось менее 5 лет, но об этом отдельный рассказ.

Как "доедали кашу", заваренную Онимусей

Центральная интрига этой истории завязалась еще в 1192 г. Испокон веков и по сей день японский император считается сакральной фигурой – ставленником богов на земле. Это вовсе не означает, что он непременно правит государством. Императорский род всегда был вынужден вступать в союз с каким-нибудь сильным феодальным родом для совместного правления – зачастую против своей воли. Потому со дня основания Японской империи (по легенде, с 660 г. до н.э.) и по сей день царствует в стране единственная династия – имени у нее нет.

В XII в. власть императоров столь ослабла, что два семейства крупных феодалов – Тайра и Минамото – фактически отстранили монархов от кормила государства. Прославленный японский полководец Минамото-но Ёсинака в ряде битв наголову разгромил войска клана Тайра. Но внутри самого клана Минамото тоже не было мира. Ёсинака враждовал со своими двоюродными братьями, старший из которых, повздорив с отцом Ёсинаки, приказал своим воинам отрубить дяде голову. По законам того времени следовало отрубить голову и 2 летнему Ёсинаке, но никто не взялся убить ребенка.

На беду, мать злодеев была из рода Фудзивара, на женщинах которого традиционно женились императоры. Ёсинака тоже взял за себя девицу Фудзивара, однако постригшийся к тому времени в монахи, но правивший от имени своего 3 летнего внука-императора Го-Тоба экс-император Го-Сиракава предпочел видеть главным полководцем своей армии кровного родича. И ко двору призвали Минамото-но Ёритомо, третьего из ненавистных Ёсинаке братьев. У Ёритомо была кличка Онимуся, т.е. Чёртов Самурай. Онимуся всех и обхитрил.

Прежде всего, он расправился с Ёсинакой. В 1184 г. его военачальникам удалось одержать верх над непобедимым войском последнего. Сам полководец был убит точным попаданием стрелы в лоб, когда готовился сделать себе сэппуку (харакири).

Затем Ёритомо окончательно расправился с кланом Тайра, после чего императоры стали его почетными пленниками.

5 сентября 1192 г. умер экс-император Го-Сиракава. В Камакуре – резиденции Ёритомы – не могли допустить, чтобы при 9 летнем Го-Тоба появился регент. А потому через месяц после кончины деда мальчика заставили пожаловать Онимусе звание сэйи-тайсёгуна – полководца, который усмиряет варваров и бунтовщиков, сокращенное название – сёгун. Тогда же сёгун получил исключительное право собирать императорскую армию и командовать ею, а сам титул военного правителя империи сэйи-тайсёгуна стал наследственно-родовым.

Так в Японии была учреждена параллельная императорской власть: сёгунат со своим правительством – бакуфу. Первая представляла интересы придворной аристократии, вторая – мелкого дворянства, т.е. самураев. Отныне и до января 1868 г. вся политика империи сосредоточилась в руках бакуфу, сёгун считался главой администрации и хранителем государства. Император же распоряжался лишь государственными церемониями и ритуалами.

Судьба клана Токугава связана с попытками иностранцев поработить Японию. Когда в конце XVI – начале XVII в. (эпоха Воюющих провинций) на островах разгорелась междоусобная война, они активно в нее вмешались. Но в 1600 г. всех победил крупный феодал Токугава Иэясу, владелец обширных территорий, в том числе провинции Канто на острове Хонсю с главным городом Эдо. Иэясу считается основателем централизованного государства Японии. В 1603 г. император даровал ему титул сэйи-тайсёгуна, и образовался сёгунат Эдо.

У клана Токугава имелось много врагов. Все они объединились вокруг некоего Хидзёри, сына сёгуна – предшественника Иэясу. Португальцы – основные европейцы, претендовавшие на колонизацию Японии – поддерживали Хидзёри. Сперва в 1614 г. Токугава Иэясу запретил христианство на островах; с тех пор тайных христиан периодически подвергали массовым репрессиям. А в 1615 г. был раскрыт заговор Хидзёри, всех его участников вырезали вместе с семьями. Отныне Японию закрыли для иностранцев – началась политика самоизоляции страны от внешнего мира; с 1636 г. рядовым японцам запретили покидать острова.

Более 200 лет европейцы, позднее и американцы, пытались проникнуть в Японию. И вот 14 июля 1853 г. американская эскадра из четырех кораблей под командованием коммодора Мэтью Перри вошли в гавань Урага. Американцы сделали десять холостых выстрелов из пушек, и этого оказалось достаточно, чтобы напугать бакуфу. Начались переговоры. Перри требовал немедленного заключения торгового договора. Бакуфу сослалось на болезнь сёгуна Токугавы Изёси и упросило отсрочить подписание договора.

Но 27 июля 1853 г. Изёси умер, новым сёгуном стал его сын Токугава Иэсада, человек болезненный, к тому же страдавший слабоумием. Правившие вместо него чиновники побоялись самостоятельно решать такой важный вопрос, как отказ от 200 летней самоизоляции Японии, и созвали Всеяпонское собрание с участием представителей императора.

Это событие для искушенного в интригах императорского двора стало сигналом к подготовке свержения сёгуната и передаче всей полноты власти императору Осахито (посмертное имя Комэй).

11 февраля 1854 г., узнав о кончине Изёси, Перри вновь потребовал от бакуфу немедленного заключения торгового договора. 31 марта 1854 г. империя подписала с США договор о прекращении политики изоляционизма – об открытии Японии для торговли. В кратчайшие сроки экономика Японии под напором европейских товаров, обложенных крайне низкими пошлинами, пришла в упадок.

В 1858 г. умер бездетный сёгун Иэсада. Тайро (первый министр бакуфу) Ии Наосукэ скрыл факт смерти сёгуна, опасаясь государственного переворота. Желая и далее оставаться тайным властителем Японии, Ии Наосукэ выбрал 12 летнего Токугаву-но Иэмоти.

Возмущение самураев нельзя передать словами. Однако Наосукэ был готов к этому. С октября 1858 г. в стране началась так называемая Чистка Ансэй – эпоха кровавых репрессий против сторонников императора и Ёсинобу. Многим самураям отрубили голову; значительную часть посадили под домашний арест, в их числе самого Ёсинобу.

В ответ в феврале 1860 г. 18 самураев – сторонников Ёсинобу – объединились в союз "За справедливость". 24 марта того же года они напали у ворот замка Эдо на колонну свиты Ии Наосукэ и вырезали всех, включая тайро. После этого все участники покушения сделали себе сэппуку. На этом закончилась Чистка Ансэй, но не правление Иэмоти.

Перепуганный сёгун кинулся искать помощи у императора, однако тот приказал юноше изгнать из страны всех иностранцев. Выполнить это было невозможно. И тогда все взоры обратились к Ёсинобу – его все чаще стали называть спасителем Японии от европейцев. В 1862 г. "спаситель" был назначен опекуном при несовершеннолетнем сёгуне.

Первым делом Ёсинобу приветствовал завершение политики самоизоляции, чем мгновенно отвратил от себя большинство своих приверженцев.

Тем временем слабость юного сёгуна дала толчок к рождению идеи "Уважаем императора!" в среде интеллектуалов. Киотский двор быстро выходил из-под власти бакуфу. Вскоре был составлен заговор против Иэмоти и Ёсинобу разом. Сёгун и его опекун обязаны были принять участие в паломничестве императора в синтоистское святилище бога Хатимана в Ивасимидзу. При подъеме к храму заговорщики намеревались напасть на паломников, убить обоих правителей сёгуната и покончить с разделением властей. Соглядатаи донесли об этом Ёсинобу. Опекун уговорил сёгуна отказаться от поездки, а сам проводил императора к подножью храмовой горы, после чего тайно сбежал. Заговор сорвался.

Тогда император Осахито пошел ва-банк и потребовал от бакуфу назвать точную дату начала изгнания европейцев и американцев из Японии. Хитрец Ёсинобу назвал дату, но предупредил, что приказ об этом должен дать лично император, а не сёгун, т.е. ответственность за все последствия такого акта перекладывались с сёгуната на царственный двор. После этого Ёсинобу отдал все необходимые распоряжения по подготовке к войне и ушел с поста опекуна сёгуна, умыв руки.

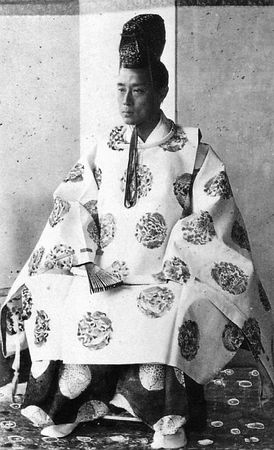

Сёгун Токугава Ёсинобу. Фотография 1867 г.

Но в Японии не было другого полководца! Император через сановников стал умолять Ёсинобу вернуться, правда, от идеи изгнания иностранцев не отказывался. Впрочем, хитрый опекун таким унижением императорского двора добился своего: все власти и в Киото, и в Эдо готовы были подчиниться ему. И Ёсинобу вернулся.

Ёсинобу удалось вытеснить из столицы все враждебные ему кланы. Результат оказался ошеломляющим: неожиданно появились хитокири – убийцы людей. Часть хитокири стояли за тобаку (свержение сёгуната), особенно прославились четверо из них, считающиеся ныне национальными героями; другая часть выступала за сабаку (верность сёгунату), эти сотрудничали с киотской военной полицией – Синсэнгуми. Хитокири по своему усмотрению убивали лидеров противоположных лагерей.

Ёсинобу отреагировал весьма жестко. Весной 1864 г. стало известно о сходке радикальных врагов сёгуната на постоялом дворе Икэдая. Посланный опекуном отряд вырезал большое число сторонников тобаку. Эти события получили в истории название инцидент Икэдая. Через 10 дней заговорщики убили ближайшего сподвижника Ёсинобу.

Тем временем в бакуфу заговорили о том, что Ёсинобу намерен свергнуть сёгуна Иэмоти. Министры убедили юношу, что в любом благом деле Ёсинобу следует искать второе дно, ибо опекун готовит переворот! Итог оказался неожиданный: находясь в Эдо, в июне 1864 г. Иэмоти объявил, что намерен отречься от своего высокого поста. Ёсинобу, как и все придворные, был в полном неведении о замыслах сёгуна, но министры бакуфу признали желание Иэмоти отречься результатом злостных интриг опекуна. Сёгун так и не решился сложить с себя власть, но в августе 1866 г. он скоропостижно скончался со всеми признаками отравления. Своим преемником бездетный Иэмоти заранее назвал представителя побочной ветви клана Токугава – 3 летнего Таясу Камэносукэ. Но тут вмешался императорский двор, по желанию которого сороковым сёгуном Японии был провозглашен Ёсинобу. Однако опекун, как мы уже не раз с подобным сталкивались, поначалу отказался принять пост. Длительные переговоры, на протяжении которых бакуфу скрывало смерть Иэмоти, длились 105 дней. Лишь 10 января 1867 г. император все же назначил Ёсинобу сёгуном.

Менее чем через 20 дней после назначения Ёсинобу сёгуном скоропостижно умер император Осахито. На престол вступил его второй сын 15 летний Мэйдзи (правил с 1867 по 1912). Опекуном был назначен дед мальчика по материнской линии Накаяма Тадаясу. Накаяма находился в тайных сношениях с кланом Сацума.

Через девять месяцев Накаяма заставил внука подписать "Секретный августейший указ главам кланов Сацума и Тёсю о противодействии бакуфу". Ёсинобу отслеживал каждый шаг заговорщиков, но мог только обороняться.

Главным информатором сёгуна был его советник Хара Итиносин. 11 октября 1867 г. в служебный особняк советника вошли два самурая, ворвались в его покои и убили. Ёсинобу оказался без информации о внутренних делах Японии и перестал ориентироваться в ситуации.

Тем временем императорские заговорщики провели переговоры с министрами бакуфу и получили их согласие на передачу всей власти императору. Последним о переговорах узнал Ёсинобу и… очень обрадовался. 10 ноября 1867 г. вышел императорский указ о передаче власти в Японии из рук сёгуна и бакуфу – императору. Это событие вошло в историю под названием реставрация (революция) Мэйдзи. Так 40 й сёгун Ёсинобу "расхлебал кашу", заваренную в 1192 г. великим Онимусей.

У истоков Второго рейха

В августе 1806 г. кончил свои дни Первый рейх, просуществовавший с 962 по 1806 г., т.е. 844 года. 8 июня 1815 г., в завершающий день Венского конгресса, был учрежден Германский Союз – конфедерация 41 немецкого государства, которые занимали территорию почти всей Священной Римской империи германской нации. В Союз вошли: одна империя (Австрия), пять королевств (Пруссия, Бавария, Саксония, Ганновер и Вюртемберг), четыре города-республики (Франкфурт, Гамбург, Бремен и Любек) и 31 княжество и герцогство. Председателем Союза стал австрийский император.

Самыми сильными из всех членов Союза считались Австрия и Пруссия. Между ними и развернулась борьба за главенство в деле образования единого немецкого государства. Как оказалось, для победы требовались не столько армия и золото, сколько могучая личность, мудрый, волевой и при этом харизматичный человек, который сумел бы сплотить вокруг себя нацию и сделать решающие шаги к ее объединению. Таковым оказался князь Отто фон Бисмарк.

В 1847 г. Бисмарк баллотировался в депутаты только что учрежденного Соединенного ландтага прусского королевства и был избран. В политике он стал самым решительным борцом против либералов всех мастей, прежде всего выдвиженцев немецких евреев и защитников их прав в Германии. Именно нелюбовь к либералам сделала политика величайшим созидателем немецкой нации. Любопытно, что появление Бисмарка в политике совпало с его женитьбой на Иоганне фон Путткамер. Сам будущий канцлер не раз говорил о супруге: "Вы представить себе не можете, что из меня сделала эта женщина". Немцы же по сей день считают Иоганну одной из самых достойных немок в мировой истории.

Уже в 1848 г. Бисмарк стал своим человеком при дворе прусского короля Фридриха Вильгельма IV. Когда в марте того же года в Пруссии вспыхнула революция, он был чуть ли не единственным, кто не потерял присутствия духа. Тогда ходила крылатая фраза Бисмарка: "Прежде всего надо разрушить дотла все большие города, эти очаги революции". Тогда же в анналы истории вошло его определение двух принципов времен борьбы за демократию: "первый из этих принципов признает восставших самоотверженными борцами за правду и свободу, другой – считает их бунтовщиками; и это разногласие не может быть устранено парламентскими прениями или голосованиями; его уладит судьба, бог брани". В этих словах сосредоточена, пожалуй, главная вековая интрига политика Отто фон Бисмарка, которую он завещал человечеству, но которую вспоминают лишь тогда, когда катастрофа уже разразилась.

В 1840 х гг. немецкие интеллектуалы разработали два плана объединения страны: Великогерманский и Малогерманский. Первый предполагал объединение всех европейских немцев под скипетром австрийского императора. Второй требовал объединения всех немцев, за исключением австрийцев, под властью Пруссии. Бисмарк был сторонником Малогерманского плана, к осуществлению которого и приступил во Франкфурте. Но в политике он был тогда полным дилетантом, а потому столь прямолинейно и нагло нападал на австрийских дипломатов при сейме, что вызвал отторжение у большинства мелких германских государств. Они испугались Пруссии и поневоле стали тяготеть к Австрии. Поскольку в 1857 г. с Фридрихом Вильгельмом IV случилось несколько инсультов подряд, он отошел от дел, и регентом при больном назначили его младшего брата принца Вильгельма – хитрейшего и тончайшего дипломата. В душе он полностью поддерживал Бисмарка, но публично осудил его за франкфуртский провал и отправил посланником в Петербург. Таково было самое серьезное дипломатическое поражение Бисмарка в его жизни.