Старинный велосипедный завод "Дукс", постепенно переквалифицировавшийся в авиационный, помаленьку расширяясь, занял почти всю территорию, примыкавшую к аэродрому с юго-востока от Боткинской больницы до Ленинградского проспекта. Прямо из ворот сборочного цеха новые самолеты выкатывались на аэродром и уходили в воздух.

Это земля. Небо здесь тоже принадлежало авиации. Чуть свет - начинала полеты Московская школа летчиков на бипланах "Авро" (У-1). Они непрерывно кружили над аэродромом, накручивая взлеты-посадки, или уходили в зону, где занимались высшим пилотажем. Только притихнет Школа, как в воздухе звенья, отряды, а то и целая эскадрилья Военно-воздушной академии отрабатывает на своих Р-1 тактику групповых полетов. Время от времени уходят в рейс тяжело взлетающие пассажирские самолеты, а с наступлением сумерек зажигаются сигнальные огни, вспыхивают лучи прожекторов и начинаются ночные полеты.

Для меня увлечение авиацией было так же естественно, как дыхание. На одном довольно высоком хвойном дереве, росшем в нашем дворе в Пеговском переулке (ныне - ул. Серегина) я устроил наблюдательный пункт - втащил наверх большой щит от старого моторного ящика и прибил его к толстым расходящимся веткам. Из прутьев сплел стены, а из соломы устроил крышу. Даже уроки я делал на дереве, поглядывая временами на аэродром, который был виден сквозь хвою. Если дули юго-западные ветры, самолеты шли на посадку прямо над моим шалашом, если северо-восточные - взлетали в эту сторону, с ревом проносясь почти над самой головой. Особенно захватывающим было зрелище группового взлета. Сначала было видно, как, покачиваясь на неровностях, самолеты отруливали в дальний конец летного поля и выстраивались, как казалось, цепочкой, крутя винтами. Затем, одновременно тронувшись, они стремительно разбегались, резко подпрыгивая, и вот они уж один за другим повисали над полем, увеличиваясь в размерах. Звук нарастал, они приближались, то проваливаясь, то взмывая, но поднимаясь все выше, и, наконец, с ревом проносились левее, правее и прямо надо мной, настолько близко, что было видно, как продолжают еще крутиться колеса, и можно было разглядеть летчиков в кожаных шлемах и очках.

Когда, сделав круг, вся группа, построившись журавлиным клином, с мерным гулом вновь проходила над аэродромом, восторг сменялся гордостью за авиацию. Мой пыл не могли остудить даже частые драмы и трагедии, эти неизбежные спутники авиации, свидетелем которых я часто становился.

Порой какой-нибудь учлет грубо промажет при посадке и вместо того, чтобы уйти на второй круг, пытается сесть, не погасив скорость. Прижатый к земле самолет начинает "козлить", подпрыгивая с каждым разом все выше, пока, наконец, не рухнет на землю с опущенным носом и не перевернется на спину. Хорошо еще, если после этого подоспевшие пожарные спокойно отъезжают, а "скорая" увозит носилки с пострадавшим - иной раз на поле после такой посадки вспыхивает костер. Из дыма и пламени раздаются короткие отчаянные крики, а чаще потерявшие сознание смельчаки молча расстаются с жизнью.

Или иной ученик слишком рано уберет газ и не дотянет до границы аэродрома, а, спохватившись, так резко прибавит газу, что мотор захлебнется и заглохнет. Глядишь, а самолет уже врезался в деревья, зацепился за ангар или повис на трамвайных проводах.

Однажды, сидя в своем шалаше с книгой в руках, я заметил, что звук двигателя недавно взлетевшего опытного разведчика Р-5 как-то внезапно оборвался. Я прервал чтение на самом интересном месте и стал искать самолет глазами. Сквозь хвою в голубизне неба виднелся какой-то сор и белое пятнышко. Вдруг меня осенило: пятнышко - это парашют, а сор - падающие части самолета. Быстро слезши с дерева и не упуская из вида парашют, я напрямик побежал к тому месту, куда его несло ветром. Перелезши через какой-то забор, вместе с присоединившимся красноармейцем мы подбежали к дереву, на котором только что повис летчик, зацепившись парашютом за ветки. Он был в шлеме со сдвинутыми на лоб очками, в комбинезоне с голубыми петлицами (это был летчик Б. Л. Бухгольц, как я позже узнал). Из царапины на щеке сочилась кровь. Висел он невысоко. Мы протянули к нему руки. Он, расстегнув парашютную упряжь, легко спрыгнул на землю, улыбнулся нам и, сев в коляску подъехавшего мотоцикла, сразу же уехал.,

Со всех сторон стали сбегаться люди, а одно все еще вращавшееся крыло с грохотом свалилось на крышу небольшого дома. Вскоре, отчаянно гудя, показалась машина "Скорой", а мы с молодым красноармейцем, как давние знакомые, уже уходили, проталкиваясь через толпу и обмениваясь впечатлениями.

Популярный в то время лозунг - "от модели к планеру, от планера к самолету" - был моим кредо. Часто засиживаясь до полуночи, я строгал, связывал и склеивал, пилил и сверлил, пока не получалась очередная модель с резиновым моторчиком. Я упорно делал модели по образцу птиц - без вертикального оперения, считая, что подражать в этом самолетам не следует. Ведь там есть летчик, управляющий рулем направления, а в модели оно ни к чему. Модели хорошо планировали, но стоило на любой из них завести моторчик и пустить ее с вращающимся винтом, как она, пролетев немного по прямой, внезапно переворачивалась на спину и стукалась о землю. Сколько я ни старался делать их поточнее, сколько ни регулировал, модели падали до тех пор, пока не разбивались совсем. Как-то раз при очередной неудаче я с досады булавками приколол к хвосту попавшуюся под руку картонку на манер вертикального оперения. Завел, пустил… О, чудо! Модель полетела, набирая высоту, и летела бы еще, если бы не кончился завод.

Когда я, преодолев протесты самолюбия, обратился к отцу, он растолковал, что резиномотор, вращающий винт, создает момент крена, а крылья, парируя крен, вызывают разворот, который как раз и гасит вертикальное оперение. Когда же этого вертикального оперения нет, модель неуравновешенна и падает. Что до птиц, то у них нет винта, следовательно нет и зловредного крена.

Кроме моделей, мы с товарищами по двору увлекались еще постройкой и запуском змеев. Здесь мы ничего не выдумывали, а довольствовались общепринятыми образцами. Если же ветер бывал и ночью, запускали змеев с красными бумажными фонариками и вставленными в них свечками. Нам было невдомек, что идущие ночью на посадку самолеты шарахались от огонька на змее, как от обозначенного сигнальным огнем препятствия. Это продолжалось до тех пор, пока не примчался с аэродрома мотоцикл с разъяренным военнослужащим, который заставил нас сломать свои игрушки.

Освоив постройку змеев и схематичных моделей, я перешел к фюзеляжным. Глубоко за полночь, окончив модель-копию самолета и нарисовав красные звезды, я вышел в свой переулок. Была мягкая зимняя ночь, падал легкий снежок. Я закрутил резиномотор, поставил модель под уличный фонарь на ее маленькие лыжи и отпустил. Пробежав по искрящейся снежной поверхности и оставив неглубокие следы, она взлетела и через несколько секунд исчезла в темноте. Что-то таинственное чудилось в ее исчезновении, в этих оборвавшихся колеях от лыж. Мне казалось, что улетела не модель, а настоящий самолет с красными звездами, что летит он над крышами и деревьями все выше и выше, а луна, просвечивающая сквозь рваные облака, одобрительно кивает ему своей желтой головой. Короткий треск невдалеке разом отогнал видение. Подобрав возле дерева то, что упало и сообразив, что ремонт будет невелик, я с удовлетворением отправился спать. Ведь завтра, вернее уже сегодня, надо в школу.

Отец снисходительно относился к моим увлечениям, никогда не навязывался с советами, а если я спрашивал о центровке или регулировке моделей, отвечал кратко и только на вопросы.

Иногда мама, обычно добрая и ласковая, прибегала к последнему средству - жаловалась отцу, если мы с сестрой доводили ее до крайности. Он неизменно брался за ремень, а мама нас же потом и жалела. У меня после порки всегда вертелся на языке вопрос к маме: "Если тебе меня жаль, зачем же ты говорила о моем проступке отцу?", но спросить я так никогда и не решился. Отца я побаивался, но и очень интересовался его жизнью. Когда он бывал в хорошем настроении, разрешал мне выдвигать запретный ящик его стола и доставать заветные фотографии. В одной куче, вперемежку, попадались суровые лица авиаторов и улыбающиеся беспечные шансонетки. Среди старых фотографий "фарманов", "блерио" и "ньюпоров" встречались снимки самолетов Ф. Н. Былинкина, Я. М. Гаккеля, И. И. Стеглау, А. А. Фальц-Фейна и А. А. Кованько. Особенно много попадалось творений Игоря Сикорского - от неудачного вертолета и едва летавших (только по прямой) самолетов до прославленных многомоторных "Гранда" ("Русского Витязя") и "Ильи Муромца". Наткнулся я и на фотографию второго планера конструкции моего отца, построенного им в 1907 году, на котором был совершен "рекордный" двадцатисекундный полет на буксире. Этот планер управлялся посредством телодвижений висящего на нем пилота, балансированием своего корпуса добивавшегося более-менее устойчивого полета.

Построенный годом позже третий планер Георгия Адлера имел ручку управления рулем высоты и элеронами и педали, соединенные с рулем направления, благодаря чему на нем успешно летали на буксире многие русские авиаторы того времени.

Снова вернувшись в авиацию, работая в Научно-опытном аэродроме (НОА) в Москве, отец затеял инициативную постройку аэросаней. Зимой 1926–1927 гг. эти сани, а их строили на большой веранде нашей квартиры, вытащили во двор, установили мотор Рено в 260 л.с. и принялись на них ездить. После пробных поездок по Пеговскому переулку съездили несколько раз по Ленинградскому шоссе. Затем наступило время самых трудных испытаний: поездки по целине и пересеченной местности. Когда в районе Сходни отец высадил всех и съехал в овраг, это показалось мне очень рискованным: казалось, сани вот-вот перевернутся. Я даже зажмурился (мне было тогда всего 12 лет). Подъемы сани преодолевали тоже хорошо, в салоне уютно, тепло, и было ясно, что это лучшие аэросани в мире. По окончании испытаний заказчик - московское представительство Башкирии - потребовал представить заключение ЦАГИ. Этот институт тоже занимался постройкой небольших металлических аэросаней конструкции А. Н. Туполева, и он, конечно же, не устоял перед представившейся возможностью поставить подножку конкуренту. Так эти сани и не пошли в серию.

Когда я стал постарше и снова рассматривал фотоколлекцию отца, мое особое внимание привлекали поначалу казавшиеся неразборчивыми аэрофотосъемки вражеских позиций. Они были сделаны штабс-капитаном Черняевым с самолета "Фарман-22", который пилотировал мой отец во время Первой мировой войны. Приглядевшись к темным снимкам, я стал различать на них не только окопы, но и артиллерийские позиции и даже отдельных солдат. С особым почтением я рассматривал боевую награду отца - Георгиевский Крест.

Вскоре отец демобилизовался, мы переехали за "Цыганский уголок", на Масловку, я поступил в Московский авиатехникум, и на этом кончилось мое отрочество и началась юность.

В техникуме организовался планерный кружок, стали строить планер "Стандарт" по чертежам О. К. Антонова. Постройка планера для меня не была самоцелью, а лишь средством стать летчиком. Поэтому, когда я узнал, что в подвале на углу Орликова переулка существует Московская Летно-планерная школа (МЛПШ) Осоавиахима, конечно, поступил в нее, а планер так и остался недостроенным.

После очередной производственной практики, проходившей на заводе "Авиаработник", на котором уже организовали ЦКБ и он стал называться заводом № 39, весь наш курс оставили там на постоянную работу, переведя нас на вечернее отделение авиатехникума. Моя жизнь приобрела плотный распорядок. Утром - в ЦКБ, чертить, вечером - учиться в МАТ, по выходным - летать в МЛПШ в холмистой местности возле станции Первомайская (ныне Планерная). Там, за деревней, было несколько небольших ангаров, от которых спускались склоны в долину речки Сходни, где мы и начинали свой путь в небо. Хвост планера (это были грубоватые учебные планеры ИТ-4 конструкции Игоря Толстых) прицеплялся к здоровенному стальному штопору, ввернутому в землю; спереди вся группа растягивала в два конца длинный резиновый шнур, зацепленный за крюк на носу планера, и, по команде инструктора, учлет толкал рычажок хвостового замка. Хвост освобождался, и планер бежал по земле несколько десятков метров, так и не взлетев.

- Любители авиации - под хвост! - покрикивал инструктор, и двое курсантов поднимали на плечи тяжеленный хвост, а остальные, взявшись за носок крыла, толкали планер обратно к штопору.

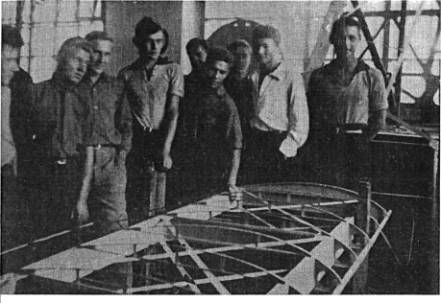

В планерном кружке Московского авиатехникума, 1932 г. Евгений Адлер стоит в центре, опираясь рукой о крыло

После нескольких выходных, проведенных в пробежках, переходили к полетам на высоте 1–2 метра и длиной 50-100 метров. Позже начались старты с четверти горы, затем с половины и, наконец, настоящие полеты с вершины Лысой горы или Восточного склона, где высота была уже с полсотни метров, а время в воздухе 1–2 минуты.

Ради этих минут приходилось раз десять тащить тяжелый планер в гору, пока не удавалось взлететь снова, если, конечно, кто-нибудь не сломает его при посадке на "нестандартную" кочку. Тогда два-три выходных тратились на ремонт.

Несмотря на свою неважную одежду, энтузиасты в любую погоду снова и снова ехали на Первомайскую, чтобы испытать волнующее чувство полета и поддержать надежду на то, что, окончив планерную школу, легче поступить в настоящую летную или аэроклуб.

Не перестали летать и тогда, когда в одной из групп погибла очень славная девушка. На взлете она резко потянула ручку управления на себя, планер взмыл, а потом, увидев перед собой небо, она, видимо, испугалась, и резко "отжала" ручку. Привязные ремни не спасли ее: планер стукнулся носом о землю, а ручка управления уткнулась ей в живот. Смерть настигла ее сразу, на месте. Потом были похороны, речи. Реальным следствием этой трагедии стала замена привязных ремней на уширенные, более жесткие.

Изо дня в день я вертелся в этой карусели, уходя из дома, когда все еще спали, а приходил, когда уже спали. Только молодость и здоровье позволяли это воспринимать не как тяжелую повинность, а как естественное, интересное, а, порой, захватывающее времяпрепровождение. Часто случалось, что будильник уже израсходует весь свой запас звона, а я не просыпаюсь. Только стук родителей в смежную стену служил импульсом для подъема.

И вот весь этот суматошный образ жизни внезапно изменился. Поручение Яковлева построить дублер АИР-6, предназначавшийся для спортивного общества "Динамо", в корне изменило мою жизненную позицию. Главным стало построить настоящий самолет, а все остальное было неважно.

Суровая школа

Ведущий конструктор, если он достаточно опытен, является первым помощником главного конструктора. Он должен быть душой порученного ему самолета, мастером на все руки и оперативно решать все вопросы, возникающие на производстве. Должен-то, конечно, он должен, а если не может, что тогда? Если наш главный конструктор был молодым, то рабочих он предпочитал пожилых, квалифицированных и опытных. Работали они обычно вечерами, группами по два-пять человек и, как правило, за аккордную плату. Я же должен был всегда находиться при деле, в любое время дня и ночи, пока где-то что-то строилось. Учебу почти забросил. Планеризм - тем более. Ведь мне поручено такое важное дело! Яковлев был ровно требователен и хладнокровно, как котенка, тыкал носом, если замечал какой-либо промах. А их-то хватало. Рабочие же измывались над моей неопытностью и наивностью с изощренной выдумкой и разнообразием. Но что было делать? От мелких уколов страдало мое самолюбие, но оно пострадало бы еще больше, если бы пришлось отказаться от этой работы. Стиснув зубы, я сносил все насмешки и старался обратить в шутку все каверзы, понимая, что или я постигну их опыт, или провалюсь.

Вот подходит ко мне маститый медник Кузин и с невинным видом спрашивает, показывая на кронштейн элерона:

- Эта деталь годится?

Я ее верчу и так, и эдак, заглядываю в чертеж, промеряю размеры - как будто все правильно. Что сказать?

- А вы как думаете, Василий Иванович? У вас опыта больше.

- Да вот тут царапина есть, - невозмутимо говорит он.

"Ах ты, старый черт!", - думаю про себя, - "так бы сразу и сказал", а вслух говорю:

- Зачистите шкуркой, тогда пойдет.

Или слесарь кричит из-за верстака:

- Альма, Альма! (Это моя кличка, на собачий лад).

- Ну?

- Детали не подходят, - говорит он, показывая на лежащие на верстаке железки.

- Как так? - схватываю и тут же бросаю их, - они, оказывается, сильно нагреты.

- Ха-ха-ха!

Или еще. Приношу сварщику узел и шайбу.

- Нужно приварить.

- Держи.

Прикладываю шайбу на место и держу. Голой рукой. Сварщик спокойно зажигает горелку и начинает разогревать металл, будто не замечая моих пальцев. Я держу пока хватает сил, потом, выпустив деталь из рук, дую на пальцы.

- Что, горячо? - участливо, давясь смехом, спрашивает он, вместо того, чтобы предложить лежащие тут же пассатижи.

Разговоры с Яковлевым проходили так:

- Вы о плазах позаботились?

- Нет еще.

- Чего же вы ждете? Закажите Панкратову (это был начальник столярного цеха) плазы для сварки боковин фюзеляжа, а также плазы для склейки лонжеронов крыла, нервюр и для сборки крыльев, отдельно для правого и для левого.

Не успел я разобраться с плазами и дать на все необходимые эскизы, как слышу новый вопрос:

- Где же трубы? На следующей неделе явятся слесари, чем же они будут заниматься?

- На некоторые узлы из листовой стали мы с Барсуковым чертежи подготовили, а вот о трубах я еще не подумал.