Он был диссидентом (от латинского слова, означающего несогласный, противоречащий). Обычно так называют человека, отрицающего официальную религию или политику. Пользуясь благами, предоставляемыми данным обществом, он не любит, не понимает и презирает эту страну, не признает своего сыновьего долга перед ней. Он – эмигрант в собственной стране. Для него честный выход – покинуть постылую отчизну, став эмигрантом явным.

Чувство чужеродности не покидало Печерина с детства. Оно воспитывалось и кастовостью феодальной системы. Дворяне и крепостные жили как бы в разных странах, говорили преимущественно на разных языках. Печерин не имел представления о том, как живет и, добавим, переживает, русский крестьянин, да и вообще русский человек.

Рассуждая о том, что бы он сделал, став революционером, он спрашивает себя: "Остался бы верным дружбе до конца? – или, может быть, по русской натуре я сподличал бы в решительную минуту, предал бы друзей и постоял бы за начальство? Ей-богу, не знаю!"

Откровенность похвальная. Но зачем списывать свою возможную подлость на некий национальный порок? Значит, если бы не предал, то поступил бы как… ну, скажем, джентльмен. А уж коли сподличал – то настоящая русская свинья, хам и холоп.

Но разве предательство – непременная принадлежность русского национального характера? Почему же наполеоновские армии не разгромили такой народ? По личному опыту Печерин сделал вывод: слуга его, мальчик Ониська; солдаты, козырявшие ему, майорскому сынку; камердинер полковника Афонька, сокрушавшийся, что барчук Владимир Сергеевич учтив с прислугой, – все имеют рабские наклонности. А когда он перед мужиками произнес пламенную речь о свободе и человеческом достоинстве, они выслушали, почтительно сняв шапки, и тотчас донесли обо всем отцу. Подлый народец!

Разочаровавшись в попах, солдатах, слугах, мужиках, он еще питал радужные иллюзии относительно просвещенных студентов, гимназистов, преподавателей. Он попал в эту среду. Маменька направила Володеньку в Киевскую гимназию, где учились дети именитых семей южного дворянства. И тут… "Уж чего я не наслышался между офицерами и солдатами; но, признаюсь, никогда в армии я не слышал подобных мерзостей, как в этом благородном пансионе".

Правда, обличительные примеры, которые он приводит, не слишком впечатляющи. Скажем, какой-то учитель рассказывал им анекдоты о любовных похождениях Екатерины II и любил петь развеселую французскую песенку о том, что лучшая философия – это любить и наслаждаться.

Печерин вынес приговор всей системе образования: "Чего уж не преподавали в этой пресловутой гимназии! Даже психологию и римское право! Но все – ужасно поверхностно! Никто и ничему не учил и не учился основательно. Это была фразеология, фантасмагория, пыливглазабросание – словом, умственный разврат! Если не ошибаюсь, таков был дух всех лицеев, школ, гимназий того времени. Невольно подумаешь со Скалозубом, что лучше было бы учить там по-нашему: раз-два, а "книги сберечь для важных лишь оказий"".

Он не выдержал и года пребывания в лучшей киевской гимназии. Запросился домой. За ним прислали поводу с сопровождающим.

Было ему 16 лет. Из его романтических мечтаний лишь одно сохранилось в чистоте: любовь. Она обещала быть неземной. Случай представился самый благоприятный. Недалеко от их имения на крутом берегу Буга у руин старинной крепости стоял дом управляющего одним имением. У него, отставного полковника, была дочь 12–13 лет, по словам Печерина, "очень умненькая и очень недурная собою: роскошные каштановые волосы упадали на ее плечи, голубые глаза, греческий нос, розовые щечки. Ее обыкновенно звали Бетти, а официально Елизаветою Михайловною".

Более подходящего объекта для романтической любви представить трудно! "Все делалось буквально по Руссо, по его роману "Новая Элоиза"" – признавался Печерин. Встречи организовывал Кессман, который был и ее учителем. Весна, садовая калитка, старый сад, деревянный мостик, роща, невинный поцелуй, письмецо с локоном ее волос… "План жизни моей был готов. Я еду в университет, оканчиваю курс, получаю диплом, возвращаюсь в Хмельник и женюсь на ней".

Вдруг – жестокое столкновение с гнусной реальностью. Об их встречах узнали ее родители. Разразился скандал. Кессмана уволили и предложили в ближайшее время убираться вон. Он стал готовиться к отъезду.

"Вот тут влияние гимназии отозвалось на мне, – писал Печерин. – Место бескорыстной самопожертвованной дружбы заступил какой-то холодный расчетливый эгоизм. Как скоро я узнал, что Кессман впал в немилость, я охладел к нему. Я хотел быть порядочным человеком и стоять хорошо в глазах начальства. Я равнодушно смотрел на его приготовления к отъезду. Вот это-то равнодушие нанесло ему смертельный удар. Бедный Кессман! Не первый ты и не последний, что обманулся в русском юноше! Да где нам! Какого благородства от нас ожидать? Рабами мы родились, рабами мы живем, рабами и умрем".

В ночь перед отъездом Кессман, выпив бутылку вина, зарядил пистолет и выстрелил себе в сердце. "Я ходил после на его могилу не то, чтобы плакать, а так, чтобы совершить сентиментальный долг и покончить роман". Такой вот хороший мальчик Володенька Печерин. Если сподличает, тут же и оправдание: все мы, русские, – жалкие рабы.

И это пишет он, не сумевший жить нормально ни в каких кругах русского общества, привыкший быть возле маменьки, отгороженный от русских и от России, пребывающий в своем иллюзорном мире книжной романтики, но не имеющий сил и желания воплотить свои идеалы в жизнь. Он менее русский, чем немец Кессман, а вспоминает о своей национальной принадлежности только для самооправдания.

На его примере видно, как формируется диссидент, которому чужды данный народ, данная культура, данная страна. Ему надо, чтобы все это было переделано на его лад, приспособлено к его идеалам и потребностям. В отличие от революционеров-реалистов, учитывающих состояние общества, индивидуумы типа Печерина оставались прожектерами-западниками, подобно советским диссидентам. Ориентировались на цивилизацию Западной Европы книжную, рекламную, вожделенную.

У него была вполне нерусская черта: умение оправдываться, а не каяться. Даже трагедия Кессмана его ничему не научила. "После смерти Кессмана отец мой почти меня возненавидел. Он считал меня способным ко всему дурному" (отметим: он был в этом прав!). Да и любящая мама сделала все, чтобы укрепить в отце это мнение, а в сыне – дурные наклонности. Она перехватила любовные письма одной женщины, адресованные мужу, и заставила сына переписывать их набело. Возможно, полагала, что так покажет сыну, какие душевные муки она переживает, и он проникнется сочувствием и любовью к ней. Но послушный сынок испытал неприязнь и к родительнице, а отец, узнав о его поступке, вознегодовал.

"Я остался один, без дружбы и любви, – констатировал Владимир. – Мой ум принял серьезное направление". Добавим: как ему казалось. Он перечитал несколько раз собрание изречений знаменитых мыслителей древности. Пришел к заключению: "Внутренняя доблесть и независимость духа прекраснее всего на свете… и я сделался стоическим философом". Вот ведь как просто: прочитал несколько мудрых изречений – и тотчас сделался стоиком! В зрелые годы Печерин только добавил: "Я и теперь думаю, что это единственная философская система, возможная в деспотической стране".

Очень характерное отношение к философским убеждениям! Это для него не принципы жизни, не основания поступков, не руководство к действиям, а игра ума, способ приспособления к реальности, находясь к ней в тайной оппозиции.

Он прочел статью Вольтера о добродетельных квакерах (протестантской секте) и послал письмо Филадельфийскому обществу квакеров, прося принять его. "Не было ни семейной жизни, ни приятных родных воспоминаний; родина была для меня просто тюрьмою, без малейшего отверстия, чтобы дышать свежим воздухом". Нет, отверстие было: западноевропейская литература, возбуждавшая в нем мечты об иной жизни и отвращение к России.

Отец хотел записать его на военную службу. Маменька желала дать сыну наилучшее образование. Сам он панически боялся служить, полагая, что это его погубит физически и нравственно.

Однажды отец позвал его к себе, протянул пакет и сказал:

– Даю тебе 500 рублей. Поезжай в Харьков и купи себе диплом.

Владимир едва сдержался и постарался ответить с достоинством:

– Благодарю, но я ищу не диплома, а научных знаний.

Приведя этот эпизод, Печерин подчеркнул: "Но как же это рисует русские нравы, русский взгляд на вещи! В других странах стараются развить человека, а у нас об одном хлопочут – как бы сделать чиновника, а после этого хоть трава не расти".

Из частного случая – хула на все русские нравы и хвала другим странам. Словно там никто никогда не покупает дипломы, а у нас – все и всегда. Словно там стараются развить человека, а тут – унизить до состояния чиновника и холуя.

Спору нет, в русском обществе, как в любом другом, присутствовало стремление к званиям и чинам, добываемым с помощью денег и знакомств. Было пресмыкательство перед властью, приспособленчество (и поныне так). Позже Печерину довелось убедиться, что и на любезном его сердцу Западе дела обстоят так же, хотя и лицемерней.

Итак, пользуясь – незаслуженно – благами своей страны, он презирал ее. Его не беспокоил собственный паразитический образ жизни, а возмущало, что он, "молодой человек 18 лет, с дарованиями, с высокими отрешениями, с жаждою знания" вынужден прозябать "без наставника, без книг, без образованного общества, без семейных радостей, без друзей и развлечений юности, без цели в жизни… Ужасное положение!"

Этот привилегированный диссидент менее всего заботится о том, чтобы дать что-то хорошее Отечеству и народу, чтобы преодолевать трудности. О своих обязанностях перед обществом он не думал. Вновь и вновь восхищался иноземными нравами:

"В Англии, в Америке – молодой человек 18 лет, преждевременно возмужалый под закалом свободы, уже занимает значительное место среди своих сограждан. Родися он хоть в какой-нибудь Калифорнии или Орегоне – все ж у него под рукою, все подспорья цивилизации. Все пути ему открыты: наука, искусство, промышленность, торговля, земледелие и, наконец, политическая жизнь с ее славными борьбами и высокими наградами, – выбирай, что хочешь! Нет преграды. Даже самый ленивый и бездарный юноша не может не развиваться, когда кипучая деятельность целого народа беспрестанно ему кричит: вперед! Он начинает дровосеком в своей деревушке и оканчивает президентом в Вашингтоне! А я – в 18 лет едва-едва прозябал, как былинка, – кое-как пробивался из тьмы на божий свет; но и тут, едва я поднимал голову, меня ошелошивали русскою дубиною".

Тут немало несообразностей. Именно у Печерина были прекрасные возможности для любой деятельности. Ему не надо было идти из глухой деревни в Москву, как Ломоносову, служить солдатом, как Державину, или офицером, как Лермонтову. Глупа история о том, как "самый ленивый и бездарный юноша" благодаря кипучей активности народа становится президентом. Забывает он о том, как много юношей, в особенности с черным цветом кожи, трагически гибнут при "демократии" (в середине XIX века в Америке процветало рабовладение), а богатство Британии основано на порабощении и ограблении колоний.

Он зачитывается Байроном, из революционной поэзии которого черпает не идеи о подлости буржуазного общества или о мировой дисгармонии, а лишь дополнительную толику ненависти к России. Пишет:

Как сладостно отчизну ненавидеть,

И жадно ждать ее уничтоженья,

И в разрушении отчизны видеть

Всемирного десницу возрожденья!

(Это вполне согласуется с убежденностью "перестройщиков и реформаторов", разрушавших Великую Россию и самосознание народа.)

Судьба Печерина показывает, как много в нашей жизни значат идеалы и как можно не себя возвышать до них, а их приспосабливать к личным потребностям. Этот человек получил в России высшее образование, окончил Петербургский университет с отличием, два года стажировался в Германии. Вернувшись в Россию, преподавал в гимназии и университете, писал научные статьи, переводил Шиллера и античных авторов.

В одну из поездок за границу он решил не возвращаться. Четыре года скитался по Западной Европе, увлекался учениями республиканцев, социалистов, анархистов. Это не внесло успокоения в его душу, да и привык он более мечтать, чем действовать. Принял католичество, стал монахом, а затем и священником. Жил в Швейцарии, Германии, Франции, Англии, Ирландии. Прославился как проповедник.

В нем никогда не угасала жажда познания. Он изучил ряд языков, был хорощим переводчиком, интересовался естествознанием. Его можно считать одним из наиболее просвещенных, оригинальных и одаренных людей своего времени.

Скончался он в Дублине. Главный его труд – исповедь, написанная на закате дней: "Замогильные записки". Завершаются они так: "Ах, как бы мне хотелось, как бы мне хотелось оставить по себе хоть какую-нибудь память на земле русской!"

Не сбылось! Он пытался убежать от деспотичного отца, из деспотичного Отечества. Хотя более всего ему вредил затаенный, а потому и наиболее опасный деспотизм маменьки и заемных идей. Он лишился главной опоры в жизни: родимой земли, родного народа, русской культуры. Возможно, несмотря на свои шаткие убеждения и юношески-наивные мечтания о заморских странах, в глубине души он все-таки оставался русским.

Пример Печерина поучителен. Оригинальная, незаурядная личность, не лишенная дарований, – он так и не проявил себя в творчестве. А его современник Михаил Лермонтов достиг великих высот в поэзии и прозе, да и художником был хорошим, прожив сознательной жизнью всего 20 лет, тогда как Печерин – 70!

Н. А. Бугров

Бугров Николай Александрович (1837–1911) был самым влиятельным лицом в Нижнем Новгороде и всей губернии. "Миллионер, крупный торговец хлебом, владелец паровых мельниц, десятка пароходов, флотилии барж, огромных лесов". Так характеризовал его М. Горький. На примере этого купца и предпринимателя видно, что с конца XIX века в царской России власть капитала была решающей.

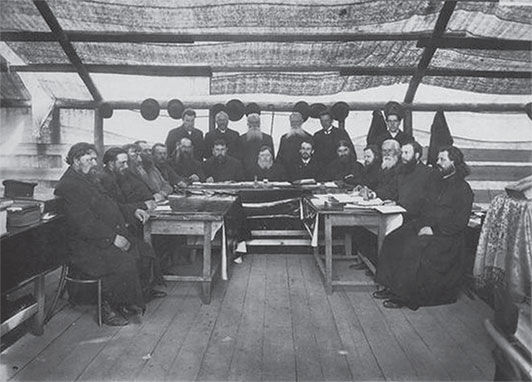

Президиум съезда старообрядцев с Н. А. Бугровым (в центре). Фотограф М. Дмитриев, 1904 г.

Бугров открыто поддерживал старообрядцев, "беспоповцев" и тайные сектантские скиты. По словам Горького: "Глава государственной церкви, нигилист и циник Константин Победоносцев писал… доклад царю о враждебной, антицерковной деятельности Бугрова, но это не мешало миллионеру упрямо делать свое дело. Он говорил "ты" взбалмошному губернатору Баранову, и я видел, как он в 96 году на всероссийской выставке дружески хлопал по животу Витте и, топая ногою, кричал на министра двора Воронцова".

Прочитав повесть Максима Горького "Фома Гордеев", Бугров, как сообщили автору, отозвался резко: "Это – вредный сочинитель, книжка против нашего сословия написана. Таких – в Сибирь сослать, подальше, на самый край". Повесть задела Бугрова за живое, и он пожелал встретиться с ее автором. Но Максим Горький, наслышанный не только о добрых, но и скверных делах "миллионщика", отказался от встречи.

Тем временем к писателю обратилась женщина, желавшая уехать к своему другу, заболевшему в ссылке у полярного круга. Ей требовалась крупная сумма, которой у Горького не было. После неудачных попыток занять деньги у знакомых, он вынужден был обратиться к Бугрову.

"С лица, измятого старостью, – вспоминал писатель, – на меня недоверчиво и скользко взглянули маленькие усталые глазки, веко одного из них было парализовано и отвисло, обнажая белок, расписанный красными жилками, из угла глаза, от переносицы, непрерывно текла слеза. Зрачки показались мне мутными, но вдруг в них вспыхнули зелененькие искры, осветив на секунду это мордовское лицо умильной усмешкой. И пожимая руку мою пухлой, но крепкой рукою, Бугров сказал:

– Честь городу нашему… Чайку попить не желаете ли со мною?"

За столом Бугров вел беседу основательно. Удивился, что Горький, побывав в ночлежке, смог выбиться в люди, стал писателем и смог изобразить русского купца, да еще с поучением. Узнав, зачем требуются Горькому деньги, Бугров их дал. От расписки отказался, но все-таки ее получил по настоянию Горького. Прощаясь, сказал:

– Иной раз позвольте лошадь прислать за вами, – вы далеко живете. Весьма прошу посетить меня.

…Странным образом в российской смуте конца XX века появились, будто вынырнув из бездны небытия, люди, всерьез, вроде бы, уповающие на бывшие и давно рухнувшие опоры Российской империи: "Самодержавие – православие – народность". Мол, тут-то и заключена формула возрождения постсоветской России.

А умный, немало повидавший и продумавший купец-миллионщик Бугров более ста лет назад (!) убедился в бессилии такого магического заклятья, выдуманного человеком, далеким от жизни народа, чиновником, привычным к службе, а не труду. В беседах с молодым писателем Бугров порой высказывал мысли крамольные. О Николае II отзывался с пренебрежением:

– Не горяч уголёк. Десяток слов скажет – семь не нужны, а три – не его. Отец тоже не великого ума был, а все-таки – мужик солидный, крепкого замеса, хозяин. А этот – ласков, глаза бабьи.

Он прибавил зазорное слово и вздохнул, говоря:

– Не по земле они ходят, цари, не знают они, как на улице живут. Живут, скворцы в скворечнях, во дворцах своих, но даже тараканов клевать не умеют – и выходят из моды. Не страшны стали. А царь – до той минуты владыка, покуда страшен.

По словам Бугрова, даже его дворник Михайло, служивший прежде в охране Александра III, высказался о новом царе без всякого уважения: "Не велик у нас царь! И лицом неказист, и роста недостойного для столь большого государства".

Как сторонник старой веры, не признающей "никонианства", Бугров без уважения отзывался о православной церкви. Вера в Бога, по его наблюдениям и разумению, сильно пошатнулась в народе. Он привел такой случай.

В глухое село Заволжья школьный учитель привез фонограф и решил показать его мужикам. Когда из небольшого деревянного ящика раздался голос человека, запевшего русскую песню, мужики обомлели и насупились, а старик крикнул:

– Заткни его, так распротак!

Учитель попытался объяснить действие машинки, но мужики решили: "Сжечь дьяволову игрушку!"

Тогда учитель поставил валик с церковным песнопением. Потрясенные мужики ушли. Старик, придя домой, сказал: "Собирайте меня, умереть хочу". Надел смертную рубаху, лег под образа и через неделю помер. А по селу пошел слух о скором конце света, о чертях в ящике, которые молитвы поют. Иные пьянствовать начали. Разладилась жизнь.

– Даже у нас в лесах покачнулся бог, – говорил Бугров. – Величие его будто бы сократилось. Любовности нет к нему, и как бы в забвение облекается. Отходит от людей. Фокусы везде. Фокусами заслоняют чудо жизни, созданной им.

Философия жизни у Бугрова была трудовая:

– В человеке одна годность – к работе. Любит, умеет работать – годен. Не умеет? Прочь его… Я бы кресты и ордена за работу давал – столярам, машинистам, трудовым черным людям. Успел в своем деле – вот тебе честь и слава. Соревнуй дальше. Когда всю землю поднимем, да в работу толкнем, тогда жить просторнее будет. Народ у нас хороший…