Затем Достоевский начинает выпускать "Дневник писателя" отдельными выпусками в виде небольшого журнала, выходившего примерно раз в месяц. Сюда входили не только статьи и очерки, но и небольшие художественные произведения – маленькие рассказы и повести. Такой рассказ – "Мальчик у Христа на елке" – вы прочитаете в этой книге (в "Дневнике писателя" было напечатано и воспоминание о мужике Марее).

В основе рассказа "Мальчик у Христа на елке" лежит стихотворение немецкого поэта Фридриха Рюккерта "Елка сироты", где говорится о том, как в вечер накануне Рождества мальчик-сирота бегает в отчаянии по улицам: везде елки, тепло, радость, а его нигде не принимают. Он обращается к Христу, и Христос спускается к нему со словами: "Я никогда не забуду о тебе, даже если все остальные забыли". Ангелы забирают мальчика на Небо, к сияющей елке, к Христу. Но у Достоевского так точно описаны страдания именно петербургского нищего ребенка, что даже мы сейчас, через сто с лишним лет, будто видим его и мучаемся вместе с ним. Да, таких несчастных детей Бог никогда не забывает и дарует им счастье на Небе, но здесь, на земле, их муки – на совести каждого из нас, каждого, кто прошел мимо, кто не принял такого мальчика в свой дом, не отогрел его. Сам мальчик даже перед смертью думает о других – о своей матери, о таких же, как он, страдающих мальчиках и девочках.

Рассказ "Мальчик у Христа на елке", вместе с "Мужиком Мареем", сам Достоевский ценил больше всех остальных художественных произведений, напечатанных в "Дневнике писателя". "Мальчика…" он часто читал на литературных вечерах для детей или на благотворительных чтениях, где собирались деньги для помощи бедным детям.

Романы Достоевского и "Дневник писателя" принесли ему большую известность и любовь читателей во всей России. Он получал сотни писем из больших и маленьких городов, отвечал на них, с ним делились своими мыслями и пожилые, и очень молодые люди, у него спрашивали совета. Были случаи, когда к нему заходили с улицы незнакомые люди, чтобы узнать мнение писателя по тому или иному вопросу. Это, как он сам говорил, братское общение со всей Россией очень помогло ему при создании "Братьев Карамазовых": в содержании этого романа сосредоточены все важнейшие проблемы российской жизни того времени.

Главный герой романа – Алеша Карамазов, с ранних лет искренне поверивший в Бога и ушедший в монастырь, с намерением остаться там навсегда и стать монахом. Но его духовный учитель, старец Зосима, видя, что у Алеши по-настоящему чистое сердце, светлая душа и крепкая воля, что он умеет общаться с самыми разными людьми, считает: он гораздо нужнее будет за пределами монастыря, он сможет помочь и своим близким, и окружающим людям, живя, как говорится, "в миру" (то есть не монашеской уединенной, а обычной жизнью). Старец отправляет его "в мир".

Достоевский планировал написать две части романа, но успел закончить только первую, в которой отражена лишь молодость Алеши. Главная его деятельность должна была развернуться во второй части. Но и написанная первая часть – это огромный и сложный мир, содержащий множество глубоких идей и "вечных вопросов". Их называют "вечными", потому что они волновали и мучили людей и сто, и тысячу, и две тысячи лет назад и будут мучить еще долго. Есть ли Бог, и если есть, как Он допускает, чтобы на земле творилось так много зла; свободен ли человек в своих поступках, и если да, то хорошо ли это, – или только немногим избранным полагалось бы даровать свободу, а для остальных лучше было бы полное подчинение; в чем счастье – в хлебе, то есть в материальном достатке, или в духовном совершенстве, и что для человека главнее; как победить зло на земле и в себе самом; виноват ли человек, не сделавший ничего дурного, а только пожелавший это; почему страдают невинные дети?

Попробуем кратко пересказать содержание романа, чтобы был понятен тот довольно большой отрывок из него, которым завершается эта книга. Алеша – младший сын злого и эгоистичного помещика Федора Павловича Карамазова. У Алеши два старших брата. Дмитрий – офицер в отставке, шумный, буйный, любящий выпить и погулять, но чистый душой и искренний человек. Иван – мыслитель и философ, преуспевающий столичный литератор. По ряду обстоятельств они собираются вместе в доме отца, в маленьком провинциальном городе Скотопригоньевске. Сыновья не любят отца, всю жизнь обижавшего и обделявшего их. Любви нет даже у Алеши, хотя он, в отличие от братьев, относится к отцу с состраданием и сочувствием.

Дмитрий приехал с тем, чтобы получить от отца положенные ему по наследству деньги, – деньги эти очень нужны ему, чтобы заплатить мучающий его долг, три тысячи. У Федора Павловича служит лакеем Павел Смердяков – по слухам, четвертый, незаконный его сын. Со Смердяковым любит беседовать Иван, просвещая его с высоты своей образованности и растолковывая ему свои передовые теории. Теории же эти сводятся вот к чему. Если Бог, добрый и милосердный, действительно существует, то как Он допускает страдания невинных детей (Иван специально собирает факты действительно ужасных страданий и мучений детей из газет и рассказов очевидцев)? Взрослые, по его мнению, уже совершили в своей жизни разные греховные поступки, и можно считать, что их страдания – наказание за зло. Но дети-то страдают за что? И если Церковь обещает нам "в конце веков" рай, мировую гармонию, то как можно принять такую гармонию, на пути к которой были страдания детей, да пусть хоть одна слезинка одного ребенка? И Иван гордо заявляет: я возвращаю Богу мой "билет" в рай. А для человека, выбравшего такой путь или решившего, что Бога вовсе нет, – "все позволено". Ибо если мир стоит не на любви и доброте, а жизнь человека заканчивается с его земной смертью, то зачем следовать каким-то принципам и идеалам?

Но сильный ум Ивана – впрочем, не только его, но и многих мыслителей прошлого – не может понять простую вроде бы вещь. В Библии – книге, в начале которой рассказывается о том, как Бог сотворил мир и человека, – сказано, что человек был создан по образу и подобию Божиему. Это менее всего означает, что между человеком и Богом есть внешнее сходство. Главное: человек наделен, как и Бог, свободой. И все, что каждый из нас делает, – работа, помощь другим людям, добрые дела, вообще отношения с окружающим миром, – имеет смысл и ценность, только если совершается по нашей свободной воле. Если человек делает что-то из-под палки, по принуждению, то, во-первых, он тут же перестанет это делать, как только принуждение прекратится. Во-вторых, делать он это будет плохо, ибо без любви и без души, со злостью и раздражением. В-третьих, пользы и смысла от этого не будет, потому что ближние лучше обойдутся без помощи, смешанной со злостью. Конечно, живя среди людей, мы порой обязаны делать что-то не по своей воле – например, рано вставать и идти в школу или на работу, выполнять разные бытовые дела, – но в итоге все равно ведь мы делаем это ради любви к кому-то или чему-то, то есть опять-таки по нашей свободной воле. Так же обстоит дело и с верой. Только такая вера ценна, которая основана на свободной воле человека. Если бы Бог явился всем людям зримо и очевидно, во всем своем могуществе и великолепии, людям бы оставалось только упасть на колени перед Ним и рабски поклоняться Ему.

Если бы Бог постоянно вмешивался в жизнь людей – и за добрые дела тут же награждал, а за дурные – наказывал, мир был бы похож на клетку с дрессированными животными. Людям дана свобода выбрать добро или зло. Те, кто выбрал зло, мучают себя и окружающих (в том числе и беззащитных детей), а результаты и последствия этого почему-то называют Божьим наказанием, то есть попросту люди перекладывают собственную вину на Бога (а некоторые – на силы зла, на черта и тому подобное; это делает и Иван). И если тебя действительно мучит существующее на земле зло, начни борьбу с ним в самом себе – по цепочке (ведь все на земле неразрывно связано) начнет меняться и остальной мир. Гораздо легче объявить, что в окружающем мире правит зло, и снять с себя ответственность за него; "количество" зла от этого только увеличится. Так и происходит в судьбе Ивана.

Неожиданно ночью находят тело убитого Федора Павловича, из его комнаты похищены деньги. Подозрение сразу падает на Дмитрия, который незадолго перед тем грозился убить отца и добыть нужные ему деньги. Все улики против него, ему предстоит суд. Но перед самым судом Иван узнает, что убил и ограбил отца лакей Смердяков, наслушавшись его, Ивана, рассуждений о том, что "если Бога нет, то все позволено". Мало того, задумав убийство, Смердяков дал понять Ивану, что, если он уедет, отца убьют. Тот, втайне желая, чтобы убийство совершилось и виноват оказался Дмитрий, уезжает. Смердяков воспринимает отъезд как одобрение своих замыслов. Осознав все это, Иван приходит в ужас и решает на следующий день явиться в суд и признаться. Но напряжение происшедшего оказывается слишком велико, и он сходит с ума. А Смердяков, лишившись поддержки Ивана (в которой был уверен), кончает жизнь самоубийством. В результате Дмитрий, в невиновности которого убежден только Алеша, осужден и приговорен к каторге.

Все главные проблемы романа по-своему отражаются и в мире "мальчиков". Здесь есть как бы маленькая копия Ивана – Коля Красоткин, тоже претендующий на то, чтобы быть "сильной личностью". В духе "прогрессивных" идей того времени Коля тоже рассуждает свысока о том, что "я, знаете, никогда не отвергаю народа… я всегда готов признать ум в народе… с народом надо умеючи говорить… я верю в народ и всегда рад отдать ему справедливость, но отнюдь не балуя его…"; "Я социалист… я неисправимый социалист… Я воображаю иногда… что надо мной все смеются, весь мир, и я тогда, я просто готов уничтожить весь порядок вещей". Тут это еще смешно, но сколько бед совсем скоро принесут России такие Коли Красоткины, когда немного подрастут, но не наберутся ума! Да и сегодня разве нет таких Красоткиных?

А между тем претендующий на роль "учителя народа" Коля обнаруживает свое полное непонимание жизни даже в отношениях с маленьким Илюшей. Сначала он берется "опекать" его, затем, когда Илюша полностью доверяется ему, он бросает его – в "воспитательных целях". Когда Илюша, соблазненный Смердяковым (как сам Смердяков – Иваном), совершает зло по отношению к бездомной собаке – подбрасывает ей бритву в хлебе и испытывает страшные муки совести после этого, Коля, найдя собаку, не спешит обрадовать Илюшу, хотя известие, что собака жива, могло бы спасти больного мальчика. Он много дней дрессирует собаку, чтобы "произвести эффект" у постели больного Илюши. Но болезнь уже зашла далеко: маленький Илюша умирает.

В связи с этой историей "мальчиков" хотелось бы сказать и о другом. В каждом детском коллективе есть кто-то один или несколько человек, кого преследуют насмешками (а то и похуже), отторгают, обижают, не принимают к "своим". Это обычно делается для того, чтобы "своим" утвердиться в сознании собственной значительности и ценности. Если вы из тех, кто преследует, прочитав "Мальчиков", задумайтесь: может, тот, с кем вы так поступаете, такой же Илюшечка.

И Илюша, и его отец – бедный, униженный, но оттого еще более обидчиво-гордый капитан Снегирев, и Коля Красоткин, и остальные мальчики – все поначалу встречают Алешу враждебно, настороженно, агрессивно. Илюша даже бросает в него камнями и прокусывает палец. Алеша мог бы ответить такой же агрессией: ударить, оскорбить, обидеть, тем более что он-то ни перед кем из этих людей не виноват. Но Алеша во всех случаях отвечает смирением и любовью, и люди преображаются, злоба и ожесточение, как корка, спадают с их сердец, и вскоре они уже становятся преданными друзьями и даже учениками Алеши.

Здесь – две важнейшие в романе (и в жизни нашей) истины. Как учил Алешу старец Зосима, "когда сталкиваешься с грехом людским и спрашиваешь себя: взять ли силой или смиренной любовью? – всегда решай: возьму смиренной любовью. Решишься – так раз навсегда и весь мир покорить возможешь". Хотя может показаться, что это глупо и просто невозможно, особенно в нынешнее время, поверьте: эта истина оказывается истиной всегда. (Конечно, так следует поступать лишь тогда, когда не надо защищать себя, а тем более другого от действительно сильного, нападающего зла – тут, Достоевский всегда подчеркивал, надо противопоставить злу силу и обезвредить его.) И второе. Нет человека, который мог бы сказать: я не виноват в зле, творящемся в мире. Задумайтесь и увидите, сколько плохого можно было бы избежать, поступи мы сами когда-то по-другому. Важно осознать это как можно раньше – как мальчики из "Братьев Карамазовых". Жизнь – не только счастье, но и труднейшее испытание с самых ранних лет.

В начале 1880 года в Москве состоялись торжества, посвященные открытию памятника А. С. Пушкину на Страстной (ныне Пушкинской) площади. На этих торжествах, вместе со многими писателями и общественными деятелями, выступал и Достоевский. Он произнес вдохновенную речь о своем любимом поэте. Она до сих пор остается, может быть, самым лучшим и мудрым из всего, что написано и сказано о Пушкине. Восторг слушавших был так велик, что люди падали в обморок, мирились друг с другом те, кто враждовал много лет…

Правда, уже на следующий день в обществе развернулись жаркие споры по поводу этой речи. Споры, продолжающиеся и до сих пор…

Речь о Пушкине, возражения спорившим с ней и другие материалы составили последний выпуск "Дневника писателя" – январский за 1881 год. В конце января у Достоевского обострилась болезнь легких, которой он давно страдал. 28 января (по старому стилю) ему стало совсем плохо. Он попросил жену открыть Евангелие (то самое, что привез с каторги) и прочесть первые открывшиеся строки. Это были строки Евангелия от Матфея, где повествуется о том, как Иоанн Креститель, к которому приходит креститься Христос, не решается крестить Его. "Иоанн же удерживал Его и говорил: "Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?" Но Иисус сказал ему в ответ: "Не удерживай; ибо так надлежит нам исполнить всякую правду"". "Ты слышишь, – сказал жене Достоевский, – "не удерживай" – значит, я умру". Через несколько часов его не стало.

Здесь удалось показать, может быть, лишь одну сотую сложнейшего и интереснейшего мира Достоевского. Вот уже много десятков лет миллионы людей во всем мире изучают его произведения, спорят о них, учатся у него пониманию глубины, сложности и радости жизни. Сегодня в этот мир вступаете и вы. Читайте его, размышляйте, соглашайтесь или спорьте с ним. Не будьте только равнодушны к жизни и к ее "вечным вопросам", и тогда можно будет сказать, что вы идете путем Достоевского. Счастья вам!

Карен Степанян

Записки Вареньки Доброселовой

(из романа "Бедные люди").

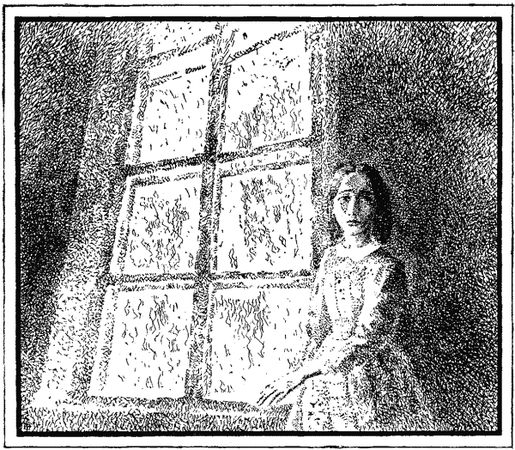

© Рис. Д. Штеренберга, 1971

I

Мне было только четырнадцать лет, когда умер батюшка. Детство мое было самым счастливым временем моей жизни. Началось оно не здесь, но далеко отсюда, в провинции, в глуши. Батюшка был управителем огромного имения князя П-го, в Т-й губернии. Мы жили в одной из деревень князя, и жили тихо, неслышно, счастливо… Я была такая резвая маленькая: только и делаю, бывало, что бегаю по полям, по рощам, по саду, а обо мне никто и не заботился. Батюшка беспрерывно был занят делами, матушка занималась хозяйством; меня ничему не учили, а я тому рада была. Бывало, с самого раннего утра убегу или на пруд, или в рощу, или на сенокос, или к жнецам – и нужды нет, что солнце печет, что забежишь сама не знаешь куда от селенья, исцарапаешься об кусты, разорвешь свое платье, – дома после бранят, а мне и ничего.

И мне кажется, я бы так была счастлива, если б пришлось хоть всю жизнь мою не выезжать из деревни и жить на одном месте. А между тем я еще дитею принуждена была оставить родные места. Мне было еще только двенадцать лет, когда мы в Петербург переехали. Ах, как я грустно помню наши печальные сборы! Как я плакала, когда прощалась со всем, что так было мило мне. Я помню, что я бросилась на шею батюшке и со слезами умоляла остаться хоть немножко в деревне. Батюшка закричал на меня, матушка плакала; говорила, что надобно, что дела этого требовали. Старый князь П-й умер. Наследники отказали батюшке от должности. У батюшки были кой-какие деньги в оборотах в руках частных лиц в Петербурге. Надеясь поправить свои обстоятельства, он почел необходимым свое личное здесь присутствие. Все это я узнала после от матушки. Мы здесь поселились на Петербургской стороне и прожили на одном месте до самой кончины батюшки.

Как тяжело мне привыкать к новой жизни! Мы въехали в Петербург осенью. Когда мы оставляли деревню, день был такой светлый, теплый, яркий; сельские работы кончались; на гумнах уже громоздились огромные скирды хлеба и толпились крикливые стаи птиц; все было так ясно и весело, а здесь, при въезде нашем в город, дождь, гнилая осенняя изморозь, непогода, слякоть и толпа новых, незнакомых лиц, негостеприимных, недовольных, сердитых! Кое-как мы устроились. Помню, все так суетились у нас, все хлопотали, обзаводились новым хозяйством. Батюшки все не было дома, у матушки не было покойной минуты – меня позабыли совсем. Грустно мне было вставать поутру, после первой ночи на нашем новоселье. Окна наши выходили на какой-то желтый забор. На улице постоянно была грязь. Прохожие были редки, и все они так плотно кутались, всем так было холодно.

А дома у нас по целым дням была страшная тоска и скука. Родных и близких знакомых у нас почти не было… Ходили к нам довольно часто люди по делам. Обыкновенно спорили, шумели, кричали. После каждого посещения батюшка делался таким недовольным, сердитым: по целым часам ходит, бывало, из угла в угол, нахмурясь, и ни с кем слова не вымолвит. Матушка не смела тогда и заговорить с ним и молчала. Я садилась куда-нибудь в уголок за книжку – смирно, тихо; пошевелиться, бывало, не смею.

Три месяца спустя по приезде нашем в Петербург меня отдали в пансион . Вот грустно-то было мне сначала в чужих людях! Все так сухо, неприветливо было, – гувернантки такие крикуньи, девицы такие насмешницы, а я такая дикарка. Строго, взыскательно. Часы на все положенные, общий стол, скучные учителя – все это меня сначала истерзало, измучило. Я там и спать не могла. Плачу, бывало, целую ночь, длинную, скучную, холодную ночь. Бывало, по вечерам все повторяют или учат уроки; я сижу себе за разговорами или вокабулами , шевельнуться не смею, а сама все думаю про домашний наш угол, про батюшку, про матушку, про мою старушку няню, про нянины сказки… ах, как сгрустнется!