С этой точки зрения понятно также, что существо нашей теории оказывается незатронутым возражением примерно такого рода: те бесформенные знаки, коими пользуется живописный стиль, не представляют чего либо особенного, потому что, когда мы смотрим на картину издали, не связанные между собою пятна все же снова соединяются в законченную форму, и ломаные линии находят успокоение в кривой, так что в результате получается то же впечатление, что и в старом искусстве; оно лишь достигнуто другими путями и потому производит более интенсивное действие. Однако фактически дело обстоит не так. Портрет XVII века не только изображает голову с большой иллюзионной силой: то, что отличает Рембрандта от Дюрера по существу, есть вибрирование картины в целом, которое сохраняется и в те моменты, когда значки, изображающие форму, перестают восприниматься глазом обособленно друг от друга. Конечно, иллюзионное действие чрезвычайно усиливается от того, что зрителю бывает необходимо совершить самостоятельную работу построения картины: в известном смысле можно сказать, что отдельные мазки кисти сливаются вместе только в акте созерцания. Однако возникающая таким образом картина по существу не сравнима с картиной линейного стиля: явление продолжает как бы парить в воздухе и не должно быть закреплено в тех линиях и плоскостях, которые так важны для осязания.

Больше того: можно утверждать, что бесформенный рисунок вовсе не должен исчезать. "Живописная" живопись не есть стиль, требующий рассматривания картины издали, так чтобы фактура становилась невидимой. Для нас будет потеряно лучшее, если мы не увидим мазков кисти Веласкеса или Франса Гальса. Взаимоотношение совершенно ясно, когда перед нашими глазами лежит простой рисунок. Никому не придет в голову отодвинуть рембрандтовский офорт на такое расстояние, чтобы отдельные линии перестали быть видимыми. Конечно, это не прекраснолинейный рисунок гравюры на меди классической эпохи, но отсюда вовсе не следует, что линии вдруг утратили всякое значение; напротив, их необходимо видеть, эти новые, беспорядочные линии, изломанные и разбросанные, нагроможденные одна на другую, - видеть, как они есть. Это нисколько не мешает появлению впечатления желательной формы.

Последнее замечание. Так как даже самое совершенное воспроизведение природного явления остается все еще бесконечно отличным от действительности, то то обстоятельство, что линейный стиль больше заботится о создании осязательного, чем зрительного образа, не может служить признаком его меньшей ценности. Чисто оптическое восприятие мира есть только одна из возможностей, не более. Наряду с ним всегда будет существовать потребность в искусстве, которое схватывает не одну только зыблющуюся видимую сторону мира, но пытается отдать должное осязательным наблюдениям над бытием. Всякое преподавание следует, поэтому, строить так, чтобы давалось ознакомление с обоими направлениями.

Конечно, в природе существуют вещи более соответствующие живописному стилю, чем графическому; но было бы предрассудком думать, будто старое искусство на этом основании должно было чувствовать область своего применения более узкою. Оно умело изобразить все, что хотело: мы получим правильное представление о его мощи, если вспомним, как оно в конце концов нашло линейное выражение даже для самых непластических предметов: для кустарника и волос, для воды и облаков, для дыма и огня. Да и правильно ли, вообще, утверждение, будто эти предметы труднее передать при помощи линии, чем пластические тела? Как в звоне колоколов можно слышать любые слова, так и видимый мир можно воспринимать самым различным способом, и никто не в праве сказать, будто один способ является более истинным, чем другой.

4. Исторические и национальные особенности

Если какой нибудь факт истории искусств приобрел всеобщую известность, то им является факт графической сущности примитивов, осложненной затем добавлением светотени, которая в заключение стала играть руководящую роль, т. е. сообщила искусству живописный стиль. Ни для кого не будет, следовательно, новостью услышать, что линейность хронологически предшествовала живописности. Однако если мы зададимся целью привести типические примеры линейного стиля, то должны будем прийти к выводу, что их следует искать не среди примитивов XV века, но лишь у классиков XVI, Лионардо в нашем смысле линейнее, чем Боттичелли, и Гольбейн Младший линейнее, чем его отец. Современное развитие не начинается линейным типом, но лишь постепенно вырабатывает его из еще нечистого зачатка стиля. То обстоятельство, что свет и тень в XVI веке становятся более крупными факторами, нисколько не подрывает главенства линии. Конечно, и примитивы графичны, но я сказал бы: они много пользовались линией, но не использовали всех ее возможностей. Быть связанным линейным видением и сознательно работать над линией - вещи различные. Совершенно свободное обращение с линией начинается как раз в тот момент, когда противоположный элемент, т. е. свет и тень, достигает зрелости. Обстоятельством, определяющим линейный характер стиля, является не наличность, вообще, линий, но - как уже сказано - лишь впечатление, которое они производят, сила, с которой они принуждают глаз следовать за ними. Контур классического рисунка обнаруживает неограниченную мощь: на нем сосредоточено все ударение, и он является носителем декоративности. Он насыщен выразительностью, и на нем покоится вся красота. Какие бы картины XVI столетия нам ни попались на глаза, в них всегда доминирует линейная тема; красота и выразительность линии в них одно и то же. В пении линии раскрывается истина формы. Великая заслуга чинквечентистов в том, что они с идущей до конца последовательностью подчинили видимую сторону вещей линии. По сравнению с рисунком классиков линейность примитивов только робкая попытка.

В этом смысле мы с самого начала приняли Дюрера за исходный пункт. Что же касается понятия живописности, то, хотя никто не станет возражать, что живописность связывают главным образом с Рембрандтом, однако история искусств употребляет это понятие применительно к гораздо более ранним явлениям; больше того, оно находит себе место в непосредственном соседстве с классиками линейного искусства. Мы называем Грюневальда живописным по сравнению с Дюрером, среди флорентийцев Андреа дель Сарто - признанный "живописец", все венецианцы в совокупности - живописная школа по сравнению с флорентийцами, и, наконец, мы не будем в состоянии характеризовать Корреджо, не прибегая к признакам, определяющим живописный стиль.

Здесь бедность языка мстит за себя. Чтобы обозначить все переходные ступени, потребовалась бы тысяча слов. Все время приходится иметь дело с относительным суждением: по сравнению с тем стилем, этот стиль может быть назван живописным. Грюневальд, конечно, живописнее Дюрера, но рядом с Рембрандтом он все же тотчас определяется как чинквечентист, т. е. как человек силуэта. Мы приписываем Андреа дель Сарто специфически живописный талант; действительно, нельзя не согласиться, что этот художник больше других смягчает контур, и плоскости его драпировок оживлены своеобразным трепетом, однако и он остается в сущности в рамках пластического ощущения, и с "живописностью" правильнее было бы несколько повременить. Если осмотрительно пользоваться нашими понятиями, то и венецианцев нельзя считать художниками, преодолевшими линейный стиль. Отдыхающая Венера Джорджоне такое же линейное произведение искусства, как Сикстинская Мадонна Рафаэля.

Корреджо больше, чем другие его соплеменники, освободился от господствующих представлений. У него отчетливо заметна попытка преодолеть линию как руководящий элемент. Правда, и Корреджо постоянно пользуется линиями - длинными, всюду проникающими линиями, - однако он большею частью настолько усложняет их ход, что глазу становится трудно следовать за ними; его светотень оживляется переливами и искорками: она как будто приобретает самостоятельное движение и хочет отделиться от формы.

Итальянский барокко мог примкнуть к Корреджо. Но более важным для европейской живописи стало движение, начатое поздним Тицианом и Тинторетто. Здесь были сделаны шаги решающего значения, которые привели к изображению видимости; вскоре затем отпрыск этой школы, Греко, вывел отсюда следствия, в своем роде непревзойденные до сих пор.

Мы не занимаемся здесь историею живописного стиля, но лишь пытаемся построить его общее понятие. Известно, что движение к цели не бывает равномерным, и что отдельные достижения всегда сменяются срывами. Проходит немало времени, прежде чем достигнутое единицами усваивается широкою массою; то здесь, то там развитие как будто даже обращается вспять. В целом, однако, можно констатировать единый процесс, продолжающийся вплоть до конца XVIII века и достигающий своего последнего цветения в картинах Гварди или Гойя. Затем наступает резкий перелом. Кончилась целая глава истории западно-европейского искусства, следующая же начинается новым признанием господства линии.

Ход истории искусства, рассматриваемый в общих чертах, приблизительно одинаков на юге и на севере. И там и здесь начало XVI века является периодом классического линейного стиля, и юг и север в XVII веке переживают эпоху живописности. Можно показать принципиальную родственность Дюрера и Рафаэля, Массейса и Джорджоне, Гольбейна и Микеланджело, с другой же стороны, Рембрандт, Веласкес и Бернини, при всем своем различии, вращаются вокруг одного общего центра. Если присмотреться внимательнее, то можно, конечно, обнаружить, что с самого начала картина осложняется весьма отчетливой противоположностью национального восприятия. Италия, которая уже в XV веке обладала очень ясно выраженным ощущением линии, в XVI веке стала в подлинном смысле высшей школой "чистой" линии, и позже итальянский барокко никогда не заходил так далеко, как север, в (живописном) разрушении линии. Для пластического чувства итальянцев линия всегда была в большей или в меньшей степени элементом, в котором складывалась всякая художественная форма.

Может показаться удивительным, что аналогичное утверждение не имеет силы по отношению к родине Дюрера, потому что мы слишком привыкли видеть своеобразную силу старого немецкого искусства именно в твердом рисунке. Однако классический немецкий рисунок, который лишь медленно и с большим трудом отрывается от позднеготического живописного клубка, мог, конечно, временами искать для себя образец в итальянской линейности, однако в основе своей он никогда не испытывал склонности к изолированной чистой линии. Немецкая фантазия легко переплетает одну линию с другою, вместо ясного простого пути появляется клубок линий, линейная ткань; светлые и темные пятна рано начинают жить собственной живописной жизнью, и отдельные формы тонут в волнах проникающего всю картину движения.

Другими словами: Рембрандт, которого итальянцы так и не могли понять, был рано подготовлен на севере. Примеры, подобранные нами из истории живописи, естественно, сохраняют свое значение также для истории пластики и архитектуры.

Рисунок

1

Чтобы сделать наглядной противоположность линейного и живописного стилей, рекомендуется искать примеры прежде всего в области чистого рисунка.

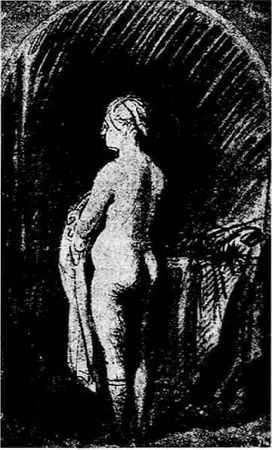

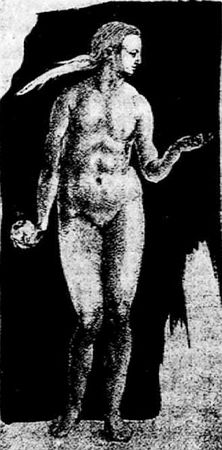

Начнем с сопоставления листов Дюрера (9) и Рембрандта (10). Возьмем листы, на которых в обоих случаях изображен один и тот же предмет: обнаженная женская фигура. Оставим на время без внимания то обстоятельство, что в одном случае мы имеем дело с штудией натуры, а в другом - с более абстрактной фигурой, и что рисунок Рембрандта хотя и не лишен картинообразной законченности, однако, все же есть лишь набросок, между тем как работа Дюрера выполнена чрезвычайно тщательно, как подготовительный рисунок для гравюры на меди; различие технического материала - в одном случае перо, в другом случае карандаш - также имеет лишь второстепенное значение. Столь различный характер этих рисунков обусловлен прежде всего тем, что в одном случае впечатление касается осязательных, в другом - зрительных качеств. Фигура, как светлое пятно на темном фоне - вот первое впечатление от Рембрандта; в более раннем рисунке фигура тоже положена на черную фольгу, но не для того, чтобы из темноты выступило светлое пятно, а только, чтобы еще резче выделить силуэт: главное ударение падает на обегающую вокруг фигуры линию. У Рембрандта эта линия утратила свое значение; она не является больше главной выразительницей формы и не заключает в себе никакой особенной красоты. Кто пожелает проследить ее всю, тот скоро заметит, что это едва ли возможно.

Вместо непрерывной равномерно бегущей контурной линии XVI века появляется разорванная линия живописного стиля.

Пусть мне не возражают, что это лишь эскизная манера, и что те же самые ищущие, нащупывающие приемы встречаются во все времена. Конечно, рисунок, который бегло набрасывает на бумагу лишь приблизительные очертания фигуры, тоже будет пользоваться несвязанными линиями, однако линия Рембрандта остается разорванной даже на совершенно отделанных листах. Она не должна закрепляться в осязаемый контур, но всегда сохраняет трепетный характер.

Если мы станем анализировать штрихи моделировки, то и здесь совершенно прозрачная растушевка более старого листа выдает его принадлежность к чистому линейному искусству. Линия за линией тянутся с равномерной ясностью, и каждая из них как будто знает, что она прекрасная линия и прекрасно сочетается со своими подругами. Но служа определенному образу, они следуют за движением пластической формы, и только линии теневых мест отрываются от формы. Эти замечания неприложимы к стилю XVII века. Весьма разнообразные, то легко, то с трудом распознаваемые в рисунке и в тушевке штрихи имеют теперь только одно общее свойство: они действуют как масса и в общем впечатлении целого почти пропадают. Трудно было бы сказать, по какому правилу они образованы; одно лишь ясно: они больше не подчинены форме, т. е. не сообразуются с пластическим осязательным чувством, но передают скорее чисто оптическое явление, нисколько, впрочем, не в ущерб впечатлению телесности. Рассматриваемые в отдельности штрихи эти кажутся нам совершенно бессмысленными, но для суммирующего взора, они, как уже сказано, сливаются в одно своеобразно богатое впечатление.

И замечательно: эта манера рисования умеет передать даже особенности материала. Чем более наше внимание отвлечено от пластической формы, как таковой, тем живее нас заинтересовывают поверхности предметов: каковы тела на ощупь? Человеческое тело у Рембрандта отчетливо воспринимается как мягкое вещество, легко уступающее давлению, в то время как фигура Дюрера в этом отношении остается нейтральной.

Мы спокойно соглашаемся, что нельзя, не обинуясь, поставить знак равенства между Рембрандтом и XVII веком, и что еще менее допустимо судить о немецком рисунке классической эпохи по одному образцу, но именно своей односторонностью этот образец поучителен для сравнения, стремящегося прежде всего к возможно более яркому изображению противоположности между понятиями.

Значение перемены стиля для понимания деталей формы станет еще яснее, если мы перейдем от темы целой фигуры к теме одной только головы.

9 Дюрер, Альбрехт. Ева, рис., Лондон (Lippmann, 235)

Особенности дюреровского рисунка головы обусловлены далеко не одними только художественными качествами его индивидуальной линии, но вообще широким применением линий - длинных, равномерно проведенных линий, - в которые все заключено и которые так удобно воспринимать; свойство это, одинаково присущее как Дюреру, так и его современникам, составляет ядро всего зрелища. Примитивы выполняли задачу тоже графически, и какая нибудь голова в общих чертах может быть у них очень похожей, но их линии не выделяются; они не бросаются в глаза как в классическом рисунке; не в линиях запечатлена здесь форма.

Возьмем для примера портретный рисунок Альдегрефера (11), который будучи родственен Дюреру, а еще больше Гольбейну, закрепляет форму в решительно и уверенно проведенных контурах. Общее очертание лица от висков до подбородка льется в непрерывном, ритмическом движении, в виде длинной, равномерной и твердой линии; нос, рот и разрезы глаз точно также нарисованы одной извивающейся линией; берет входит в систему как чистая силуэтная форма и даже для бороды найдено гомогенное выражение. Что же касается моделировки при помощи растушевывания, то она всецело определяется контролируемой при помощи осязания формой.

Совершеннейшую противоположность представляет собой голова Лифенса (12), старшего современника Рембрандта. Все выражение удалено от краев и сосредоточено на внутренних частях формы. Два темных, полных жизни глаза, трепетание губ, то там, то здесь вспыхивающая линия, которая, однако, тотчас снова погасает. Длинные борозды линейного стиля совершенно отсутствуют. Форма рта характеризована отдельными фрагментами линий, форма глаз и бровей - парой разбросанных штрихов. Иногда рисунок совершенно прерывается. Моделирующие тени не имеют больше никакого объективного значения. Трактовка контура щек и подбородка выполнена таким образом, что, кажется, сделано все для того, чтобы помешать силуэтированию формы, т. е. возможности быть воспринятой в линиях.

И здесь весь характер рисунка определен - хотя может быть и не так ярко как на рембрандтовском этюде женского тела - сосредоточением внимания на световых сочетаниях, на противопоставлении светлых и темных масс. И тогда как более старый стиль, стремясь к наибольшей ясности формы, стабилизует явление, с живописным стилем само собою связывается впечатление движения, и он лишь исполняет требование своей внутренней сущности, когда делает своей специальной проблемой изображение переменчивого и преходящего.