Помню высокую фигуру папы, идущего по шлаковой дорожке от ворот к паперти. Ветер развевает его одежду и волосы. Помню гармоническое мощное звучание хора и папин ясный, ровный, величественный голос. Мне всегда хотелось смеяться, и бегали мурашки по спине, когда он заканчивал Евангелие. Золото, солнце, живопись на стенах и витражи, чудотворная икона Божьей Матери и симметрично с ней икона целителя Пантелеимона с частыми молебнами перед ней и слезами мамы – впечатления от Знаменской церкви.

И ещё звон большого колокола – густой, бархатный.

(Эти слова я вспомнила 12 июля 2009 года, в день папиного столетия, как только вышла из машины, остановившейся у ограды Знаменской церкви. Этот густой, бархатный звон властно и величественно царил над серым дождливым утром Дня Петра и Павла. – Т. О.).

Мы с Алёшей часто играли в этой ограде. Здесь всегда было много шмелей и диких пчёл, находивших на одуванчиках мёд. Мёд этот мы жестоким образом присваивали себе, протыкая брюшки шмелей.

Став постарше, Алёша с ребятами играл здесь в футбол. Помню мгновенное исчезновение всех, когда мяч попадал в окно церкви.

С этой же оградой связано грустное воспоминание: папа с Алёшей в 1918 году отравили четыре семьи пчёл, обречённых на голодную зимовку.

Ласточка

Много впечатлений, связанных с лошадью Ласточкой.

Папа часто покупал лошадей. Ласточка – полукровка, вероятно, была хорошей лошадью. У меня сердце замирало от "спортивного восторга", когда она шла полным ходом. Я любил смотреть из окон кухни или детской на её скачки и прыжки по двору, когда её выпускали из конюшни.

Папа часто её мыл под навесом. Молодая лошадь боялась воды и рвалась, а папа хватал за верёвку и кричал басом: "Оборвёшь!". Причём верёвка от недоуздка к руке натягивалась, а от руки к столбу была со слабиной.

Летом часто ездили за грибами. Это было в 1913-м или 1914-м году. Грибов было в то лето масса ("к войне"). Ездили в деревню Утяшеву. Плохо представляю, где она. Куда-то на юго-запад от города. Ездили всей семьёй и с нянькой Сашей. Помню бор, песчаную дорогу. Назад возвращались с полными корзинами, одна большая бельевая обычно стояла на заднике коробка.

Раз я и папа с большой группой учеников отправились в пригородную усадьбу купцов Колокольниковых. Мы ехали то рысью, то шагом, а ребята вроссыпь шли и бежали, подсаживаясь на коробок. В руках они несли маленькие трёхцветные флажки на толстых картонных ручках.

От усадьбы в памяти остался только спокойный тёмно-зелёный пруд.

Как и почему продали эту милую лошадь с белой звездой на лбу, не помню.

Именно в Тюмени, как я теперь понимаю, жизнь семьи Огибениных раскололась на "до" и "после". Во время Гражданской войны город побывал и "под красными", и "под белыми". Кроме тревоги за жизнь главы семейства, Ольга Ксенофонтовна впервые в полной мере ощутила нужду и лишения и с тех пор до самой кончины 8 марта 1944 года бралась за любую работу, дававшую пропитание семье. Она была истинной христианкой, интеллигентной и очень трудолюбивой женщиной.

Благодаря предоставленной Владимиром Григорьевичем Огибениным (внуком фотомастера и владельца фотоателье в дореволюционной Тюмени Тараса Клементьевича Огибенина – дяди Макария Мартиновича) возможности процитирую строки о моём деде из корреспонденции, опубликованной в 1919 году в "Тобольских епархиальных ведомостях":

"г. Тюмень. (От нашего корреспондента). Вечер скорби. 31 марта по ст. ст., после служения вечерни в Знаменском соборе (где служил Макарий Мартинович. – Т. О.), при участии двух лучших хоров в г. Тюмени – Ильинскаго и Знаменскаго, состоялось чтение о мученической кончине Епископа Гермогена и двух священников Тобольской епархии… О. диакон Огибенин прочитал о пребывании Епископа Гермогена в Екатеринбургской тюрьме, о страданиях Епископа на пароходе "Ока", о последних минутах жизни его и о кончине.

О. диакон прочитал из "Тобольских епарх. ведомостей" без всяких добавлений со своей стороны, отчего впечатление от чтения получилось очень хорошее, т. к. от такого чтения получился рассказ в целом его объеме".

Из воспоминаний Наталии Макаровны:

"В 1919 году папа с Алёшей перебрались на Алтай. А в 1921-м мы поехали к ним. С собой везли книги, пианино, одежду, постель".

К сожалению, в Тюмени оставались литературные труды Макария Мартиновича, видимо, вместе с фотоархивом Тараса Клементьевича (24 ящика фотонегативов с видами Тюмени, фотопортретами её жителей) они и были уничтожены хозяевами новой жизни. В папином архиве нашла единственную сохранившуюся книгу Макария Огибенина "День в раскольническом скиту (из путевых наблюдений)", выпущенную в Санкт-Петербурге в 1902 году.

"Отец был образованным, – вспоминала Наталия Макаровна. – Он очень грамотно и красиво писал, хотя всего добился самообразованием. Характер его был, не в пример маминому, мягким. Нас, детей, никогда не наказывал. Только чуть повышенного тона нам было достаточно. Да и мама не наказывала. Папа много читал. Любил читать о путешествиях, и сам бы путешествовал, если бы было другое время".

Однако "путешествовать", особенно в годы советской власти, священнику М. М. Огибенину пришлось немало. Что побудило его оставить приход в селе Антипино на Алтае, мне не ведомо. Может быть, закрытие церкви. А может, желание вернуться в родные места…

Совсем недавно, благодаря ирбитчанке Екатерине Николаевне Жданович, проводящей собственные изыскания в нашем госархиве, я ознакомилась с документом, пролившим свет на совершенно мне не известную страницу жизни моего деда. Это обращение "Ко всем гражданам Тюменской губернии" от 19 марта 1922 года. В частности, в обращении говорится: "Советская власть делает всё возможное в деле оказания помощи голодающим, но она бессильна, без помощи всех граждан, широко оказать помощь всем нуждающимся. Средства ограничены после целого ряда лет войны, несущей с собой разрушения. Россия материально истощена и во многом нуждается. А меры необходимо принять сейчас же, нужно засеять поля, накормить голодных, а семян и продовольствия закупить за границей, а этого без золота и ценностей нам не дадут. Тут церковь должна прийти на помощь своими богатствами, которые при данном положении являются лишними в деле богослужения и без чего церковь может свободно обойтись. Не первый раз церковь приходит на помощь своим богатством на спасение Родины, целый ряд случаев знает история, когда церковь давала на нужды войны, сейчас же эти ценности пойдут не на разрушение, а на спасение миллионов голодных"…

Среди подписавших обращение тринадцати лиц духовного звания – священник Троицкой единоверческой церкви М. Огибенин.

Указаны также фамилии шести членов Губкомиссии по изъятию ценностей из церквей и уполномоченного ЦК Помгол при ВЦИК – В. Калиш. Обращение отпечатано в тюменской первой гостипографии тиражом 7000 экземпляров.

Пока мне известно лишь то, что, по данным на начало XX века, Троицкая единоверческая церковь находилась в селе Теплодубровском, а Свято-Троицкая единоверческая – в Тюмени (также Тобольской губернии).

В письме от 9 октября 1927 года, посланном из Семипалатинска в Церковь Христову села Медведка Катон-Карагайской волости, что в восточном Казахстане, Ольга Ксенофонтовна сетует:

"Мне кажется, что ты уж, по крайней мере, с полгода как уехал, а всего ещё две с половиной недели прошло. …Я думала, что в этот месяц мы выбьемся из долга, а оказывается, ещё и того прихватили. Продала бы уж чего-нибудь, да нет ничего. Хочу попытаться завтра туфли снести на толкучку".

В следующем письме супруга интересуется: "Как твои прихожане? Матушку с тебя не спрашивают?".

Судя по содержанию писем, Макарий Мартинович, вплоть до 1937 года, проживает вдали от семьи. При первой возможности он посылает в помощь родным деньги. От вынужденной разлуки страдают все…

В те суровые, бескомпромиссные времена дети из семей священнослужителей становились изгоями в обществе. "Ты не беспокойся о Наташе, – пишет 21 ноября 1929 года Ольга Ксенофонтовна Макарию Мартиновичу, – кто-то уже донёс, что она дочь служителя культа"… До принятия в 1936 году новой, "демократической" Конституции дети священнослужителей не имели права учиться ни в средних специальных, ни в высших учебных заведениях. Бог не обидел талантами Огибениных, но вместо учёбы на их долю выпала нередко унизительная борьба за существование. Из дневника Владимира:

"26 июня 1933 года. На Наташу кто-то донёс, и её исключили из музыкального техникума и выслали из города (Свердловска. – Т. О.). Из-за отсутствия метрики паспорт мне не дали, а вручили временное удостоверение на три месяца. Маме – на три года…

30 июня 1934 года. Гнёт над нашей семьёй всё тот же…

11 октября 1934 года. Паспорт мне выдали только на год. Неблагонадёжен. Словом, всё без перемен…

1 ноября 1934 года. Никак не ожидал, что на Уралмаше откажут…

6 ноября 1934 года. С 4-го я работаю в Уралэлектромашине. Бухгалтер-финансист. Исакова про годовой паспорт спросила: "За папашу?"…

19 сентября 1935 года. За паспортом я ходил двадцать дней. Дело на волоске висело…

4 марта 1936 года. 15 февраля я уволен по сокращению штата, а с 22-го работаю на кондитерской фабрике. Перед этим получил несколько отказов – по социальному происхождению…"

И подобных записей в дневнике Владимира Макаровича немало. А образование В. М. Огибенин всё-таки получил: в 1941 году с отличием закончил Свердловское высшее художественное училище.

Ещё юношей он взял на себя ответственность за благополучие семьи. Более других членов семьи он сочувствует отцу, делу, которому тот служит: "Как я желал бы походить на него! Память, бывалость, смекалка, сила, голос, общительность – вот его черты" (28 февраля 1931 года).

Когда в селе Медведка власти закрыли церковь, Макарий Мартинович исполнял требы на дому, что вызывало понятную тревогу у Ольги Ксенофонтовны. А Владимир подбадривал отца: "Бороду пока, пожалуйста, не стриги" (письмо от 28 января 1928 года).

"26 июня 1929 года. Маме очень не нравится его неприспособленность к настоящей жизни, мне – наоборот…

24 июня 1930 года. Прочитал "Ответ" Горького в "Известиях". Меня удивляют все эти люди, которые с налитыми кровью глазами гавкают из своих кабинетов на религию и Бога, обвиняя последнего в несовершенстве отношений между людьми. Ведь христианством даны наияснейшие, наипростейшие правила жизни – следуйте им, и всё будет хорошо. Сам я не следую, но и не обвиняю ни в чём Бога. Неприятно, что и Горький к этим же людям принадлежит…

30 декабря 1930 года. Как добиться, вернее, добиваться счастья на Земле христианскими методами при нежелании капитализма изменить жизнь? Большевистское переустройство лучше, чем жизнь при капитализме, но методы "не педагогичны". И могут оказаться настолько "не педагогичны", что не приведут к концу работу…

13 февраля 1931 года. Думаю папе написать, что я всё ещё не бросил мечтать идти по его стопам. Вся задержка только в том, что я этим страшно наврежу близким, а также и своим детям, если таковые будут…

15 февраля 1931 года. Уехать бы в Томско-Чулымскую тайгу и жить по-полукержачьи…

"3 апреля 1931 года. Сегодня было бедняцко-профсоюзное собрание и на нём в "разном" был поставлен опять вопрос обо мне. …На вопрос, поддерживаю ли я связь с отцом, я ответил – имею."

Наверное, жизни моей не хватит, чтобы составить детальный послужной список М. М. Огибенина. Для этого надо посетить архивы многих городов, областей. Однако из писем родственников и дневников моего папы знаю, что дед Макар начал церковную службу и окончил её в Верх-Нейвинске.

"Редко такая дружба бывает, как у папы с Авдеевым (по данным Д. Е. Щербины, А. К. Авдеев – настоятель верх-нейвинской Николаевской единоверческой церкви с 1898 года, а с 1935 по 1941 год – Воскресенской церкви), – отмечает Владимир в письме к матери от 28 февраля 1932 года. – Скоро ей полвека, а они даже не поссорились ни разу".

Обнаружила я в семейном архиве и письмо А. К. Авдеева от 18 февраля 1929 года с его адресом: г. Петропавловск, площадь Октябрьской революции, Вознесенский кафедральный собор. В письме Андрей Карпович сообщает "незабвенному другу Макарию Мартиновичу" о двух приходах, которые для него готовились. В частности, А. К. Авдеев пишет: "Если бы тебе Бог помог тут устроиться, то, я думаю, что ты бы приход поднял на ноги. Я говорил с некоторыми прихожанами и старостой о тебе, чего знаю, и они с великою радостью ухватились за это". Из дневника моего отца знаю, что дед Макар в Петропавловске не служил. Да и А. К. Авдеев вернулся в Верх-Нейвинск.

Из дневника В. М. Огибенина:

"16 января 1931 года. Папа написал Авдееву в Верх-Нейвинск…

4 февраля 1931 года. Папа чувствует себя плохо… Но он не унывает. Он получил безвозвратный перевод на билет от Авдеева. Есть ещё нужда в "батях"… Дай-то Бог!..

28 февраля 1931 года. Папа 2 марта уезжает…"

Из письма В. М. Огибенина:

"6 мая 1931 года. Милый мой папа! Соскучился я по тебе как. …По твоим письмам видать, что настроение у тебя поднялось высоко. Завидую я тебе. Завидую потому, что ты в краях, с которыми у тебя связано лучшее время…"

Дневниковые записи о последних днях жизни деда не могу читать без слез.

"13 июля 1937 года. 8-го в 9 часов утра папа умер. Не могу освоиться с этим. На посту папа умер – исполнил клятву Богу…"

Отзываясь на горестную весть о кончине М.М. Огибенина, Зинаида Михайловна, вдова Т. К. Огибенина, назвала его человеком недюжинной мысли.

Дорого мне и то, что благодаря Денису Евгеньевичу Щербине отыскалась жительница Новоуральска Татьяна Александровна Потанина (ныне покойная), которая в течение своей долгой жизни хранила облик М. М. Огибенина в памяти. Её тётя Евгения Всеволодовна, дочь священника Вишневского, отзывалась о моём деде как об образованнейшем человеке.

Глубоко верю в то, что человек жив, пока о нём помнят.

Март 2013 года, г. Ирбит.

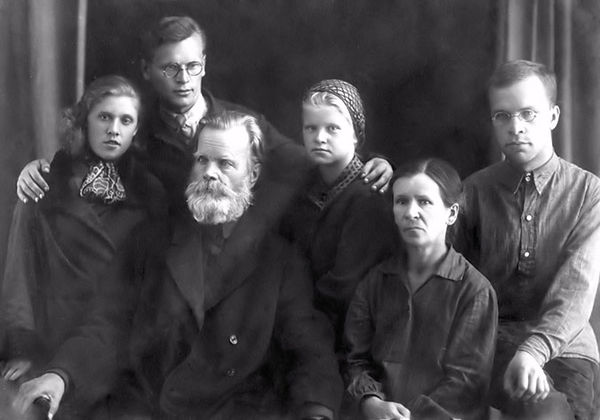

Дора, Алексей, Макарий Мартинович, Наталия, Ольга Ксенофонтовна, Владимир, 1932 г.

ʷ

Огибенина Татьяна Владимировна

ʷ

Родилась в 1953 году.

Проживает в г. Ирбите Свердловской области.

Работала журналистом в местных СМИ.

Лауреат муниципальной премии имени писателя-земляка, лауреата Государственной премии имени Максима Горького И. И. Акулова.

Занимается исследованием истории рода Огибениных. Автор родоведческих произведений.

Будучи внучкой священника Макария Огибенина, изучает его жизнь и творчество.

Ею подготовлен к публикации очерк М. Огибенина "День в раскольническом скиту" и написан биографический очерк "Исполнил клятву Богу…".