* * *

Прекрасная Жюли, графиня Юлия Павловна Самойлова, "итальянское солнце" Брюллова. Она была аристократкой, дочерью генерал-лейтенанта Павла Петровича Палена и Марии Павловны Скавронской, а последняя была дочерью графа Скавронского, русского посланника в Неаполитанском королевстве, а тот был сыном простого лифляндского крестьянина Мартына Скавронского, которому посчастливилось оказаться племянником Марты Скавронской, более известной, как русская императрица Екатерина I.

Юлия родилась в 1803 году, а уже через год ее родители развелись. В результате девочка осталась на попечении своей бабушки Екатерины Васильевны Скавронской, которая после смерти супруга вторично вышла замуж (причем по большой любви) за графа Юлия Помпеевича Литту.

На самом деле этого человека звали Джулио-Ренато Литта-Висконти-Арезе. Он родился в 1763 году в Милане и по своему происхождению принадлежал к одному из самых знатных итальянских родов, который вел свое начало от миланского графского рода Висконти, связанного близкими узами родства с герцогским семейством Франческо Сфорца, столь знаменитым в истории как Милана, так и всей Италии. С семнадцати лет он был записан в рыцари Мальтийского ордена, в девятнадцать начал военную службу. В 1789 году граф прибыл в Санкт-Петербург и поступил на русскую службу в чине капитана 1-го ранга с пожалованием генерал-майорской степени (26-летний миланец стал тогда самым молодым генералом в Российской империи).

Влюбившись в Екатерину Васильевну Скавронскую, граф умудрился вступить с ней в брак, вопреки орденским правилам, свято хранившим обет безбрачия. Для этого сам император Павел I посылал письмо Папе Римскому с прошением, и тот дал свое высочайшее согласие.

Граф Литта владел несметными богатствами, а законных наследников у него не было. И вот этот человек после смерти жены в 1825 году удочерил Юлию, окружив ее отцовской любовью. Что касается "отцовской любви" миланца, то существует даже версия, что у него был роман с дочерью Екатерины Васильевны Скавронской, ибо многие современники утверждали, что внешнее сходство ее дочери Юлии и Юлия Помпеевича было несомненно.

Когда Юлия в 20-х годах XIX века переехала жить в Италию, граф писал ей нежные письма, в которых рассказывал о себе и о петербургских новостях. Она не раз предлагала ему переехать в Милан, на что тот отвечал, что он не может жить в Италии и только в России чувствует себя способным служить и быть полезным.

В январе 1839 года старый граф умер. На церемонии отпевания присутствовал сам император Николай I, а похоронили его в Царском Селе, рядом с местной католической церковью. Практически все свое состояние он завещал своей любимой Юлии, и та стала обладательницей просто огромных богатств. У нее теперь были дворцы в Италии, во Франции и в России, доставшиеся ей в наследство и от графа Литта, и от графа Скавронского.

В этой связи интересен следующий факт: ныне в собрании Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге находится знаменитая работа Леонардо да Винчи "Мадонна Литта", некогда принадлежавшая миланским герцогам Висконти, а затем роду Литта. Эта картина была в числе сокровищ, перешедших по наследству к Юлии Самойловой, а потом, в 1865 году, шедевр выкупил для Эрмитажа император Александр II.

Юлии Павловне в это время было уже 35 лет. В 1825 году она вышла замуж за богатого и весьма незаурядного человека - гвардейского офицера графа Николая Александровича Самойлова. Тот был молод, весел и красив, с ним знался сам А. С. Пушкин. К сожалению, Юлия оказалась всего лишь избранницей матери полковника, а не его собственным сердечным выбором. Говорят, что зеленое сукно игорных столов привлекало его гораздо более, чем красота жены… Короче говоря, уже в 1827 году (граф Самойлов к тому времени стал полковником) они расстались "по взаимному соглашению". Детей у них не было; как говорится, и за то спасибо.

К. Д. Крюгер в своей книге "Замечательные женщины XIX столетия" пишет:

"В 30-е годы XIX столетия в обществе, под влиянием идей романтизма, возник новый тип великосветской женщины, свободной, дерзкой, блестящей. Таких дам называли "львицами". Они зачитывались романами Жорж Санд, курили, пренебрегали условностями и нередко имели очень бурную личную жизнь".

Графиня Юлия Павловна Самойлова полностью соответствовала этой характеристике: независимая, образованная, прекрасно разбирающаяся в искусстве, музыке и литературе, она прислушивалась лишь к голосу своего сердца и делала только то, что оно подсказывало ей. Она привыкла обо всем иметь свое собственное мнение и не стеснялась его свободно выражать.

Царственной осанкой, необычным оливковым тоном кожи, звонким голосом и свободной манерой разговора она покоряла многие мужские сердца, и сама при этом увлекалась беспрестанно.

Никто не знает, с какого момента они полюбили друг друга. Одни говорят, что это произошло в Риме, на приеме у княгини Зинаиды Александровны Волконской, другие - что "бесценный друг Бришка" (так графиня многие годы называла Карла Брюллова в своих письмах к нему) уже рисовал в ее присутствии эскизы к картине "Последний день Помпеи". Утверждается даже, что лицо графини Самойловой узнается сразу в нескольких женских образах этой картины: испуганная девушка, молодая мать, укрывающая младенца, погибшая женщина в центре изображения…

Она сама никогда не могла дать точного ответа, но знала, что с самой первой встречи стала будто "приворожена" к нему навсегда.

Как бы то ни было, настал день, когда графиня Юлия Павловна Самойлова уже более не мыслила ни одного дня без своего "милого Бришки". Судя по письмам, это было страстное чувство. Она писала ему:

"Мой дружка Бришка, люблю тебя более, чем изъяснить умею, обнимаю тебя и до гроба буду душевно тебе привержена".

Карл отвечал ей горячей взаимностью. В ней его привлекало все: и красота, и щедрость, и теплая, солнечная доброта, которая исходила вовсе не от ума, а от глубин тонко чувствующего сердца. Они были удивительно похожи душами, сердцами, восприятием мира. Они всегда понимали друг друга с полуслова, не посягали на свободу друг друга, и не было между ними ни секрета, ни тайны, ни пошлой ревности. Они все могли без ложного стеснения рассказать друг другу, могли весело посмеяться над самими собою. Они всегда и все прощали друг другу.

* * *

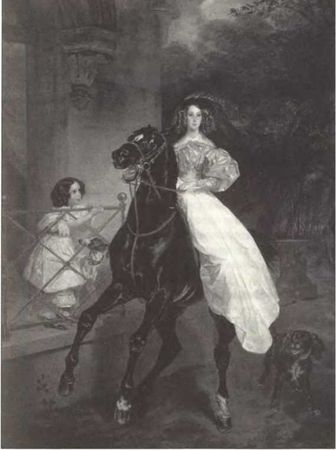

Однажды графиня Самойлова заказала Карлу Брюллову портрет своих воспитанниц Джованнины и Амацилии Пачини. Так появилась знаменитая "Всадница", грандиозное полотно, создание которого проходило на фоне расцвета их отношений.

Амацилия Пачини была дочерью итальянского композитора Джованни Пачини, умершего в 1867 году друга Юлии Павловны. О Джованнине известно мало. Существует даже версия, что ее настоящее имя было Джованнина-Кармина Бертолотти, и она была дочерью Клементины Перри, сестры второго мужа графини.

Фактически обе девочки были приемными дочерьми Юлии Павловны Самойловой, которых она очень любила и пыталась то счастливо выдать замуж, то показать мир и свою северную Родину - Россию, к которой графиня была очень привязана. К сожалению, Амацилия Пачини (маленькая девочка в розовом на балконе старинной виллы Кампо - один из персонажей бессмертной "Всадницы" Карла Брюллова), окончившая свои дни в одном из итальянских монастырей, после двух неудачных замужеств и нескольких лет вдовства, не смогла удержаться от того, чтобы не начать судиться с приемной мамой за часть дома, принадлежавшего ей наравне с сестрой Джованниной, не то по праву наследования, не то по договору удочерения (эта весьма запутанная история непонятна до конца и в наши дни). Ее скандальность добавила немало седых волос графине, но до конца своих дней она продолжала навещать Амацилию, писать ей письма и всячески поддерживать.

* * *

Карл Брюллов и Юлия Самойлова так и не стали супругами. При их характерах тихая семейная жизнь все равно была бы невозможна. Любя друг друга, но не давая друг другу никаких обязательств, они шли по жизни каждый своим путем, при этом многие годы оставаясь друг для друга дорогими людьми.

В жизни Карла Брюллова началась черная полоса, которая привела к все учащающимся приступам нервной меланхолии. Этому способствовали тяжелейшие обстоятельства: смерть родителей и брата Павла.

В 1836 году художник был вынужден вернуться в Россию. К этому его подвигло предписание Николая I о возвращении в Петербург для вступления на должность профессора Академии художеств. Карл Брюллов не решился ослушаться - остаться в Италии эмигрантом было бы слишком демонстративным шагом. Тем не менее он ехал в Петербург скрепя сердце, боясь сурового климата и неволи.

Петербургская пора стала для Карла Брюллова самой трудной и драматичной в жизни. Он часто говорил о том, что не чувствует в себе педагога. Эта роль была слишком обременительна для него. К сожалению для себя, художник не обнаружил в новой Академии, где были упразднены младшие классы, того мастерства учеников, которое было для него само собой разумеющимся и обязательным.

Петербургский период жизни Карла Брюллова продолжался по апрель 1849 года. Он кое-как преподавал в Академии, выполнял заказы по росписи Исаакиевского собора, писал большую картину "Осада Пскова" (она так и осталась неоконченной), но ни одна из этих работ не приносила ему удовлетворения. Художник Михаил Железнов, бывший его очень близким другом и учеником, пишет в своих воспоминаниях:

"Как жаль, что государь вытребовал Брюллова в Петербург! Заняв место в нашей Академии художеств, Брюллов попал в придворно-чиновнический круг, то есть именно в ту среду, в которой он по своему характеру, по своему воспитанию и привычке не умел и не мог жить… Он чувствовал себя несчастным, когда ему приходилось работать в присутствии царской фамилии".

* * *

А еще в 1839 году Карл Брюллов крайне неудачно женился, и это стало его большой и скрытой от посторонних глаз трагедией. "Избранницей" художника стала выдающаяся пианистка, ученица Фредерика Шопена, Эмилия Тимм, дочь рижского бургомистра.

В самом расцвете наивной юности, нежная, как весенний ландыш, она показалась усталому мастеру именно той единственной, которая, может быть, удалит из его сердца давнюю страсть к чересчур пылкой, излишне переменчивой, вечно неудовлетворенной Юлии Самойловой. Карл Павлович (а ему уже исполнилось сорок лет) всегда подпадал под сильное влияние музыки, а тут… Тут изящная Эмилия Тимм увлекла его игрою на рояле и своим пением, причем ее почтенный отец искусно подыгрывал дочери на скрипке.

Нет, Брюллов не кинулся на колени, не стал клясться в вечной любви; прежде всего он был художник, и потому выразил свои чувства созданием портрета прекрасной Эмили (сейчас он хранится в Третьяковской галерее).

Свадьба состоялась 27 января 1839 года. Тарас Шевченко, бывший тому свидетелем, вспоминает:

"В продолжение обряда Карл Павлович стоял, глубоко задумавшись; он ни разу не взглянул на свою прекрасную невесту".

Затем началась семейная жизнь, вполне добропорядочная, и казалось, что Карл Брюллов вполне доволен сделанным выбором.

К несчастью, жить вместе долго они не смогли, и причиной тому стал жестокий и деспотичный отец талантливой девушки. Своей властью над Эмилией он принудил ее даже после венчания с Карлом Брюлловым жить под "родительским кровом". Тогда эта прихоть показалась художнику странной - он был достаточно состоятельным, чтобы позволить себе собственный дом. Но Эмилии тоже хотелось жить вместе с отцом, и новоявленный супруг не стал возражать. Об истинной причине такой привязанности девушки к отчему дому Карл Павлович не догадывался до тех пор, пока не застал свою молодую жену в постели с… тестем. Законный супруг не смирился с "подобным адом" и, насилуя самого себя, по повелению императора Николая I написал шефу жандармов графу А. Х. Бенкендорфу позорное объяснение:

"Я влюбился страстно. Родители невесты, в особенности отец, тотчас составили план женить меня на ней… Девушка так искусно играла роль влюбленной, что я не подозревал обмана".

В результате он сумел получить через два месяца после венчания разрешение на полный развод, что было по тем временам совершенно уникальным случаем. Художник предпочел иметь ад в собственной одинокой душе, и он обрел его, этот молчаливый ад, взамен разрушенной навсегда веры в гармонию.

К счастью, бракоразводный процесс закончился довольно быстро, однако сплетни о семейных делах художника не утихали. Более того, у бывшего тестя хватило наглости требовать у Брюллова пожизненной пенсии для себя и дочери. Суд, естественно, не удовлетворил это прошение, но пришлось снова вытаскивать на свет омерзительные подробности всей этой истории.

Графиня Самойлова, конечно же, вскоре узнала горькую историю брака своего "милого Бришки", но никому не говорила о ней, боялась растерзать и свое и чужое сердце чересчур тягостным повествованием.

* * *

Вскоре Карл Брюллов и Юлия Самойлова снова встретились, когда она в 1842 году ненадолго приехала в Россию для похорон своего официального супруга, графа Самойлова.

Карл и Юлия были очень рады встрече, памятью о которой навсегда останется "Портрет графини Ю. П. Самойловой, удаляющейся с бала". Но вскоре графиня вернулась в Италию, возобновив образ жизни блестящей хозяйки салона искусств, литературы и музыки. Она общалась с композиторами Россини, Беллини, Доницетти, русскими литераторами и художниками, жившими в то время в Италии. Многим помогала. Ей принадлежала знаменитая вилла "Джулия" на озере Комо в окрестностях Милана. Карл и Юлия больше не виделись.

В 43 года графиня Самойлова безумно влюбилась в молодого оперного певца Перри и вышла за него замуж. К несчастью, обожаемый муж умер от чахотки в том же 1846 году. Она отпела его в соборе Сан-Марко в Венеции, увезла тело в Париж и похоронила на кладбище Пер-Лашез.

После этого она осталась во Франции, утратила русское подданство, графский титул и почти все из своего огромного состояния. Но в ее характере было снова выйти замуж в 60 лет, чтобы вернуть себе графский титул. Это произошло в 1863 году, и ее мужем стал французский дипломат граф Шарль де Морне, но тот оставил супругу через год после венчания, объяснив это полным несходством характеров. Таким образом, Юлия Павловна так и закончила свои дни под прежней фамилией - Самойлова.

Состояние Юлии Павловны совершенно истощилось. Конечно, она не голодала, однако вынуждена была продать свои портреты, написанные Карлом Брюлловым.

При этом многие из ее прежних "подопечных" теперь совсем забыли ее.

Юлия Павловна Самойлова умерла в Париже, 14 марта 1875 года, в возрасте семидесяти двух лет и была похоронена на кладбище Пер-Лашез в одном склепе со своим вторым мужем.