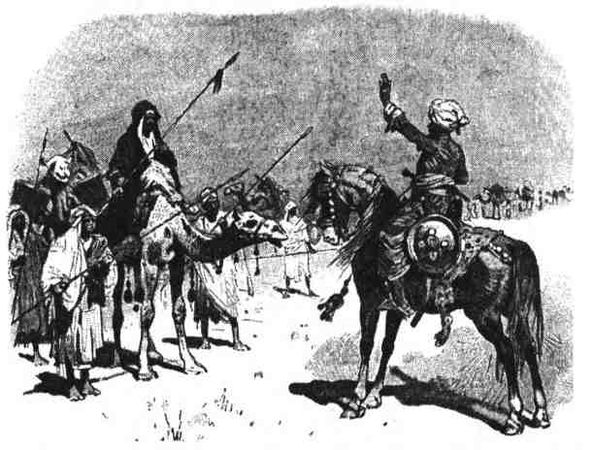

Но писатель ведет борьбу с аристократической литературной "модой" на вычурную, салонную сказку, которая, по его словам, является лицемерной и противостоит настоящей сказке. В противовес наиболее реакционным романтикам, вводившим в сказку мистику и суеверие, Гауф ставит вопрос о необходимости реалистического толкования сказочной фантастики. Сказочные "пестрые картины", по мысли Гауфа, интересны не сами по себе, а в соотношении с общественной жизнью человека, с процессом развития природы. Эти тенденции характерны уже для первого цикла сказок "Караван" ("Die Karawane"), в котором живописно разработан восточный колорит: "Прекрасные кони, разряженные всадники; бесчисленные шатры в песках пустыни; птицы и рыбы в бурных морях; тихие леса и многолюдные площади и улицы; битвы и мирные кочевья…".

Для Гауфа восточные темы представляли нечто большее, чем экзотику. Он не только отбирает сказки, наиболее интересные в социальном отношении, имеющие большой познавательный смысл, но в целом ряде случаев в "восточных" картинках раскрывает свое отношение к окружающему. В "Рассказе о Маленьком Муке" ("Die Geschichte von dem kleinen Muck") имеется прозрачный намек на карликовое государство, которое можно пройти от одной границы до другой за восемь часов. В финале сказки, где говорится о необходимости воздаяния заслуженной кары "вероломному королю", автор вспоминает, что эту историю ему рассказал отец, проведший больше года в тюрьме "без суда и следствия". В "Рассказе о калифе аисте" ("Die Geschichte von Kalif Storch") Гауф с негодованием пишет о чопорном и невежественном феодале, вызывающем страх и ненависть.

В поздних сказочных циклах Гауфа романтическая "восточная" тема весьма явственно вытесняется. Пестрые краски "Каравана" почти целиком сменяются сказками с немецким сюжетом. Лишь во втором цикле сохраняется внешняя восточная рамка, да в третьем цикле но мотивам арабских сказок 1001 ночи рассказываются "Приключения Саида" ("Saids Schicksale"). Последняя сказка, повествующая о легендарном "правдивом и честном" калифе Гаруне аль-Рашиде, ухо которого "открыто для всех", имела в идейном плане особое значение. Конкретным картинам жестокостей и феодального произвола в Германии в "Предании о гульдене" ("Die Sage voin Hirschgulden") и развращающей роли денег в "Холодном сердце" ("Das kalte Herz") писатель противопоставляет легендарные "времена Гаруна", когда можно было искать управу на беззакония и неправый суд. Конечно, в этом сказалась и идейная слабость Гауфа, ограничивавшегося в борьбе с феодальной реакцией лишь ссылкой на "пример" Гаруна и возможное перевоспитание хищника (финал второй части "Холодного сердца").

Гауф почти повсюду дает реалистический подтекст сказочной фантастики. Он часто переплетает таинственные истории сказок с биографией самих рассказчиков. Цалейкос, Орбазан и купцы "каравана" в сущности рассказывают истории из своей жизни. Таков характер и "Рассказы Альмансора" ("Die Geschichte Almansors") во втором "Альманахе" и др. Иногда автор вводит в "сказочное" романтическое повествование исторические события и лица, делает смелые обобщения. Трогательная и наивная история о Карлике Носе ("Der Zwerg Nase") не только гротеск. Как бы мимоходом в ней разоблачается военная политика тех монархов, которые, по остроумному замечанию писателя, привыкли есть "датский суп с красными гамбургскими клецками" и "паштет Сюзерен", являющийся "королем паштетов". Но если в сказке дан робкий намек на войну с Наполеоном как "войну из-за травки", то в новеллистическом вступлении ко второму "Альманаху" открыто говорится о "голодных волках" - франках, "идущих на все, когда дело касается денег". Там же, хотя и туманно, упоминается о событиях, изменивших многое в общественной жизни Европы.

В сказке "Человек-обезьяна" Гауф создал сатирическое изображение современной ему филистерской Германии. Писателю больно, что его родиной владеют знать и бюргерство, далекие от народа, привыкшие слепо подражать всему иностранному. Достаточно было в маленьком городке (а они в Германии "все на одно лицо") появиться шарлатану, выдававшему дрессированную обезьяну за английского джентльмена, как грюнвизельские юнцы объявили, что они не меньше англичанина имеют право "быть невоспитанными на гениальный манер": ведь богатому англичанину "приходится прощать грубость".

Многие сказки Гауфа были общественно актуальными именно вследствие своей близости к фольклору. Наиболее правдивыми рассказчиками сказок писатель считал крестьян и ремесленников, которые хорошо знают жизнь. Автор и сам подчеркивал связь своих сказок с народными (преимущественно швабскими) преданиями, со свойственными им особенностями - ясностью композиции, остротой диалога, гибкой системой метафор, антитез, гипербол. Своей литературной сказкой Гауф нанес чувствительные удары принципам реакционного романтизма.

Литературные сказки Вильгельма Гауфа, как и произведения его в других жанрах, чрезвычайно ярки, насыщены народными поговорками и образной речью. И хотя некоторые из этих сказок были ограничены бюргерской моралью, однако в своем основном составе они явились ценным вкладом в национальную литературу, примером острой критики и боевого отношения писателя к современной действительности. Для сказок Гауфа характерна особая моральная атмосфера; мужественная гуманность, убедительная разумность связывают их с лучшими традициями немецкой и европейской просветительской литературы.

В последние годы своей короткой жизни Гауф обратился к жанру новеллы.

В отличие от сказки, в новелле он разрабатывает не только новую, более глубокую манеру характеристики, иную манеру повествования, тонко и сложно передающую настроения его героев. Новеллы Гауфа - отмеченный Белинским "Отелло" ("Othello"), "Нищенка с Pont des Arts" ("Die Bettlerin vom Pont des Arts"), "Еврей Зюсс" ("Jud Suss"), "Портрет императора" ("Das Bild des Kaisers"), "Певица" ("Die Sangerin") и другие - важные вехи в развитии немецкой прозы начала XIX в. В них легко можно проследить движение романтика Гауфа к реализму, овладение методом прямого (уже не иронически иносказательного, как в сказках) изображения немецкой действительности.

Наиболее зрелая и глубокая новелла "Портрет императора" ярко и правдиво освещает немецкую жизнь начала века. Гауф повествует о судьбе одной из копий, сделанных с известного портрета, написанного Давидом. Это портрет Наполеона в Италии, молодого генерала Французской революции, попавший в Вюртемберг. Юный вольнодумец Роберт Вилли, жертва полицейского произвола, бесчинствующего в Германии 20-х годов, дарит эту копию своему отцу. Старик Вилли, хотя и вюртембержец по происхождению, беззаветно предан памяти Наполеона, в гвардии которого он когда-то служил, так как Вюртемберг входил в немецкие территории, захваченные Францией.

Перед этим портретом старый генерал Вилли примиряется со своим противником, помещиком Тирбергом, ярым врагом Наполеона. Тирберг не мог простить императору Наполеону преследований, из-за которых он потерял богатство и положение. Однако он знает, что не все французы - разбойники и воры: когда-то в юности, путешествуя по Италии, охваченной войной, он был спасен от мародеров молодым французским офицером, который произвел на него неизгладимое впечатление. Каково же удивление Тирберга, когда он узнает в портрете молодого Наполеона своего итальянского знакомого. Примирение между генералом Вилли и Тирбергом заключается с характерным условием: пусть Тирберг забудет ради Наполеона молодого, ради его обаяния поступки Наполеона - императора, тирана и покорителя Европы.

Интересно намечены в новелле образы немецкой молодежи 20-х годов. Молодой пруссак Рантов, воспитанный в духе преклонения перед 1813 г., с большим удивлением узнает, что далеко не все немцы в Южной Германии благословляют Пруссию. В ответ на хвастливое заявление Рантова: "Мы сбросили Наполеона с престола" старый генерал Вилли насмешливо роняет: "А я-то думал, что для этого понадобилось полмиллиона солдат, собранных по всей Европе…"

То, что Рантов считал подвигом прусского генерала Иорка - удар во фланг отступающей французской армии, - предстает теперь перед ним как предательство, совершенное по отношению к ослабевшему и попавшему в беду союзнику. Рантов пробует заговорить о "всеобщем подъеме 1813 года", - старый генерал заявляет, что в Южной и Западной Германии никто не видел этого подъема. В рассказе генерала Вилли обрисовывается трагикомическая фигура "волонтера 1813 года", добровольца из отряда "франкфуртских мстителей", жалкого и смешного перед Наполеоном и его ветеранами.

Трудно и горько дается Рантову мысль о том, что он далеко не во всем верно оценивал события 1813–1815 гг., о том, что население других земель Германии видит в пруссаках не освободителей, а поработителей. А тут еще знакомство с молодым Робертом Вилли, членом тайного политического общества; перед авторитетом Роберта Рантов преклоняется, хотя его вольнодумство внушает молодому пруссаку страх. В отличие от бонапартиста-отца, Роберт не осуждает "подъем 1813 года", но, оказывается, видит в нем проявление сил, спящих в народе и позволяющих надеяться на лучшее будущее: Рантов, готовый обрадоваться такому союзнику, вдруг начинает смутно подозревать, что Роберт думает совсем не о том будущем, которое рисуется ему, Рантову, в казенно-прусском духе.

Значителен и поэтичен образ Анны Тирберг, которая не желает быть "истинно-германской девицей и прясть у себя в каморке". В Анне Тирберг сочетаются мягкость и строгость, серьезность и юмор, романтическое преклонение перед памятью императора и понимание того, что его время не вернется. Однако, как и ее возлюбленный Роберт Вилли, она прежде всего противница того режима, который установлен в Германии вместе с победою Священного союза; кузен Рантов с его казенно-прусским представлением о немецкой истории ей смешон и жалок.

В сложной борьбе настроений и мнений, которая обрисована в "Портрете", отразилась приближавшаяся зрелость Гауфа-писателя: резче сказалось здесь осуждение политики Священного союза, полнее и глубже наметилось сочувствие передовой немецкой интеллигенции 20-х годов. "Марсельеза" и политические песни Делавиня и Беранже, звучащие в тексте новеллы, глубоко симптоматичны для растущих демократических настроений писателя, гораздо более заметных теперь, чем за два года до того - в "Лихтенштейне", еще не чуждом романтизации Средневековья. Теперь Средневековье бесповоротно осуждено в лице старого Тирберга, не примирившегося с крахом Священной Римской империи и бормочущего о своих претензиях к Наполеону: поступь истории раздавила старое родовое гнездо Тирберга, а он все равно ничего не понял и ничему не научился в эти тяжелые и грозные годы, пронесшиеся над Германией.

Роберт Вилли, молодой немецкий вольнодумец, поэтический социальный мечтатель, грезящий о всеобщем благоденствии и освобождении Европы, - вот положительный образ последней законченной новеллы Гауфа. Перед смертью писатель работал над романом "Андреас Гофер" ("Andreas Hofer"), посвященным событиям тирольского восстания 1809 г. Тема народных движений, намеченная еще в "Лихтенштейне", теперь выступала как воспоминание о недавнем прошлом, память о годах, когда решалась - и на долгое время - дальнейшая судьба народов Германии и Австрии.

Гауф был тесно связан со всем "швабским" укладом жизни - Вюртемберга, о котором он с такой любовью и не раз писал в новеллах и сказках. Он ревниво отделял Вюртемберг от других немецких государств, хотя и был сторонником объединения Германии. "Вюртембергская", "швабская" тема явственно звучит в его творчестве. Существеннейшую роль в формировании и развитии литературных вкусов Гауфа сыграли старшие представители "швабской школы". Их творчество воспринималось как определенная традиция. В недавнее прошлое уходила корнями и другая очень важная для него традиция - традиция Шиллера, вдвойне близкого и дорогого для Гауфа именно потому, что он был тоже шваб но рождению.

Но Гауф, как Уланд, выходит за пределы "швабской школы", приобретает общенемецкое значение. Его сказки, стихи и новеллы, роман "Лихтенштейн" - это явления национальной немецкой литературы, отнюдь не ограниченные узкими областными интересами, "швабской" спецификой, которая так связывала творчество некоторых других поэтов из кружка Уланда.

В немецком литературном процессе 20-х годов и художественное наследие Гауфа, и его литературная полемика, и его своеобразное восприятие традиций фольклора и классической немецкой литературы XVIII в. - важные признаки приближения нового этапа. Творчество Гауфа - одно из живых и значительных звеньев, связывающих немецких прогрессивных романтиков с рождающимся критическим реализмом.

В. П. Неустроев, Р. М. Самарин

КАРАВАН

Однажды по пустыне тянулся большой караван. На необъятной равнине, где ничего не видно, кроме неба и песка, уже вдали слышались колокольчики верблюдов и серебряные бубенчики лошадей; густое облако пыли, предшествовавшее каравану, возвещало его приближение, а когда порыв ветра разносил облако, взор ослепляли сверкающее оружие и яркие одежды.

Так представлялся караван человеку, который подъезжал к нему сбоку. Он ехал на прекрасной арабской лошади, покрытой тигровой шкурой. На ярко-красной сбруе висели серебряные колокольчики, а на голове лошади развевался прекрасный султан из перьев цапли. Всадник имел статный вид, и его наряд соответствовал великолепию его коня: белый тюрбан, богато вышитый золотом, покрывал голову; камзол и широкие шаровары ярко-красного цвета, сбоку кривой меч с богатой рукояткой. Тюрбан у него был низко надвинут на лицо; черные глаза, сверкавшие из-под густых бровей, длинная борода, спускавшаяся под орлиным носом, - все это придавало ему дикий, отважный вид. Когда всадник был приблизительно в пятидесяти шагах от передового отряда каравана, он пришпорил лошадь и в несколько мгновений достиг головы шествия. Видеть одинокого всадника проезжающим по пустыне было таким необыкновенным случаем, что стража каравана, опасаясь нападения, направила на него свои копья.

- Чего вы хотите? - воскликнул всадник, увидев, что его так воинственно встречают. - Вы думаете, что на ваш караван нападет один человек?

Пристыженная стража опять подняла свои копья, а ее предводитель подъехал к незнакомцу и спросил, что ему нужно.

- Кто хозяин каравана? - спросил всадник.

- Он принадлежит не одному хозяину, - вежливо отвечал спрошенный, - а нескольким купцам, которые едут из Мекки на родину и которых мы провожаем через пустыню, потому что часто разный сброд тревожит проезжих.

- Так отведите же меня к купцам, - потребовал незнакомец.

- Этого теперь нельзя, - отвечал предводитель, - потому что мы должны без остановки ехать дальше, а купцы находятся по крайней мере на четверть часа позади; но если вы поедете со мной дальше, пока мы не сделаем привал для отдыха в полдень, то я исполню ваше желание.

Незнакомец ничего не сказал на это. Он вынул длинную трубку, привязанную к седлу, и сильно затягиваясь начал курить, проезжая дальше рядом с предводителем передового отряда. Последний не знал, как ему быть с незнакомцем; прямо спросить его имя он не решался, а как искусно ни старался он завязать разговор, незнакомец на слова: "Вы курите хороший табак" или "У вашей лошади славный шаг" отвечал все только коротким "Да, да!". Наконец они прибыли к месту, где хотели отдохнуть в полдень. Предводитель поставил своих людей на стражу, а сам с незнакомцем остановился, чтобы пропустить караван. Прошли тридцать тяжело нагруженных верблюдов, которых вели вооруженные проводники. За ними на прекрасных лошадях подъехали пять купцов, которым принадлежал караван. Это были большею частью люди преклонного возраста, серьезного и почтенного вида; только один казался гораздо моложе остальных, а также веселее и живее. Большое число верблюдов и вьючных лошадей замыкало шествие.

Раскинули палатки и вокруг поставили верблюдов и лошадей. В середине была большая палатка из голубой шелковой материи. Туда предводитель стражи повел незнакомца. Когда они вошли за занавес палатки, то увидели пятерых купцов, сидевших на вытканных золотом подушках. Черные рабы подавали им кушанья и напитки.

- Кого вы там привели к нам? - крикнул предводителю молодой купец.

Еще прежде чем предводитель смог ответить, незнакомец сказал:

- Меня зовут Селим Барух и я из Багдада. На пути в Мекку я был взят в плен разбойничьей шайкой и три дня тому назад тайно освободился из плена. Великий Пророк дал мне услышать в широкой дали колокольчики вашего каравана, и вот я приехал к вам. Позвольте мне ехать в вашем обществе, - вы не окажете своей защиты недостойному, а если вы приедете в Багдад, то я щедро награжу вашу доброту, потому что я племянник великого визиря.

Тогда заговорил самый старший из купцов.

- Селим Барух, - сказал он, - милости просим под нашу сень! Мы рады помочь тебе, но прежде всего садись, ешь и пей с нами!

Селим Барух сел к купцам и стал есть и пить с ними. После обеда рабы убрали посуду и принесли длинные трубки и турецкий шербет. Купцы долго сидели молча, выпуская синеватые струйки дыма и смотря, как они извивались, переплетались и наконец разносились в воздухе.

Наконец молодой купец прервал молчание.

- Так мы сидим уже три дня, - сказал он, - на лошади и за столом, ничем не занимая времени. Я испытываю сильную скуку, так как привык после обеда смотреть танцоров или слушать пение и музыку. Вы ничего не знаете, друзья мои, что заняло бы у нас время?

Четверо старших купцов продолжали курить и, казалось, серьезно думали, а незнакомец сказал:

- Если мне будет позволено, я сделаю вам одно предложение. Я думаю, что на каждом привале один из нас мог бы что-нибудь рассказать другим. Это уж могло бы занять у нас время.

- Селим Барух, ты сказал правду, - проговорил Ахмет, самый старший из купцов. - Давайте примем это предложение!

- Я рад, что предложение вам нравится, - сказал Селим, - а чтобы вы видели, что я не желаю ничего несправедливого, начну сам.