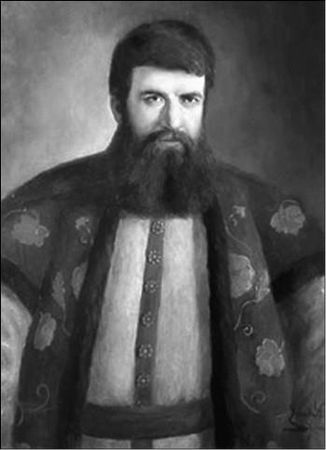

В.В. Атласов: "камчатский Ермак"

"Камчатским Ермаком" назвал Атласова А.С. Пушкин, а С.П. Крашенников, известный исследователь Камчатки, "обретателем Камчатки".

О молодости будущего покорителя Камчатки известно мало. Родом Владимир Атласов был из Великого Устюга, бежал в Сибирь, и в Якутске устюжский крестьянин быстро дослужился до пятидесятника.

В 1695 г. Атласов был послан из Якутска в Анадырский острог с сотней казаков собирать ясак с местных коряков и юкагиров.

В 1696 г., будучи приказчиком Анадырского острога, он отправил на юг к приморским корякам, жившим на реке Апуке, небольшой отряд под командой якутского казака Луки Морозко. Жители этой реки, впадающей в Олюторский залив, видимо, хорошо знали о соседях с Камчатского полуострова.

Морозко, человек решительный и смелый, проник на полуостров Камчатка и дошел до реки Тигиль, сбегающей со Срединного хребта в Охотское море, где нашел первый камчадальский поселок. Вернувшись, он сообщил много интересных сведений о новой богатой земле и о населяющем ее народе. Разведчики-землепроходцы узнали от населения полуострова, что за новой открытой землей в океане есть целая гряда населенных островов (Курильские острова).

Морозко окончательно убедил Атласова в необходимости снарядить сильный отряд.

Собирался Атласов на свой страх и риск. Якутский воевода Михайла Арсеньев, предвидя несомненную опасность подобного предприятия, дал Атласову добро на словах. Денег на снаряжение воевода тоже не дал, и Атласов добывал их – где уговорами и обещаниями сторицей вернуть, а где и под кабальные записи.

В начале 1697 г. в зимний поход на Камчатку выступил на оленях сам Владимир Атласов с отрядом в 125 человек, наполовину русских, наполовину юкагиров.

Две с половиной недели отряд шел на оленях до коряков, живущих в Пенжинской губе. Собирая с них ясак красными лисицами, Атласов знакомился с бытом и жизнью населения, которое описывал так: "пустобородые, лицом русаковатые, ростом средние". Впоследствии он дал сведения об оружии, жилищах, пище, обуви, одежде и промыслах коряков.

Атласов прошел по восточному берегу Пенжинской губы и повернул на восток "через высокую гору" (южная часть Корякского нагорья), к устью одной из рек, впадающих в Олюторский залив Берингова моря, где "ласкою и приветом" обложил ясаком олюторских коряков и привел их под "высоку цареву руку".

Здесь отряд разделился на две партии: Лука Морозко да "30 человек служилых людей да 30 юкагирей" пошли на юг вдоль восточного берега Камчатки, Атласов с другой половиной вернулся к Охотскому морю и двинулся вдоль западного берега полуострова.

Поначалу все шло хорошо – спокойно и мирно, но в одном поселении коряки воспротивились платить ясак, подступили с разных сторон, угрожая оружием. Юкагиры, почувствовав опасную силу, предали казаков и, объединившись с коряками, внезапно напали на отряд. В яростной схватке трое казаков погибло, пятнадцать получили ранения, сам Атласов был многократно ранен.

Отряд, выбрав удобное место, сел в "осад". Атласов послал верного юкагира известить Морозко о случившемся. "И те служилые люди к нам пришли и из осады выручили", – сообщает он о приходе Морозко, который, получив известие, прервал свой поход и поспешил на выручку товарищей.

Соединенный отряд пошел вверх по реке Тигиль до Срединного хребта, перевалил его и проник на реку Камчатку в районе Ключевской сопки. При выходе на реку Камчатку, в устье реки Кануч, в память выхода отряд поставил крест. Этот крест на устье реки Крестовки, как стала впоследствии называться река Кануч, через 40 лет видел исследователь Камчатки Степан Петрович Крашенинников. Он же занес в дневник надпись на кресте: "7205 году, июля 18 дня поставил сей крест пятидесятник Володимер Атласов с товарыщи 65 человек". Это было в 1697 г.

По сообщению Атласова, камчадалы, с которыми он здесь впервые встретился, "одежду носят соболью, и лисью, и оленью, а пушат то платье собаками. А юрты у них зимние земляные, а летние на столбах вышиною от земли сажени по три, намощено досками и покрыто еловым корьем, а ходят в те юрты по лестницам. И юрты от юрт поблизку, а в одном месте юрт ста [сотни] по два и по три и по четыре. А питаются рыбою и зверем; а едят рыбу сырую, мерзлую. А в зиму рыбу запасают сырую: кладут в ямы и засыпают землею, и та рыба изноет. И тое рыбу вынимая, кладут в колоды, наливают водою, и разжегши каменья, кладут в те колоды и воду нагревают, и ту рыбу с той водой размешивают, и пьют. А от тое рыбы исходит смрадный дух… А ружья у них – луки усовые китовые, стрелы каменные и костяные, а железа у них не родится".

Люди Атласова и камчадалы сели в струги и поплыли вниз по Камчатке, долина которой была тогда густо населена: "А как плыли по Камчатке – по обе стороны реки иноземцев гораздо много, посады великие". Через три дня союзники подошли к острогам камчадалов, отказавшихся платить ясак: там стояло более 400 юрт. "И он-де Володимер с служилыми людьми их, камчадалов, громили и небольших людей побили и посады их выжгли".

Собрав сведения о низовьях реки Камчатки, Атласов повернул обратно. За перевалом через Срединный хребет он начал преследовать оленных коряков, которые угнали его оленей, и застиг их у самого Охотского моря.

По западному побережью Камчатки Атласов прошел до реки Ичи и здесь построил острожек. От камчадалов он узнал, что на реке Нане есть пленник, и велел привезти его к себе. Этот пленник, как выяснилось позже, оказался японцем по имени Денбей из города Осаки, попавшим после кораблекрушения на Камчатку.

Атласову удалось найти с ним общий язык. Он разузнал и подробнейшим образом записал множество интересных и чрезвычайно важных для Российского государства сведений.

Петр I, узнав от Атласова о Денбее, дал личное указание быстрее доставить японца в Москву. Через Сибирский приказ была послана в Якутск "наказная память" – инструкция служилым людям, сопровождающим Денбея. Прибывший в конце декабря 1701 г. "иноземец Денбей" – первый японец в Москве – 8 января 1702 г. был представлен Петру в Преображенском. Переводчиков, знавших японский язык, в Москве, конечно, не нашлось, но Денбей, живший среди служилых два года, говорил немного по-русски.

После беседы с японцем в тот же день последовал царский "именной указ", в котором говорилось: "…ево, Денбея, на Москве учить руской грамоте, где прилично, а как он рускому языку и грамоте навыкнет, и ему, Денбею, дать в научении из руских робят человека три или четыре – учить их японскому языку и грамоте… Как он рускому языку и грамоте навыкнет и руских робят своему языку и грамоте научит – и ево отпустить в Японскую землю". Ученики Денбея впоследствии участвовали в Камчатских экспедициях Беринга и Чирикова в качестве переводчиков.

От берега Ичи Атласов пошел круто на юг и вступил в землю айнов, совершенно неизвестных русским: "…на камчадалов схожи, только видом их чернее, да и бороды не меньше".

Трудно точно сказать, как далеко на юг Камчатки забрался Атласов. Сам он называет речку Бобровую, но уже в начале следующего века реки с таким названием не знал никто. Предполагают, что Атласов говорил о речке Озерной, куда нередко заходили из моря каланы – морские бобры. Но он прошел и дальше Озерной – до реки Голыгиной и в "скасках" написал, что "против нее на море как бы остров есть". Действительно, от устья этой реки хорошо виден первый остров Курильской гряды с самым высоким из всех курильских вулканов. Дальше был океан.

С наступлением теплой погоды Атласов двинул на север – обратно в Анадырь.

2 июля 1699 г. в Анадырь вернулось всего 15 казаков и 4 юкагира. Прибавление в государеву казну было не слишком большим: соболей 330, красных лисиц 191, лисиц сиводушатых 10, "да бобров морских камчадальских, каланами называемых, 10, и тех бобров никогда в вывозе к Москве не бывало", сообщил в одной из отписок якутскому воеводе анадырский приказчик Кобылев.

За пять лет (1695–1700) Атласов прошел больше одиннадцати тысяч километров.

Из Якутска Атласов отправился с докладом в Москву. По пути, в Тобольске, он показал свои материалы С.У. Ремезову, составившему с его помощью один из детальных чертежей полуострова Камчатка. В Москве Атласов прожил с конца января по февраль 1701 г. и представил ряд "скасок", полностью или частично опубликованных несколько раз. Они содержали первые сведения о рельефе и климате Камчатки, о ее флоре и фауне, о морях, омывающих полуостров, и об их ледовом режиме. В "скасках" Атласов сообщил некоторые данные о Курильских островах, довольно обстоятельные известия о Японии и краткую информацию о "Большой Земле" (Северо-Западной Америке).

"Скаски" Атласова попали в руки царю. Петр I высоко оценил добытые сведения: новые дальние земли и моря, сопредельные с ними, открывали новые дороги в восточные страны, в Америку.

В Москве Атласова назначили казачьим головой и снова послали на Камчатку.

В те времена еще несколько групп казаков и "охочих людей" проникли на Камчатку, построили там Большерецкий и Нижнекамчатский остроги и принялись грабить и убивать камчадалов.

Когда сведения о камчатских бесчинствах достигли Москвы, Атласову было поручено навести на Камчатке порядок. Ему предоставлялась полная власть над казаками. Под угрозой смертной казни ему велено действовать "против иноземцев лаской и приветом" и обид никому не чинить. Но Атласов не добрался еще и до Анадырского острога, как на него посыпались доносы: казаки жаловались на его самовластие и жестокость.

Между тем якутский воевода, сообщив в Москву о дорожных жалобах на Атласова, направил в 1709 г. на Камчатку приказчиком Петра Чирикова с отрядом в 50 человек.

Чириков с 50 казаками усмирил восточных камчадалов и снова наложил на них ясак. К осени 1710 г. из Якутска прибыл на смену Чирикову Осип Миронович Липин с отрядом в 40 человек.

В.В. Атласов

Так на Камчатке оказалось сразу три приказчика: Атласов, формально еще не отрешенный от должности, Чириков и вновь назначенный Липин. Чириков сдал Липину Верхнекамчатск, а сам в октябре поплыл на лодках со своими людьми в Нижнекамчатск, где хотел перезимовать Липин, котрый в декабре также по делам прибыл в Нижнекамчатск.

В январе 1711 г. оба возвращались в Верхнекамчатск. По дороге взбунтовавшиеся казаки убили Липина. Чирикову они дали время покаяться, а сами бросились в Нижнекамчатск, чтобы убить Атласова.

По одной из версий, казаки явились к В. Атласову ночью; он наклонился к свече, чтобы прочитать принесенную ими фальшивую грамоту, и получил удар ножом в спину.

Именем Атласова названы бухта и вулкан на Курильских островах.

А.А. Баранов: правитель Русской Америки

19 августа 1790 г. галиот "Три святителя" вышел из гавани Охотска в море. Он вез в Америку нового правителя компанейских дел – Александра Андреевича Баранова. Корабль вел прославленный шелиховский мореход – Дмитрий Бочаров.

Баранов родился в 1745 г. в Каргополе бывшей Олонецкой губернии. Он вел торговлю в Москве и Петербурге и в 1780 г. приехал в Иркутск. В это время он сообщает Вольному экономическому обществу свои замечания по хозяйству в Сибири, за что избирается в 1787 г. почетным членом общества. В этом же году он знакомится с Г.И. Шелиховым. В 1790 г. торговые дела Баранова приняли невыгодный оборот. Тогда Баранов принял предложение Шелихова стать правителем дел его компании и отправился в Америку.

Баранов прибыл на Кадьяк 27 июня 1791 г. С этого времени и началась его выдающаяся деятельность в Америке.

Уже на следующее лето Баранов предпринимает свою первую большую поездку: на кожаных байдарах он обошел весь остров Кадьяк, подробно ознакомился с ним и его жителями. Кадьяк, как и все побережье Аляски, вплоть до залива Якутат населяли различные эскимосские племена.

Особенно внимательно исследовал Баранов северо-восточную часть Кадьяка. Он решил перенести центр русских поселений из гавани Трех Святителей, где обосновался семь лет назад Шелихов.

В обширном Чиниатском заливе на северо-востоке острова Баранов выбрал удобную бухту, назвал ее Павловской и на высоком каменистом ее берегу заложил крепость. Затем отправился дальше.

Все чаще на небольших полянах у самой воды появлялись селения конягов (так русские называли туземцев острова – канягмютов, представителей одного из племен южных эскимосов).

Пройдя заливы Игацкий и Килюдинский, Баранов вернулся в гавань Трех Святителей. Этот неутомимый человек не знал усталости. Уже через две недели он плыл на двух байдарах к побережью Аляски.

Прежде всего он посетил Кенайский залив, который в свое время Кук ошибочно назвал рекой.

На берегах залива Баранов открыл залежи каменного угля и железа. Используя последние летние дни, Баранов проник дальше по побережью Аляски – в залив Чугацкий. Кое-кто из промышленных предлагал вернуться обратно. Но Баранов упорно двигался дальше.

Вечером выставили часовых. Скоро все заснули. Внезапно воинственный клич разорвал тишину. Перед испуганными часовыми как из-под земли выросли толпы индейцев-тлинкитов – они неслышно подползли шагов на десять. Полусонные промышленные во главе с Барановым с ружьями выскочили из шалашей. Смертельная опасность нависла над русскими.

В этот момент Баранов вспомнил, что на берег была перенесена с байдары небольшая пушка. Двое промышленных быстро вытащили ее из шалаша. Грянул выстрел – и зияющая брешь образовалась в толпе индейцев. Вопли и крики раненых заглушили на минуту воинственный вой. Второй, третий выстрел… Индейцы начали отступать, а потом совсем скрылись в лесу. Поздно осенью Баранов вернулся на Кадьяк. Зимой он составил топографическое описание Кадьяка, Кенайского и Чугацкого заливов. Судовые журналы с подробным описанием плавания он переслал в Охотск. На следующее лето Баранов опять отправился в плаванье, держа курс на Чугацкий залив. Там он еще в прошлом году присмотрел удобную бухту, где собирался построить верфь, заложить судно и тем положить начало судостроению в Америке. Бухту назвали Воскресенской, а будущий корабль получил название "Феникс". Строительство первого корабля шло под неусыпным наблюдением Баранова.

К 1794 г. бобров в Кенайском и Чугацком заливах стало меньше, промысел оскудел. Но Баранов решил снова отправить туда своих мореходов.

Во главе большой промысловой партии стал Егор Пуртов, с ним плыли пятьсот туземцев и десять человек русских промышленников. Партия в конце апреля 1794 г. вышла в море. В начале июня достигли бухты Якутат.

Пуртов завязал дружественные отношения с туземцами. Это оказались якутатцы (одно из подразделений индейцев-тлинкитов), как называли их русские. Пуртов составил перепись индейцев, роздал им подарки и взял аманатов (заложников) в знак принятия ими русского подданства. Он сообщил в своем рапорте Баранову, что местный тойон (старейшина) прислал русским "три посоха, убранные орлиными перьями и обвешанные бобрами, по их обычаям в знак те посохи дружбы". Пуртов ответил индейцам тем же.

В Чугацком заливе Пуртов неожиданно встретился с кораблями известного английского исследователя Джорджа Ванкувера.

В августе Пуртов вернулся в Кенайский залив с огромной добычей – 2000 бобровых шкур. Он привез Баранову новые сведения о Якутате и реке Медной.

На следующий год Баранов отправился в далекое и опасное плавание. На этот раз он собственноручно правил куттером "Ольга".

Тем же летом в залив Якутат на галиоте "Три святителя" плыл знаменитый шелиховский мореход Гаврила Прибылов. Он вез туда двадцать семей русских поселенцев.

В июле 1795 г. Баранов поднял русский флаг в Якутате. Жители залива Якутат встретили Баранова дружелюбно. Он выбрал место для поселения и велел заложить крепость. Затем поплыл дальше вдоль побережья.

Пробыв несколько дней в заливе Льтуа, Баранов снова вышел в плавание. Теперь его корабль вступил в область побережья, где до него побывал Чириков еще в 1741 г.

Обогнув с севера мыс Ечкум на острове Крузова (Тлих), корабль вошел в обширный Ситхинский залив острова Ситха (этот остров впоследствии был назван именем Баранова). Пролив у мыса Ечкум Баранов назвал в честь своего корабля проливом Ольги. На берегу Ситхинского залива он нашел небольшую удобную бухту. Баранов велел установить на берегу большой деревянный крест в знак пребывания здесь русских и назвал бухту Крестовской.

В начале сентября 1795 г. "Ольга" благополучно вернулась из дальнего плавания на Кадьяк. Оно имело большое значение для дальнейшего исследования и освоения русскими североамериканского побережья. Были получены новые достоверные и многочисленные сведения об этих далеких районах, и вслед за Барановым вскоре двинулись туда отважные русские поселенцы.

Через три года после смерти Шелихова, в 1798 г., на базе созданных им компаний была организована знаменитая Российско-американская компания, первым директором которой стал зять Шелихова М.М. Булдаков. Через год компания получила монопольные права на Тихом океане и была принята под покровительство царя. Первый помощник Баранова Иван Александрович Кусков построил в Чугацком заливе на острове Нучек новую крепость, названную Константиновской.

Весной 1799 г. Баранов решил наконец заложить русское поселение на Ситхе. В далекий поход отправились под его началом три парусных судна – бриг "Екатерина", катер "Орел" и куттер "Ольга" – и пятьсот байдарок с алеутами. Только в июле, после трехмесячного тяжелого плавания, отряд достиг Ситхи.

Баранов познакомился с местными индейцами и их вождями. Старшего из них звали Скаутлельт. Баранов обратился к ним с просьбой уступить место на острове для постройки крепости.

Новую крепость, которую назвали Архангельской, решено было с согласия индейцев строить в другом месте залива. Расположились лагерем и начали строительство. Два судна, "Екатерину" и "Орел", и четыреста байдарок Баранов отправил обратно на Кадьяк.

Баранов вернулся на Кадьяк в мае 1800 г. Этот человек, казалось, не знал усталости. Каждое лето он объезжал русские поселения в Америке, руководил промыслом, вел переговоры с индейскими вождями, заботился о новых русских переселенцах из России, сурово расправлялся с изменниками и врагами.

Скоро судьба приготовила суровому правителю Русской Америки еще одно тяжелое испытание. В апреле 1802 г. Кусков отправился с партией эскимосов в 450 байдар и несколькими русскими на Ситху. У залива Акой, в 60 верстах от Якутата, где партия остановилась на отдых, индейцы встретили русских враждебно. Они избили нескольких эскимосов, а потом большой толпой, размахивая копьями, подступили к стану Кускова. Русские еле отбили нападение.