В то же время другая наша армия, под начальством князя Долгорукова, занимала Крым. В этой армии, состоявшей из 11 пехотных в 13 конных полков, находилось 7000 казаков под командой походного атамана Себрякова. Тот самый Крым, который был целью отважных морских поисков и набегов казаков в старину, был скоро занят армиею Долгорукова.

В эту войну казакам не пришлось действовать целыми полками, не пришлось и особенно отличиться крупными победами над неприятелем. Они несли невидную, но страшно тяжелую службу мелкими партиями. На этой службе каждый казак был героем. Имена отличившихся перечислить невозможно. Войско Донское служило так образцово в эту войну, что граф Румянцев выдал казакам похвальное свидетельство. В этом свидетельстве он пишет о всех старшинах и казаках войска Донского, что – "подвиги их против неприятеля отлично споспешествовали все славные успехи российского орудия. Они составляли зимой и летом первую стражу армии, не утомляясь ни нуждой, ни невыгодами, особенно в необитаемых местах. Их бдению и врожденному в них военному искусству, мы особенно обязаны тем, что неприятель нигде не мог во вред наш скрыть своего движения, но был часто самими казаками отбит. Казаки, побуждаемые доброй волей и рвением к службе всюду, где было столкновение с неприятелем, в малых и больших стычках и в самых генеральных сражениях, пускались в огонь первые, отличаясь храбростью чрезвычайной, повиновением власти и жертвованием самой жизни обретали многие над неприятелем победы. Доказательства их мужества, военного искусства, старание и послушания в действиях, которые я, или генералы, командовавшие отрядами им поручали – так велики, что описать их трудно и нельзя достаточно похвалить. Я заключаю свое свидетельство тем, что храброе и полезное отечеству Донское войско по отличным своим заслугам, в войне доказанным, достойно Высочайшего благоволения и милостей Монарших".

И императрица Екатерина при пожаловании наград войскам не забыла и донских казаков: за участие в этой войне она пожаловала войско 28 июня 1775 года похвальной грамотой и 10 июля 1775 года белым, великолепно украшенным знаменем. На знамени была надпись: нашему вернолюбезному войску Донскому за храбрые и мужественные подвиги во время минувшей войны с турками.

Во время этой войны Дону пришлось испытать сильное искушение. Весь юг России, все низовье Волги были охвачены страшным крестьянским бунтом, с которым с трудом могли справиться русские войска. Во главе этого бунта стоял донской казак, Зимовейской станицы, Емельян Пугачев.

36. Пугачев. 1770–1775 годы

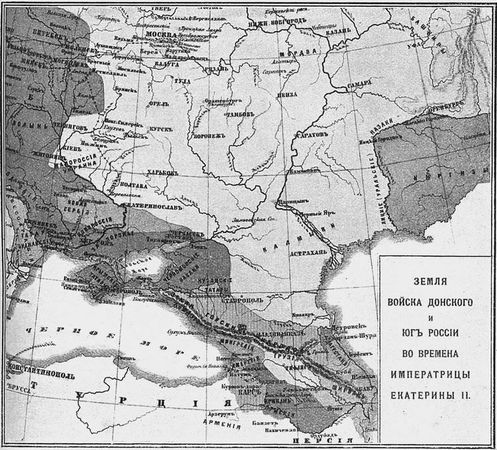

Рядом с войском Донским, к востоку от него, захватывая нынешнюю Астраханскую губернию, лежало Волжское казачье войско. Теперь его нет больше, и бывшие волжские казаки составили Астраханское казачье войско, выставляющее в мирное время один полк. Еще дальше, за Волгой, по реке Яику, как тогда называли Урал, лежало Яицкое казачье войско, теперь Уральское.

Известия из Петербурга в эту далекую окраину тогдашней России доходили медленно. Мало было охотников ездить в глухие степи, где бродили шайки татар, калмыков и киргизов. Туда спасались все те, кто исповедовал старую веру и кто боялся преследования за это. Много бежало туда и казаков с Дона. Там, да на Тереке, как некогда на Дону, не спрашивали – почему и от кого бежит человек. Русских людей было мало, ими дорожили, каждый лишний пришелец был нужен для защиты маленьких станиц и хуторов.

Казаки с Дона уходили в это время из-за притеснений войскового атамана Данилы Ефремова и из-за нелепых слухов, пущенных им по Дону о том, что казаков будут писать в регулярство, делать солдатами, что поступят они под команду русских офицеров. Действительно, казаки, посланные для заселения Азова и Таганрога, поступили под начальство поручиков и ротмистров. Это казаков волновало, и они писали жалобные письма на Дон.

Доном правил атаман Ефремов. Он расширил свои владения по р. Донцу и Калитве и неправильно наряжал казаков на службу. Об этом узнала императрица и приказала русскому генералу Черепову арестовать Ефремова и послать его в Петербург для суда. Черепов хотел взять Ефремова силой, но казаки заступились за атамана, избили Черепова и хотели его бросить в воду. Ефремову едва удалось спасти Черепова.

Когда императрица узнала об этом, она прислала новую команду для ареста Ефремова, его взяли и отвезли в Петербург. Казаки некоторое время пошумели, но вскоре успокоились.

Как раз в то время, когда по Дону волновались казаки, боясь, что их станут писать в регулярство, то есть сделают солдатами, на Дон пришли известия о смуте в Яицком войске, явились подстрекатели от виновника этой смуты, Пугачева, сулившего донцам всякие льготы и называвшего себя императором Петром III. Но донцы не пристали к этой смуте, дали ей суровый отпор и в бурном движении бунта, захватившего тысячи людей, поднявшего Яицкое и Волжское войска, многих регулярных солдат, крестьян и даже дворян, остались верными своей матушке-царице!

Вот как произошла эта смута: незадолго до этого времени в Яицке был арестован яицкий казак Богомолов. Сидя под арестом, он показал караульным солдатам какие-то следы на своем теле и уверил, что это крест.

– Крест этот означает, – говорил Богомолов, – что я вовсе не казак Богомолов, а император Петр III Феодорович.

За такие нелепые речи Богомолова вскоре сослали в Сибирь. Но сослали его тайно, никто не видел этого, и вот, по Яицкому войску пошел слух, что Богомолов бежал, что он скитается по войску и ищет людей, которые вступились бы за него и помогли ему сесть снова на царское место.

Слухи эти дошли и до Дона. И там по городкам и станицам стали шептаться, что император Петр III Феодорович жив, что он скоро взойдет на престол, прогонит бояр и дворян и объявит всякие милости казакам и крестьянам и заступится за старую веру отцов.

Чем невероятнее слух, тем легче ему верится в темном народе. И вот, в народе стали ожидать пришествия императора Петра и обещанных им милостей.

В это время по яицким степям скитался донской казак Емельян Пугачев, спасавшийся от войскового суда. Пугачев родился в Зимовейской станице и в молодых годах занимался с отцом хлебопашеством. 17-ти лет он женился и, прожив с женой всего одну неделю, был отправлен в Пруссию, где был во время Семилетней войны в отряде генерала Чернышева. Полковник Денисов взял его вестовым к себе. Во время ночного нападения пруссаков Пугачев упустил одну из лошадей Денисова и за это был жестоко наказан плетьми.

В Турецкой войне Пугачев участвовал уже в чине хорунжего. Он был отличный стрелок, наездник, прекрасно колол пикой, притом был тихий и покорный казак, и начальство его отличало. На этой войне Пугачев захворал чирьями, покрывшими его грудь и ноги, и, как больной, отправлен был на Дон. Живя на Дону, Пугачев помог своему зятю бежать на Терек. Это было запрещено. Зятя его поймали, и Пугачеву грозило жестокое наказание. Пугачев бежал и скитался под видом раскольника, пришлеца из Польши.

Был он и в Яицком войске и здесь слышал рассказы об императоре Петре III. Однажды Пугачев парился в бане с другим яицким казаком. Тот заметил у него на груди на коже следы его болезни и спросил: что это такое? Пугачев промолчал. Когда вышли из бани, Пугачев подозвал этого человека и сказал ему, что это знаки креста, и что он вовсе не Пугачев, а император Петр III.

Как ни мало похож был простой рябоватый донец, с лицом, поросшим жесткой бородой, не только необразованный, но неграмотный, на императора, – ему поверили, и вокруг Пугачева стали собираться яицкие казаки.

Взволновалось Яицкое войско. Толпы крестьян, беглых солдат стали сходиться к Пугачеву. Пугачев был казак смышленый. Он видал виды во время Прусской войны, кое-чему научился, состоя в штабе генерала Чернышева. Он устроил себе войско, составил свою гвардию; яицких, оренбургских казаков, беглых солдат и крестьян, калмыков и башкир он разделил на полки, назначил полковников, атаманов, сотников и хорунжих. Каждому полку дал свое знамя. Знамена у него были красные и желтые. На знаменах он нашил кресты и образа. И вот с этой ратью Пугачев двинулся вверх по Волге. Он подвергал мучительным казням всех тех, кто не признавал в нем императора, он рубил, жег и резал помещиков, обращая в пустыню места, где проходил. Грубый и невежественный, он в церкви входил в царские врата и садился на престол с Св. Дарами, думая, что это престол царский. Он посылал повсюду грамоты, называл себя Петром III, говорил, что он идет за старую веру и за свободу крестьян, – но подписать эти грамоты он не мог по безграмотству.

С толпой обезумевшего народа Пугачев осадил и взял Оренбург, занял Казань, захватил в свои руки все течение Волги. Везде признавали его государем, и он правил, как умел, то объявляя милости, то казня немилосердно.

Императрица должна была собрать против него громадное войско, во главе которого стали лучшие ее генералы, и повести правильную войну с Пугачевым.

Вести о победах, славе и завоеваниях Пугачева дошли и до Дона. В станицы и городки казачьи посылались Пугачевым грамоты с увещаниями донцов, и ездили туда тайные подговорщики.

Но донцы с отвращением выслушивали тот вздор, который им рассказывали про Пугачева. Для недопущения в войско Пугачевских сообщников войско Донское, в октябре 1772 года, постановило выбрать тысячу человек из лучших казаков с тем, чтобы они были готовы к походу по первому требованию. Станичные атаманы обязаны были зорко следить за всеми приезжающими и приходящими, особливо из бродяг и носящих на себе образ нищего. В ноябре 1773 года полковник Денисов, тот самый, у которого Пугачев был вестовым, просил разрешения военной коллегии собрать в войске 500 человек казаков и с ними идти прямо на Оренбург для поражения самозванца. Отряд Денисова, по повелению императрицы Екатерины II, поступил в ведение генерала Мансурова, стоявшего у Самары.

Казакам омерзительно было слушать о казнях и неистовствах, творимых Пугачевым. Жена и дети Пугачева ходили, побираясь милостынью. Казаки отреклись и от них. В них приняла участие императрица Екатерина и приказала отправить жену Пугачева в его стан, в надежде, что жена уличит мужа в самозванстве. Дом самозванца в Зимовейской станице был уничтожен, и место оставлено порожним. Станичники Пугачева просили разрешения выселиться на другое место, чтобы не жить им на том месте, которое осквернено было мерзкими поступками Пугачева.

Между тем русская армия, предводительствуемая генералом Михельсоном, постепенно теснила Пугачева. Уже Самара и Оренбург были освобождены от бунтовщиков, уже многие из сообщников Пугачева кончили жизнь свою презренною смертью на виселице. Пугачев задумал тогда идти на Дон и там искать себе помощи. Однажды он пришел в палатку к своей жене и сказал ей:

– Что, Дмитриевна, как ты думаешь обо мне?

– Да что думать-то, – отвечала она, – буде не отопрешься, так я твоя жена, а вот это твои дети.

– Это правда; я не отопрусь от вас, только слушай, Дмитриевна, что я тебе скажу: теперь пристали ко мне наши донские казаки и хотят у меня служить, так я тебе приказываю, неравно между ними случатся знакомые, не называй меня Пугачевым, а говори, что я у вас в доме жил, знаком тебе и твоему мужу; и сказывай, что твоего мужа в суде замучили до смерти за то, что меня у себя держал в доме.

– Как я стану это говорить?! Я, право, не знаю.

– Так и сказывай, что ты жена Пугачева, да не сказывай, что моя, и не говори, что я Пугачев. Ты видишь, что я называюсь ныне государем Петром Феодоровичем, и все меня за такого почитают. Так смотри же, Дмитриевна, исполняй то, что я тебе велю, а я, когда Бог велит мне быть в Петербурге и меня там примут, тогда тебя не оставлю, а буде не то, так не пеняй – из своих рук саблей голову срублю.

После этого жена беспрекословно исполняла приказания мужа.

Пугачев послал на Дон воззвание, где, обещая донцам всяческие вольности, повелевал им стать на его сторону.

Но на Дону воззвания Пугачева не имели успеха. Атаман Сулин объявил по войску, что тому, кто поймает злодея, будет выдано 25 000 рублей и золотая медаль. На Дону стали собирать казаков. Начальствовать ими было поручено полковнику Алексею Иловайскому. Но на Дону трудно было собрать большое войско. Почти все способные носить оружие казаки находились на войне с турками, в Крыму и в Турции. Собиравшиеся казаки приходили с дурным вооружением и на плохих лошадях. Отряды устраивались в Скуришенской и Арчадинской станицах. Составилось три отряда – одним командовал полковник Луковкин, другим – Максим Янов и третьим – Андрей Bуколов. Эти силы должны были отразить Пугачева, с громадной толпой надвигавшегося на Дон со стороны Камышина.

В августе месяце самозванец ворвался в пределы Донского войска. Одна пария бунтовщиков пошла по берегам р. Медведицы, другая – по Иловле и третья – по Хопру. Мятежники на своем пути разоряли и сжигали все. Жители не могли им оказать никакого сопротивления. В станицах оставались только старики, женщины и дети. Они спасались в леса, оставляя все имущество пугачевской толпе. 14 августа Пугачев разорил станицы: Березовскую, Малодельскую, Заполянскую, Орловскую и Раздорскую на Медведице. В Березовской станице мятежники потребовали станичный конный табун и выбрали из него самых лучших лошадей, в Малодельской – повесили несколько казаков, а в Заполянской – жестоко избили станичного атамана и двух стариков за то, что они не могли их снабдить овсом и сеном.

Нашествие Пугачева с толпами мятежных крестьян было хуже татарского набега.

Походный атаман Луковкин, со старшинами Яновым и Вуколовым, имея под своим начальством всего 550 казаков, пошел на мятежников, бывших у Етеревской станицы. Ночью на 17 августа Луковкин выступил с казаками против Пугачева. В одну ночь казаки прошли 80 верст и днем совершенно неожиданно напали на мятежников, пьянствовавших в Етеревской станице. Многие были убиты, многих забрали в плен, но большая часть бежала к Заполянской станице. С маленьким, но храбрым отрядом Луковкин преследовал их, разбил еще раз у Малодельской станицы при кургане Караул и выгнал их совсем из войска.

После этого казаки Луковкина соединились с отрядом Иловайского и отправились в Воронежскую губернию.

Пугачев послал было еще грамоты на Дон, но казаки арестовали его людей и приготовились встретить Пугачева.

Пугачев не решился идти в войско Донское и пошел назад к Царицыну. Он двигался так быстро, что войска едва успевали его настигать. Кругом Царицына все крестьяне бунтовали, и царицынский комендант просил помощи у донцов. По приказанию войскового наказного атамана войска Донского Сулина, все служилые казаки, состоявшие на льготе до отставки и жившие от Маноцкой до Тарновской станиц, и казаки донецких станиц были вызваны на службу. Составлено было два полка – Макара Грекова и Акима Карпова. Из возвратившихся с Кубани на льготу полков Павла Кирсанова, Матвея Платова и Акима Уварова было выбрано тысяча доброконных казаков и из них составлено еще два полка – Кирсанова и Платова. Эти полки поспешно выступили к Царицыну.

Туда же шел полковник Федор Кутейников, соединившийся с полковниками Василием Маньковым, Карпом и Михайлом Денисовыми. На р. Мечетной казаки встретились с Пугачевым. Кутейников, Маньков и Денисов три раза атаковали мятежников и все три раза прогоняли толпы до самых пушек Пугачева, но пушек захватить не могли. В третью атаку Кутейников столкнулся с одним яицким казаком. Он зарубил его, но казак успел нанести Кутейникову две раны: в грудь и левый бок. Кутейников от этих ударов упал с коня и был схвачен бунтовщиками. С него содрали платье и амуницию, связали ему назад руки, таскали его за волосы, били, надели на шею ременный аркан, которым едва не удавили, и, наконец, привязали его к колесу. Так оставался привязанным Кутейников до тех пор, пока его не потребовали к Пугачеву. Когда Кутейникова привели к самозванцу, Пугачев сидел у себя в шатре за столом, окруженный своими товарищами. Подле него стоял штоф водки. Пугачев спросил Кутейникова его фамилию. Кутейников назвал себя.

– Так ты, брат, мне и роднею причелся, – сказал Пугачев. – Ты Пугачева дом разорял? – спросил он Кутейникова.

– Не разорял, а исполнял волю командирскую.

Пугачев приказал ввести в палатку свою жену и спросил Кутейникова:

– Узнаешь ли Пугачиху?

– Не знаю, – отвечал Кутейников.

– Вот Пугачиха, – сказал Пугачев, показывая на жену.

– Я ее никогда не видывал, – сказал Кутейников.

– Выведите его и завтра повесьте, – приказал Пугачев.