Критские лучники уступали персам в дальности стрельбы, а греческие копьеметатели не могли поразить своими дротиками персидских пращников. Не могли греки, лишенные конницы, и отогнать персов на безопасное расстояние. Число раненных в частых стычках все росло, а греки были лишены возможности достойно ответить своим преследователям. В конце концов Ксенофонт отобрал лучших наездников из числа рядовых пехотинцев, посадил их на лучших из обозных лошадей и вручил командование над ними немногим оставшимся в живых офицерам конницы. Создав таким образом конное подразделение численностью в пятьдесят человек, он поручил им держать вражеских пращников и лучников на безопасном расстоянии. Зная также, что среди пехотинцев есть много родосцев, Ксенофонт вызвал самых опытных из них в обращении с пращой – родосцы славились как отменные пращники. Две сотни добровольцев были вооружены импровизированными пращами. Теперь преимущество в этом роде вооружения перешло на сторону греков, потому что родосцы в соответствии со своими обычаями использовали при стрельбе свинцовые пули, которые они посылали на расстояние вдвое большее, чем тяжелые камни, используемые персами.

Так, импровизируя по мере сил и необходимости, греки продолжали продвигаться на север – покинув Мидию и углубившись в дикую холмистую местность Кар духи. Обитатели ее в те времена были не более сговорчивыми, чем их потомки в наши дни, и, когда греки с огромным трудом пробирались по горным тропам, дикие горцы обрушивали на их головы деревья, скатывали огромные камни, осыпали дротиками и стрелами, нанося изрядный урон. Когда же это угрюмое нагорье осталось позади и греки вышли к реке, являвшейся границей Армении, они обнаружили, что сатрап этой провинции со своими войсками поджидает их на дальнем берегу, а позади них еще маячат разъяренные горцы. Искусным маневром они все же форсировали реку и смогли договориться с сатрапом о беспрепятственном проходе через его территорию в обмен на обещание не грабить население. (В этом случае трофеи состояли бы исключительно из продовольствия. Солдаты, идущие по неприятельской территории, обычно легки на грабеж, но нам трудно представить себе ветеранов, отягощающих себя бесполезными украшениями и безделушками, когда перед ними на пути вздымаются снежные шапки гор.)

Пересечение подобной местности в самый разгар зимы стало для греков суровой проверкой на выносливость. Маршрут их перехода примерно вел от современного Мосуда вдоль западного берега озера Ван, расположенного на высоте около 6000 футов, а затем проходил между 10 000-футовыми пиками в окрестностях Эрзерума. Здесь они снова оказались во враждебном окружении; местные племена были прекрасными лучниками, вооруженными мощными луками, примерно трех локтей в длину. (Античный локоть, используемый в качестве меры длины в Древней Греции, варьировался от 18,25 до 20,25 дюйма, так что эти луки могли иметь длину до четырех с половиной футов. То обстоятельство, что подобные луки привлекли внимание Ксенофонта, свидетельствует, сколь короткими были обычные луки, использовавшиеся греками.)

Но конец долгого пути был уже близок. Пробив себе дорогу сквозь земли воинственных жителей гор и холмов, греки вышли наконец к городу Гюмниас, где нашли дружественный прием и узнали, что находятся неподалеку от города Трапезус (современный Трабзон в Турции). Они тут же получили проводника и "на пятый день приблизились к горе Фехес, и, когда авангард достиг перевала, поднялся сильный крик. Когда Ксенофонт, двигавшийся в арьергарде, и другие воины услышали эти крики, они подумали было, что на них напали враги. Однако, когда крики стали усиливаться по мере того, как новые группы воинов подходили к перевалу, Ксенофонт подумал, что происходит нечто более серьезное, и вместе с несколькими конниками галопом вырвался вперед. Когда он подскакал поближе, то услышал громкий крик своих воинов: "Море! Море!"

Из легендарного "марша десяти тысяч" вернулись около 8600 человек, вполне боеспособных и в добром здравии, мужественно преодолевших все тяготы похода. Поразительный переход был завершен, и военная история пополнилась еще одной славной страницей.

"Марш десяти тысяч" был окончен, и вскоре основная масса легендарных греков была завербована Спартой для ведения войны с Персией. Их предводитель Ксенофонт, который теперь тоже служил Спарте, последовал за ними. В этой кампании он взял в плен персидского вельможу и его семью. Полученный за них выкуп дал ему возможность поселиться в Спарте, где он провел отпущенные ему богами дни в тиши и покое, перемежая их охотой и письменными воспоминаниями о былых походах.

Несмотря на то что Ксенофонт, по существу, был дилетантом в военных делах, или, возможно, именно потому, он обладал способностью к импровизации и в особых обстоятельствах применял тактику, не описанную в военных учебниках греков. Так, в одном случае было необходимо очистить от врага упорно удерживаемый им гребень горы. Подходы к нему вели по пересеченной местности, на которой фаланга действовать не могла. Ксенофонт сформировал из своих воинов несколько групп, построив их в колонны по нескольку сотен человек в каждой. Колонны двигались самыми удобными маршрутами, стараясь как можно точнее сохранять строй. Интервалы между колоннами были таковы, что каждая группа охватывала какое-то из неприятельских формирований. Фланги колонн прикрывали отряды легковооруженных воинов, группы лучников и пращников двигались впереди в качестве застрельщиков – в целом весь ход атаки гораздо больше походил на тактику XX века, чем на 400 год н. э. В другом случае Ксенофонт расположил резерв в составе трех отрядов, каждый по две сотни тяжеловооруженных воинов, на расстоянии пятидесяти ярдов позади каждого из флангов и центра основного строя. Такое решение тоже было отступлением от канонов: обычно греки обрушивали на врага всю тяжесть своего войска.

Значение опыта этой кампании не было забыто греками. Практически случайное поражение в битве при Кунак-се не сыграло никакой роли. Гораздо важнее стало то, что греческие силы углубились почти на 1500 миль по направлению к персидской столице и нанесли там поражение войску Великого царя. За восемьдесят лет до этого персы взяли штурмом и разграбили Афины. Теперь волна мщения обрушилась на обидчиков и уже греческие воины мечтали о разграблении богатейших городов и дворцов Азии. Сцена была расчищена, а на севере Греции происходили события, которые вот-вот должны были выдвинуть на нее главного героя.

Фивы

Взлет Фив представляет интерес тем, что в значительной мере своими успехами они были обязаны превосходным солдатам и тем изменениям, которые те привнесли в освященную веками боевую тактику своего времени. Более того, приложение этой тактики к своему стилю сражения поставило македонцев на какое-то время во главу греческих государств и сделало их покорителями могучей империи персов.

Спарта воевала с Фивами. Армия лакедемонян и их союзников продвигалась по направлению к Фивам, когда на пути ее, у селения Луктра, встала фиванская армия под командованием Эпаминонда. Фиванцы превосходили неприятеля в численности, но тем не менее едва ли могли надеяться разгромить грозных спартанцев. Однако Эпаминонд, сообразив, что если ему удастся нанести поражение лакедемонянам, то это вызовет смятение в рядах их союзников, выстроил фиванцев в фалангу глубиной в пятьдесят человек, вместо гораздо более привычной длинной и относительно неглубокой линии. Всю эту массу воинов он расположил на обычно более слабом левом фланге, напротив спартанцев, которые, как всегда, заняли свое почетное место на правом фланге. После начала битвы, когда незначительные силы спартанской конницы были оттеснены с поля битвы, правый фланг спартанцев начал быстро спускаться по склону холма в своем привычном неотразимом наступательном порыве. Фиванцы тоже начали спуск со своего холма в узкую долину, расположенную между двумя армиями, но двигались при этом уступом, имея сильный левый фланг впереди, а более слабый правый фланг несколько сзади. Спартанцы, фаланга которых в этом случае имела в глубину двенадцать рядов, не смогли выдержать удар и мощный напор плотной фиванской фаланги. Их царь Клеомврот погиб в бою, и правый фланг спартанцев был вынужден отступить на холм к лагерю. Их союзники, увидев поражение и отход непобедимых гоплитов правого фланга, тоже поспешили отступить. На поле боя пало около тысячи лакедемонян, в том числе четыреста спартанцев, что было неслыханным поражением, которое потрясло всю Спарту и изумило весь греческий мир. По современным понятиям четыреста спартанцев, возможно, и не представляются особо значительными потерями, но следует помнить, что Спарта приходила в упадок от постоянной убыли мужского населения, так что в этом списке погибших числилась примерно одна четвертая часть ее граждан, способных носить оружие.

В течение девяти лет после Луктры Фивы играли ведущую роль на сцене греческой политики. Затем при Мантинее Эпаминонд встретился с союзной армией лакедемонян, афинян, мантинейцев и других. Используя отработанную при Луктре тактику, он снова сосредоточил фиванцев на левом фланге, и они опять прорвали более тонкий строй спартанцев. Как и при Луктре, исход битвы был решен этой атакой, но Эпаминонд пал, предводительствуя своими победоносными войсками. Весть о смерти их великого военачальника вызвала панику в рядах фиванцев и их последующее отступление к своему лагерю. Его смерть стала знамением конца превосходства фиванцев, и вскоре центр силы сместился далее к северу.

Спартанцы, как представляется, так и не извлекли никаких уроков из своего предыдущего поражения, и их тактика, а также тактика их союзников не претерпела никакого изменения, столкнувшись с новой фиванской диспозицией. Как уже было замечено выше – долгие годы военного превосходства на суше или на море приводят к окостенению военной мысли, превращению ее в застывшую схему, неспособную противостоять новациям.

Македония

На севере греческого архипелага располагалось царство Македония. Населявшие ее македонцы были греками по языку и традициям, но из-за своей удаленности от основных центров греческой культуры считались народом грубым и неотесанным. Это были воинственные люди, которые, ведя постоянные сражения со своими наполовину варварскими соседями – фракийцами и иллирийцами, – всегда были готовы скрестить свое оружие с любым врагом. Цари Македонии занимали двойственное положение как правители, выступая абсолютными владыками для живущих на побережье македонцев и главами феодальных кланов для буйных и непокорных племен, живших в горах, многие из которых имели иллирийское происхождение.

В правление способного и энергичного Филиппа II страна была полностью объединена. Будучи подростком, Филипп провел несколько лет заложником в Фивах, причем его наставником в это время был признанный военный гений – Эпаминонд, у которого заложник многому научился. Позднее Филипп усовершенствовал плотность фиванского строя – уменьшил глубину фаланги до шестнадцати рядов и увеличил интервалы между ними, что сделало фалангу более маневренной. Длина копий была также увеличена таким образом, что, будучи опущенными, острия копий пятого ряда выступали перед фронтом первого ряда. Добавка длины в пять футов позволяла копейщику держать свое оружие наперевес и способствовала лучшему его балансу.

Поскольку удлиненное копье приходилось держать двумя руками, то вследствие этого был уменьшен размер щита, который теперь крепился ремнями за левую руку, чтобы кистью ее можно было поддерживать копье. Во всем остальном защитное вооружение и оснащение ничем не отличалось от обычного греческого гоплита.

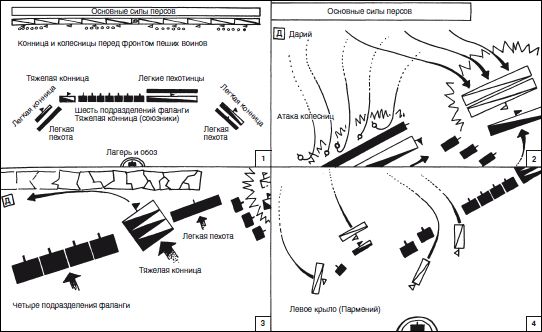

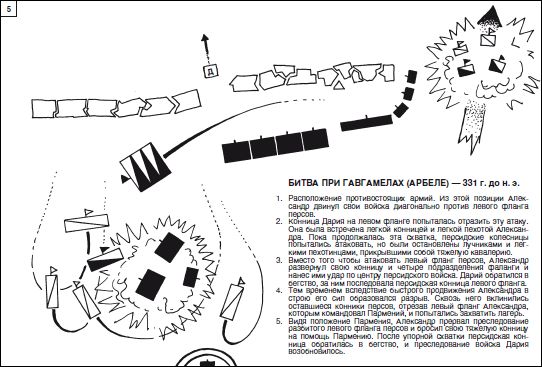

Основная разница в тактике Филиппа и других греческих государств состояла в том, что он стал широко применять конницу. Социальная структура крупнейшего аграрного царства была такова, что она обеспечивала существование значительного числа деревенских "сквайров" – мелкопоместных аристократов, с детства привычных к верховой езде, тех, кто, по существу, вынес на своих плечах все сражения предыдущих правлений. Это постоянное наличие практически подготовленных конников, бывших в постоянном дефиците в армиях других греческих государств, оказало большое влияние на развитие тактики, благодаря которой Македония вышла на уровень крупного военного государства. Несмотря на постоянное совершенствование пехотных формаций, конница оставалась одной из самых значительных, если не самой значительной частью боевой линии в сражениях. Обычное соотношение конницы к пехоте колебалось от одного к двенадцати до одного к шестнадцати. В армии Александра Македонского накануне его вторжения в Персию конница находилась в соотношении один к шести, а в битве при Арбеле участвовало 7000 всадников и 40 000 пехотинцев.

Македония была относительно бедным государством; ее населяли люди, больше привыкшие обрабатывать землю, а не торговать. Обретение богатых копей в горном массиве Пангей на восточной границе страны обеспечило Филиппу поступление в год более 1000 талантов – громадной суммы, сделавшей Македонию одним из самых богатых греческих государств. Обладая, таким образом, хорошо организованной армией и полной казной, Филипп начал осуществлять программу экспансии, которая с неизбежностью привела его к конфликту с греческими городами юга полуострова. Разозленные острыми речами оратора-политика Демосфена, афиняне в конце концов пошли на союз со своими старыми врагами фиванцами. Сражение, которое должно было решить судьбу Греции, состоялось под Херонеей в 338 году до н. э.

Нам мало что известно о собственно битве, которая завершилась поражением союзников. Если она развивалась по обычной тактике македонцев, то Филипп противопоставил фиванской фаланге свою македонскую пехоту и в то же самое время отвел несколько назад свой более слабый фланг. Его конница, которой командовал его юный сын Александр, была размещена на фланге его фаланги, чтобы нанести удар фиванцам, когда их ряды смешаются, сражаясь с македонскими копьеносцами. Предположительно, именно в результате такой комбинации фиванцы и потерпели поражение, после чего победоносный фланг македонцев развернулся и, поддержанный конницей, сокрушил афинян.

Это сражение принесло Филиппу контроль над всей Грецией, хотя и не объединило города-государства в единую эллинистическую державу. Греческие общины отнюдь не горели желанием видеть Грецию под правлением Македонии, государства, которое они считали наполовину варварским. Не вызывали у них сколько-нибудь сильного энтузиазма и грандиозные планы Филиппа по вторжению в Персию. Но еще до того, как он начал осуществлять эти планы, возникшие в его империи беспорядки привели к его убийству (в 336 году до н. э.), вероятнее всего совершенному по наущению его бывшей жены, матери Александра. Своему сыну, которому суждено было стать одним из самых прославленных военачальников и завоевателей, Филипп оставил в наследство великолепную армию, объединенную и процветающую страну и неутоленные амбиции. Все это он создал ценой вечных тягот, борьбы и интриг. Демосфен писал о нем: "Чтобы создать империю и упрочить власть, он пожертвовал своим глазом, ключица его была сломана, левая рука и левая нога искалечены. Он приносил в жертву судьбе любую часть своего тела, которую той угодно было взять, с тем чтобы она возместила ему их потерю славой".

Под командованием Александра боеспособность греко-македонской армии достигла высочайшего уровня. Тяжелая пехота, вооруженная сарисами, была организована в особые подразделения, или бригады. Эти бригады в дальнейшем были разделены на еще более мелкие подразделения. Подобное деление сделало фалангу гораздо более мобильной. Теперь она стала напоминать стену, но не монолитную, а сложенную из отдельных блоков, не тупо-прочную, а частично подвижную, но сохранившую при этом всю свою прочность. Фаланга более не была решающим фактором на поле боя. Теперь она больше была похожа на крепость, ощетинившуюся копьями, из-за подвижного основания которой могла действовать конница. Существующее до сих пор мнение относительно истинного назначения македонской фаланги в значительной мере ошибочно – собранные в одном месте люди и копья отнюдь не были неким единым формированием, одной своей массой, в неодолимом движении, сметающим всех своих врагов. Подлинной ударной силой теперь становилась конница, в частности тяжелая конница правого фланга. Эти подразделения конницы были сведены в восемь эскадронов, один из которых представлял собой царскую гвардию. Другие подразделения тяжелой конницы – фессалийцы, вторые после македонцев по храбрости и эффективности, – размещались на левом фланге. Оба фланга, правый и левый, были также усилены легкой конницей и легковооруженной пехотой.

Другим нововведением было создание нового класса пехотинцев. Эти великолепно подготовленные ипасписты представляли собой нечто среднее между тяжеловооруженными копьеносцами регулярной фаланги и легковооруженными пелтастами. Они образовывали переходное звено между фалангой и тяжелой конницей, носили защитные доспехи и были вооружены более коротким копьем, гораздо более удобным для наступательных действий, чем неуклюжее копье фаланги. Отчасти они напоминали отлично организованных пелтастов Ификрата или, возможно, греческих копьеносцев времен старых войн с персами. Демонстрируя важность этих новых подразделений, отборные отряды ипаспистов стали пешей царской гвардией, агемой, в дополнение к конной царской гвардии. В сражении подвижные подразделения ипаспистов, расположенные между конницей и фалангами, прикрывали левый фланг одного и правый фланг другого подразделения. Если тяжелая конница успешно прорывала вражеский фронт, то подразделения ипаспистов в количестве 6000 человек были готовы воспользоваться ее успехом и расширить прорыв.

По своей сути тактика македонцев основывалась на атаке подразделений фаланги, эшелонированной в глубину, при этом правофланговое подразделение первым наносило удар по врагу. Сковав таким образом вражеский фронт фалангой и тяжелой конницей справа, подразделения конницы под командованием самого Александра наносили удар по левому флангу врага, будучи поддержанными ипаспистами. Тем временем любая попытка со стороны неприятеля атаковать с фланга македонскую фалангу была бы пресечена фессалийской тяжелой конницей и прикрытием фланга, состоящего из легкой конницы и легковооруженной пехоты. Подобный же заслон прикрывал правый фланг подразделений фаланги и был готов двинуться вперед, обходя левый фланг неприятеля, если бы атака тяжелой конницы увенчалась успехом. Вся эта тактическая система предполагала взаимную поддержку и сочетание относительно неподвижной фаланги и в высшей степени подвижной массы тяжелой конницы, а также их пехотного прикрытия.