Здесь отчетливо видно, как история, а точнее, популярные мифы зачастую игнорируют многие аналогичные события в угоду прославлению какого-либо одного. Так, мы почти ничего не слышали ни о 400 фиванцах и 700 феспийцах, которые защищали восточную оконечность прохода от флангового охвата "бессмертных" под командованием Гидарнеса; ни об остатках небольшой 7-тысячной армии, предположительно нанесшей персам удар в тыл. В сражении при Фермопилах пало, насколько нам известно по хроникам, 4000 греков и множество персов, так что представляется несколько несправедливым, что вся слава досталась трем сотням спартанцев.

Неудачная попытка удержать узкий проход между горами и морем совершенно затмила воистину грандиозный успех Спарты, достигнутый ею год спустя в сражении с персами при Платеях. В этой битве, одной из решающих, участвовало 5000 спартанских гоплитов с сопровождавшими их илотами. Вероятно, никогда до этого и уж точно никогда после этого не появлялось на поле брани одновременно такого большого числа граждан Спарты. Вместе с полноправными гражданами пришли и 5000 периэков, каждый с одним помощником-илотом. Выставив такое большое число воинов, это государство со сравнительно небольшим населением напрягло все свои силы. Если, как мы вправе предположить, многие из илотов были вооружены (число людей, сопровождавших каждого спартанца, достигало семи человек), то спартанцы смогли вывести на поле брани 25 000 вооруженных воинов. Все греческие войска из двадцати городов-государств различной величины составляли около 75 000 человек. Все это было достигнуто ценой неимоверных усилий союзников.

Персы располагали силами в 100 000 человек, а их полководец Мардоний был значительно более опытным военачальником, чем спартанец Павсаний, командовавший союзными армиями. Ряд маневров привел к тому, что персидская конница практически совершенно отрезала лакедемонян и небольшой отряд тегийцев от их союзников, тогда как персидские лучники осыпали их стрелами из-за своих плетеных переносных щитов. Похоже, что в рядах греков возникло мгновенное замешательство, небесные знамения не были для них благоприятными, однако молитвы, вознесенные к Гере, чей храм находился поблизости, были вознаграждены мистическими знаками, и тяжелая пехота греков размеренным шагом двинулась в наступление. Линия плетеных щитов персов была прорвана и распалась, и спартанцы и тегийцы начали продвигаться в направлении храма Деметры, стоявшего на возвышенности перед ними. Здесь Мардонию удалось собрать своих обратившихся в бегство воинов, но персы не могли тягаться с лучшими копьеносцами во всей Греции. Сам Мардоний пал в бою, и, как это часто бывало в армиях Востока, его гибель стала сигналом для отступления, перешедшего в бегство. Основное сражение было выиграно спартанцами и их союзниками еще до того, как подошла основная часть армии. 8000 афинян, шедших на помощь Павсанию, были атакованы греками, служившими персам, и вынуждены были остановиться. Другая часть союзной армии, левый ее фланг, задержалась у города Платеи и достигла поля боя слишком поздно, чтобы принять в нем активное участие.

Это стало звездным часом Спарты. До этого она одержала череду блистательных побед, но то были победы над греками, в частности над афинянами. В том долгом противоборстве симпатии Запада, возможно ошибочно, были на стороне города, в котором сосредоточилась столь значительная доля греческой культуры. И вот, когда Афины лежали поверженными, а их злейшие враги призывали к полному уничтожению города и порабощению его жителей, именно спартанцы отвергли варварские требования своих союзников и обеспечили условия мира, гораздо более мягкого, чем афиняне могли ожидать.

Но, как такое случалось и со многими другими воинственными народами, настало время, когда спартанский дух пошатнулся. Суровые законы полумифического Ликурга больше не действовали. Молва винила в этом обильный приток в Спарту золота и серебра после успешных военных кампаний в Малой Азии. Спартанские деньги изготовлялись из железа – намеренно неудобными, чтобы сделать их употребление ограниченным. Но более веской причиной падения спартанского государства следует считать изменения строгих законов наследования, в соответствии с которыми каждый мужчина должен был оставлять свою долю земли исключительно своему сыну. По новым же законам все люди могли распоряжаться своей землей по своему собственному усмотрению. Это, по словам Плутарха, "разрушило лучшее государство общего благосостояния. Новые законы позволили богатым людям, не обладающим ни каплей совести, забрать себе в руки всю недвижимость, отлучив законных наследников от возможности получить свою законную долю; и постепенно все богатство сконцентрировалось у немногих, основная же масса граждан пребывала в бедности и печали. Частные занятия, для которых больше не было свободного времени, оказались заброшенными; в государстве же процветали всяческие махинации, зависть и ненависть к богатеям. В стране осталось не более семисот старых спартанских семей, из которых, возможно, около сотни имели в своем владении землю, остальные же были лишены как имущества, так и чести, стали медлительны и безразличны к делам защиты отечества от внешних врагов, зато только и мечтали о том, чтобы воспользоваться любой возможностью для изменения порядков в своей стране".

Теперь уже спартанец не мог ответить, как некогда аргивянину, который однажды упомянул о множестве лакедемонян, погребенных на полях Аргоса: "Но ни один из вас не похоронен в Спарте".

Один из царей-реформаторов был убит разъяренными владельцами земли. "Ныне, когда Агис был убит, стало опасно упоминать в разговорах хотя бы намеками о подготовке юношества; а уж слова о древней умеренности, стойкости и равенстве вообще воспринимались как государственное преступление".

Последний из царей, Клеомен, расправился с эфорами, уничтожил сам институт эфоров, простил все долги, увеличил число граждан до 4000 человек, даровав гражданство периэкам, и перераспределил земельные доходы. Однако возрожденное государство не могло тягаться с Македонией, и победа Антигона над Клеоменом при Селлазии (221 до н. э.) положила конец Спарте как государству.

При всех недостатках спартанского характера – ограниченность кругозора, низкая культура, властность и тираническое поведение, – которые были явственно видны, еще когда Спарта пыталась примерять имперскую мантию, которую она отобрала у Афин, у нее имелось много восторженных почитателей среди древних греков. Для них все эти моменты меркли в сравнении с исконной простотой спартанской жизни – в этом аскетизме греки видели нечто благородное. По мере того как усложнялась жизнь в других городах-государствах Древней Греции, греки любили указывать на Спарту как на истинную родину древних ценностей – старую добрую Грецию, какой ее знавали их пращуры. Что бы мы ни думали о Спарте и ее общественных институтах, нет никакого сомнения в том, что воину-спартанцу едва ли можно найти равного.

О боевых качествах граждан других древнегреческих городов-государств мы не знаем ничего. Предположительно, они были все примерно равными. Незначительные отличия боевых возможностей армии одного государства от другого зачастую бывали временными и менялись по мере того, как изменялись обстоятельства в самих этих государствах. Что же касается относительной военной ценности различных городов-государств, то их в полной мере характеризовали размеры и богатство этих государств. По причине миниатюрности многих древнегреческих государств альянсы их были часты и во многих случаях абсолютно необходимы; резкий рост мощи одного из них настораживал соседей и уравновешивался конфедерацией его более слабых соседей. Эта постоянно меняющаяся система союзов, лиг и конфедераций зачастую была сплетенной из гордости, страха, алчности и зависти.

За столетие с четвертью, прошедшее со времени Марафонской битвы до Херонеи, возникла и была осознана персидская угроза, произошел взлет и падение Афин, на краткое время установилась гегемония Фив. Большую часть этого долгого периода Грецию сотрясали войны, восстания и кровавые гражданские беспорядки. Даже сама независимость и любовь к личной свободе, создавшие греческие города-государства, несли семена своего собственного разрушения. Неспособные жить в мире – хотя и связанные между собой узами религии, языка и культуры, – греческие государства истощали свой мозг, кровь и расточали богатства, раздирая на части свою собственную цивилизацию, пока, промотав все до конца, не пали жертвой македонцев.

Афины

Именно в эту эпоху вторжений, завоеваний и восстаний началось восхождение Афин к пику своего могущества. Когда же оно стало доминирующим государством своего региона, таким, каким оно знакомо нам по многим страницам мировой истории, его литература и изящные искусства с готовностью отозвались на этот возвышенный дух новой эпохи, вознеся афинскую культуру (а вместе с ней и культуру всей Древней Греции) на недосягаемую вершину. Афины представляли собой некую антитезу Спарте – блистающие разумом там, где Спарта отличалась тупостью, искрящиеся радостью жизни там, где Спарта была мрачна и сурова, и изысканно-аристократические там, где Спарта была провинциальной. Афины, осознав грозные качества Спарты как противника на суше, обратили свою экспансию в море. И именно в качестве великой морской державы Афины стали мощной империей, обретя непреходящую славу. В 459 году до н. э. в ходе Пелопоннесской войны, закончившейся падением Афин, в городе был установлен камень, запечатлевший названия родов одного из "племен", заложивших основы афинского гражданства. На нем мы читаем: "Из племени эрехтидов были те, кто погиб в этой войне в Египте, в Финикии, в Хадесе, в Эгине, в Мегаре, в один и тот же год…" Воистину имперским духом дышат эти слова – причем они могли быть написаны только великой морской державой.

Но если при Саламине и в продолжительной войне со спартанской конфедерацией они продемонстрировали непревзойденные качества своих военно-морских сил, то Афины все же не ограничивали сражения палубами своих боевых кораблей. Они использовали их команды для охраны своих солдат и матросов там, где это было возможно, тогда как остальные подразделения их армий вместе с союзниками шли к месту назначения пешим путем.

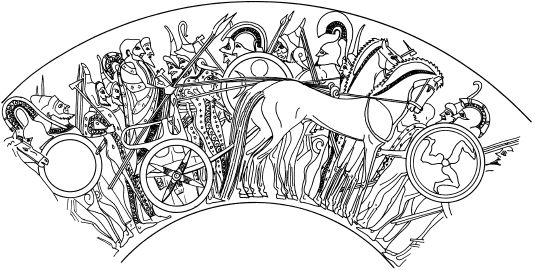

Афинские воины и колесница – с росписи на вазе

Каждый здоровый афинский гражданин был обязан служить в армии во время войны: представители имущих классов в качестве всадников или тяжеловооруженных воинов, а бедные как легковооруженные воины. Афинские юноши в течение одного года проходили военную подготовку, затем проводили один год на гарнизонной службе в отдаленных поселениях или крепостях на границах страны. Годными к военной службе считались граждане в возрасте от восемнадцати до шестидесяти лет. Мобилизация проводилась по особым спискам, составленным по модели регистров граждан. Мобилизация могла быть всеобщей либо ограниченной, когда призывались все либо часть тех, кто значился в одном листе списков. В начале Пелопоннесской войны Афины могли выставить на поле брани около 18 000 тяжеловооруженных воинов. Конница была разделена на эскадроны, или филы, по сто и более всадников в каждом под командованием филарха, или капитана, вся же конница пребывала под командованием двух кавалерийских генералов, или гиппархов.

Сохранение демократических установлений было первейшей заботой греческих граждан, и в результате этого система командования афинской армией (а также силами других греческих государств) представляла собой весьма сложную структуру. Во главе вооруженных сил стоял полемарх (военачальник), избираемый сроком на один год. Ему подчинялись стратеги, первоначально бывшие выборными военными вождями десяти "племен" и представлявшие основную массу граждан. Позднее обязанности полемарха (у него были и отдельные гражданские функции) перешли к стратегам, которые по очереди, в течение одного дня каждый, исполняли должность главнокомандующего. Такая причудливая система, что совершенно очевидно, не могла быть работающей, и в конце концов, когда планировался военный поход, народ выбирал одного стратега, но только на время до завершения операции. Причем ему были подчинены лишь те силы, которые принимали участие в этой операции. Стратег, став генералом, отстранялся от командования своими племенными силами, а для их командования назначался таксиарх. Когда Афины стали морской державой, возникла необходимость создания отдельного морского командования с группой адмиралов либо же объединения сухопутного и морского командований в одно. Возобладала последняя точка зрения, и избранные стратеги стали генерал-адмиралами. Поскольку многие военные предприятия требовали тесного взаимодействия между сухопутными и морскими силами, это было, вероятно, наилучшим решением.

Очевидно, что периоды, во время которых военные предводители избирались, чтобы руководить военными действиями, считались критическими. Фиванские генералы Пелопид и Эпаминонд в разгар успешных действий против Спарты проявили достаточную наглость, чтобы воспротивиться этим законам. "…Новые офицеры должны были достигать успехов, и тот, кто не добился успеха, расплачивался за свою нерешительность жизнью. Поэтому другие законопослушные военачальники… стали отступать. Но Пелопид, объединившись с Эпаминондом и побуждаемый своими соотечественниками, повел их против Спарты…" За это, хотя они были выдающимися военачальниками фиванцев и провели успешную и победоносную кампанию, они предстали перед судом за преступление, по которому им грозила смертная казнь. По счастью, оба были оправданы, но этот инцидент указывает на строгость законов, регулирующих пребывание в должности.

Обычным типом военно-морского судна, действовавшим в большинстве морских баталий древних греков, была трирема – гребная галера с мачтой (иногда с двумя), несущей один прямой парус. Эта мачта могла быть вынута из степсаи уложена на палубу, если это требовалось, что и делалось обычно перед началом сражения. Мы знаем, что трирема, как об этом говорит само ее название, имела три ряда, или яруса, весел. Этот вывод может быть сделан на основании изображений на современных им рельефах. Но мы не представляем, каким образом были устроены скамьи для гребцов. Можно предположить, что каждым веслом работал только один человек и что самые верхние, и потому самые длинные, весла использовались в тех случаях, когда трирема шла в бой или же когда требовалось достичь максимальной скорости. Эти длинные весла в этом случае приводились в действие тремя гребцами, тогда как два остальных ряда весел бездействовали. В самом деле, представляется невероятным, чтобы один человек делал такой же гребок длинным веслом, что и человек нижнего ряда гораздо более коротким веслом. По этой причине была выдвинута идея, что все три ряда весел использовались только для "парадного" хода, при входе в гавань, на смотрах и т. п. Согласно другому предположению, средний ряд весел, приводимый в действие двумя гребцами, использовался только для более медленного передвижения во время маневров, тогда как для самого медленного хода, для удержания судна на месте против ветра или для ночных переходов использовался только нижний ряд весел, при одном гребце на весло.