Подробности претензий Плантагенетов на французский трон запутанны и скучны, а предварительные обстоятельства, приведшие к битве при Креси, совершенно не важны для данного повествования. Следует только сказать, что в 1346 году Эдуард III собрал свою армию для отпора гораздо более мощным французским силам, которыми командовал король Филипп VI из династии Валуа. Исследователи расходятся в оценках численности противостоявших друг другу сил. Современный событиям историк Фруассар определяет английские силы в 2300 рыцарей и тяжеловооруженных пехотинцев, 5200 английских лучников и 1000 уэльских легких пехотинцев (большие луки, похоже, считались теперь английским оружием, а уэльсцев полагали легковооруженным прикрытием). Общее число английских сил – с грумами, слугами, обозниками и прочими – составляло, по всей вероятности, около 11 000 человек. Французы, по разным оценкам, располагали армией в 60 000 человек, в их число входило 12 000 рыцарей и тяжеловооруженных пехотинцев, 6000 наемных генуэзских арбалетчиков, 20 000 вооруженных ополченцев и обычная толпа, всегда сопровождавшая феодальную армию. Были здесь и отряды рыцарей со слугами из Люксембурга, Богемии и других частей Священной Римской империи.

Эдуард выстроил свою армию в три группы, или рати. Юный принц Уэльский занял свое место во главе правой рати, графы Нортхэмптон и Арунделл встали слева, третью же рать король оставил в резерве. В каждой из этих ратей центр удерживался спешенными рыцарями, на каждом из флангов находились лучники. Королевская рать вообще не была введена в действие, так что вся слава этого дня пришлась на 1600 облаченных в броню уэльсцев и 3000 с небольшим лучников первых двух ратей.

День уже клонился к вечеру, когда приблизились французы, и было решено устроить армию на ночевку, а утром построить ее в боевой порядок. Однако не так-то просто было отдать приказ и добиться его выполнения той неорганизованной толпой, которой командовал французский король.

"Король отдал приказ, чтобы исполнить такое решение, – записал Фруассар, – и два маршала понеслись вскачь, один перед фронтом войска, другой вдоль его тылов, выкрикивая: "Остановить продвижение, во имя Господа и святого Дионисия!" Передовые отряды остановились; но шедшие сзади заявили, что не остановятся, пока не поравняются с первыми. Когда же остановившиеся передовые почувствовали, что задние напирают на них, они снова пошли вперед, и ни король, ни маршалы не смогли остановить их, поэтому они двигались без всякого строя, пока не оказались в виду неприятеля".

Англичане, спокойно сидевшие на траве, при приближении французов поднялись и выстроились в боевой порядок. Французский король, увидев, что теперь сражение неизбежно, приказал генуэзским арбалетчикам выдвинуться вперед, с тем чтобы находившиеся за ними тяжеловооруженные пехотинцы смогли выстроиться в боевой порядок для атаки. Как и вся французская армия, двигавшаяся маршем с самого раннего утра, генуэзцы изрядно устали. Они начали жаловаться, что-де "они не в том состоянии, чтобы сегодня сражаться". К тому же прошел ливень с грозой, отчего тетивы луков намокли и частично потеряли свои свойства. Затем, уже совсем к вечеру, лучи заходящего солнца стали светить прямо в лицо французам.

"Когда генуэзцы заняли некое подобие строя и стали приближаться к англичанам, они издали боевой клич, чтобы напугать врагов, но те спокойно стояли и, похоже, не обратили на крики никакого внимания".

Картина была впечатляющей: молчаливые ряды англичан, солнце, светящее им в спину, и длинные тени вниз по склону холма; плотная масса генуэзцев, наступающих со своим неуклюжим оружием в руках наперевес; лучи солнца, бьющие им в лицо и играющие на начищенном оружии, латах, накидках рыцарей и на полощущихся стягах французского авангарда.

Три раза генуэзцы издали свой боевой клич, затем подняли арбалеты и открыли стрельбу. И тут словно легкое облачко выпорхнуло из рядов англичан, бросило прозрачную тень на генуэзцев, и секунду спустя на французской земле впервые раздался звук, который станет скоро чересчур хорошо знаком слуху французов, – шипящий свист тысяч стрел с острыми стальными наконечниками. Стальная волна хлестнула по арбалетчикам с сокрушительной силой.

"Когда генуэзцы почувствовали, что эти стрелы, пробивая броню, впиваются в их тела, руки и головы, то некоторые перерезали тетивы своих арбалетов, другие побросали их наземь, и все они повернулись и в полном замешательстве пустились в бегство… Король Франции, видя их бегство, воскликнул: "Убейте этих негодяев, потому что они без всякой причины мешают нам наступать!"

Первые ряды конницы врезались в объятую паникой толпу наемников, топча их копытами коней и рубя налево и направо. И в ту же минуту они тоже превратились в сгрудившуюся, потерявшую строй массу вопящих и стонущих людей. Но все эти крики перекрывало ржание пораженных стрелами коней – ибо нескончаемый поток свистящих стрел поражал и людей, и лошадей (опытный лучник мог свободно выпустить до двенадцати стрел в минуту, а в рядах англичан насчитывалось много тысяч лучников).

То тут, то там несколько всадников сбивались в группы, пытаясь прорвать строй англичан, но мало кто из них добирался до первых рядов. Смертоносные стрелы повергали их на землю, превращали их коней в бьющиеся груды плоти, пронзали кольчуги, латы и тела.

Когда лошади рушились наземь вблизи рядов англичан, уэльские легковооруженные воины выскальзывали из строя и вытаскивали из-под конских туш облаченных в кольчуги всадников, пока те пытались встать на ноги. Перед рядами англичан росли горы бьющихся лошадей, мертвых тел и умирающих воинов, препятствуя приближаться тем, кто еще пытался перейти в атаку. Ни порядка, ни какой-то согласованности в этих атаках не было. Как только свежая группа рыцарей появлялась на поле, она пришпоривала своих коней, скользивших по пропитанной кровью почве, и шла в атаку – чтобы, в свою очередь, быть повергнутой наземь, а на смену ей уже шла новая.

Только в одном месте французам удалось сблизиться с тяжеловооруженными воинами правой рати под командованием принца, но и здесь они были отбиты после ожесточенной схватки. К королю был послан гонец с просьбой прийти на помощь принцу, но тот, узнав, что принц не ранен, отказал ему в помощи, сказав, что желает всем своим сыновьям снискать славы. В битве пал слепой король Богемии, вместе со своим боевым конем, который был сцеплен с конями двух рыцарей по бокам от него, поддерживавших короля в седле.

С наступлением темноты атаки стали слабеть. Французы понесли ужасные потери, и Филиппа, чей боевой конь был убит стрелой, удалось уговорить покинуть поле битвы. Но бойня еще не закончилась, потому что с рассветом, в густом тумане, сильный отряд англичан, обследовавших поле битвы, наткнулся на свежие подразделения ополченцев и тяжеловооруженных воинов, спешащих на подмогу своим товарищам и ничего не знающих о поражении, которое те потерпели накануне вечером. Эти подразделения, вместе с теми, кто во время битвы потерял своих товарищей, понеся тяжелые потери, были рассеяны англичанами.

"Англичане предавали мечу всех, кого они встречали; мне это ясно по тому факту, что пеших воинов, посланных на поле сражения городами, поселками и муниципиями, в это воскресное утро было убито вчетверо больше, чем в ходе субботней битвы".

Несколько позже в тот же день король Эдуард послал своих герольдов и секретарей сосчитать павших и составить списки.

"С тяжелым сердцем принялись они за дело, осматривая каждое мертвое тело, и провели на поле битвы весь день, и возвратились только тогда, когда король уже садился за ужин. Они представили ему весьма подробное сообщение обо всем, что они видели, и сказали, что они нашли восемьдесят знамен, тела одиннадцати принцев, 1200 рыцарей и около 30 000 обычных воинов".

В ходе этой битвы пало около пятидесяти англичан. Даже допуская определенное преувеличение, совершенно очевидно, что соотношение павших с обеих сторон выходит за разумные пропорции. В число "обычных людей" вошли, разумеется, несчастные генуэзцы и ополченцы, погибшие на следующее утро, а также все обозники, грумы, пажи, слуги, маркитанты и так далее, которым не удалось вовремя скрыться.

Французское рыцарство усваивало преподанные ему уроки весьма медленно. Вместо того чтобы признать, что цвет французской знати пал от рук простых крестьян, оно вбило себе в голову, что успех англичан был следствием их применения в строю спешенных рыцарей. Снова сойдясь с англичанами десятью годами спустя при Пуатье, французский король Иоанн сохранил только два небольших отряда конных рыцарей, велев остальным укоротить копья, снять шпоры и сражаться в пешем строю.

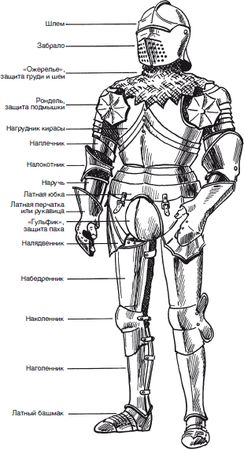

Решение оказалось ошибочным. Вопреки расхожему мнению, рыцарские доспехи конструировались таким образом, что облаченный в них человек мог двигаться достаточно свободно – наклоняться, поворачивать торс, сгибаться в седле, даже править лошадью, – но они не были предназначены для пешего передвижения. Единственным результатом этого решения было то, что, когда французы приблизились к позициям англичан, они уже были уставшими.

Как и при Креси, французское командование войсками оставляло желать много лучшего. Король Иоанн решил сражаться на узком фронте благодаря превосходству французов по численности над войском Черного принца втрое – своими рыцарями и тяжеловооруженными воинами, построенными в три большие рати, одна за другой. Отряд конных рыцарей, атаковавший англичан первым, был рассеян. Их отступление привело в смятение следовавший за ними эшелон воинов, которые, когда все же добрались до строя англичан, были тут же отбиты. Второй эшелон, видя поражение первого, смешал ряды и отступил. Третий, под командованием самого короля, упрямо наступал, но тут принц (лучники которого к тому времени, вероятно, уже расстреляли весь свой запас стрел) велел своим рыцарям садиться на коней и двинул их против короля. Закипела жаркая схватка, но появление в тылу у французов небольшого отряда рыцарей привело их в замешательство. Король был пленен вместе со своим сыном и 2000 лордов, рыцарей и тяжеловооруженных воинов; тела примерно 3000 павших усеяли поле боя.

Мощь английских лучников стала совершенно доказанной, и французы теперь старались избегать лобового столкновения, предпочитая прибегать к различного рода военным хитростям. При знаменитом полководце Дюгеклене – солдате в истинном смысле этого слова, а не только феодальном владыке, голова которого набита лишь помыслами о рыцарской чести, – французам удалось вернуть многое из потерянного ими. Затем наступила очередь Генриха V и сокрушительного поражения при Азенкуре в 1415 году.

При Азенкуре повторилась ситуация Креси и Пуатье – такая же неорганизованная атака на узком фронте; три эшелона атакующих, наступающие один за другим, первые два, состоящие из пеших воинов, точно так же, как и при Пуатье; и так же, как при Пуатье, пехота и арбалетчики расположены позади каждого из эшелонов, перекрывающих им линию огня. Два конных эскадрона первыми приблизились к англичанам и были сметены огнем лучников (французы, похоже, начисто позабыли события почти шестидесятилетней давности), а спешенные рыцари первого эшелона устало брели к английским позициям в грязи по колено. По дороге они понесли значительные потери от огня лучников, но многие все же достигли своей цели, и передовые воины двух ратей сошлись в жестокой битве. И здесь английские йомены снова продемонстрировали стойкость и отвагу. Отложив в сторону свои луки, они принялись работать мечами, топорами и дубинами. (Для самозащиты от конницы лучники обычно имели при себе колья, которые они втыкали под углом в землю. Поэтому многие из них носили заброшенный за спину на перевязи длинный молот или кувалду.) Орудуя этим оружием, способным сокрушить броню тяжеловооруженного воина с такой же легкостью, как ступня рыбака случайно подвернувшегося под нее краба, лучники обрушились на приближающихся врагов. В обычных обстоятельствах закованному в доспех рыцарю не пришло бы в голову опасаться человека, защищенного лишь стальным шлемом да еще, может быть, стеганой курткой, но доспехи того времени весили в среднем от шестидесяти до семидесяти фунтов, так что облаченный в них человек быстро уставал. Поэтому часто случалось так, что проворный лучник был способен свалить закованного в сталь воина, словно дровосек – громадное дерево.

"Готические" доспехи – XV век ("Готические" доспехи – тип доспехов, распространенный в конце XV века в первую очередь в Германии. Делались из относительно небольших рифленых деталей. – Пер.)

Первый эшелон дрогнул и откатился назад именно тогда, когда приближался второй, и при этом возникла неизбежная сумятица – усталые и израненные люди пытались пробиться сквозь строй свежих воинов, стремившихся навстречу им. Ужаснувшийся их виду второй эшелон преуспел не больше, чем первый, а третий смешал ряды и благоразумно отступил, не нанеся удара.

Число сражавшихся с каждой стороны так же, как и раньше, было неравным – в соотношении более чем четыре к одному в пользу французов, – а число убитых и раненых в еще большей степени несопоставимо. Потери французов достигали восьми тысяч человек из благородных фамилий, в их числе были коннетабль Франции, три герцога, пять графов и более ста баронов, причем еще тысяча человек были взяты в плен. Потери англичан составили тринадцать рыцарей и тяжеловооруженных воинов, в том числе герцог Йоркский, и около ста лучников и пехотинцев.

Притом что происходила ожесточенная рукопашная схватка, такое малое число погибших и раненых среди английских рыцарей и тяжеловооруженных воинов удивляет. Безусловно, французы, добравшиеся до английских линий, понесли изрядные потери от лучников и устали за то время, пока брели по грязи. Безусловно также, что упавшие от ран или усталости английские рыцари остались в живых, тогда как упавшие французы были прикончены ударом кинжалов под мышку или сквозь щель забрала. Но даже при всем этом такое невероятное неравенство в потерях может быть объяснено только тем, что потери, вызванные огнем лучников, были чрезвычайно значительными.

С одной стороны, пешая атака имела больше шансов на успех, чем такая же атака конной рати. Лошадь гораздо более уязвима, чем облаченный в броню всадник, гораздо легче впадает в панику, будучи ранена или испугана, а упав на землю, начинает биться, становясь опасной преградой на пути других всадников. С другой стороны, чтобы сократить опасность поражения стрелами во время наступления, следует за как можно более короткий срок пересечь простреливаемое пространство, а скользящие и спотыкающиеся французы во время сближения с англичанами представляли собой идеальную цель для нанесения удара.

Также неопровержимым фактом является и то, что до появления на поле брани огнестрельного оружия потери побежденных намного превышали потери победителей. Число погибших в ближнем бою – грудь с грудью – могут быть весьма значительны, но они чаще всего примерно равны с каждой из сторон. Лишь когда один из противников не выдерживает и пускается в бегство, начинается настоящая бойня.

За Азенкуром последовали новые поражения французов: Краван (1423), Вернёль (1424), Сен-Джеймс-де-Беврон (1426) и Рувр (1429). Репутация английских лучников выросла до такой степени, что французы бывали уже наполовину побеждены, еще не вступив в битву. Но в 1422 году умер Генрих V, и неприязнь между домами Ланкастеров и Йорков переросла в открытую войну. Эта Война Алой и Белой розы, в ходе которой аристократия едва не уничтожила самое себя, не давала вести полномасштабные боевые действия во Франции. Незначительные силы, действовавшие там, остались без внимания, причем как раз в то время, когда боевой дух французов стал укрепляться (у англичан же соответственно падать) благодаря их вере в сверхъестественное могущество девственницы, прозванной Жанной д'Арк. Французы считали ее святой, англичане – ведьмой, но влияние ее на моральный дух обеих сторон было несомненным.

На первый план военных действий во Франции выдвигался теперь новый тип профессионального воина, и новая тактика использовала слабость положения англичан. Так, в отличие от швейцарских пикинеров, ударная тактика которых всегда требовала атаки неприятеля, англичане добывали свои победы, пребывая в обороне. Французские военачальники в конце концов стали понимать, что наступать на английские войска, когда лучники имеют время, чтобы, стоя в строю, натянуть лук и вбить в землю свои колья, означает призывать собственное поражение. Но страну нельзя завоевать, используя оборонительную тактику, а комбинация лука и подобного копью оружия так и не была никогда разработана.

Поражение англичан при Патэ (1429) снова подтвердило, что лучники, не имеющие прикрытия и оставшиеся без поддержки, вполне могут потерпеть поражение в случае внезапного нападения. Столетняя война шла к своему завершению и закончилась бы тем, что в руках англичан остался бы только Кале. Но длинные луки оставались столь же смертоносны, как и прежде, и лучники с эмблемами Йорков и Ланкастеров посылали свои стрелы в своих соотечественников со столь же смертоносным эффектом, что и во франков или скоттов.

Длинные луки англичан продолжали все еще оставаться самым смертоносным метательным оружием в мире, когда Генрих VIII продемонстрировал свою отвагу в качестве лучника на "Поле из золотой парчи". "Великолепный лучник и сильный воин", – писал о нем один современник-француз. Генрих также издал ряд эдиктов, требовавших от его подданных постоянно практиковаться в стрельбе из лука и на расстоянии от цели не менее одного фарлонга (200 метров). И в самом конце столетия это известнейшее старое оружие английского образца в последний раз появилось на поле брани. Силы, собранные в Девоншире для отпора Великой армаде, имели в своем составе 800 луков, тогда как число единиц огнестрельного оружия составляло 1600.

В 1590 году сэр Роджер Уильяме писал в своей книге "Краткий обзор войн": "Что же касается лучников, то я лично убежден в том, что 500 мушкетеров более пригодны на поле боя, чем 1500 лучников… Доводы мои следующие: среди 5000 лучников вы не сможете найти 1000 хороших стрелков; если же они пробудут в полевых условиях от 3 до 4 месяцев, то вы не сможете найти и 500 человек, способных сделать меткий выстрел…"

В 1595 году Тайный совет (совещательный орган при монархе) постановил, что лук больше не должен состоять на вооружении армии, и свист стрел перестал звучать на полях сражений. "Мерзкая селитра" наконец-то одержала победу.