Глава III. Дядя и племянник (1506-1512)

Коперник у дяди.– Епископ Ватцельроде.– Его политика.– Вражда с Тевтонским орденом.– Равнодушие Коперника к политике.– "Письма" Симокатты.– Смерть епископа Ватцельроде.

В 1506 году Коперник приехал в Фрауенбург, но пробыл в нем недолго, и в том же году отправился в резиденцию дяди, замок Гейльсберг, где прожил шесть лет. Дядя вызвал его под предлогом болезни, но, возможно, ему просто хотелось иметь при себе человека, которого он любил, ценил, которому всегда покровительствовал, с которым мог побеседовать о вопросах, занимавших в то время образованный мир. Епископ Ватцельроде был человек просвещенный и любознательный; и хотя специально изучал право, но это, вероятно, не помешало ему пройти "семь свободных искусств": в те времена образование вообще имело энциклопедический характер. Он пытался даже устроить университет в Эльбинге, но городские власти нашли эту затею излишней и убыточной, так что попытка Ватцельроде кончилась неудачей. Во всяком случае, она свидетельствует о его уважении к наукам. Без сомнения, ему приятно было поговорить с человеком, стоявшим au courant умственного движения эпохи.

Копернику в Гейльсберге также было удобно. Пребывание у дяди избавляло его от мелочных хлопот, связанных с должностью каноника, и оставляло достаточно досуга для научных занятий. Общество, собиравшееся в епископском замке, хоть и уступало блестящим итальянским кружкам, все же было разнообразное и интересное: послы польского короля и Тевтонского ордена; бургомистры прусских городов; воеводы и кастеляны, приезжавшие на совет к епископу; наконец, довольно многочисленный двор последнего.

Епископ пытался втянуть племянника в свои политические дела – довольно сложные и хлопотные. Тевтонскому ордену хотелось вернуть утраченную власть над Пруссией; польский король не прочь бы был превратить эту страну в свою провинцию; прусская буржуазия ревниво охраняла свои привилегии от короля и рыцарей, однако не вполне доверяла и епископу. В прежнее время Ватцельроде стоял на стороне городов, пользовался в Пруссии огромной популярностью и был одним из самых могущественных противников короля; но, получив епископскую митру, круто изменил политику и превратился в опору польской короны. Причиной этому была вражда с орденом. Политически независимый от него, Ватцельроде находился в церковном подчинении рижскому архиепископу, митрополиту орденских владений. Орден рад бы был и совсем уничтожить Эрмеланд как самостоятельную епархию.

Ватцельроде это вовсе не нравилось, и вот он придумал следующий план: так как деятельность рыцарей в Пруссии, земле уже обращенной, не нужна, то переселить их в Подолию: там они могут воевать с турками и таким образом исполнять свою миссию.

Можно себе представить, как огорошил рыцарей этот не лишенный остроумия проект. Время крестовых походов давно и безвозвратно миновало; воины Христа, "забыв щит и меч тяжелый", отличались более по коммерческой части и отнюдь не желали покидать насиженные места и отправляться Бог знает куда воевать с нехристями. Проект Ватцельроде потерпел фиаско.

Тогда неугомонный епископ изобрел новую комбинацию: возвести Эрмеланд на степень архиепископства и подчинить ему другие епархии, зависевшие от ордена. Но и этот план провалился – римская курия не согласилась на просьбу Ватцельроде, влияние ордена перевесило.

При таких отношениях с орденом Ватцельроде, естественно, сблизился с королем, который тоже был вечно не в ладах с рыцарями. На сеймах епископ доказывал, что Польша не будет иметь покоя, пока не выпроводит орден куда-нибудь подальше, – и так досадил рыцарям, что, по словам одного хроникера, они ежедневно молили Бога прибрать поскорее этого дьявола в образе человеческом.

Он посвятил в свои дела и племянника, давал ему различные поручения, возил с собою на сеймы и, по-видимому, рассчитывал сделать его своим преемником. Научные занятия Коперника не могли этому помешать; наука в те времена пользовалась почетом в той мере, в какой не противоречила установленным доктринам: Региомонтана наградили епископской митрой за его астрономические труды.

Но у Коперника решительно не было честолюбия; он относился к политике пассивно: не отказывался от дел и, когда требовалось, исполнял их добросовестно и умело, но сам от себя не предпринимал ничего ради политической карьеры.

Вместе с дядей он бывал на заседаниях прусских ландтагов и польских сеймов. В 1507 году они ездили в Краков на праздник коронации Сигизмунда I, в следующем году опять в Краков, в 1509 на сейм в Петрокове, в 1510 на сейм в Познани, собравшийся для того, чтобы уладить отношения между Польшей и орденом, что, однако, не удалось, благодаря стараниям Ватцельроде.

В одну из своих поездок в Краков, в 1509 году, Коперник напечатал сборник "Моральные, деревенские и любовные письма Феофилакта Симокатты, схоластика", переведенный им с греческого на латинский.

Симокатта – византийский писатель VII века. "Письма" его – краткие наставления на разные темы – не представляют ничего выдающегося в литературном отношении, а по своей невинности и чрезмерно-дидактическому характеру покажутся современному читателю скучными и по-детски наивными. Но не следует применять нынешнюю мерку к прошедшим временам. Давно ли у нас знаменитые писатели упражнялись в сочинении рассуждений на моральные и патриотические темы – род литературы, предоставленный ныне школьникам. В виде примера мы приведем три письма из сборника Симокатты:

Моральное. Платон Дионисию.

Если хочешь осилить свою скорбь, ступай на кладбище. Там обретешь ты исцеление своих мук. Ты убедишься, что величайшее земное счастье ничего не значит за гробом.

Сельское. Антин Ампелию.

Близок сбор винограда, и гроздья переполнились сладким соком. Присматривай же за дорогой, да возьми себе в помощники хорошую критскую собаку. У бродяг долгие руки, всегда готовые погубить труды земледельца.

Любовное. Фетида Анаксарху.

Ты не можешь любить одновременно Фетиду и Галатею. Страсть не обращается разом в две стороны, боги любви не делятся, ты не в силах вместить двойную любовь. Как земля не может согреваться двумя солнцами, так и душа не вынесет двойное пламя любви.

Вот какая невинная дребедень восхищала великих людей XVI века. Всего собрано в сборнике 89 таких наставлений. Коперник переводил их в часы досуга, между делом. Книжка посвящена епископу Ватцельроде: мы приведем здесь это довольно характерное посвящение:

Достойнейший господин и отец отечества!

По моему мнению, схоластик Симокатта превосходно составил свои моральные, деревенские и любовные письма. Без сомнения, он имел в виду разнообразие, которое должно понравиться читателям. Вкусы людей весьма различны; весьма различные вещи забавляют их. Одному нравится глубокомысленное, другому легкое чтение. Один любит серьезное, другой предпочитает игру фантазии. Принимая в соображение это разнообразие вкусов, Симокатта перемешивает легкое с тяжеловесным, игривое с серьезным, так что читатель, точно прогуливаясь в саду, наполненном разнообразными цветами, может выбирать то, что ему по вкусу. Но, в сущности, его письма содержат в себе такие полезные уроки, что могут служить правилами и наставлениями для разумного устройства человеческой жизни. За это ручается их краткость, соединенная с богатством содержания… Моральным и деревенским письмам никто не откажет в достоинствах, любовные же могут показаться легкомысленными уже по самому заглавию. Но врач старается подсластить лекарство, дабы сделать его приятным для больного; с такою же целью вставлены здесь эти легкомысленные письма; притом же они так невинны, что и их можно бы было назвать моральными…

Тебе, достойнейший господин, посвящаю я этот малый дар, хотя он, конечно, далеко не соответствует благодеяниям, которыми ты меня осыпал; все, что создает и изобретает мой ум, по праву принадлежит тебе.

Греческий язык был в то время новинкой в Европе; изучение его крайне затруднялось недостатком сколько-нибудь сносных грамматик и словарей, так что всякий, кто изучал в подлиннике греческих авторов, являлся в то же время филологом, разрабатывавшим грамматику и лексикографию. Ввиду таких трудностей гуманисты, независимо от изучения серьезных и трудных авторов, пустили в оборот множество легких произведений, стараясь заинтересовать публику греческой литературой. Коперник счел нужным внести свою лепту в это дело. Книжка его была первым переводом с греческого в привислянских землях. Стало быть, он является одним из инициаторов гуманистического движения в своем краю.

Заметим, что перевести греческую книжку – даже самую невинную – значило приобрести репутацию еретика со стороны правоверных сынов церкви. Схоластики чутьем угадывали, что изучение древних авторов не поведет к добру. С латынью приходилось мириться, потому что это был общепринятый литературный и церковный язык, но тем сильнее нападали на греческий. "Греческая литература – источник всех ересей, – говорили церковники, – берегись грека, не то сделаешься еретиком; все знатоки греческого языка – схизматики".

Возвращаясь с одного из сеймов в 1512 году, епископ Ватцельроде заболел и умер в своем родном городе Торне. Тевтонский орден избавился от опасного противника, а Коперник потерял надежного друга и покровителя. Без помощи Ватцельроде он вряд ли мог бы так быстро устроиться в материальном отношении, провести десять лет в обществе лучших умов Европы, получить такое универсальное образование.

Можно все-таки подивиться, каким образом они ухитрялись ладить и уживаться. Ватцельроде был не из тех людей, с которыми приятно иметь дело. Человек тяжелого нрава, упрямый, самоуверенный, заносчивый, он к тому же страдал меланхолией, вечно смотрел сентябрем, никогда не видали его смеющимся. Между тем они жили, по-видимому, в большой дружбе. Вероятно, епископ относился к своему любимцу ласковее, чем к прочим людям, а тот со своей стороны снисходил к его капризам и причудам частью из благодарности, частью по своему уживчивому характеру.

Бурная политическая деятельность Ватцельроде прошла бесследно, но его отношение к племяннику, в котором он так рано подметил выдающиеся дарования, составляет крупную заслугу перед человечеством и не может быть забыто: ореол славы, озаряющий Коперника, бросает отблеск и на угрюмую фигуру его дяди и покровителя.

Глава IV. Общественная деятельность Коперника (1512-1531)

Переселение в Фрауенбург.– Научные занятия Коперника.– Его осторожность.– Управление имениями капитула.– Война Польши с Тевтонским орденом.– Записка Коперника о монетной реформе.– Успехи протестантства.– Кружок Коперника.– Отношение его к реформации.

Тотчас по смерти епископа Коперник переехал в Фрауенбург и приступил наконец к исполнению своих обязанностей в качестве каноника. В это время ему было уже под сорок лет.

Вторая половина его жизни имела такой же беспокойный, деятельный характер, как и первая. Заметим, кстати, что старые биографы рисуют личность Коперника в не совсем правильном свете: отшельник, уединившийся от мира в своей башне, где и просидел всю жизнь, считая звезды и втихомолку обрабатывая свою систему, – вот впечатление, которое выносишь из биографий Гассенди и других. На деле он вовсе не был отшельником. Мы уже видели разносторонность его образования, широту интересов; внешняя жизнь его была также богата впечатлениями и треволнениями. Правда, он не был честолюбив, не добивался и не добился степеней известных, не хлопотал о карьере, не старался отличиться и выделиться, почти никогда не вмешивался в политику сам, по собственной инициативе… Но стремления к одиночеству у него не было; напротив, он любил общество, любил видеть "свет и коловращение людей", хотя и предпочитал роль зрителя роли актера. При жизни епископа никто не тянул силком его на политическую арену; позднее ему пришлось играть весьма видную роль в жизни Эрмеланда. Только в первые четыре года по смерти дяди он вел спокойную, однообразную жизнь во Фрауенбурге. Как и прочие каноники, он жил при соборе – довольно красивом и грандиозном здании, башня которого служила ему обсерваторией. Местность, окружающая Фрауенбург, очень живописна: с одной стороны море, с другой – обширная плодоносная равнина, усеянная полями, садами, рощами. Красивая местность, однако, не восполняла недостатка общества, и в своей книге Коперник с некоторой грустью отзывается о Фрауенбурге, как об "отдаленнейшем уголке земного шара". Впрочем, он не был вполне одинок: в числе его коллег нашлись образованные, даровитые люди, составившие тесный кружок, о котором мы еще будем говорить. Времяпровождение Коперника разделялось между мелочными обязанностями каноника и научными занятиями. Новая астрономическая система была им набросана в общих чертах уже в 1506 году, тотчас по возвращении из Италии. Это видно из посвящения к его книге, изданной в 1543 году, где он говорит: "Тидеман Гизе (епископ Кульмский, ближайший друг и единомышленник Коперника) часто уговаривал меня издать наконец эту книгу, которую я хранил у себя не девять только, а четырежды девять лет".

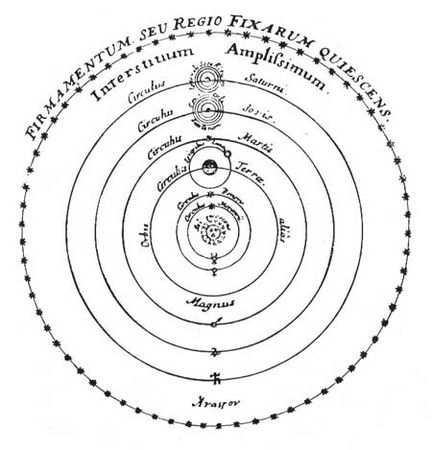

Система мира по Копернику (рисунок из старинного учебника астрономии)

О том же свидетельствует стихотворение Лаврентия Корвина, помещенное в виде предисловия к переведенному Коперником сборнику писем Симокатты. Тут, между прочим, упоминается об астрономических открытиях Коперника: "Он говорит о движениях Луны, Земли и планет и объясняет удивительными принципами устройство мира, изъясняя тайные причины вещей".

Но желание обработать свою систему во всех подробностях, а главное, соображения более политического свойства удерживали его от печатания. В частных беседах с друзьями он мог высказывать какие угодно идеи и встречать сочувствие со стороны кардиналов и епископов, но выступать печатно с системой, противоречившей, по мнению тогдашнего духовенства, христианским догматам, было небезопасно. Те же епископы и кардиналы могли притянуть новатора к ответу, как и было впоследствии с Бруно и Галилеем. У Коперника не было боевой жилки, как у Бруно и Галилея; великий фрауенбургский астроном был человек смирный, к тому же придерживался пифагорейского правила: наука – сокровище, которое не следует выставлять напоказ перед профанами; им могут и должны любоваться только избранные. Итак, он предпочитал сохранять свою систему in petto.

Тем не менее, слава его как замечательного астронома понемногу распространялась в ученом мире. Когда, в 1514 году, папа Лев X возбудил вопрос о реформе календаря и обратился к европейским монархам с просьбою привлечь к участию в этом деле сведущих людей – математиков и "астрологов", – в числе приглашенных оказался и Коперник, но отклонил приглашение, заявив, что для исправления календаря требуются такие точные вычисления времени обращения Солнца (то есть Земли по его системе) и Луны, какими он еще не обладает.

В 1516 году Коперник получил довольно важную должность управляющего имениями капитула и переселился в замок Алленштейн, в южной части Эрмеландской епархии. Обязанности управляющего состояли в надзоре за деятельностью городских чиновников и сельских старост, определении и взимании поземельной подати и других налогов, заботах о сдаче в аренду различных угодий, наблюдении за правосудием в подвластных капитулу городах и деревнях.

В Алленштейне Коперник прожил четыре года, объезжая по временам владения капитула. Время его управления совпало с крайним ухудшением отношений между Польшей и Тевтонским орденом. Эрмеланду, лежавшему между двух огней, доставалось с обеих сторон. Орден стремился присоединить Эрмеландскую епархию к своим владениям; капитул и епископ искали защиты у Сигизмунда, и в то же время побаивались, как бы он не вздумал превратить независимую епархию в польскую провинцию. Крутой и решительный Ватцельроде с честью выходил из затруднительного положения, но его преемник, Фабиан Лосайнен, был человек мягкий и слабохарактерный. Пользуясь этим, орден стал жестоко донимать епархию. Солдаты гроссмейстера Альбрехта врывались в Эрмеланд, грабили и жгли деревни, нападали даже на города; между прочим, выжгли предместье Мельсака, городка, подчиненного Копернику.

Капитул жаловался гроссмейстеру, но тот отвечал, что грабежи производятся "никому не ведомыми людишками", а орден тут ни при чем.

Кончилось дело войною. Капитул, видя, что с рыцарями не поладишь, обратился к Сигизмунду, и тот явился в Эрмеланд с войском. Гроссмейстер со своей стороны вторгся в пределы епархии. Началась война со всеми аксессуарами тогдашних войн: пожарами, опустошениями, истреблением садов и полей, избиением младенцев. Рыцари захватили несколько городов, выжгли много сел и деревень. Друзья-поляки тоже давали себя знать. Словом, стране приходилось плохо. Население попряталось по лесам. Каноники, опасаясь нападения на Фрауенбург, разбежались по разным крепостям; иные ретировались за границу.

В это печальное, смутное время Коперник проявил весьма энергичную деятельность. Он ездил для переговоров к Альбрехту; правда, ничего не добился, но это уже не от него зависело. Он находился в Фрауенбурге во время нападения на него рыцарей; затем вернулся в Алленштейн, главную крепость Эрмеланда, которой тоже грозило нападение. Действительно, была попытка осады, но астроном не ударил в грязь лицом и отсиделся. Какие заботы одолевали его в это время, видно из писем архидиакона Скультети, товарища и друга Коперника, тоже отсиживавшегося от врагов в Эльбинге. В этих письмах идет речь об укреплении замка, о присылке бомбард (небольших пушек), доставке пороха и тому подобном. Кроме того, Скультети советует Копернику выбрать надежного начальника гарнизона и не допускать к этой должности поляка, даже вообще не пускать поляков в замок: без сомнения, потому, что они могли передать крепость Сигизмунду, а капитулу вовсе не хотелось выпускать из рук свою главную твердыню.

Война Сигизмунда с Альбрехтом тянулась 15 месяцев и кончилась перемирием на четыре года. Начались переговоры о мире. В них принимал участие и Коперник. Капитул поручил ему составить жалобу против ордена, не исполнявшего условий перемирия. Жалоба эта, равно как и другие спорные вопросы, разбиралась на сейме в Грауденце; решено было удовлетворить капитул, но, как это часто случается, решение осталось на бумаге. Орден по-прежнему занимал эрмеландские города, изводил население контрибуциями, поборами, постоями; смотрел сквозь пальцы на грабежи своих солдат. В среде капитула происходили раздоры: каноники, бежавшие за границу при вступлении Альбрехта в Эрмеланд, вернулись домой и потребовали свою часть доходов за время войны; их коллеги, остававшиеся дома и претерпевшие невзгоды смутного времени, не хотели делиться с беглецами. В довершение неурядицы умер епископ Фабиан; поверенный польского короля захватил замок Гейльсберг, овладел епископскими доходами и стал приводить население к присяге Сигизмунду.