Жизнь между тем складывалась у Федора сложно, прежде всего в материальном отношении. Нельзя сказать, что он был полностью лишен средств к существованию. Вместе с казенным жалованием и помощью опекунов юноша получал до 5 тыс. ассигнациями в год, но в житейском отношении он был крайне непрактичным. Деньги уходили от него с неимоверной быстротой, и почти все его расходы были тратами капризного и прихотливого человека: он любил играть в бильярд, в рулетку, и при этом почти всегда проигрывал. Постоянное безденежье мучило его самого, но справиться с собой он и не хотел, и не умел. После того так Достоевский оставил службу, нищета стала постоянным спутником его жизни.

Перелом в творческой судьбе писателя произошел в мае 1845 г. После нескольких месяцев упорной работы он закончил свое первое художественное произведение – повесть "Бедные люди", которая сразу же вызвала многочисленные восторги критиков и читателей. Успех повести ввел Достоевского в круг известных литераторов, среди которых были В. Г. Белинский, Д. В. Григорович, Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, В. Ф. Одоевский, И. И. Панаев.

Войдя в кружок Белинского, Достоевский, по его позднейшему признанию, "страстно принял все учение" знаменитого критика, включая его социалистические идеи. В конце 1845 г. на вечере у Белинского он читал главы повести "Двойник", в которой впервые дал глубокий анализ "расколотого сознания", получивший дальнейшее развитие в его великих романах. Повесть, сначала заинтересовавшая критика, в итоге его разочаровала, и вскоре наступило охлаждение в отношениях Достоевского с Белинским, как, впрочем, и со всем его окружением, включая Некрасова и Тургенева, высмеивавших болезненную мнительность Федора Михайловича. Угнетающе действовала на писателя необходимость соглашаться почти на любую литературную поденщину. Он стал "страдать раздражением всей нервной системы", а симптомы эпилепсии проявлялись все чаще и чаще.

Все это побудило молодого писателя отойти от литературного общества и примкнуть в 1847 г. к революционному кружку Петрашевского, объединявшего приверженцев французского утопического социализма – Ш. Фурье и Сен-Симона.

На одном из собраний Достоевский познакомил петрашевцев с распространявшимся нелегально письмом Белинского к Гоголю. Вместе с другими членами кружка, ставившими конечной целью "произвести переворот в России", Федор Михайлович попытался организовать тайную типографию для печатания противоправительственной литературы и прокламаций. В это же время им были написаны и опубликованы "Белые ночи" и "Неточка Незванова", в которых обнаружились черты "реализма Достоевского", выделявшие его из среды писателей "натуральной школы", – углубленный психологизм, исключительность характеров и ситуаций.

В апреле 1849 г. литератор Достоевский был арестован по делу петрашевцев и помещен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. На первом допросе "бунтовщик" заявил: "Я вольнодумец в том же смысле, в котором может быть назван вольнодумцем и каждый человек, который в глубине сердца своего чувствует себя вправе быть гражданином, чувствует себя вправе желать добра своему отечеству, потому что находит в сердце своем и любовь к отечеству, и сознание, что никогда ничем не повредил ему".

А спустя восемь месяцев, 22 декабря 1849 г. в числе других петрашевцев его вывели на Семеновский плац в Петербурге, где осужденным был зачитан смертный приговор. Лишь после того как первой группе преступников завязали глаза и солдаты вскинули ружья для залпа, было объявлено, что казнь заменяется каторгой с последующей службой в армии рядовыми. Позднее Достоевский вспоминал: "Приговор смертной казни расстрелянием, прочитанный нам всем предварительно, прочтен был вовсе не в шутку; почти все приговоренные были уверены, что он будет исполнен, и вынесли, по крайней мере, десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти. В эти последние минуты некоторые из нас… может быть, и раскаивались в иных тяжелых делах своих… но то дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, представлялись очищающим мученичеством, за которое нам многое простится!"

В конце января 1850 г. Достоевский был доставлен в Омский острог, где отбыл полный 4-летний срок каторжных работ. Вот что писал Достоевский о своем пребывании на каторге: "Жили мы в куче, все вместе в одной казарме… Нас как сельдей в бочонке… Спали мы на голых нарах, позволялась одна подушка. Укрывались коротенькими полушубками… Всю ночь дрогнешь… Я часто лежал больной в госпитале. От расстройства нервов у меня случилась падучая… И на каторге между разбойниками я, в четыре года, отличил наконец людей… Что за чудный народ. Вообще время для меня не потеряно. Если я узнал не Россию, так народ русский хорошо, и так хорошо, как, может быть, не многие знают его".

Годы, проведенные среди уголовных преступников, серьезно повлияли на мировоззрение молодого писателя: "Это было страдание невыразимое, бесконечное… всякая минута тяготела как камень у меня на душе". Пережитые душевные потрясения, тоска и одиночество, "суд над собой", "строгий пересмотр прежней жизни", сложная гамма чувств от отчаяния до веры в скорое осуществление высокого призвания, весь этот душевный опыт острожных лет впоследствии стал биографической основой "Записок из Мертвого дома", трагической исповедальной книги, поразившей современников мужеством и силой духа писателя.

По окончании срока каторжных работ зимой 1854 г., выйдя из острога, Достоевский почти месяц прожил в семье дочери декабриста И. И. Анненкова О. И. Ивановой, а затем был доставлен по этапу в Семипалатинск и зачислен рядовым в 1-ю роту Сибирского 7-го линейного батальона. Той же весной он познакомился с чиновником А. И. Исаевым и его женой Марией Дмитриевной, в которую Достоевский, пожалуй, впервые в жизни по-настоящему влюбился. Это была обоюдная любовь со сценами ревности, необузданной страстью, ссорами и примирениями. В 1857 г. Федор Михайлович женился на Марии, которая к тому времени уже овдовела.

После смерти Николая I и начала либерального царствования Александра II участь Достоевского, как и многих политических преступников, была смягчена. Ему вернули дворянские права, и в отставку в 1859 г. "по совершенно расстроенному на службе здоровью" он вышел уже в чине подпоручика (10 лет назад у эшафота ему был зачитан рескрипт: "…отставного поручика… в каторжную работу в крепостях на… 4 года, а потом рядовым").

Семья Достоевских получила разрешение жить сначала в Твери, а затем и в Петербурге. Почти десять лет физических и моральных страданий обострили восприимчивость писателя к человеческим страданиям, усилив напряженные поиски социальной справедливости. Эти годы стали для него годами душевного перелома, краха социалистических иллюзий, нарастания противоречий в его мировоззрении. Он продолжал активно участвовать в общественной жизни России, выступая против революционно-демократической программы Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова, отвергая теорию "искусства для искусства", утверждая социальную ценность искусства.

С этого момента происходит как бы второе рождение писателя Достоевского. В 1860-х гг. были написаны "Записки из Мертвого дома", романы "Униженные и оскорбленные", "Преступление и наказание", "Игрок", "Идиот". В это же время Федор вместе с братом Михаилом начал издавать журнал "Время", где одновременно был редактором и сотрудником. Журнал пользовался успехом в основном благодаря произведениям Достоевского, однако спустя три года неожиданно был закрыт: "Все шло прекрасно. Мой "Мертвый дом" сделал буквально фурор, и я возобновил свою литературную репутацию. Как вдруг в 1863 году, в мае, журнал был запрещен за одну самую горячую и патриотическую статью, которую ошибочно приняли за самую возмутительную…"

Это был период, когда Достоевский ездил за границу со своей возлюбленной Аполлинарией Сусловой (жестокий роман с которой, при еще живой жене, длился 3 года), постоянно и безуспешно играл в рулетку, надеясь раздобыть денег. В это время он открыл для себя Запад и одновременно возненавидел его. К неприятностям с журналом прибавились и трагические события в личной жизни. В апреле 1864 г. Федор Михайлович похоронил жену Марию Дмитриевну, которая умерла от чахотки. Как писал Достоевский своему другу Врангелю, "она любила меня беспредельно, я ее любил без меры, но мы не жили счастливо".

Через три месяца скончался самый близкий человек – брат Михаил. Смерть брата повлекла за собой новые заботы. Покойный оставил огромные долги, которые Федор Михайлович вынужден был взять на себя и которые тяготели над ним почти до конца жизни. Находясь в тяжелом материальном положении, Достоевский пишет главы "Преступления и наказания", посылая их прямо в журнальный набор, и они печатаются из номера в номер. В это же время по договору с книгоиздателем Ф. Т. Стелловским он обязан был написать новый роман, на что у него попросту не хватало физических сил.

Так в октябре 1866 г. Федор Михайлович оказался в критическом положении: он должен был представить новый роман к 1 ноября, в противном случае издатель имел право перепечатывать все его произведения без всякого вознаграждения. Достоевский воспользовался советом друзей и, чтобы ускорить работу, пригласил молодую стенографистку, которой в течение месяца продиктовал роман "Игрок". Стенографистку звали Анна Григорьевна Сниткина, в феврале 1867 г. она стала второй женой писателя и верной его помощницей.

Впервые в жизни Достоевскому действительно по-настоящему повезло. Эта женщина постепенно обустроила ему нормальный быт, взяла на свои плечи все экономические заботы, и с тех пор он навсегда забросил рулетку. После свадьбы Достоевские четыре года провели за границей, преимущественно в Германии и Швейцарии. Это были годы постоянной нужды и скитаний. Единственной радостью было рождение детей – Сони и Любы. Однако и здесь не обошлось без трагедии: Сонечка умерла в трехмесячном возрасте.

Лишь в июле 1871 г., после частичной уплаты долгов кредиторам, Достоевские смогли вернуться в Россию. Тогда же в семье родился сын, которого назвали Федором. Здесь, в Петербурге, Федор Михайлович закончил роман "Бесы", начатый еще за границей, а в 1873 г. вернулся к журнальной деятельности – стал редактировать журнал "Гражданин". В нем он регулярно печатал "Дневник писателя", которому отдал в последние годы много сил, превратив его в отчет о впечатлениях от важнейших явлений общественной и политической жизни и изложив на его страницах свои гражданские, религиозные и эстетические убеждения.

В 1874 г. он отказался от редактирования журнала из-за очередных столкновений с издателем и ухудшения здоровья (три года подряд он ездил лечиться в Эмс), но в конце 1875 г. возобновил работу над "Дневником", побудившим многих людей вступить в переписку с его автором. В обществе Достоевский приобрел высокий нравственный авторитет, воспринимался как проповедник и учитель, а его "Дневник" пользовался огромным успехом у читающей публики. С восторгом был принят и последний его роман "Братья Карамазовы".

Романы зрелого Достоевского представляют собой целое мироздание, пронизанное катастрофическим мироощущением его творца. Обитатели этого мира, люди "расколотого сознания", теоретики, "придавленные" идеей и оторванные от "почвы", при всей их неотделимости от российского пространства с течением времени, в особенности в XX в., стали восприниматься как символы кризисного состояния мировой цивилизации.

Апогея своей славы писатель достиг после выступления на Пушкинском празднике в 1880 г. со своей знаменитой речью, которая была названа И. Аксаковым "гениальной, историческим событием". Общество любителей российской словесности единогласно избрало Достоевского своим почетным членом и увенчало его огромным лавровым венком (ночью писатель приехал к памятнику Пушкину и положил этот венок к его подножию). Ни одно произведение Достоевского при жизни автора не вызывало такого количества откликов, как эта речь. Она породила лавину комментариев, оценок, возражений и опровержений, которые на протяжении нескольких месяцев буквально захлестывали русскую прессу.

За два года до этого события Достоевский пережил еще одно страшное горе. Внезапно умер от приступа эпилепсии трехмесячный сын Алеша. "Он как-то особенно любил Алешу, почти болезненной любовью, точно предчувствуя, что скоро лишится его, – вспоминала позже жена писателя Анна Григорьевна. – Федор Михайлович был спокоен и мужественно выносил разразившийся над ним удар судьбы, но я сильно опасалась, что это сдерживание своей глубокой горести фатально отразится на его и без того пошатнувшемся здоровье".

Действительно, здоровье писателя внушало серьезные опасения его родным. Последние восемь лет жизни он страдал хроническим катаром верхних дыхательных путей. Его организм ослабляли и регулярно повторяющиеся эпилептические припадки, доставлявшие немало физических и душевных страданий. В ночь с 25 на 26 января 1881 г. у Достоевского произошел разрыв легочной артерии, после чего он потерял сознание. Когда Федор Михайлович пришел в себя, то первым его желанием было исповедоваться и причаститься, что и было исполнено.

В последний вечер перед смертью писатель попросил жену зажечь свечу и принести Евангелие. Наудачу открыл его. На на сей раз это было Евангелие от Матфея: "Иисус же сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнять великую правду". "Ты слышишь, – "не удерживай", – значит, я умру", – сказал Достоевский и закрыл книгу. 9 февраля в 20 часов 38 минут писателя не стало.

Один из его друзей впоследствии писал: "На вынос тела Достоевского стеклись десятки тысяч народа: его провожали с венками представители разных корпораций, ученых и учебных заведений, депутаты от городских обществ обеих столиц… Его хоронили не родные, не друзья – его хоронило русское общество. Все эти овации не были придуманы каким-нибудь кружком, а сложились под влиянием одного общего чувства утраты, с одной общей мыслью почтить память любимого писателя и гражданина".

1 февраля 1881 г. состоялось погребение Достоевского на кладбище Александре-Невской лавры. На его могиле с речами выступили Вл. Соловьев, А. И. Пальм, А. Н. Майков, О. Ф. Миллер и др. В своем выступлении Соловьев сказал, что Достоевский любил "прежде всего живую человеческую душу во всем и везде… верил в бесконечную божественную силу человеческой души, торжествующую над всяким насилием и над всяким внутренним падением… И мы, собравшиеся на могиле, чем лучшим можем выразить свою любовь к нему, чем лучшим помянуть его, как если согласимся и провозгласим, что любовь Достоевского есть наша любовь и вера Достоевского – наша вера. Соединенные любовью к нему, постараемся, чтобы такая любовь соединила нас друг с другом. Тогда только воздадим мы достойно духовному вождю русского народа за его великие труды и великие страдания".

Современники отмечали, что таких похорон Россия еще не знала. Тысячи людей собирались в огромные манифестации, чтобы проводить в последний путь писателя, чей дар уже давно воспринимался как пророческий. А две истины – "Страдание рождает любовь и веру" и "Красота спасет мир", выведенные писателем и выстраданные всей его нелегкой жизнью, – вписаны отныне золотыми буквами в историю творческой мысли всего человечества.

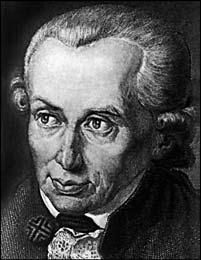

Кант Иммануил

(род. в 1724 г. – ум. в 1804 г.)

Немецкий мыслитель XVIII в., родоначальник немецкой классической философии, примиривший эмпиризм и рационализм, разграничивший области знания и веры. Профессор университета в Кенигсберге, иностранный почетный член Петербургской Академии наук. Автор космогонической гипотезы происхождения солнечной системы из первоначальной туманности, провозгласивший: "Дайте мне материю, и я построю из нее мир".

У Канта нет иной биографии, чем история его учения, ведь жизнь философа – это написанные им книги, а самые волнующие события в ней – его мысли. Почти весь свой век Иммануил Кант прожил в одном городе – Кенигсберге и никогда не покидал пределов Восточной Пруссии. Он не искал славы, не добивался власти, не знал ни деловых, ни любовных треволнений. Он даже не был женат. Его внешняя жизнь текла размеренно и однообразно, может быть, даже монотоннее, чем у людей такого рода занятий. Чего не скажешь о жизни внутренней, о жизни его духа. Здесь происходили удивительные свершения. Рождались дерзновенные идеи, крепли, вступали в единоборство с другими, гибли или мужали в борьбе. Мысль ученого скиталась по континентам, то устремляясь за пределы Земли, то проникая в глубь человеческой души.

Иммануил Кант в жизни и творчестве являет собой редкий пример счастливого человека. Обладая абсолютной свободой духа, он подчинил свое физическое существование одной цели, одному идеалу – поискам бессмертной истины бытия. Да и разве мог считать себя несчастливым, мог ли пожаловаться на какие-то немилости судьбы мыслитель, вдохновенно открывший чудо небесного и земного мира: "Вечно новым и постоянно возрастающим удивлением и благоговением две вещи наполняют душу, чем чаще и постояннее ими занимается размышление: звездное небо надо мною и нравственный закон в человеке".

Почти все направления современной философии так или иначе восходят к Канту. Несмотря на то что его идеи подверглись трансформации, они продолжают жить и сегодня. Знакомство с учением Канта – хорошее начало для изучения философии вообще. Он приучает мыслить самостоятельно. Хотя читать его трудно, а понимать – еще труднее. Но понятая мысль радует и возвышает. Игра стоит свеч, затраченное интеллектуальное усилие вознаграждается сторицей. У иного автора "разденешь" фразу, освободишь от словесных хитросплетений, и перед тобой банальность, а то и вообще ничего нет. У Канта же трудность изложения всегда связана со сложностью проблемы, с тем, что ему первому пришлось к этой проблеме прикоснуться. А о простых вещах он говорит просто, порой блистательно…

Родился будущий философ 22 апреля 1724 г. в большой семье кенигсбергского шорника Иоганна Георга Канта. По старому прусскому календарю в этот день почитали святого Иммануила, и мальчика нарекли этим библейским именем, означающим "с нами Бог". Всю жизнь Кант считал, что его предки были родом из Шотландии, и очень гордился этим. Но недавно дотошные историки выяснили, что его прадед Рихарде Канте был выходцем из-под Приекуле в маленькой Латвии и, судя по документам, даже не владел немецким языком. А вот две его дочери действительно были замужем за шотландцами. Отсюда и пошло предание. Сын Рихардса перебрался в Мемель (Клайпеду), а его внук, отец философа, – в Кенигсберг (ныне Калининград), где женился на нюрнбергской девушке Анне Регине. Вот так постепенно онемечился славный род Кантсов, и в философе за всю его долгую жизнь ни разу не заговорила латышская кровь.

Детство Иммануила прошло на окраине Кенигсберга среди мелких торговцев и ремесленного люда. Мальчика воспитывали в обстановке уважения к труду, честности и пуританской строгости. Мать как могла старалась укрепить слабое здоровье сына, не забывая при этом и об образовании, и о правилах нравственного поведения.